Юрий

Кувалдин

БЕЛЫЕ РОЗЫ

рассказ

Слегка

покачиваясь, с головокружением она нащупала пульт и включила телевизор. На

широком плазменном экране как всегда между ежедневными лицами премьера и президента

шла такая же ежедневная развлекаловка, и что-то пели. И это сразу отвлекло. В

белом шелковом облегающем домашнем до пола платье, худющая фигура, крашеные в

какой-то неимоверный цвет, то ли в зеленый, то ли в лиловый, волосы, огромные

бледно-зеленые, немножко выцветшие глаза, макияж, подтянутая кожа делают Зою

гораздо моложе своих лет. Особенно когда она зимой, положим, надевает норковую

шапочку с ленточками шелковыми белыми подвязками, из таких ленточек школьницы

делают пышные банты, как белые розы…

Телевизор

подхватил её ленточки, и оттуда жалобным детским голоском, как в советских

фильмах, унижающих дореволюционную Россию, поют на грязной улице под шарманку

дети нищих рабочих и крестьян, будущих победителей жизни, вознесшихся из грязи

в князи, чтобы уничтожать белую кость - дворян и интеллигенцию, - так вот, из

ящика, реставрирующего совок, понеслась, как двадцать лет назад, песня:

Белые розы,

белые розы, беззащитны шипы…

Что с ними сделал снег и морозы,

Лёд витрин голубых?

Люди украсят вами свой праздник

Лишь на несколько дней,

И оставляют вас умирать на белом холодном окне…

Она

притопнула радостно каблучками домашних серебряных туфелек. Да пышные банты,

как белые розы, и тогда Зоя кажется стеклянно-фарфоровой, или

хрустально-кукольной, новогодней, снегурочной с голоском:

"Оле-Лукойе!" Девочка, выросшая на продуктах из распределителей и

поправляющая здоровье в кремлёвке, действительно, кукольна и хрустальна. Какой

чудесный, сказочный снег за окном.

Утром и

пробуждение, и подъем были трудными, поскольку накануне она сильно увлеклась

джином с тоником, и курила одну сигарету за другой, и говорила при этом, не

останавливаясь, завораживая компанию своим радио-театральным голосом. И

звенела, звенела, и пела что-то под гитару. Но как Зоя вернулась домой, убейте

её, она вспомнить не могла. Она посмотрела на окно, задернутое голубой шелковой

шторой, и определила, что на улице день пасмурный, потому что в солнечный день

сквозь довольно-таки заметную щель в шторах падал яркий луч света. Массивные

напольные часы пробили одиннадцать.

Пахло здесь

разнообразно, дорого, как в правительственном лимузине, устланном коврами. В

массивных хрустальных и фарфоровых вазах тут и там стояли роскошные букеты роз,

в основном, белых, которые не просто любила, но обожала Зоя, с шипами и без

шипов. В застекленном книжном шкафу из мореного дуба, с резными карнизами и

стойками, плотными рядами стояли толстенные фотоальбомы в суперобложках,

целлофанированных и в переплетах под кожу с золотым тиснением и с ляссе, или,

проще, с ленточками-закладками, прикрепленными к корешкам головок блоков под

капталами таким образом, что их концы выходили за пределы нижних краев блоков,

проходя свободно между любыми двумя страницами.

На стульях

высились скомканные подолы и рукава, трусы и колготки, помятые сорочки с

кружевами и оборками, которые свешивались на паркет, по которому там и сям

валялись пробки, окурки, бутылки, стаканы и рюмки... Из-под кровати выглядывала

батарея не открытых еще бутылок коньяков и виски. Тут же у стены на полу высились

длинные и плоские нераспечатанные блоки дорогих сигарет, а возле, конечно,

стояла хрустальная вместительная пепельница с горою окурков.

Зою мутило,

бросало из огня в полымя, из погреба на лёд, и при этом подрагивало всё её

хрупкое, кукольное тело. Но это было такое близкое, такое нужное, такое

томительно, такое знакомое, привычное, родное состояние, которое невольно

предвещало счастливые минуты поправки. Без мрака падения не бывает света

воспарения. К счастью, Зое даже вставать не пришлось с широкой кровати. Зоя

принюхалась, ноздри ее расширились, и она почувствовала запах виски, который

обожала и никогда бы и ни при каких обстоятельствах ни с каким другим спиртным

ароматом не спутала. В самом деле, на полу рядом с не тронутой еще батареей

стояла открытая бутылка виски, которую ее тонкие пальцы с острыми крашеными в

зеленый цвет ногтями тут же нащупали. Долгая жизнь научила сначала Зою всегда

оставлять выпивку на утро, а потом и запасаться целым арсеналом, чтобы проблем

похмелки и вовсе никогда не возникала. Понимаете, никогда! Зоя даже от этого

чувства причмокнула язычком, привстала, опершись на локоть, приятно скрипнула

кровать, как будто котенок мяукнул, сначала нащупала, сладостно вздохнула, даже

облегченно вздохнула, подняла бутылку и поднесла подрагивающее горлышко к

губам, которые тут же почувствовали горькую резкую влагу, передав это ни с чем

не сравнимое ощущение сразу же языку, потом гортани, а потом и пищевод обожгло

и в желудке приветливо заждавшиеся зрители дружно закричали: "Браво!"

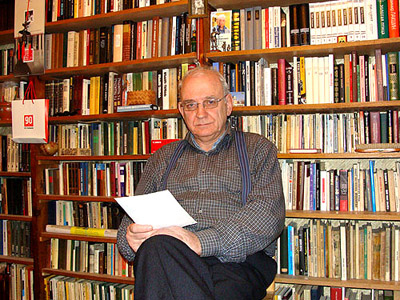

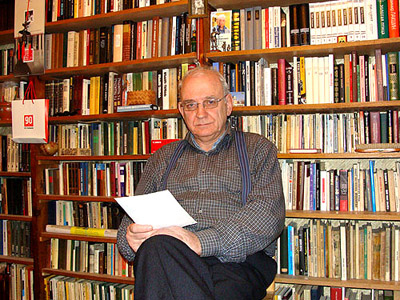

Тут она заметила

окутанного тенью спящего в кресле Витьку Лемехова, усатого, черноволосого,

круглолицего фотохудожника. Такими, как Лемехов, Зоя представляла себе казаков.

Помнится, вчера еще в тусовке был близкий к дипломатическому корпусу Эдик

Стужинский, обещавший спонсорскую помощь в двести тысяч зелёных на выставку в

Манеже. Впрочем, волноваться на этот счёт не стоит, поскольку на вечеринке были

и сами члены дипломатического корпуса из приличных стран, которые регулярно

спонсировали творческую деятельность Зои. Кстати говоря, её покойный отец,

выходец из костромской голодной деревни, в сороковых годах был послом в одной

из скандинавских стран. Но, чтобы не раскрывать тайну своего возраста, Зоя

никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не рассказывала, что жила там с

папой и училась в школе при посольстве.

- Витёк! -

позвала хриплым, треснутым голосом Зоя, и закашлялась.

Пока она

кашляла, Лемехов с невероятным усилием разлепил один глаз и что-то невнятное

промычал, при этом сильно икая и шумно сопя.

- Иди ко мне,

- после кашля сказала она. - Тут вот, - кивнула она на открытую бутылку, - тут

вот…

Лемехов

очень медленно и тяжело поднялся, качнулся и пластом упал с грохотом на ковер.

Спустя некоторое время он ожил и медленно подполз к кровати и принял из рук Зои

бутылку. Сразу же при этом лицо его оживилось, губы присосались к горлышку,

сильно забулькало в горле, на лбу выступил горячий пот.

- Фу-у-у, -

выдохнул Лемехов и вопросительно уставился на Зою.

С усилием,

достойным труда проходчика шахты, стащив с себя брюки и потную рубашку, Лемехов

отбросил одеяло, увидел мрамор тела с синими речками вен и островком кудрявой

рощицы, и навалился тяжелым потным и волосатым брюхом на утонченную Зою. Но она

даже веса его не почувствовала, так увлекло ее другое.

Спустя час,

Лемехов помахал рукой Зое из своего цвета морской волны

"шевроле-авео". Лемехов тоже любил ездить пьяным.

Зоя стояла с

острым ножом с тяжелой серебряной ручкой над свежим лимоном, лежащим на

фарфоровом блюде, и никак не могла разрезать пористую пронзительно желтую кожу.

Брызнул сок,

обжег язык, и вдогонку ему рюмку виски. Так!

Мало того,

что у Зои довольно большая квартира в старом двухэтажном особняке, так у нее

еще имеется и своя мастерская, здесь же, в доме, под квартирой.

Частенько

Зоя высматривает мужчин из окна своей машины, пока стоит в пробках и

неторопливо оглядывается по сторонам. Зоя очень любит стоять в пробках. Ей

машина и нужна для того, чтобы стоять в пробках. В руках у нее серебристый

цифровой аппаратик. Это в мастерской она работает камерами с широкой пленкой. А

здесь ей нужны зарисовки, даже этюды, или, что проще, некая приманка для

объектов съемки. Иногда мужчины попадаются ей на улице. Тогда она старается,

чтобы ее заметили.

Время от

времени Зоя, смело припарковав свой миниатюрный желтый "ниссан" прямо

где-нибудь на узком тротуаре, когда одно колесо, не поместившись на нем,

свешивалось с бордюра, так вот, тогда Зоя ради нового знакомства с хищным

взглядом пантеры прогуливается, ставя ступни след в след, как на подиуме, в

центре Москвы. Заходит в какой-нибудь бар, чтобы подбросить дров в топку, то

есть махнуть у стойки рюмку виски. И тогда опять весело, опять мир затягивается

розовой вуалью. Хочется обниматься с каждым встречным мужчиной. И за рулем-то

она всегда подшофе.

Когда

наступает подходящий момент, она убыстряет шаг, почти вплотную приближается к

мужчине и делает так, что он ее замечает. То ли толкнет едва, то ли перед ним

резко остановится, а он наткнется на нее, и еще будет извиняться. А она перед

ним в красных губах и в зеленых глазах.

Произносит

она при этом всегда одни и те же слова:

- Мне нужно

сделать ваш портрет.

Возникает

пауза; мужчина чаще всего переспрашивает: "Что?" Она предлагает

сфотографироваться. У нее в мастерской.

Мужчины

после некоторого раздумья, а почему бы и нет? - почти всегда соглашаются. Зоя

вполне равнодушна к белоснежно-зубастым физиономиям - не рекламу же отцов

семейств, пьющих сок "Моя семья", она собирается монтировать в

фотошопе. Кроме того, молодые люди, с какими-то звонко-белыми, будто пластмассовыми,

зубами, и лицами, напоминающими былинных героев, любующиеся собственной

неотразимостью, кажутся ей абсолютно пустыми, даже тупыми. Правда, кто-то

сказал, что актеры и должны быть тупыми, чтобы, как солдаты, беспрекословно

выполнять любое приказание командира-режиссера.

Зою в этом

отношении интересует нечто совсем другое - то, что скрывается за человеческой

внешностью, и она с нескрываемой пристальностью смотрит вглубь. Так ей, во

всяком случае, кажется самой, иначе бы она не напрягалась. Она выбирает мужчин,

по чьему виду легко заподозрить, будто с ними что-то случилось и это им не

очень по нраву, мужчин, на которых словно бы что-то давит, которых жизнь уже

слегка пообломала, обтрепала и хорошенько побила. Немного выступающая вперед

нижняя челюсть, слишком крупный или длинный нос, глаза разной величины, вообще

асимметрия и уравновешивающая ее внутренняя сила - вот свойства, привлекающие

Зою.

Мужчины,

наделенные ими, полагает она, наверняка не страдают так распространившейся в

последнее время театральной самовлюбленностью, ставшей просто каким-то бичом,

ибо какой канал не включишь, везде эти театральные красавцы что-то там изрекают

с экрана, причем неважно что, лишь бы воду молоть в ступе. Напротив, они

отлично знают, что внешность - не самая сильная их сторона и производить

впечатление надо чем-то иным. Однако тот простой факт, что известная,

экстравагантная фотохудожница делает их портрет, заставляет этих мужчин снова

вспомнить про собственную неказистую наружность, далекую от совершенства плоть.

За тем, как

Зоя работает, они наблюдают озадаченно, недоверчиво, но одновременно ощущая

свою уязвимость и странным образом вверяя себя ей. Какая-то их часть уже

принадлежит Зое.

Залучив

мужчин к себе в мастерскую, она держится с ними в высшей степени тактично. Она

усаживает их в огромное черное кожаное кресло, поставленное возле широкого

окна, и поворачивает так, чтобы свет падал прямо на грудь. Она приносит чашечку

чая или кофе, чтобы они почувствовали себя непринужденнее, и говорит, как

признательна им за то, что они согласились фотографироваться.

Благодарность

Зои непритворна: в каком-то смысле она ведь намерена покуситься на их душу -

ну, не на всю душу, разумеется; однако даже крохотный кусочек не так легко

заполучить. Иногда она включает музыку - что-нибудь из классики, не слишком

шумное.

В

определенный момент они уже достаточно расслабляются, и она просит их раздеться

до пояса. Ключицы, с ее точки зрения, необычайно выразительны; пожалуй, даже не

столько сами ключицы, сколько глубокая ямка под кадыком. Там находится, как у

курицы, косточка-вилочка, которая приносит счастье, но для этого косточку

полагается сломать. Биение пульса здесь не совсем такое, как в запястье или на

виске. Чем-то оно отличается. Это то самое место, куда в исторических фильмах

из средневековой жизни вонзается пущенная меткой рукой стрела.

Закончив

приготовления, расставив предметы, идущие в кадр, по местам, Зоя приступает к

работе. Теперь она дорожит каждой секундой и снимает очень быстро. Это ради

самих же мужчин: она не любит растягивать сеанс. Еще во ВГИКе они все

позировали друг другу, и с тех пор она хорошо помнит, какая это мука - сидеть

под нацеленной линзой объектива.

От

довольно-таки громкого щелканья затвора аппарата встают дыбом маленькие волоски

на коже, словно фотоаппарат - вовсе не фотоаппарат, а чья-то рука, которой

проводят вдоль тела в сантиметре от поверхности, как будто делают вращательный

массаж без прикосновения.

Неудивительно,

что некоторые мужчины связывают это ощущение - вполне возможно, эротическое - с

самой Зоей и приглашают ее поужинать или даже уговаривают переспать с ними.

Тут Зоя

становится привередливой. Она интересуется, женат ли мужчина, и если тот

отвечает, что женат, спрашивает, счастлив ли он в браке. У нее нет потребности

связываться с неудачливыми мужьями, с их проблемами, особенно с болезнями, ибо

её не увлекает перспектива дышать воздухом чужой беды. Но коль скоро брак

счастливый, зачем ему приспичило ложиться в постель с другой, пусть и такой

оригинальной женщиной? Если же мужчина холост, то, полагает Зоя, тут тоже есть

какая-то серьезная причина. В большинстве случаев она отказывается от

предложений, но делает это деликатно, не переставая улыбаться.

Она

скептически относится к торжественным уверениям в любви, страсти и

"никогда" не умирающей дружбе, похвалам ее красоте и таланту,

мольбам, жалобному нытью и пустым угрозам - все это ей уже доводилось слышать.

Подействовать на Зою способен только самый бесхитростный довод. "Да потому,

что мне хочется!.." - вот приблизительно то, что она могла бы принять.

Дом Зои

расположен в падающем круто вниз переулке, идущем от одной церкви к другой,

словно Москва вернулась в девятнадцатый век, когда можно гулять от церкви к

церкви, где всегда открыто, всегда величественно золотится иконостас, горят

свечи, звучат голоса молящихся.

Тем не

менее, Зоя, как правило, хорошо относится к мужчинам, которых любила, и

полагает, что чем-то им обязана. Она продолжает встречаться с ними и потом. Это

нетрудно, ведь их расставания не приносят печали, уже не приносят.

Зоя сидит

против бывшего возлюбленного в маленьком ресторанчике, сидит, одной рукой сжав

под столом скатерть - так, чтобы он не видел.

Она слушает

его с обычным интересом, наклонив голову. Она сильно скучает по нему - вернее,

не по нему, а по тем чувствам, которые он умел в ней пробуждать. Он больше не

кажется ей сгустком света, сейчас она видит его ясно, как никогда. Эта ясность,

эта ее холодная отстраненность подчас невыносимы для нее самой, и не из-за

того, что в нем проступило что-то отвратительное, отталкивающее. Просто он, по

всей вероятности, вернулся к своему нормальному уровню: все, что в нем есть

удивительного и сложного, внятно ей, но у нее с этим не может быть ничего

общего. Он довольно-таки неохотно заканчивает свой рассказ. Что-то о перепадах

в экономике, и в этом духе. По всему видно, что он мог бы говорить без

остановки три года, такой он болтливый. Зоя делает врезку о своей предстоящей

выставке "Мужчина и стиль". С самого начала идея эта имела довольно

узкую направленность, о чем говорит и ее название. Хотя понятие стиля гораздо

шире… Тут она долго, не моргая, смотрит на него в упор своими огромными, чуть

навыкате зелеными глазами, улыбается, показывая свои ровные новые, с отблесками

красной помады зубы.

- Если у

тебя проблемы с женой… - Зоя делает значительную паузу, и после с придыханием

бархатно добавляет: - Надо кончать с подругами.

Вместо того

чтобы рассмеяться, он улыбается ей с мягкой грустью:

- Понять не

могу, как тебе всё легко на свете.

Зоя молчит.

Возможно, он намекает на то, что, когда они расходились, она не изводила его

истерическими телефонными звонками, не было ни разбитой посуды, ни яростных

обвинений, ни слез. Все эти приемы она уже освоила в прошлом и пришла к выводу,

что толку от них мало. Но, может, именно этого он ждал - как неопровержимых

доказательств чего-то, вероятно, любви. Может, он разочарован: она совсем не

оправдала его ожиданий.

- Меня

многое волнует, - говорит Зоя.

- У тебя

столько энергии, - продолжает он, словно не расслышав того, что она сказала. -

Откуда? Открой секрет.

Зоя опускает

глаза в тарелку. Коснуться его руки, лежащей на скатерти совсем рядом с ее

бокалом, значило бы снова поставить себя под удар, а она уже и так рискует.

Когда-то она с упоением шла на риск, но именно тогда она слишком многое делала,

не зная меры. Зоя поднимает глаза и улыбается.

- Секрет мой

вот в чем: каждое утро я встаю, чтобы сделать портрет нового мужчины.

Это

действительно ее секрет, хотя и не единственный, но именно он выставлен сегодня

на обозрение. Зоя внимательно изучает лицо собеседника: поверил или нет?

Кажется, поверил. Что ж, это естественно: именно такой она ему и

представляется. Он доволен, что у Зои все в порядке и обойдется без

неприятностей. Собственно, это он и хотел услышать. Он заказывает еще чашку

кофе и просит принести счет. Когда счет приносят, и счет для ресторана в

Большом Козихинском переулке приличный, Зоя не дает ему платить, и

рассчитывается сама.

Они выходят

на улицу. Март в этом году теплее обычного; этот факт оба тут же отмечают. Зоя

уклоняется от дружеского рукопожатия. Она подходит к своему желтому, как

цыпленок, "ниссану". Ей вдруг приходит в голову, что перед ней

последний мужчина, на любовь к которому у нее хватило сил. Любить - это такой

тяжкий труд!

- Тебя

подбросить? - спрашивает она.

- Нет.

Спасибо. Я рядом, пешком. Меня Фима ждет в своей фирме на Малой Никитской.

Он машет ей

на прощанье рукой, разворачивается и очень деловым шагом удаляется. Зоя

несколько мгновений смотрит ему в спину. Начинает падать медленный снег.

Но прежде

чем ехать, она замечает мужчину, который стоит и курит. Он молод, лет,

примерно, тридцати. У него в руке коричневый портфель. Куртка у парня тоже из

коричневой кожи, он в джинсах, а рубашка оранжевая в черную тонкую полоску.

Прическа сделана под гребешок петуха - последний писк моды. В ухе серебрится

серьга. Кожаный портфель означает, что парень - из художественной среды, имеет

какое-то отношение к искусству.

Снег делает

своё поэтическое дело, то есть просто идет. Снег идёт…

Прежде Зоя

избегала мужчин, даже слегка напоминавших ей коллег, но в этом было что-то

очень уж необычное, если не сказать странное. Угрюмость, нарочитая

агрессивность и к тому же болезненная одутловатость, вообще явное нездоровье,

наводящее на мысль о проросшей в подвале картошке.

Бросив на

молодого человека первый беглый взгляд, Зоя содрогнулась, как от удара: она

словно мгновенно узнала то, что искала давным-давно, сама не зная почему. Она

без всяких церемоний подошла к нему, и произнесла свою короткую всегдашнюю

речь. Она ожидала отказа, более того - неучтивости, но вот он здесь, в ее

мастерской, на нем сейчас ничего нет, кроме его расстегнутой оранжевой в черную

полоску рубашки. Одна бескровная нога перекинута через широкий подлокотник

черного кожаного кресла. В руке - белая роза, которая великолепно гармонирует и

с рубашкой, и с креслом, и с его прической. Те тоже превосходно совпадают друг

с другом. Словно этот молодой человек только что сошел с огромной, ярко

освещенной софитами сцены, где пел "Белые розы".

В его

взгляде, сосредоточенном на Зое, - неприкрытый вызов. Вызов чему? И вообще, по

какой причине он согласился пойти с ней? Сказал он только: "Готов. Отчего

бы нет..." И поглядел на нее так, что ей стало ясно: ни малейшего

впечатления она на него не произвела. Зоя откатывает огромный штатив, на

никелированной штанге которого закреплен с мощным объективом "никон".

Она отчетливо понимает, что надо неимоверно спешить, иначе у молодого человека

обязательно кончится терпение, и он сбежит.

Она едва

успевает сделать пять кадров, когда он вдруг бросает: "Хватит!",

вылезает из глубокого кресла и подходит к ней сзади. Потом обхватывает обеими

руками ее талию и прижимается к ней.

Он не

произносит ни звука, но Зою это не смущает, ей нравится, когда все происходит

быстро. Вот только с ним она чувствует себя как-то неловко. Ни один из ее

безотказно расслабляющих приемов - виски, кофе, музыка, благодарственные фразы

- не возымел действия: молодой человек по-прежнему угрюм и отчужден. Он

недоступен ее пониманию.

- Да, это

искусство, - говорит он, рассматривая огромные цветные и тоновые фотографии

обнаженных и чуть прикрытых мужчин по стенам. Зоя принимает сначала его слова

за комплимент, но он добавляет: - Фотография, пусть даже художественная,

ремесло, подделка под искусство… - Последнее слово произносится со злобным

свистом: ис-с-с-с-ку-сс-сс-сс-тво!

Зое слышится

слово "весло". Девушка с веслом. Это она, Зоя, и есть девушка с

веслом, обыкновенная ремесленница, выдающая себя за художницу. А что собственно

она хочет? Она же только и умеет, что нажимать на спуск фотоаппарата. Он сам

автоматически запоминает кадр на пленке. Этот рулончик пленки она отдает Витьке

Лемехову, а тот содержит целую фирму, маленькую фабрику, которая делает все

остальное, а на самом деле самое главное - печатает огромные фотографии,

подбирает цвета, ослабляет или усиливает их, иными словами, вносит

художественность в механистический перенос жизни на бумагу. Потом фотографии

помещаются в роскошные рамы, под стекло и приобретают выставочный, или даже

товарный вид. А за всем этим огромные деньги, счета в банках, пластиковые

карты, недвижимость, бизнес, спонсоры, целая разветвленная индустрия так

называемого "искусства фотографии".

На открытии

выставки в огромном зале с мраморным полом снуют официанты в белых сорочках с

черными бабочками с подносами, на которых стоят рядами бокалы с шампанским.

Широкоплечие парни в черных костюмах с черными кнопками в ушах - наушниками,

делают вид, что рассматривают экспозицию. На самом деле - это охранники

кремлёвских ценителей художественной фотографии. В зале много бизнесменов,

чиновников самого высокого ранга, дипломатов, спортсменов… Нет только тех, кто

действительно занимается искусством и не околачивается по тусовкам. А потом

Витька Лемехов удивляет всех выстроенными в шеренги и бесконечные ряды рюмками

с виски.

- Здесь

двести рюмок, я считал, - поправляя усы, с нескрываемым восторгом, подмигивая,

шепчет он Зое.

Это было

когда? После Нового года. Всегда близкий к дипломатическому корпусу Эдик

Стужинский, всем своим поджарым видом похожий на арабского скакуна, показывал

свою новую жену, француженку, модель, которая была на голову выше самого

Стужинского, а рыжие чуть вьющиеся волосы ее водопадом спадали до самых ягодиц.

А теперь Зоя

услышала от молодого человека:

-

Фотография, пусть даже художественная, ремесло, подделка под искусство...

У Зои

мгновенно перехватывает дыхание: в его голосе слышится такая жгучая ненависть.

Быть может, если Зоя будет просто стоять и молчать, ничего не случится? В

качестве любовника, однако, молодой человек медлителен, задумчив, даже отрешен

и действует почти как сомнамбула. Его вяловатые движения в определенный момент

кажутся Зое всего лишь запоздалой реакцией на что-то, словно у собаки, ворчащей

во сне. Быть может, и в самом деле главное в жизни - искусство, думает Зоя,

поднимая с пола белое платье, медленно надевая и приглаживая его на впалом

животе и тощих бедрах. "Мадам смерть гремит костями!" - как частенько

смеётся Витька Лемехов. Интересно, сколько уже раз в жизни она повторяет этот

жест - вот так поднимает с пола платье?

Молодой

человек уходит. Зоя запирает за ним дверь, медленно проходит через зал, берет

бутылку виски и делает несколько жадных глотков. В голове всё так ласково,

тихо, приятно закружилось. Она подошла к окну, отдернула занавеску и картинно

оперлась растопыренной пятернёй из острых зеленых ногтей на широкий белый

подоконник. И вдруг что-то резко ударило ей в висок, в глазах вспыхнула

ослепительная молния. Зоя медленно склонилась на подоконник, как белый лебедь,

распластав на нем крылья. Много снега в Москве. А в телевизоре еще раз, как во

времена перестройки, бывший детдомовец повёл жалобным, несчастным голоском

припев:

Белые розы,

белые розы, беззащитны шипы…

Что с ними сделал снег и морозы,

Лёд витрин голубых?

Люди украсят вами свой праздник

Лишь на несколько дней,

И оставляют вас умирать на белом холодном окне…

"НАША УЛИЦА" №113 (4) апрель 2009