Александр Кирнос “Затяжной прыжок” рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

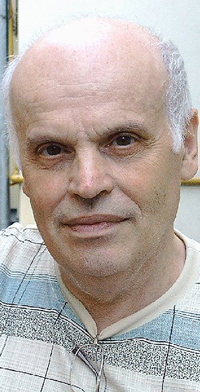

Александр Ефимович Кирнос родился 7 августа 1941 года в городе Козловка Чувашской СССР. Окончил Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию в 1964 году. В армии и после демобилизации до 2000 года работал врачом-хирургом. Печатался в журналах и альманахах России и Израиля, в 1993 году вышел сборник стихов "Дорога к Храму". Автор «Нашей улицы». В 2012 году в издательстве «Зебра Е» вышла книга повестей и рассказов «Тыча». В "Нашей улице" публикуется с № 98 (1) январь 2008

Александр Кирнос

ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК

(Памяти Юрия Хазанова)

рассказ

Я не заметил, когда появился Гриша. Я с трудом узнал его худое, морщинистое лицо с запавшими, вглядывающимися куда-то глубоко внутрь глазами. Он аккуратно поставил на стол пустой стакан, достал сигарету и с наслаждением затянулся.

- Вот все говорят: пьянка погубит Россию. А я так думаю - нет, не пьянка, а свободное время. Самое страшное, что может случиться с неподготовленным человеком, - избыточное свободное время, когда от нечего делать чего только не придумаешь. Ну, например, вдруг приходит в голову абсолютно идиотская идея заглянуть в себя. И вот, подхихикивая над собой, заглядываешь и… и не видишь ничего, ещё раз заглядываешь, и опять ничего. Нет, то есть какой-то мусор вроде бы болтается, а всмотришься попристальней - пустота. И нет в ней ни ангелов, ни демонов, а только веет каким-то гнилым сквознячком вечности, в которой ни любви, ни ненависти, ни перемен, ни ожидания перемен, ни надежды, ни отчаяния, ни-че-го, как говорится: ноль целых, хрен десятых.

Если у тебя есть прошлое и, если тебе так повезло, что ты хочешь и можешь в него вернуться, тогда ещё есть возможность отсидеться, пока не захлопнется эта грёбаная дверь в будущее, и тогда можно будет заполнить настоящее суетой, вязкой бессмысленной болтовнёй, попыткой структурировать время работой, сексом, едой, сном. А если нет? Если ты ещё молодой и борзой? Тогда лучше всего, конечно, она, родимая. Накатил на грудь стаканчик, и открывается что-то такое, о чём смутно грезилось и что теперь, сейчас, становится достижимым. А самое главное, нутром чуешь, от какого ужаса удалось спастись, и, поскольку больше влететь вот так вот, ни за понюх табаку, не хочешь, начинаешь делать профилактику, то есть принимать ещё до того, как эта самая зараза, free time, обнаружится на горизонте.

А если вдруг водяры нет, вот тогда-то кошмары и начинаются. Представляешь, время есть, а водки нет. Иоанну Богослову на Патмосе Апокалипсис привиделся, думаешь, почему? Ни водки, ни дури. Так-то на Патмосе. Там особо не разгуляешься, земли пятачок, а кругом море и небо. Вот он бедный и залетел. Писал, писал, да и увидел, как небо в свиток сворачивается.

А у нас в России, да ещё осенью? Небо низкое, дождь сечёт, просторы немереные, душу тоска жжёт, а залить нечем. Вот тебе и революция. В апреле семнадцатого Ильич только тезисы набросал, понимал, что весной мужика на революцию не подымешь. Весной пахать надо, сеять, работы невпроворот. А вот в октябре милости просим. Урожай убран, свадьбы отыграли, время есть. Про Бадаевские склады слыхал? Не отбили бы большевики, тут бы революции и конец.

А наша Маня? Затосковала она. Ей в небо хотелось, летать. Кувыркалась-то она в воздухе почище турмана, а парашют ей просто мешал, она его и не открыла.

- Нечего распускать нюни, вспоминать прошлое с его радостями и горестями, надо жить, - сказала мама, сосредоточенно вдевая нитку в иголку.

- Зачем? - тупо спросил я.

- Ты всегда был причмелетый, - справившись с игольным ушком, удовлетворённо заметила она, - дай сюда пиджак, надо петли обметать, а то махрятся.

- Что ты заладила: надо, надо, - у меня начала предательски кривиться нижняя губа, - не хочу, чтобы было надо.

- А чего же ты хочешь? - неожиданно серьёзно спросила она.

- Хочу, чтобы было хочу.

- Всегда?

- Всегда!

- Ийур-ха! Ийур-ха! - откуда-то издалека донёсся резкий вибрирующий крик. На краю горизонта возникла точка, и я догадался, что это опять скачет Юрхаз. Даже не открывая глаз, я видел, как он, приподнявшись в стременах и высоко подняв сухонькую руку с поблескивающим в ней лезвием шашки, хищно вглядывался в пространство.

- А ну-ка шашки подвысь, мы все в бою родились, - молодцевато грянуло сверху. - Ийур-ха! - нависла надо мной тень хищной птицы.

- Ми, - посмотрев в его выцветшие глаза, переполненные страданием, тихо сказал я.

- Ийурр! - ещё выше поднялся он на стременах.

- Ми, - повторил я.

Шашка в его правой руке превратилась в тонкий луч, он взмахнул обеими руками и, обернувшись жёлтой птицей, растворился в золотом небе.

- Вот видишь, я ему сказал, что не хочу, что все его страхи мираж, и он улетел, а ты всё «надо, надо».

- Фентанил, - раздался мелодичный голос, - добавьте фентанил.

Мамы не было, исчез Гриша, не было и бескрайней жёлтой равнины с торчащими на ней будыльями гигантского борщевика, которые с яростью рубил Юрхаз, и цвет неба изменился, стал сиреневым с серебристым отливом по краям, а я превратился в кокон, из которого в разные стороны тянулись трубки. Да и разговаривать я больше не мог, потому что трубки были и в носу, и во рту. Вокруг меня беззвучно кружились какие-то бесплотные белые фигуры.

- Метаморфоз! Вот оно что! Я окуклился. Надо же, метаморфоз. А кем я стану? Господи, как больно. Что они делают? Разве можно отдирать покров, ведь превращение ещё не завершилось, больно же.

- Пульс - сто сорок, нитевидный, АД - семьдесят, зрачки широкие, вы что там заснули, переходим на ИВЛ. (Искусственная вентиляция лёгких. - ред.)

- Папа, ты умрёшь?

Прямота вопроса поразила меня, и я пробормотал что-то невнятное.

- А я умру? - Трёхлетний сын повернулся ко мне, его серо-голубые глаза требовательно смотрели на меня.

Но ведь это уже было, ведь когда-то он уже спрашивал меня об этом. Мы ехали ранним утром в автобусе сквозь заснеженный лес, и я не знал, что ответить, и заставил себя улыбнуться и наигранно бодро сказал, что об этом рано думать, ведь впереди огромная жизнь.

- Но ты умрёшь раньше меня? - не реагируя на мои слова, сосредоточенно спросил он.

- Конечно, конечно, - с облегчением выдохнул я.

- Ну да, - отвернувшись к окну, сказал он, - вот и деревья падают, а если бы не падали, то и места в лесу для новых деревьев не осталось бы.

Огромная ель внезапно покачнулась и накрыла нас вместе с автобусом. Когда я очнулся, шёл дождь, но какой-то странный, я догонял крупные капли, которые больно били в лицо.

- Опять защитные очки не надел, - раздался в шлемофоне голос инструктора.

Я выбросил вперёд руки, в полусальто перевернулся на спину и раскинул в стороны ноги. Дождь забарабанил по спине, а надо мной, раскинув руки и ноги крестом, парила Маня. Я сразу узнал её синий гермошлем, выбившийся из-под него золотой локон и белоснежный костюм, и эту необыкновенную лёгкость, с которой она входила в вираж. Внезапно она сложила руки, вошла в пике и стремительно пронеслась мимо меня. Я сделал полубочку и перевернулся лицом к земле. Внизу серебристой сталью блеснула лента реки. У меня защемило сердце от предчувствия беды. Опять, опять я не успеваю.

- Маня, - прошептал я, - подожди, я сейчас.

Парашют у неё снова не раскрылся, а я снова не успел догнать её, и снова уже перед самой водой выдернул кольцо, и невыносимая боль обожгла ноги и спину.

- Папа, не уходи, не торопись, - снова очнулся я от голоса сына. - Я буду молиться за тебя, я поеду в Умань, к ребе Нахману, - тихо добавил он.

На его стриженой голове появилась большая чёрная шляпа, рыжая с проседью борода и пейсы скрыли круглое лицо, и видны были только серо-голубые глаза за толстыми линзами очков.

- Фентанил, добавьте фентанил, - вновь раздался мелодичный голос.

Мы сидели с Маней в беседке над излучиной Горыни. Бледные звёзды одна за другой гасли. Ещё недавно таинственное тёмно-синее небо быстро светлело, на востоке появилась тонкая лимонно-жёлтая полоса. Маня зябко повела плечами, и я торопливо начал стягивать футболку.

- Дурачок, - она теснее прижалась ко мне, - лучше обними меня покрепче. Через несколько часов ты уедешь, и все закончится.

- Что ты, что ты! - Я взахлёб целовал её припухшие губы и солоноватые веки. - Весной ты приедешь ко мне, мы поженимся, и у нас будет трое детей, две девочки и мальчик.

- Нет, - сказала Маня, - я приезжала к тебе весной, я три месяца выбирала новую шляпку и туфли-лодочки, и мы встретились с тобой у булочной Вольфа, шёл дождь, и асфальт Невского был как зеркало, и в этом зеркале я увидела сначала тебя в смешных сапогах и пилотке, и вид у тебя был такой испуганный, как будто ты встретил немецкий танк, а потом увидела себя, нет, не себя, а какую-то старую претенциозную провинциалку, ведь я на три года старше тебя, а в нашем возрасте это ужасная разница.

- Что ты говоришь, Маня, я ведь любил тебя.

- Любил, но не меня, а мечту.

- А ты знаешь, я видел тебя через семь лет. Ты лежала на пляже с чужим бородатым дядькой, а в песке копошились двое мальчишек. Почему, ну почему вместо двух наших девочек появились двое ваших мальчиков, твоих и…

- Гриши. Мы с Гришей были знакомы уже три года. Он на пятнадцать лет старше меня. Ты не думай, он очень хороший, заботливый.

- А я? Ты ведь так целовалась тогда со мной. Так с чужими не целуются.

- Ты всё такой же глупый, - рассмеялась она. - Больше всего на свете мне хотелось целоваться с тобой, с той самой минуты, как я тебя впервые увидела. Ты помнишь, когда это было?

- Конечно. У Зюни. Меня туда Петька привёл. Он сказал, что там будет вечеринка, Додик сыграет новую пьесу для кларнета, Арик почитает стихи, а потом все будут играть в бутылочку.

- Так я и думала. Я увидела тебя за два года до этих смешных посиделок. Ты приехал на каникулы, я узнавала, ты закончил тогда девятый класс. Мы с Тонькой шли по улице Энгельса, а ты вышел с Петькой из дома и застыл как вкопанный, увидев Тоньку, и так и стоял остолбенелый. Я нарочно остановилась, вытряхивала из босоножек песок, а ты всё глазел на Тоню, а она тебя и не заметила, она тогда была влюблена в Володьку.

- Он в то лето закончил лётное училище и в самую жару не снимал китель, красовался перед девчонками. А Тоню он не любил, я знаю. Он тогда об отряде космонавтов мечтал.

- Ну вот, Володька не замечал Тоню, она не замечала тебя, а ты меня. А я, как только увидела тебя, про всё забыла, и про Гришу тоже, а он уже сделал мне предложение.

- А я ведь и лётчиком стал из-за Володьки, вернее, из-за Тони. Я представлял себе, как я приезжаю летом в Славуту, а на кителе золотистые лейтенантские погоны и голубые петлицы с крылышками, и Тоня наконец-то понимает, что нечего убиваться из-за Володьки.

- Ты до сих пор её любишь.

- Я тебя люблю, и любил только тебя всю жизнь.

- А когда ты это понял?

- У Зюни. Помнишь, Арик читал стихи про революцию, про мальчишек, уходящих из местечек в новую жизнь. «Мишка Маруськины трогает плечи и говорит сумасшедшие речи: “Знаешь, Маруська, любовь существует”. Мишка Маруськины губы целует, и закрывает глаза комиссар, горькие складки запрятав в усах». И мне тогда ужасно захотелось поцеловать тебя. А потом все сели в круг и начали играть в бутылочку, а ты сидела у окна, и девчонки буквально втащили тебя в круг и раскрутили бутылочку, и я уже знал, что она остановится между нами, и хотел этого и страшно боялся.

- Это я остановила бутылочку.

- Как?

- Теперь уже не важно. Я и пошла к Зюне, узнав у Додика, что Петька приведёт тебя. Уже и день свадьбы был назначен, и тут ты вдруг приехал после первого курса училища. Такой же пухлогубый, как и два года назад, и так же бродил, как лунатик, искал Тоню, а её уже не было, она вышла замуж за Володьку, и они уехали в Сафоново под Мурманском. Я ночами не спала, на улицу не выходила, уже и каникулы твои кончались, оставалось всего три дня, и я не выдержала. Уговорила Петьку, чтобы он привёл тебя к Зюне, а Додик обещал мне, что раскрутит бутылочку, как надо, он это умел. Ребята не хотели, чтобы я выходила замуж за Гришу, а я сразу поняла, что ты ещё ни разу в жизни не целовался. Ты правда меня любишь?

- Ты ведь это знаешь.

- Нет, я не успела это узнать. Тогда в Ленинграде… то, что ты испугался, это было понятно, ты был ещё ребёнком, тебе и девятнадцати лет не было, тебе ещё пять лет нужно было, чтобы дозреть до женитьбы, а я не могла столько ждать, в провинции девушки быстро стареют, и я уступила Грише.

- А как же ты попала сюда, ведь вы давно уехали из Славуты, и Петька писал мне, что ты стала парашютисткой, чемпионкой, а потом… что на соревнованиях в Андижане у тебя не раскрылся парашют.

- А я всю жизнь ждала, когда ты меня позовёшь.

- Маня, а где мы?

- Не важно, ты поспи, как тогда в беседке, ты тогда целовался, целовался и вдруг положил голову мне на колени и уснул, а я укачивала тебя.

- Маня, я не хочу возвращаться на Землю. Мне так хорошо здесь, с тобой и мамой.

- Дурачок, мама ведь всегда с тобой, а теперь, когда ты меня позвал, и я буду с тобой.

- Всегда?

- Всегда. Возвращайся, мы везде будем с тобой, где бы ты ни был, а на Земле тебя ждут. Вот и Юрхаз опять скачет.

- Ийурр! - Земля задрожала, и надо мной, подняв на дыбы чалого коня, навис Юрхаз. Он соскочил с коня, в его правой руке вместо шашки была дирижёрская палочка.

- Возвращайся, - тихо попросил он, - мы все скучаем без тебя. Он взмахнул палочкой, и над нами раскрутилось серебряное кольцо вертолётного винта.

Я открыл глаза. За окном больничной палаты на мокрых тополиных ветках с набухшими почками перекрикивались воробьи.

- Жив? - спрашивала толстая важная воробьиха.

- Жив, жив, жив, - скороговоркой отвечал тощий взъерошенный воробей.

"Наша улица” №255 (2) февраль 2021

Охраняется законом РФ об авторском праве