Александр Кирнос “Сегодня мы не на параде” рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

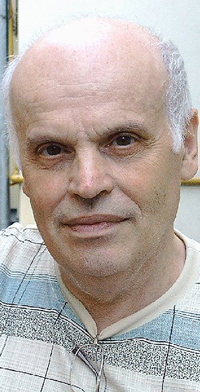

Александр Ефимович Кирнос родился 7 августа 1941 года в городе Козловка Чувашской СССР. Окончил Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию в 1964 году. В армии и после демобилизации до 2000 года работал врачом-хирургом. Печатался в журналах и альманахах России и Израиля, в 1993 году вышел сборник стихов "Дорога к Храму". Автор «Нашей улицы». В 2012 году в издательстве «Зебра Е» вышла книга повестей и рассказов «Тыча». В "Нашей улице" публикуется с № 98 (1) январь 2008

Александр Кирнос

СЕГОДНЯ МЫ НЕ НА ПАРАДЕ

рассказ

В начале апреля 1961 года сводный батальон факультета подготовки авиационных врачей Военно-медицинской Академии лихо печатал шаг у дома культуры имени 1 Мая на улице Карла Маркса. Академия готовилась к смотру строя и песни. Слушатели разучивали марш коммунистических бригад.

Начальник факультета полковник Карпенко любил повторять:

- В третьем году первой семилетки слушатели вместе со всем советским народом должны идти в консонанс, а если встречаются отдельные несознательные элементы, которые пытаются идти в диссонанс, то у нас найдётся способ поставить их на место.

И сейчас слушателей поставили на место в строю, и они все вместе, даже Юрка Житов и Вовка Лукин лихо орали: «Сегодня мы не на параде».

Юрка и Вовка явно не вписывались в образ среднестатистического курсанта. Два коренных ленинградца, один - сын преподавателя академии, а другой - пасынок какого-то крупного гэбэшника, они и друг с другом не очень ладили. Поскольку родные жили рядом с академией, уже на первом курсе они частенько сматывались в самоволки, переодевались в гражданку и Сонин догадывался, что вечерами у них шла совсем иная, отличная от привычных курсантских будней жизнь.

В этот день после строевых занятий они пригласили Сонина расслабиться в ресторан на Садовой, вели себя там, как завсегдатаи, заказали выпивку и закуску, а потом вышли покурить и долго не возвращались. Когда обеспокоенный Сонин хотел выйти на улицу посмотреть, где они, швейцар преградил ему дорогу, а подоспевший официант предложил пройти в зал и рассчитаться. Денег у Сонина хватило в обрез, на оплату заказа ушло почти всё, что он откладывал на летние каникулы.

Ни пить, ни есть ему не хотелось, он расплатился и вышел на улицу. Сеял нудный мелкий дождь, на душе было муторно. Сонин догадывался, что ребята его продинамили, но гнал эти мысли, искал какое- то другое объяснение. У выхода его встретили приятели.

- Ну, ты даёшь! - воскликнул Лукин, - чего ты там завис? Я же тебе подмигнул, надо было сразу за нами и отчаливать. Ты что, заплатил за всё, что ли? Слышь, Юрка, у них в Москве, что - все такие недоделанные?

- Да, нет, что ты? - откликнулся Житов, - они там все образцово - показательные. Ну, ты что, - обнял он Сонина, - обиделся? Мы же хохмили.

- Не вопрос, - Сонин стряхнул со своего плеча руку Житова, - хохма продолжается, - и он протянул ему счёт, - там всего-то по паре червонцев на нос.

- Не, ты не малохольный, ты шиза, - встав в третью позицию заключил Лукин. - Откуда у нас сейчас грины?

Долговязый Володька был местной знаменитостью, уже в шестнадцать лет он был чемпионом Ленинграда в фехтовании на рапире, учиться было некогда, да и раздолбаем он был порядочным, но в академию его приняли с семнадцатью баллами из двадцати, хотя даже девятнадцать баллов были полупроходными, помогли спортивные успехи, да и связи отца, по-видимому, оказались не лишними.

- Ладно, - обозначив выпад, сказал он, - давай мы тебе конвертируем эти бабки. Ты теперь уже обученный, так что закрепим приобретённые навыки. Время ещё детское, - продолжил он, уловив вопросительный взгляд Сонина, - а ресторанов на Невском хоть жопой ешь. Хотя, - он задумчиво почесал затылок, - в Неве и Кавказском нас надолго запомнили. Как думаешь, Жито?

Ленинский стипендиат Житов меланхолично смотрел на Невский.

- Да уж, - сказал он, - отчим не зря меня воспитывал, всё говорил: честность - лучшая политика. Вот видишь, Лука, скоро и завалиться некуда будет. А ты, Соня, как считаешь? - Не дождавшись ответа, он продолжил, - я ему как-то говорю, что вы, товарищ полковник, всё время коммунистическими лозунгами изъясняетесь, а он мне: ну, и дремучий ты, хоть и профессорский сынок. Это самые что ни на есть капиталистические лозунги, это девиз банкирского дома Ротшильдов. Так что, Сонечка, будешь ты у нас теперь Ротшильдом. Как, годится?

- Да пошёл ты…, - только и смог выдавить Сонин.

Житов у него вызывал смешанные чувства. Высокий, почти на полголовы выше Сонина, блондин с ангельским лицом, начитанный, державшийся отчуждённо от остальных курсантов, он проявлял какой-то странный интерес к Сонину. Отлавливая его в перерывах между лекциями и после занятий, он подробно в деталях рассказывал о вечеринках, в которых принимал участие в выходные, и эти рассказы всегда были полны скабрезных подробностей, но излагал он их безупречным, можно даже сказать изысканным литературным языком, не употребляя не то, что матерных слов, но избегая просторечий.

Началось это после того, как он обнаружил, что Сонин пишет стихи, уговорил его дать ему их почитать, потом с абсолютно серьёзным выражением лица сказал, что с такой цельной, девственной натурой ему ещё не приходилось встречаться, и он почитает своим долгом и почётной обязанностью превратить гомо советикуса как минимум хотя бы в гомо эректуса (тут он задумался на мгновение, и с лёгкой полуулыбкой добавил), как в прямом, так и в переносном смысле.

Сонин вспыхнул и бросился на Житова с кулаками. С той же лёгкой и как казалось Сонину издевательской полуулыбкой, казавшийся абсолютно неспортивным Житов выбросил вперёд свои длинные руки и Сонину так и не удалось зацепить его. Более того, тем же ленивым мягким голосом Житов проворковал, - возможно, ваша поэтическая натура, Сонюра, сможет лучше меня понять, если я в качестве реприманда, прочту вам стишок.

Сонин рассмеялся и пошёл в дортуар, ему хотелось успокоиться и смыть с себя пот и злость. Житов пошёл за ним, и пока Сонин умывался, прочитал двустишие:

Пришла весна, трава зазеленела

и сердце гонит кровь в пещеристое тело.

- Чьё это? - задохнулся от неожиданности Сонин.

- Не помню, - зевнул Житов, вроде бы Димка откуда-то приволок.

- Чудак, что ли? - недоверчиво спросил Сонин.

Димка Чудаков тоже был ленинградцем. Сын штабного генерала, на занятиях он появлялся редко, а после зимних каникул его вообще не видели в казарме. Единственным его серьёзным увлечением был мотоцикл. Новенькую помятую ярко-красную Яву ранним утром в конце января нашли на пятьдесят седьмом километре приморского шоссе, потерявшего сознание Димку со сломанной рукой обнаружили в кювете метрах в десяти от мотоцикла, а ещё дальше метрах в пятидесяти от дороги в мелком ельнике лежала молодая лосиха с парализованными задними ногами. Димка, выжавший максимум скорости на пустынном утреннем шоссе, врезался в отставшую от стада важенку.

Сонин был убеждён, что Димку ничего, кроме карбюратора и коробки передач не интересует и вдруг стихи.

- Ну, ладно, Соня, не менжуйся, - Лукьяненко сделал очередной выпад, - сейчас снимем чувих и придумаем что-нибудь, вечер только начинается.

- Нет, ребята, я уже нагулялся, - сказал Сонин, пойду Чудака навещу, а то я его после каникул и не видел.

Лазарет академии, куда перевели Димку на долечивание из клиники травматологии, был на Загородном проспекте.

Сонин решил пройтись пешком. Снега в этом году выпало мало, мартовские оттепели почти полностью его съели, в мокрых тротуарах отражались размытые огни фонарей. Сонин влюбился в Ленинград сразу же, как его увидел. Ещё в первые дни, когда он сдавал вступительные экзамены, бродя по этому, так не похожему на Москву городу, он решил, что в нём и люди могли жить только особенные. Стоило ему выйти в город и где-то внутри глубоко-глубоко под ложечкой возникало предвосхищение счастья, и сейчас, выйдя на Невский, он решил пройти на Загородный проспект по одному из своих любимых маршрутов, мимо Александринки через улицу Росси на Фонтанку.

Он постепенно успокаивался, и дождь, который немного усилился, не только не мешал ему, а, наоборот, вызвал приподнятое, радостное чувство, сейчас, вот-вот, должно было произойти что-то необыкновенное и, действительно, вскоре внутри возник ритм, который становился всё чётче и чётче, и уже у памятника Екатерине Второй возникли строчки:

Из мрака вырвавшись с разгона

В кинжальный перехлёст огней

На узком пятачке фронтона

Четвёрка вздыбилась коней.

Очнулся он только у Витебского вокзала.

Входя в лазарет, он вспомнил, как однажды, ещё на первом курсе ему удалось затащить Димку на заседание литобъединения, которым руководил невысокий, кругленький, с благообразным лицом и красивыми залысинами поэт Куклин. В тот раз Сонин на очередное собрание студийцев принёс свежеиспечённое, пронизанное гражданским пафосом стихотворение, обличающее убийцу.

Стихотворение было откликом на статью в газете. Почему-то в сессионный период, Сонин вдруг становился маниакальным читателем, прочитывая первую попавшуюся ему газету от первой до последней строчки. Казённые слова, которыми были заполнены газетные страницы, удивительным образом оттеняли, делали выпуклым материалы медицинских учебников, несущие такую густую информацию, что усвоить её можно было только разбавляя какой-нибудь пустопорожней болтовнёй. Сонин случайно набрёл на такой способ усвоения материала и со страстью неофита пытался его распространить среди приятелей, но успеха не имел. Заинтересовался его опытом только Житов, который внимательно выслушав излагаемую приятелем белиберду, посоветовал ему обратиться к психиатру.

Но Сонина это не образумило, и в этот раз он наткнулся на газетную статью, рассказывающую об убийстве студента. Учебники были отложены в сторону, и Сонин не вспомнил о них до тех пор, пока не завершил свой шедевр.

Когда он прочёл первые строчки на Лито:

Вчера я в газете статью прочитал,

Статья, как удар хлыстом по глазам,

За пачку денег, жалкие гроши,

Парень убит, молодой и хороший…,

в комнате раздался дружный гогот, а мэтр успокаивающе и несколько утомлённо сказал, - Ну, что вы ржёте, как табун жеребцов, страсть и напор налицо, а всему остальному можно научиться. Прочитайте-ка лучше вслух вот что, - и он написал на доске: по зеленым, зеленым, зеленым лугам, - и скажите мне: поэзия это или нет.

Все недоумевающе уставились на Куклина и только Димка, небрежно развалившийся на стуле, негромко произнёс предложение, меняя ударения в слове зелёный, выделив вначале второй слог, а затем первый и третий.

По зелéным, зéленым, зелен`ым лугам…

Незамысловатая строчка заиграла, и зачарованный Сонин не заметил, как Димка ушёл.

С тех пор Чудаков в ЛИТО не появлялся, а сейчас стало проблематичным и его возвращение в Академию.

В палате Димка охмурял медсестру Леночку, хорошо известную всем курсантам. Пышнотелая блондинка Леночка со скучающим взглядом опушённых длинными ресницами тёмно-голубых глаз, носившая коротенький белый халатик, туго обтягивающий её соблазнительные формы, была предметом вожделения всех первокурсников. Как только они не изощрялись, чтобы попасть в лазарет. Воспалённое воображение сосунков (так пренебрежительно называла их Леночка) рисовало упоительные сцены, разыгрывающиеся на антресолях палаты, где была комната дежурной медсестры.

Два года Сонин тоже мечтал о близости с Леночкой, она казалась такой доступной, когда, не торопясь спускалась с антресолей по витой лестнице в своём коротеньком халатике, на котором постоянно расстёгивалась какая-нибудь пуговка. Создавалось впечатление, что нижнего белья под халатиком не было вообще и курсанты с увлечением обсуждали эту животрепещущую тему, а среди выздоравливающих всегда находился какой-нибудь отчаянный смельчак, который брался это проверить. Пару раз Сонин был свидетелем того, как такие смельчаки кубарем скатывались с лестницы. Сам Сонин смельчаком себя не считал и, как подступиться к Леночке, не представлял.

Когда Сонин вошёл в палату, Димка, размахивая загипсованной рукой так, что, казалось, будто она вот-вот оторвётся, читал стихи:

Балка звенит стальная,

Стружка летит, бела,

Ты за октябрь, родная,

Взносы уже внесла?

Взносы не мелочь это,

Люди смеются? Пусть!

Давай за ноябрь газету

Выучим наизусть.

Леночка расхохоталась, потом подошла к Димке, обняла его, поцеловала, затем, развернув как пушинку, хлопнула по тощему заду и скомандовала:

- Всё, сачки, турнир поэтов закончен, победитель Чудаков, приз он уже получил, а теперь все по койкам, отбой. А ты Сонин, зачем пришёл? Ложиться, что ли. Опять деньги кончились? Что-то рано в этом месяце.

Сонин, действительно, никак не мог научиться распоряжаться стипендией. На первых двух курсах, пока он был курсантом, всё было в полном порядке и он с нетерпением ожидал третьего курса, когда курсанты становились слушателями, получали громадную, как ему тогда казалось стипендию и могли свободно передвигаться по городу и жить, где угодно. Но радость свободы оказалась с горчинкой. Стипендия почему-то стремительно таяла уже к середине месяца, и, протянув ещё неделю на хлебе с горчицей и остатках супа, которым его подкармливали сердобольные официантки из курсантской столовой, он прибегал к испытанному средству: натирал солью подмышку и шёл в поликлинику к курсовому врачу Валентине Сергеевне, где, покашляв и измерив температуру, которая всегда оказывалась умеренно повышенной, получал вожделенное направление в лазарет, где и обретался до следующей стипендии.

- Да, нет, Лен, я с Димкой хотел поговорить.

- Вот завтра и приходи, - высокая грудь Леночки вздымалась в опасной близости от Сонина, она придвинулась к нему ещё ближе, и Сонин благоразумно отступил в коридор.

Ох уж, эта грудь!

Однажды Сонина занесло на новогодний карнавал, который устраивало объединение медицинских училищ города. Пригласила его туда в качестве компенсации одна худенькая невзрачная девчушка, с которой Сонин познакомился при весьма курьёзных обстоятельствах.

Их курс был на сестринской практике в больнице имени Свердлова, когда там внезапно по плану гражданской обороны объявили воздушную тревогу. Курсантов обязали изображать тяжелораненых, а медсёстры должны были их эвакуировать. Хмурый хирург из сортировочной бригады, который не успел смыться после суточного дежурства, сунул в руки Сонину эвакуационную карточку, где было написано, что у него тяжёлое ранение правого бедра, травматический и геморрагический шок. В плане эвакуационных мероприятий предусматривалось наложение транспортной шины, инфузионная терапия и немедленная эвакуация в специализированный ХППГ.

Одетые в противогазы медсёстры из сортировочной бригады притащили шину Дитерихса, которую Сонин сам и прибинтовал, обозначили внутривенную капельницу и попросили Сонина, пока не видно проверяющих, самостоятельно допрыгать до приёмного отделения, И тут Сонин, который не упускал возможности потрепаться, заартачился, требуя строгого выполнения эвакуационного предписания.

- Так как я тяжелораненый, то и эвакуировать меня должны на каталке, - заявил он девушкам.

- Да как же мы тебя, бугая такого, на носилки положим, - растерянно сказала одна из медсестёр.

- А как на фронте, - откинувшись на подушку и бессильно свесив вниз свободную руку, едва слышно прошептал обидевшийся на «бугая» и вошедший в образ Сонин.

Пока они препирались, в палату вошёл, сопровождаемый шлейфом проверяющих, руководитель учений по гражданской обороне.

- Так, что здесь у нас? - он взял в руки эвакуационную карточку, - Ну, что же, замечательно, молодцы девушки, - похвалил он медсестёр, - это у нас лучшая сортировочная бригада, - пояснил он сопровождающим, - сейчас вы увидите, как профессионально они переложат тяжелораненого на носилки.

И девушки стали перекладывать. Кое-как им удалось подсунуть носилки под Сонина, но при попытке поднять их на высоту каталки у одной из девушек разжались руки, Сонин грохнулся на пол и весьма чувствительно ударился рёбрами о ножку кровати.

Проверяющий со свитой величественно удалился, а девчушка сняла противогаз и, наклонившись над Сониным, обеспокоенно спросила, - очень больно?

- Да оставь ты этого придурка, - тоже сняв противогаз и закурив, сказала её напарница, - сам виноват.

Так Сонин познакомился с медсёстрами и потом оказался на карнавале. Почти сразу объявили белый танец, на который его пригласила смутно напоминавшая кого-то из знакомых девушка в цыганском наряде и скрывающей верхнюю половину лица чёрной маске.

«И веют древними поверьями её упругие шелка» вспомнилось Сонину, когда она тесно прижалась к нему в медленном танце. Её маленький рот с чётко очерченными сиреневой помадой губами был полуоткрыт, в прорезях маски мерцали тёмные глаза. Сонин неожиданно для самого себя поцеловал её в шею.

- Ого, какой быстрый, - прошептала девушка. Рука её скользнула вниз, - да ты, оказывается, заводишься с полуоборота, - с лукавой насмешкой заключила она, - а всё время прикидывался таким тихоней.

Танец ещё не закончился, а она уже увлекла Сонина за собой в коридор и скользнула в какую-то приоткрытую дверь. Комнатка была маленькой, наверное, это была кладовка, но тогда Сонину было не до этого. Девушка сняла с него ремень и сноровисто стала стягивать бриджи, а Сонин безнадёжно запутался в её юбках, он наклонился, пытаясь их приподнять и тут прямо в рот ему попал напряжённый, пульсирующий сосок обнажённой груди девушки, он задохнулся, ему показалось, что он куда-то летит и вдруг всё закончилось. Кое-как натянув на себя одежду, он позорно ретировался. Ему всё время казалось, что прекрасной незнакомкой была Лена, но до конца он не был в этом уверен, а о прямом выяснении боялся и подумать.

Помимо стихов ему надо было обсудить с Димкой ещё одну тему, которая с недавних пор грозно нависла над ними.

В конце декабря перед зимней сессией Сонин сидел в фундаментальной библиотеке на Пироговской набережной, где он любил готовиться к экзаменам. Перелистывая «Диалектику природы» Энгельса, он споткнулся об абзац, где Энгельс писал о вечности саморазвивающейся материи и о том, что с той же железной необходимостью с какой природа создала жизнь и её мыслящий цвет - человека, с той же необходимостью она уничтожит их, чтобы создать когда-нибудь вновь в другое время, в другом месте.

Сонин не поверил своим глазам, прочитал ещё раз. Он задохнулся, сердце сорвалось в бешеный галоп и колотилось где-то у самого горла, ладони вспотели, его чуть не вытошнило на стол.

- Не может быть, не может быть, - думал он. - Если это действительно так, то зачем всё? Зачем я хочу стать врачом, зачем вообще лечить людей, зачем жениться, зачем дети, зачем …?

Мысли путались, чувство гадливого отвращения нарастало в нём, он выскочил из-за стола и едва успел добежать до туалета, где его не просто вырвало, а буквально вывернуло наизнанку. Тогда он как-то упустил из виду, что до завершения описываемого Энгельсом сценария оставалось довольно много времени, несколько миллиардов лет. Но какое это имело значение, если Сонин понял, что он бесповоротно разошёлся с одним из основоположников по принципиальному вопросу.

Обдумать эту мысль до конца он не успел, так как, возвращаясь в читальный зал, заметил, что в коридоре стоял какой-то смутный гул. Курсанты сбились в кучки и что-то возбуждённо обсуждали.

- Неужели и они прочли то же, что и я, - подумал Сонин.

Но подойдя ближе он услышал, что в клубе 1 Мая проходит какой-то вечер и на нём видели ту самую выборгскую шпану, которая осенью отметелила Житова и Лукина на улице Смирнова. Житов тогда попал в клинику нейрохирургии с черепно-мозговой травмой, а Лукину ножом повредили лучевой нерв, и хотя после операции в той же клинике нерв удалось сшить, но правая кисть повисла, до сих пор разгибание восстановилось не полностью, хорошо хоть Лукин был левшой и мог участвовать в соревнованиях. Тогда эту историю обсуждали все факультеты. Стычки с местными ребятами случались и раньше, но, чтобы так нагло избить курсантов, которые пусть и поддатые, но были в форме, не оставляющей никаких сомнений в их идентификации, да ещё и на их собственной территории, это уже ни в какие ворота не лезло. Все были переполнены праведным гневом, со слов Жито и Луки были составлены описания хулиганов, пару месяцев разведчики бдительно прочёсывали местные забегаловки и клубы, но никого не обнаружив, решили, что это были залётные, и постепенно успокоились.

Сонин моментально забыл вызванное Энгельсом чувство бессмысленности жизни, обречённой на смерть, он выскочил на улицу и вместе с группой малознакомых ему курсантов добежал до клуба. Там выяснилось, что в клуб попасть не так-то просто. Стоящие у дверей бригадмильцы никого не пускали. Оказалось, что это был закрытый вечер бригад коммунистического труда текстильных предприятий северной столицы.

Сонин спустился по ступенькам, и в это время около него тормознула ярко-красная Ява. Случайно проезжавший мимо Димка остановился, увидев группу курсантов. После короткого обсуждения они выработали план действий и уже через полчаса восемь человек с повязками «патруль», среди которых были и Сонин с Чудаковым, вошли в клуб проверить, не просочились ли туда самовольщики.

Почти сразу же Димка опознал кого-то из местной шпаны, потом ещё одного. Курсанты погнались за ними, те попытались запереться в туалете, курсанты начали выламывать дверь, вмешались ничего не понимающие бригадмильцы, пытавшиеся навести порядок. С тем же успехом можно было попытаться остановить лавину. В клуб хлынули курсанты первого и второго курсов морфака, общежитие которых было неподалёку. Досталось и шпане, и бригадмильцам. Приехавший по экстренному вызову взвод солдат комендатуры застал грозно клубящийся у входа улей из нескольких сот курсантов.

Помощнику военного коменданта хватило ума оставить своих бойцов в машине. Быстро сориентировавшись в обстановке, он принялся искать кого-нибудь, кто подробно смог бы ему рассказать о происходящем. И нашёл Сонина, который, как ему казалось, достаточно убедительно рассказал обо всём, о том, что хулиганы бесчинствуют, а милиция бездействует, и о том, что курсанты просто вынуждены были самостоятельно наводить порядок.

Капитан тщательно записал всё, что говорил Сонин, поблагодарил его и уехал, курсанты разошлись, вечер заглох сам собой, Сонин вернулся в общежитие. А через какое-то время оказалось, что эта разборка местного значения между курсантами академии и выборгской шпаной приобрела какой-то глобальный характер.

Сонина пригласил на беседу секретарь парткома факультета майор Сергеев, подробно расспросил о происшедшем и как показалось Сонину, отпуская его, сочувственно посмотрел вслед. Вскоре выяснилось, что дело о срыве вечера бригад коммунистического труда работников текстильной промышлен-ности города Ленина находится на контроле в обкоме партии и сам секретарь обкома метал громы и молнии, требуя искоренить заразу, которая завелась в Академии, носящей славное имя С.М.Кирова.

На роль носителей этой заразы были назначены курсанты Сонин и Чудаков, поскольку, как изящно сформулировали в обкоме партии на основании сведений, собранных помощником военного коменданта после встречи с Сониным, именно они были организаторами коллективных противоправных действий курсантов ВМА, возможно, не просто хулиганских, но и имеющих политический подтекст.

В подтверждение этого в обком партии были предоставлены документы, свидетельствующие о политической неблагонадёжности этих курсантов.

Неблагонадёжность выявилась в октябре 1960 года, когда у Димки случился острый аппендицит. Сонин навестил его в клинике факультетской хирургии и уже, когда он собирался уходить, Димка вдруг спросил, - Соня, ты бы не мог меня выручить?

Оказалось, что летом в Москве на выставке в Сокольниках он познакомился с одной герлой, Наташкой, и в субботу, то есть, завтра, она должна была приехать в Ленинград на свидание, а Димка внезапно заболел и предупредить её не успел. Димка обрисовал Сонину, как выглядит Наташа, сообщил номер поезда и вагона.

Утром в субботу Сонин приехал на Московский вокзал за полчаса до прибытия поезда. Отчего-то он волновался. Девушка была не его, но всё-таки это было свидание и свидание необычное. Наташа оказалась взрослой женщиной. Блондинка с платиновыми волосами, лет под тридцать, с внимательным взглядом серых глаз, в каком-то нездешнем, как впоследствии определил для себя Сонин, пальто из вагона вышла последней, и сама подошла к Сонину.

- Вы от Димы? - просто спросила она и, когда Сонин молча кивнул, протянула ему руку и сказала, - здравствуйте, я Наташа. А что с Димой?

Сонин провёл с Наташей целый день, они навестили Димку в больнице, гуляли по городу, и Сонин водил её по своим любимым местам, по каналу Грибоедова, на Пряжку, на Аптекарский остров, на Смоленское кладбище. У Наташи был лёгкий, почти неуловимый акцент, - из Прибалтики, подумал Сонин, и Наташа, как будто отвечая на незаданный Сониным вопрос, сказала, что она живёт в Париже, а в Москву приехала как переводчица на выставку французского оборудования в Сокольниках.

Наташа была первой иностранкой, встреченной Сониным, и вначале он растерялся, не зная, о чём с ней говорить, но Наташа как-то незаметно сумела определить круг его интересов и непринуждённо поддерживала беседу об импрессионистах, которыми Сонин в ту пору бредил.

День пролетел незаметно. Проводив Наташу на вокзал, Сонин почти всю ночь бесцельно гулял по городу. Наташа мало рассказывала о себе, но всё же Сонин понял, что она родилась в Париже, закончила Сорбонну, защищала диссертацию по Каталонским модернистам. Имена Гауди, Пуч-и-Кадефалька, Доменик-и-Монтанера были незнакомы Сонину, да что говорить о модернистах, если и о Каталонии, этой свободолюбивой северной провинции Испании, бывшей оплотом республиканцев во время гражданской войны, он имел самое смутное представление. Неведомый загадочный мир невидимой аурой окружал эту молодую женщину и странное чувство благодарности (к кому? за что? к случаю, наконец-то зацепился за нужное слово Сонин, да, к случаю и, конечно, Наташе, приоткрывшей перед ним дверь в этот мир) переполняло Сонина.

Про Димку он вспомнил только под утро. Но ведь началось всё с Димки. Ай, да Димка! Он уже второй раз удивил Сонина, вначале стишки и зеленые луга, а теперь француженка. Как ему удалось познакомиться с Наташей, а познакомившись, чем он мог её заинтересовать? Ну, не мотоциклетными же крагами.

Оказалось, что Сонин был недалёк от истины. Летом Димка с друзьями рванули на юг на мотоциклах. На обратном пути Димка задержался в Москве у тётки и на часок заскочил на автомобильную выставку в Сокольниках. Там в руках одной девушки он увидел томик Бодлера и попросил разрешения его посмотреть.

- На каком языке ты его смотрел, - не удержался от подначки Сонин.

- Разумеется, на французском, - невозмутимо ответил Димка. Выяснилось, что раннее детство Димка с отцом, который был военным атташе во Франции, провёл в Париже и почти что, как Онегин «…на французском совершенно мог изъясняться и писать». А потом он предложил Наташе покататься на мотоцикле.

- Ну и… - нетерпеливо спросил Сонин задумавшегося Димку.

- Ну и неделю катались по Москве, потом пригласил её в Питер, а тут аппендицит.

Но обо всём этом Сонин узнал уже позже, а утром в понедельник с первой же пары лекций его вызвали в управление Академии.

По дороге на улицу Лебедева Сонин перебирал в уме все мыслимые прегрешения и ничего не мог обнаружить, разве что…

Год назад он отдыхал в маленьком украинском местечке на родине своей мамы и, когда уезжал на занятия, одна из родственниц попросила его передать баночку, всего одну маленькую баночку вишнёвого варенья (её собственного варенья, такого, что пальчики не просто оближешь, а скушаешь и не заметишь) давней подруге, ещё студенческих лет, которая жила в Ленинграде. Сонин ни в чём не мог отказать тёте Розе, или как её называли в семье, Розочке маленькой, потому что была ещё и тётя Роза большая, которую Сонин тоже любил, но эта маленькая Розочка была его первой, самой ранней любовью, ещё с эвакуации, с тех первых дней, когда он начал осознавать себя и окружающий мир. Достаточно было только услышать протяжное «Шу-урик приехал», вдохнуть её ни с чем не сравнимый запах, и в памяти сразу же сама собой вспыхивала картинка: заснеженная улочка в Новосибирске, его подбрасывают кверху девичьи руки, страх и восторг переполняют душу, а внизу распахнутые ему навстречу смеющиеся с солнечными искорками глаза, в которые так сладостно было падать, а потом снова взлетать и снова падать, и снова, и снова…

Баночку Сонин, конечно же, взял, правда, вспомнил о ней только месяца через два после письма из Славуты. Пришлось ехать на улицу Скороходова, где жила подруга тёти Розы и только там Сонин догадался, зачем ему была вручена эта посылка. У подруги оказалась симпатичная дочка одних лет с Сониным, высокая шатенка роскошных форм, будто сошедшая с одного из полотен Кустодиева.

Сонин тогда усмехнулся про себя, поняв нехитрые матримониальные расчёты давних подруг, но в то время ему нравились миниатюрные девушки и, скорее всего, его первый визит в гостеприимную семью Ридбергов мог оказаться последним, но оказалось, что глава семьи, Исаак Абрамович, был директором одной из ленинградских типографий, и когда он предложил посмотреть продукцию своей типографии, Сонин не смог отказать.

Его внимание сразу же привлекли журналы «Советиш Геймланд». Идиш Сонин знал с детства, вся эвакуированная из местечка семья говорила на идише, но книги на идише ему не приходилось видеть никогда, он знал, что они издавались до войны, более того, тётя Роза большая даже закончила семилетнюю еврейскую школу, но после антисемитской кампании, завершившейся совсем недавно, и язык идиш и всё, что было связано с еврейской культурой, как-то по умолчанию стало в семье темой закрытой, сугубо для внутреннего употребления, да и то с оглядкой и при запертых дверях.

В раннем детстве Сонин видел, как дедушка, накинув на плечи белое покрывало с тёмными продольными полосами и прикрутив на голову и к левой руке тёмные коробочки, листал толстую книгу с мелкими квадратными буквами. Сонин, который уже умел читать, подошёл к нему и, увидев незнакомые буквы, удивился.

- Вус идес, зэйдэле? ((Идиш) Что это, дедушка?) - спросил он.

- Тойрэ, майн таяэр, тойрэ, ((Идиш) Тора, мой дорогой, тора) - ответил дедушка.

- Научи меня, - попросил Сонин, - я тоже хочу, как ты.

Дедушка ласково прижал Сонина к себе, снял очки, поцеловал в макушку и сказал, - эйныкл, майн таяэр, ((Идиш) Внучек, мой дорогой) тебе это не нужно, ты пойдёшь в школу и поступишь в пионеры.

Сонин не мог поверить своим глазам, но журналы с цветными обложками и знакомыми-незнакомыми квадратными буквами лежали на столе, и в выходных данных Сонин прочёл, что журнал Советиш Геймланд, главным редактором которого был Арон Вергелис, является органом Союза писателей СССР.

Среди издаваемой этой удивительной типографией литературы нашёлся и идишисткий алфавит, и Сонин, попросив разрешения взять его с собой, для закрепления письменных навыков стал записывать лекции на идише, при этом, большинство слов он просто транслитерировал буквами вновь обретённого родного языка. Так продолжалось почти месяц, пока однажды Сонин не смог найти в своём чемоданчике почти полностью исписанную амбарную книгу, куда он записывал лекции, подумал, что забыл её в одной из аудиторий, дня три безуспешно искал, а потом его пригласил на беседу папа Карп, как они называли начальника курса полковника Карпенко.

Александр Михайлович был вежлив, предупредителен. Когда Сонин открыл дверь в его кабинет, вытянулся в струнку и доложил, - товарищ полковник, старший сержант Сонин прибыл по вашему приказанию, - он махнул короткой ручкой, выкатился из-за стола, по-отечески обнял Сонина за плечи, подвёл к столу, отодвинул стул и бережно усадил. Всё это было так неожиданно, что ошарашенный Сонин молча сел и стал пристально изучать свои сапоги, как будто бы увидел их в первый раз.

- Что же вы, батенька, - как сквозь вату донёсся до него голос папы Карпа, - хороший курсант, можно сказать, отличный курсант, а вот ведь, почти всё время спите на лекциях.

Он остановился за спиной Сонина, наклонился над ним и почти в самое ухо ласково прошептал, - может быть, вам, батенька мой, надо лечь в клинику, подлечиться. Так я уж переговорю с профессором С.

Профессор С. заведовал клиникой психиатрии, и хотя на их курсе клинические дисциплины ещё не изучали, но Сонину уже доводилось слышать кое-что об этой загадочной клинике и услышанное, скользнув по поверхности сознания, как скользкая, холодная рыба, оставило гадливое ощущение, смешанное с опасливым интересом и желанием держаться от этой клиники подальше.

Сонин судорожно, как будто вынырнул на поверхность с неимоверной глубины, вздохнул, оторвал от пола глаза и, сделав попытку подняться, сказал, - что вы Александр Мих…, он поперхнулся, - товарищ полковник, нет, со мной всё в порядке, а сплю, так просто недосып накопился. Знаете, ведь, сколько всего, - зачастил он, - книги, учебники, девочки, музеи, секции, кружки…, лекции, - некстати завершил он.

Действительно, последнее время Сонин засыпал только под утро, часам к четырём-пяти утра, но виной тому были не девочки и не кружки, и, разумеется, не учебники. Всё свободное время, а свободным временем были только часы после отбоя, Сонин читал, читал запоем, он читал всё подряд, русскую и зарубежную классику, фантастику, детективы, с трудом разлеплял глаза по команде подъём, наспех умывался, кое-как заправлял койку, за что получал постоянные замечания от командира отделения, и, утром, используя каждую минуту для сна, спал в строю, дремал за завтраком, и, конечно, спал на лекциях. Спал так, что это уже стало привычным для всего курса, и никто уже давно не звал его по имени: Саша, Саня, а только Соня, прозвище прилепилось к нему намертво.

- Ну да, ну да, конечно, секции, книжки, девочки. Ах, молодость, молодость, чудесная пора, - благодушно рокотал за спиной Сонина голос начальника курса.

Карпенко обошёл стол, сел в своё кресло напротив Сонина, достал пачку Казбека, вытряхнул папиросу, размял треугольничком гильзу между короткими, поросшими рыжеватой шерстью пальцами, закурил.

- Н-да книги, учебники, лекции, - он выпустил колечко дыма, - лекции… Кстати, - он выдвинул ящик стола и бережно положил перед Сониным амбарную книгу с зелёной обложкой, на которой на идише квадратным шрифтом справа налево было написано: Александр Сонин, - это случайно не ваша.

Глаза его остро посверкивали из-под таких домашних, в роговой оправе очков, благодушная улыбка исчезла, он жёстко и требовательно смотрел на Сонина.

- Моя, конечно моя, - обрадовался Сонин, - наконец-то нашлась, спасибо Александр Михалыч, - вскочил он, и вдруг, неожиданно для самого себя выпалил, - а как она к вам…

Полковник Карпенко не дал ему закончить фразу, - Как, это к делу не касается, - отрубил он, - вы лучше мне ответьте, на каком это языке, на каком это языке нашего идейного врага вы писали и что это вы писали?

- Как что? - растерянно пробормотал Сонин, - лекции, конечно.

- Так вы же спите на лекциях, - голос папы Карпа стал мягче, - а язык?

- Так язык наш, то есть, русский, это буквы только еврейские, я их запомнить лучше чтоб, - как дошкольник лепетал Сонин.

- Еврейские, - устало сказал Карпенко, скомкал потухшую папиросу, вытащил новую.

- Ну да, - запинаясь, промолвил Сонин, до которого только сейчас стало доходить, что его записи могли принять за тексты на иврите, а иврит - это сионизм, а сионизм…

- Так Александр Михайлович, я же пытался писать на идише, майне элтэрэн шрайбт идиш, ((Идиш) Мои родители пишут на идише) - внезапно сказал он, - а я нет, вот я и хотел научиться тоже, да вот же и Советиш Геймланд, - Карпенко вскинул на него переполненные какой-то непонятной тоской глаза, - то есть, журнал «Советская Родина», орган союза писателей…

- Хватит стрекотать, - полковник Карпенко стоял у окна спиной к Сонину, - а теперь слушайте меня внимательно, товарищ курсант. Он повернулся к Сонину, лицо его было бледным и суровым. - Я внимательно изучил ваше личное дело. Как и ваш отец, я всю войну был морпехом. И язык у нас с ним там был один: русский, он же командный, а надо, так и матерный.

Он подошёл к оторопевшему Сонину, положил ему руки на плечи, - Сынок, пиши по-русски и помни: враг не дремлет.

Резко повернулся, вернулся к своему креслу, сел.

- Товарищ курсант, возьмите свою тетрадку и не разбрасывайте её, где ни попадя. Идите на лекции и постарайтесь больше на них не спать. И вообще, чтобы после отбоя сразу в койку. Я прикажу дежурным, чтобы проследили. Недосып вреден для здоровья. Идите.

Сонин хотел сказать, как он благодарен, что он не ожидал, что Александр Михайлович, такой классный мужик, что он всё понял и про язык, и про недремлющего врага, но рука его привычно вскинулась к пилотке, он вытянулся, коротко ответил, - Есть! - круто развернулся и вышел из кабинета.

С тех пор он в точности следовал советам папы Карпа, к концу второго курса стал отличником, полковник Карпенко в конце курса объявил ему благодарность от начальника Академии за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке и… перевёл на вновь образованный факультет подготовки авиационных врачей.

Сонин вспомнил эту историю, пока ехал на трамвае до здания управления академии, заветную тетрадку с идишистскими текстами он оставил в Москве у родителей, он был уверен, что папа Карп не дал ходу этому делу, других прегрешений к этому времени за ним не было, тогда что же?

В канцелярии его направили в какой-то неприметный кабинет без номера на двери, за узким столом у окна сидел незнакомый майор с авиационными «птичками» в голубых петлицах.

- Садитесь, товарищ старший сержант, - сказал он, и без всяких предисловий, буднично спросил, - как вы провели выходные?

- Нормально провёл, - удивился Сонин. Почему-то всё же он думал, что разговор зайдёт о той давней истории с амбарной книгой.

- А поподробнее, - так же буднично продолжил майор.

И только тут Сонин догадался, что интерес органов к нему вызван его встречей с Наташей, он вспомнил, что гулял с ней по территории обеих учебных баз Академии, и у Финляндского и у Витебского вокзалов, с нескрываемой гордостью (и идиотским фанфаронством) демонстрировал ей клиники и рассказывал о выдающихся врачах, которые здесь работали: о Боткине, Молчанове, Фигурнове, Шанине, Куприянове, о продолжающих читать лекции профессорах Савицком и Воячеке, бывших лейб-медиках императорского дома.

- Подумайте только, Наташа, - восклицал он, - они ведь Николая II и его детей лечили.

Тогда ему показалось, что Наташа снисходительно и рассеянно, как взрослая ребёнку, улыбалась, слушая его восторженную речь, а сейчас он подумал, что раз она, русская, родилась и живёт в Париже, то, конечно же, её родители из России. Господи, если она лет на десять старше Сонина, то её родителей увезли из России детьми, во время революции, может быть её бабушка и дедушка тоже из Ленинграда, да нет, из Петербурга, нет, из Санкт-Петербурга, и, возможно, не хуже Воячека и Савицкого знали императора и его семью.

- Да, дуракам закон не писан, - подумал он, - говорил же папа Карп: запомни, враг не дремлет, а я… Да, не только, враг, но и друг не дремлет, вообще, в этой стране никто не дремлет, один я только соня…

- Ну, что же вы, товарищ старший сержант, память у вас, что ли, девичья или горло после выходных пересохло, - почти дружески улыбнулся майор. - А вы знаете что, - и он подвинул к Сонину стопку бумаги, - вы напишите всё подробно, по часам, тогда-то я был там-то, видел то-то, говорил с тем-то о том-то. Пишите просто, ничего не придумывайте, а я ненадолго выйду по делам. Минут пятнадцать вам хватит? - обернулся он, уже подойдя к двери. - Да, ничего не придумывайте, но и не утаивайте, - ещё дружелюбнее улыбнулся он и вышел.

У Сонина почему-то начали непроизвольно подрагивать ноги, а потом и правая рука, лежащая на столе, начала подёргиваться.

- Как при хорее, - подумал он и прижал её левой рукой. Подрагивание удалось остановить, но внезапно начали стучать зубы. - Да, что это я, как смольнинская барышня, - разозлился Сонин, - чего я так испугался? Подумаешь, встретился с девушкой, разговаривал с ней об искусстве.

Он почти успокоился, но, тут же вспомнил, что ему придётся рассказать о том, почему именно он встречал Наташу, то есть, придётся рассказывать о Димке, а это уже меняло дело, закладывать друга он не хотел. Ситуация казалась ему безвыходной.

- Стоп, стоп, оборвал он себя, а что это они вдруг засекли именно меня, мало ли курсантов с девушками гуляет? Ну, конечно, она же иностранка и вели они не меня, а её, скорее всего, отслеживали от Москвы, а я попутно попался, значит, и о Димке они всё знают, - решил он и, окончательно успокоившись, коротко описал эти выходные, вернее, одну субботу и ночь с субботы на воскресенье, потому что всё воскресенье он беззаботно продрых в общаге на Рузовской улице.

Майор вернулся, мельком просмотрел написанное, потом спросил, - а вы знакомы с приказом министра обороны, запрещающим военнослужащим знакомство с иностранцами, а если такая встреча случайно состоялась, то предписывающим, - и он поднял вверх указательный палец правой руки, - предписывающим немедленное донесение о происшедшей встрече по команде и компетентным органам, - и, не дожидаясь ответа, протянул Сонину листок, - распишитесь, что обязуетесь не разглашать содержание нашей беседы.

Когда Сонин вышел в приёмную, ему навстречу входил согнутый, державшийся за правую половину живота Димка. После операции был только шестой день и ему, конечно же, было больно, но не настолько же. Было заметно, что он симулировал.

- Что? - прошептал он, проходя мимо Сонина.

- Наташа, - так же шёпотом ответил Сонин.

- И что ты? - Димка, изобразив болевой приступ, ухватился за Сонина.

- Написал, что гуляли.

Замешкавшийся в дверях боец сопровождения перехватил Димку и тот, успевший подмигнуть Сонину, ещё больше согнувшись, вошёл в кабинет дознавателя.

Да, многое, оказывается, связывало Димку и Сонина, хотя закадычными друзьями в курсовых раскладах они не числились, да и пересекались, в общем-то, редко; хотя и, несомненно, симпатизировали друг другу. История с Наташей тогда никакого продолжения не имела, хотя, как сказать…

Димка через два дня после того, как выписался из больницы, а это было как раз накануне ноябрьских праздников, пригласил Сонина на вечеринку к одной из своих знакомых. Жила эта знакомая в коммуналке на Суворовском проспекте. Кроме Димки там был ещё какой-то молчаливый парень из мотоциклетных друзей Димки и три девушки.

- Твоя - Машка, - шепнул ему лежащий на кровати Димка и показал взглядом на полную шатенку в белой кофточке с кружевным воротничком. Девушка стояла в профиль к ним и завершала приготовление непременного атрибута любой вечеринки - салата-оливье. В комнате был полумрак, но непропорционально большой бюст девушки не мог не обратить на себя внимание.

- Нравится? - толкнул его в бок Димка, - классные тёлки, проверенные, воспитательницы из детсада, так что не бойся.

Ничего тогда не понял Сонин, действительно, был он тогда «девственной» личностью, прежде всего не мог понять, как Димка, одновременно с Наташей мог поддерживать знакомство с такими девушками. Сразу же бросалось в глаза отсутствие всякого присутствия книг, картин, зато по буфету, покрытому узорной салфеткой, колонной по одному, куда-то, возможно, на водопой шли фарфоровые слоники, простенки были оклеены фотографиями киноартистов.

Все признаки мещанского быта были налицо, и у Сонина тоскливо засосало под ложечкой. Пару раз он бывал в таких компаниях и уже знал, что прекрасной незнакомки в них не найдёшь, а на меньшее тогда он согласен не был. А о том, что такое «проверенные», и чего ему не надо бояться, он сообразил только позже, когда вспомнил, что Лука как-то попал в клинику дермато-венерологии лечить гусарский насморк.

Тем не менее, уйти было неудобно, сели за стол, выпили, закусили, говорили какие-то пошлые тосты, девушки нервно смеялись, потом мотоциклист с одной из девушек куда-то исчезли, Димка откинулся на подушки и задремал, всё-таки он был ещё слаб после операции. Сонин вышел покурить. Изогнутый коридор этой коммунальной квартиры был неимоверной длины и за одним из поворотов Сонин наткнулся на распахнутые настежь двери большой комнаты, в которой шумно веселилась студенческая компания.

- Всё перекаты и перекаты, - перебирая струны гитары, пела, полулежащая на полу темноволосая девушка.

- Послать бы их по адресу, - непроизвольно откликнулся Сонин.

- О, курсантик, - ещё две девушки вскочили с пола и втащили Сонина в комнату, - садись, а то мы слова плохо знаем.

Сонину передали стакан портвейна, он отхлёбывал, одна песня сменяла другую, свет потушили, он уже целовался с кем-то, потом в перерыве между песнями и поцелуями вышел в туалет. В коридоре к нему на грудь бросилась Маша.

- Ты куда пропал, а я уж тебя обыскалась, - она потянула его за руку, пошли, ну, пошли же, - и, увидев его недоумённый взгляд, расплакалась, - всё, ну ведь всё было бы хорошо, если бы эти евреи всё не испортили.

Сонин одел шинель, вышел на улицу, спустился к Таврическому саду, потом по улице Салтыкова-Щедрина дошёл до общежития на Рузовской.

Здесь люди, как улицы

Прямые и чистые,

Здесь небо, коль хмурится,

И то по-мальчишески…,

как мантру повторял он свои стихи, удерживая застрявший в горле ком.

Клубочек воспоминаний разматывался, как сказки из тысячи и одной ночи, оказывается, не совсем уже сосунком был Сонин, ему уже было о чём вспомнить.

Когда ему исполнилось тринадцать лет, мамин брат, дядя Миша на своём заводе выбил для племянника путёвку в пионерлагерь в Кабардинке, недалеко от Новороссийска. Пионерлагерь был краснодарским, и Сонин был там единственным москвичом. Местные ребята присматривались к нему, но в свою компанию принимать не спешили, и Сонин заполнял скуку резьбой по камню. Кружок вёл старший пионервожатый Володя, могучий, громадного роста парень, с которым Сонин подружился. Их сблизило отсутствие музыкального слуха и любовь к пению, и Володя учил Сонина петь романсы. А пионервожатой в их отряде была студентка пединститута Наташа, задумчивая тоненькая девушка с пепельными волосами и нежным голосом. Было заметно, что они с Володей явно симпатизировали друг другу и однажды вечером у костра, когда Наташа тихо рассказывала какую-то горскую легенду, Сонин услышал, как полулежавшие за ним местные ребята обсуждали, целка она или нет.

- Разумеется, целка, - неожиданно для самого себя брякнул Сонин. Видимо, ему хотелось любой ценой стать своим в компании ребят. Жито был недалёк от истины, Сонин действительно был девственной натурой, проще говоря, абсолютным идиотом, если мог предположить, что слово целка означает цельную натуру, а именно так он тогда и считал, списывая несколько необычное звучание этого слова на местный диалект.

Ребята замолчали, оценивающе посмотрели на Сонина. Ему показалось, что они вообще впервые обратили на него внимание.

- Трепло, - лениво процедил их заводила Витька, - ты то откуда знаешь?

- Знаю, а хотите, я у неё сам спрошу, - завёлся Сонин.

- Ты? Когда?

- Да сейчас, - и Сонин, выдвинувшись из темноты в освещённый костром круг, спросил, - Наташа, скажите нам, ведь вы целка?

До этого Сонин только слышал это слово, но никогда сам не произносил, а сейчас, когда оно сорвалось с его губ, он почувствовал его неприкрытую, какую-то непристойную наготу. Он по-прежнему не понимал, что оно означает, но уже сознавал ужасную непоправимость сказанного. На пятачок пляжа, где горел костёр, обрушилась тишина, слышен был только тонкий щемящий звон цикад и шелест волн. Лицо Наташи застыло и даже в неверном свете костра видно было, что оно стало мертвенно бледным. Она с ужасом смотрела на Сонина, её рот беззвучно открывался, дыхание стало прерывистым.

- Как у рыбы, вытащенной на песок, - машинально отметил Сонин.

Наташе, наконец, удалось сделать глубокий вдох, она сорвалась с чурбака, на котором сидела, и исчезла в темноте. Вокруг Сонина образовалось пустое пространство, он один сидел у костра, и чувствовал, что пустота снаружи переливается внутрь, заполняет его, и он становится абсолютно пустым, невесомым, и ему казалось, что если сейчас подует даже лёгкий ветерок, то он улетит в горы или в море.

- Лучше бы в море, - подумал Сонин, и в это время в освещённый круг ворвался Володя. Глаза его сверкали, громадные кулаки были плотно сжаты.

- Кто? Кто, мерзавцы? - прогремел его голос, - Ты? - недоверчиво посмотрел он на Сонина, схватил его за ворот рубашки, рывком поднял в воздух, всмотрелся в его отрешённые, ничего не выражающие глаза, - Господи, какой недоумок! - сказал он и разжал пальцы.

Сонин поднял голову, ему хотелось объяснить Володе, что он ничего плохого не хотел, что Наташа замечательная, но Володя смотрел на него с таким брезгливым сожалением, что он молча опустился на песок и закрыл голову руками.

Очнулся он в лагерном лазарете, оказывается, он двое суток был в бреду с температурой под сорок градусов, Наташа и Володя навещали его, он выздоровел, и оказалось, что жизнь продолжалась и что можно было жить с чувством мучительного недоумения перед тем непостижимым, что скрыто внутри человека. Это чувство с тех пор почти никогда не покидало его, и он мог неожиданно «зависнуть» в разгар самой оживлённой беседы.

В общежитие Сонин вернулся только к полуночи и неожиданно обнаружил в своей комнате Житова и Лукина. Житов был необычно бледен, он неподвижно сидел у окна, застывший взгляд был устремлён в заоконное пространство, пальцы правой руки, лежащей на подоконнике, едва заметно подрагивали. Лукин метался от окна к двери и обратно, на левой скуле его была свежая ссадина.

Со слов Лукина, выяснилось, что друзьям последний год просто не фартило.

- Представляешь, - возбуждённо размахивая руками, говорил он, - ну, зашли мы снова в «Север», ты же расплатился, так что всё нормально, попросили халдеев выставить на столы, что мы не допили; посидели, потом вышли, идём тихо-мирно вниз по Садовой, никого не трогаем и вдруг навстречу нам патруль. Ну, патруль и патруль, нам то что, мы ведь в гражданке, да только Жито вдруг переходит на строевой и всё, как положено, живот втянул, голову налево - и приветствует их. Ну, они и прицепились. Я им говорю, ребята, вы что, это ведь просто хохма, а они: пройдёмте в комендатуру, там разберёмся. И руки выкручивать начали. И тут Жито, - я даже и сообразить не успел, вдруг бац-бац, двоих вырубил намертво, а третий сам к стене прижался и скулит чего-то тихонечко. А я вижу, офицер валяется, а народу вокруг никого, как будто все вымерли, ну я и решил посмотреть, что у этого старлея в кобуре…

- Не тренди, - не поверил Сонин.

- А это видел, - и Лукин извлёк из кармана пистолет Макарова.

Сонин вскочил, подбежал к двери и закрыл её на стул.

- Идиот, спрячь его немедленно, - прошипел он.

- Ну вот, Сонечка, - не поворачивая головы от окна, медленно процедил Житов, - вот, и пришёл твой час, ты же у нас благопристойный член страны Советов, посоветуй же что-нибудь.

- Да, что тут советовать, - вскинулся Лукин, - хрен они нас найдут.

- Да нет, - щёки Житова, начали медленно розоветь, - если бы мы им просто врезали, они, может быть, и не искали бы, но ты же, мудила, пистолет прихватил. Теперь они весь город на уши поставят, Большой дом подключат и вообще…

Сонин молча, не отрываясь, смотрел на Житова.

- Ну, что ты на меня вылупился, я ещё тогда, после того, как мне кастетом врезали на Смирнова, зарок дал, что больше ни одна падла до меня пальцем не дотронется. Дай игрушку, - он повернулся к Лукину и тот, как загипнотизированный протянул ему оружие.

Житов передёрнул затвор, поставил пистолет на предохранитель и положил его в карман.

- Адью, господа, - щёлкнул он каблуками, чётко развернулся, подошёл к двери, выдернул стул и вышел. Сонин и Лукин заворожено смотрели ему вслед.

Поведение Житова было необычным, не просто необычным, а… Сонин мучительно подыскивал определение… патологически необычным, вот именно, патологически…

- А что, может быть, после перенесённой травмы черепа, да и просто насилия, что-то в нём сдвинулось, - подумал он. - А что во мне сдвинулось тогда в Кабардинке? А на карнавале? Человеку только кажется, что мысль в нём главное, ерунда всё это. Главное - это чувства, желания, а интеллект только их обслуживает. А уж лучше или хуже…

Лукин зябко поёжился, - как ты думаешь, он никого не пришьёт?

- Не знаю, - вышел из ступора Сонин, - ни хрена я не знаю. Мы сейчас вот что сделаем, мы сейчас с тобой поедем к папе Карпу.

- Куда? - Лукьяненко недоуменно, как на сумасшедшего, смотрел на него, - ну нет, я ещё в своём уме.

- А я тебе говорю, что если кому и можно доверять, то папе Карпу, я ручаюсь за него, понял.

Как можно было объяснить Луке, почему он доверяет косноязычному служаке Карпенко. Слишком много пришлось бы рассказывать: и про тётю Розу маленькую, и про Советиш Геймланд, и про дедушку.

Сонин вырос на руках у дедушки и бабушки. Они, пока отец воевал, были в эвакуации в Новосибирске, а потом его миром стал маленький деревянный дом в Перово-поле, вокруг которого на крохотном участке росли две антоновки и черноплодная рябина и несколько вишен, и где Сонин периодически застывал в оцепенении над раскрытой книжкой, поражённый непостижимостью удивительной гармонии мира, а дедушка постоянно чем-то занятый в саду, изредка поглядывал на него и с сомнением говорил маме: «Ер трахт, ер трахт, ет эфшер трахт ер гурништ». (Идиш) Он думает, думает, а, может быть, он ни о чём не думает.)

В начале февраля этого года почти сразу же после возвращения Сонина с зимних каникул пришла телеграмма, что дедушка умер. Дедушка был тяжело болен, последние два месяца своей жизни он уже не вставал с постели и почти ничего не ел. Сонин с телеграммой в руках пошёл к начальнику курса.

- Ничего не могу сделать, - сказал тот, отпуск даётся только в связи со смертью родителей.

Сонин бросился к Карпенко, который к этому времени был уже начальником факультета, тот, мельком взглянув на его застывшее с потухшими глазами лицо, взял телеграмму и уже через час Сонин держал в руках командировочное предписание.

Сонин приехал в осиротевший деревянный дом на окраине Москвы, дедушку не хоронили, ждали его приезда. В комнате тускло горела шестидесятисвечовая лампочка, бледность проступала через желтизну заострившегося лица дедушки, за окнами выла метель, через некоторое время в комнату стали входить незнакомые Сонину мужчины, потом Сонин услышал голос дяди Миши: - Всё. Уже есть миньян, ((Иврит) Десять взрослых мужчин, необходимых для коллективной молитвы) можно начинать.

Кантор читал кадиш (Иврит) Поминальная молитва), а Сонин вспоминал, как дедушка говорил дяде Грише, который жаловался ему на жену, что нельзя плохо говорить о женщине, потому что, если она твоя жена, то ты плохо говоришь о себе, а этого делать не надо, разве что в молитве, а если вы развелись, то, как ты можешь плохо говорить о чужом человеке, тем более, что плохих людей нет, а есть злое начало, «ецир ра», и каждый человек должен с ним бороться, и если он видит, что кто-то совершил дурной поступок, то обличать надо не человека, а злое начало в нём, и делать это надо наедине, чтобы человек не потерял лица.

Сонин тогда ещё был маленьким и понял не всё, но как оказалось, многое запомнил и теперь слова дедушки под звуки молитвы на непонятном Сонину языке всплывали из глубин памяти.

- Да куда мы поедем, ты что знаешь, где он живёт? - недоверчиво спросил Лукин.

Не отвечая, Сонин вытолкал переставшего сопротивляться Володьку за дверь, мимо дремавшего дежурного они скатились по лестнице, добежали до Литейного и тут им повезло, их подхватил левак, и они успели проскочить через Литейный мост за пятнадцать минут до того, как его должны были развести. Сонин никогда не был в гостях у Карпенко, но, однажды, во время штабных учений, он был назначен посыльным и должен был срочно доставить ему на дом пакет с документами особой важности. Отрабатывалась схема оповещения командного состава в условиях отсутствия телефонной связи, и Сонин стал одной из маленьких шестерёнок этой гигантской штабной машины. Его подняли тогда в пять часов утра, он только за полчаса до этого уснул, не успев переварить проглоченную им в ту ночь «Куклу» Болеслава Пруса, и, когда его растолкали, минуты две никак не мог врубиться, где он и что от него хотят. По условиям КШУ (Командно-штабные учения), посыльные должны были добираться своим ходом, не пользуясь общественным транспортом. - Так, взвейтесь, соколы орлами! - напутствовал их дежурный по штабу, - летим, летим, орёлики, время пошло.

Чертыхаясь, проклиная непроходимую тупость штабистов, Сонин вскрыл пакет с адресом, не было и шести часов, когда он позвонил в квартиру Карпенко. Тогда он был лёгок на ногу, да и тренировочные десятикилометровые марш-броски пригодились. Сонин был уверен, что Карпенко включил его в команду посыльных и дал свой адрес для того, чтобы проконтролировать, сделал ли он нужные выводы после той их душеспасительной беседы.

Впрочем, как теперь показалось Сонину, КШУ были не совсем бессмысленными. Уток и основа были основными элементами бытия, вот, и прихотливый узор, который выводился утком случайности на основе необходимости, (по-восточному цветистая мысль пришла к нему в голову) оказался востребованным, и это лыко легло в строку. И пока они мчались по пустынным улицам ночного города на улицу Энергетиков, Сонин развивал перед Лукой недавно усвоенные им мысли из кондуита диалектического материализма о том, что случайность - это проявление необходимости и дополнение к ней.

- Забавная получается штука, - лихорадочно говорил он, - получается, что ночные бдения были внушены мне затем, чтобы накопился недосып, а недосып нужен был для того, чтобы я посеял тетрадку с лекциями, записанными на идише, а посеянная тетрадка вместе с заботливыми стукачами нужна была, чтобы на меня обратил внимание Карпенко, а внимание Карпенко нужно было, чтобы получить его адрес, а адрес нужен был, чтобы Карпенко помог вытащить из задницы тебя и Жито.

Было непонятно только, почему приятели Сонина оказались такими раздолбаями, а, впрочем, если бы Сонин не обиделся на них и не отвалил с Садовой на Загородный, то и он оказался бы втянут в эту разборку с патрулём и всё равно бы они примчались к Карпенко. Хотя, если бы Сонин остался в «Севере», то они все вместе могли бы выйти из ресторана несколько раньше или несколько позже и не встретились бы с патрулём. И что же, тогда весь Сонинский недосып был бы напрасен… Получалось, что нет жёсткой детерминированности, а есть веер возможностей и необходимость реализуется случайным образом. То-есть, всё-таки кости, а не шахматы, или вернее, и шахматы и кости…

Додумать эту глубокую, заслуживающую серьёзного обсуждения не в машине левака, а за столом с двумя, нет лучше с тремя бутылками портвейна «777» мысль, Сонин не успел, так как малость прибалдевший от философического бреда Сонина водитель тормознул у длинной белой пятиэтажки, на первом этаже которой жил полковник Карпенко. У него была отдельная трёхкомнатная квартира, зримое свидетельство того, что зори коммунизма уже сдвинулись с горизонта и становятся повседневной частью обихода, то есть, буквально на глазах поколения осуществлялся кантовский переход, «вещь в себе становилась вещью для нас». Сонин выскочил из машины, вытащил из кармана уцелевшую в ресторанном загуле трёшку, протянул водителю. Машина сорвалась с места и через секунду растворилась в грязно-сером сумраке, подсвеченном тусклым мертвенным светом уличных фонарей.

В то давнее время подъезды ещё не запирались на кодовые замки, Сонин взбежал по ступенькам и, зажмурившись, как перед первым парашютным прыжком, позвонил. Он, конечно, был тогда ещё очень наивен, но, может быть, благодаря этой наивности, сохранил детскость восприятия, благодаря которой события и людей воспринимал не анализируя, целостно, на уровне: нравится, не нравится, хороший, плохой, а почему нравится, почему хороший - объяснить не мог, вернее, если бы его попросили, он сумел бы предложить десяток равно вероятных или равно невероятных объяснений.

Карпенко открыл дверь почти мгновенно, как будто он ждал их приезда. Правда, был он не в привычной форме, а в тёмно-голубом спортивном костюме и выглядел совсем по-домашнему.

- Проходите, - шёпотом сказал он, окинув приехавших цепким взглядом. - И не шумите, а то мои только уснули, внучка простыла, куксилась, еле-еле удалось уложить. Шинели повесьте сюда, - он открыл дверцу встроенного шкафа в коридоре, с сомнением посмотрел на сапоги, но, когда Сонин ухватился за задник сапога, придержал его за локоть и подтолкнул на кухню.

Выслушав сбивчивый рассказ приятелей, он заметно помрачнел, вышел в соседнюю комнату, сделал несколько телефонных звонков. Вернулся уже полностью одетым.

- Так, - сказал он, глядя на Сонина, - вы, товарищ слушатель, ни в чём таком не участвовали и этих безобразий не нарушали. Так что возвращайтесь в общежитие, и чтобы я вас больше не видел и не слышал.

И, уже открывая Сонину двери, добавил, - У тебя, сынок, своих щей не расхлебать, а ты в чужую миску полез. Скромнее надо быть, скромнее…, - и, резко сменив тон, отчеканил, - Военнослужащий должен быть бдительным. Почему? - его тяжёлый взгляд буравил переносицу Сонина.

- Потому что враг не дремлет, - заученно ответил Сонин.

- Вот именно! Идите…, иди уже, всё утрясётся, - перед Сониным вновь стоял не образцовый служака полковник Карпенко, а усталый папа Карп с грустными печальными глазами на постаревшем лице.

Заседание парткома Академии, состоявшееся утром следующего дня, было бурным, и скорее всего исключили бы Сонина и Чудакова из комсомола, а потом и из Академии, если бы не страстная речь в их защиту, произнесенная Сергеевым.

- Кого мы собираемся исключать, - спросил он собравшихся, - хулиганов? Заразу? И вы верите в это? Да это всего лишь мальчишки и при этом лучшие изо всех. Чему мы их учим всё время? Фронтовому братству, «сам погибай, а товарища выручай», помните или уже забыли? Ну, перегнули палку, но это ведь от молодости, от жажды справедливости…

В общем, получалось, что награждать надо было героев этой разборки, а не наказывать, а так как Ленинградский обком отступать не хотел и требовал крови, то дело докатилось до ЦК и, в конце концов, было принято компромиссное решение: командованию Академии наказать виновных своими силами.

В результате Сонин и Чудаков получили по десять суток гауптвахты,

На известную своей строгостью и образцовым порядком Ленинградскую гауптвахту на Садовой улице они попали 10 апреля 1961 года, а 12 апреля Сонин драил окна в офицерском туалете, там и услышал торжественный голос диктора:

- Советский человек в космосе...

Телевизора в камере не было, и Сонин так и не увидел всенародного ликования и, тем более, не смог в нём участвовать лично. А уже перед самым концом отсидки, Сонин случайно пересёкся с одним из офицеров своего факультета, назначенным начальником патруля, и узнал, что неизвестных хулиганов, напавших на патруль у ресторана «Север» напротив гауптвахты, найти не удалось, скорее всего это были заезжие дембеля, хорошо хоть сотрудниками КГБ неподалёку, на площади Искусств, у кинотеатра «Родина», был обнаружен пистолет и, скорее всего, дело будет закрыто.

А Житов и Лукин попали на лечение в клинику С., один в связи с острой ажитированной депрессией после черепно-мозговой травмы, а другой вроде бы с невротическим состоянием.

- Перегудели цуцынята, - сочувственно обронил офицер, - молодые ещё, нормы не знают, и вообще, кто же понижает градус? - и, заметив недоуменный взгляд Сонина, добавил, - говорил я Луке, хоть ты и спортсмен, а пиво после коньяка пить нельзя, глючить будет.

С гауптвахты Сонин и Чудаков вышли ровно через десять дней и успели на смотр строя и песни, проходивший 22 апреля в день рождения Ленина.

«… а к коммунизму на пути...» - торжественно исполнял марш коммунистических бригад сводный батальон факультета подготовки авиационных и космических врачей.

"Наша улица” №257 (4) апрель 2021

Охраняется законом РФ об авторском праве