Ефим Гаммер “Амдерма - лежбище моржей" роман ассоциаций

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.

Ефим Гаммер

АМДЕРМА - ЛЕЖБИЩЕ МОРЖЕЙ

роман ассоциаций

Ефим Гаммер

©Yefim Gammer, 2021

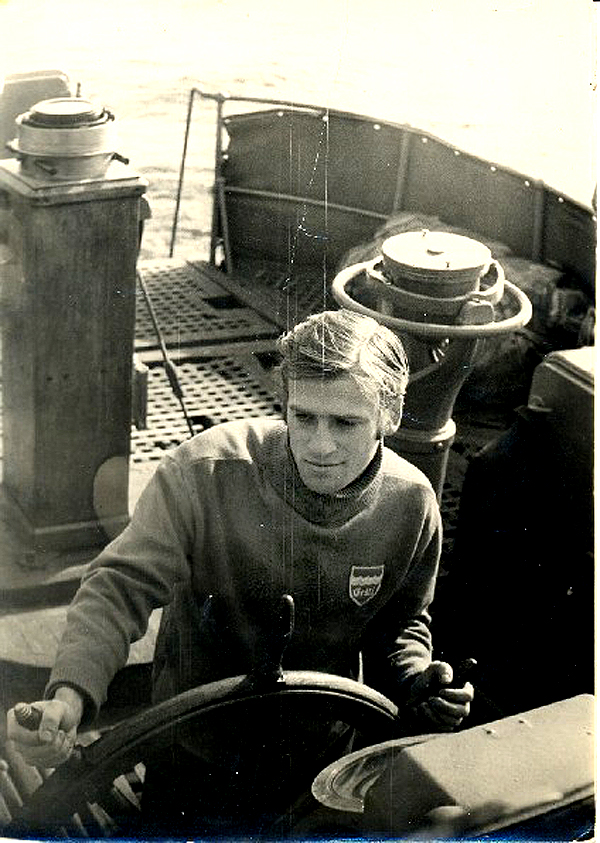

Ефим Гаммер во времена описываемых в романе событий.

Штатные и внештатные сотрудники газеты «Латвийский моряк» — 1971 год.

Слева направо: Симон Мурниек, Людмила Нукневич, Ефим Гаммер, перед ним в первом ряду Григорий Илугдин, Клариса Перельмутер, Григорий Гросман.

XXI век. Ассоциация первая:

ТАКАЯ ОНА, ЦЕНЗУРА.

К весне 1970 года была выдана первая сотня виз рижским евреям, выезжающим в Израиль на постоянное место жительства. Желающих поменять одно ПМЖ на другое оказалось намного больше. Они устремились в ОВИР, который в Риге тоже время от времени менял одно ПМЖ на другое. Но там их не хотели видеть. Они стали писать письма в Кремль с требованием - «отпусти народ мой!». Но там их не хотели читать.

Брожение чувств требовало какого-то выхода.

Иначе… А что иначе?

Застойное время. Застойные нравы. Застойный эзопов язык.

Тогда-то, ради забавы, я и написал:

«Мы устроим демонстрацию

за свободу менструации».

И предложил эти стишки редакции. Не напечатали.

Редактор газеты «Латвийский моряк» Яков Семенович Мотель сказал мне: «Свободы для этого дела, действительно, нет. Демонстрации, как и запланировано - 1 мая. А что до твоего произведения, то - оглядись - красные флаги уже сегодня вывешивают».

На дворе стоял апрель 1970 года. И страна отмечала столетие со дня рождения Ленина, Владимира Ильича.

Этому столетию и посвятил свое стихотворение Виктор Пузырь, инженер Латвийского морского пароходства и внештатный автор нашей газеты.

Привожу его без купюр:

«Кто мог подумать век назад,

что в колыбельной лени

шлепком кормилицы под зад

на жизнь благославлен был Ленин».

Это стихотворение тоже не напечатали.

Такая она была, советская цензура. Некуда податься талантливым людям. Разве что в пивную. А у меня намечалась ходка в Арктику. На латвийском танкере «Юрмала». От географически доступного, как Полярная звезда, Мурманска до абсолютно неведомой Амдермы. И я не предполагал, что мой репортаж выкатится на газетную полосу лишь в сокращенном варианте, а в полном - книжном - объеме его нигде не напечатают. Помнится, я решил для себя тогда: ну что ж, хозяева нашей жизни, не вечно вам праздновать на моей улице! Пусть сегодня ваша взяла. Доживем до понедельника. Припрячу пока что машинопись в загашник, а потом, когда обрету «литературный вес» пуда в полтора, подкину ее, наподобие «Рукописи, найденной в Сарагосе», какому-нибудь свободному от предрассудков изданию. В этом случае никакая цензура и не прицепится. К тому же рукопись спустя тьму советских лет может быть найдена вовсе не в Сарагосе, а, допустим, в древнем Иерусалиме, где цензура - экзотическое, но вовсе не допотопное животное - практически не водится.

Правда, добавлю из времен нынешних, и мы тогда еще не водились на библейских пастбищах. Но очень надеялись, что погодные условия изменятся: к первой тысяче виз, выданных в 1970 году отъезжающим в Израиль «евреям молчанья», то бишь нашим соотечественникам, прибавится вторая, дай Бог, третья, и мы пощиплем еще травку на кисельных берегах, омываемых молочными реками.

Так и вышло.

Написал я свою, далеко не первую прозу, как обычно, «в стол», а обнаружил рукопись чуть ли не сорок лет спустя в потайном кармане чемодана, с которым некогда выбирался из Риги, через Брестскую таможню, на Землю Обетованную.

Что ж, раскроем пожелтевшую папку с бумагами. Интересно, хотя уже вряд ли актуально. Впрочем, мечтали ведь о «нетленке». Мечтали, мечтали, вот сроки и подошли «для проверки на вшивость».

Почитаем, окунемся во времена минувшие, сегодняшними ассоциациями обрастем. А понадобится, изменим некоторые фамилии и – в тираж.

Сам себе автор, сам себе цензор, сам себе издатель.

И сам себе читатель.

Хорошо! Но бывает лучше.

1.

Амдерма… Амдерма… Что за городок такой расчудесный? Для тех, кто, собираясь в Израиль, подпольно изучает иврит, в его названии таится приманка для лингвистического ума. Явственно чувствуется: оно ветхозаветных корней, в особенности при разделении на слоги. Отсюда и мысль богатая: Амдерма заложена древними евреями, теми, кто исчез со страниц Библии после Вавилонского пленения. А сколько их было? О-го-го! Сотни тысяч, по доисторической переписи населения.

И впрямь, десять пропавших колен Израилевых – не шутка. Не на летающих тарелках ведь их утащили на небо - к лучшей жизни. Расселились где-то по матушке-Земле. Живут и размножаются, плодят себе подобных. На разных участках суши и моря. Тут и вопрос наклевывается: почему бы им на заре цивилизации, тем более, что она называется иудео-христианской, не вырулить к Северному сиянию? Согласитесь, мастерить себе подобных гораздо вольготнее здесь. За Полярным кругом ночь долгая, протяженностью в полгода ночь, что способствует столь полезному и приятному занятию.

Не верится в эти догадки? Не наукообразны? А все же попробуем открыть рот, и по складам, по складам, как по кочкам: «Ам – дер – ма». Теперь - давай не ленись! - переквалифицируйся в полиглоты. Напрягаем мозги и принимаемся за язык Соломона мудрого.

«Ам» в переводе на русский - «народ». Конечное «ма» при расшифровке с иврита дает извечное - «что?» «Дер»? На идише подчеркивает принадлежность к чему-то. Это четко прослеживается в прозвищах и кличках местечковых евреев. «Авремеле дер математик» (Математик Авремеле), «Ошер дер глезер» (Стелокльщик Ошер), «Шмуел дер гелэр» (Рыжий Шмуел).

В конечном итоге у нас вырисовывается, что иврит в тесном контакте с разговорным бабушкиным идишем демонстрирует нам, что «Ам - дер - ма» при умелом подходе к этимологии слова представляет собой… Что? Правильно: «Народ – загадка». Либо – «Что за народ?»

Доходит? Не на все сто? Принимаю возражения. Но попутно приняв и недостающие сто грамм на посошок, допускаю, что все было бы намного проще, кабы вместо «Амдерма» на путевом знаке – визитке города – читалось: «Амдерман». Тогда автоматически устранялись бы наши домыслы, а взамен набегало на скоростях: «Шнейдерман, Цедерман, Гиндербург, Зандерберг и примкнувший к ним Рабинович». В такой благоприятной ситуации, признаю, только слепому не различить, что катишь в родные Палестины. В особенности, если еще раз вспомнить об иврите и прочитать название города справа налево, и опять по слогам.

Ам-дер-ма в этом случае преобразуется в Ам-ред-ма.

«Ам», как мы уже договорились, «народ». «Ред» - повелительная форма ивритского глагола. За сим он и глаголит по-русски – «сойди, спустись!». На иврите назойливым людям – «нудникам», доставалам по-русски, обычно так и говорят: «Ред ми мейни» - «Сойди с меня!», либо - «Спустись с меня!». Последний слог – перевернутый первый. Ивритское «ма», оно же русское «что». На месте слова «народ» в перевернутом его состоянии находим снова загадку в виде пресловутого – «что». Ну, а где же разгадка? Не в перестановке ли слов? Переставим и у нас получится: «народ, что спустился». И тут набегает внезапная ясность. Тех, кто покидает Святую землю, так и называют – «йордим ми Исраэль» - «спустившиеся с Израиля». Неужели, действительно, наши предки из какого-то потерянного колена Израйлева добрались до Карского моря? Могло такое быть? Вполне возможно. Остается только найти доказательства. А где их искать? Разумеется, не на рижском взморье. За полярным кругом? Что ж, не велика беда: за разгадками ходили и далече. Пржевальский в Центральную Азию, Арсеньев в Уссурийский край, Миклухо-Маклай в Новую Гвинею.

Кинемся и мы в путешествие. Все же двигать не на своих двоих, а культурненько, с удобствами, – на «тушке» по воздуху да на танкере по воде.

Но прежде, чем вязать морские узлы до Амдермы, следует запастись билетами на воздушный лайнер и махнуть в Мурманск, где на рейде, в ожидании сменного экипажа, стоит танкер «Юрмала». Но еще раньше предстоит наведаться в библиотеку, чтобы кое-что полезное о граде арктическом выведать.

Я позвонил своей надежной до потери пульса Галке Волошиной и попросил ее смотаться в библиотеку и выкопать там какие-либо сведения об Амдерме.

- Лично мне некогда, - пояснил я. - Мне командировку оформлять.

- А командировочные – «до» или «после»?

- Уже! И винчик купил – «сухарик» по кличке «Каберне».

- Тогда бегу.

- Сначала в библиотеку, Галка!

- Туда и бегу.

- До вечера…

«Самая читающая в мире страна», как выяснилось, штудировала в юбилейном году не только Ленина. Она озаботилась и моими потребностями. И пусть не к путеводителям вывела, но кое-какую информацию подкинула.

Надежная Галка Волошина нашла в студенческом загашнике томик Евгения Евтушенко. И доставила ко мне домой – ул. Янки Купалы, 5.

- В одном из его туристических стихов, - сказала, - упоминается Амдерма.

- В каком?

- А вот в том, где наш автор клюкал тройной одеколон. Читаем?

- Читаем!

И прочли. Вслух. На два голоса.

«Мы сто белух уже забили,

Цивилизацию забыли,

Махрою легкие сожгли…

Но, порт завидев, грудь навыкат,

Друг другу начали мы «выкать»,

И с благородной целью выпить

Со шхуны в Амдерме сошли…»

- Подумаешь, невидаль, - промямлил я, когда поэтическая речь вывела к популярному у алкашей аптечному напитку. - Тройной одеколон и в Риге можно лакать. Лакать и стихами пробавляться от избытка алкогольных градусов.

Признаюсь, я не удержался и тут же продемонстрировал собственное сочинение:

«И я там был,

Мед-пиво пил,

И по усам текло,

И по зубам попало…»

- Ты написал?

- Вот именно, причем, в пятнадцатилетнем возрасте, под воздействием русских сказок.

Мое ревнивое замечание вполне объяснимо. Кому из поэтов эпохи развитого социализма хотелось, чтобы на подушке, рядом с изголовьем любимой девушки «красовался» вместо него Евтушенко?

Мне этого не хотелось.

И мы забыли об Евтушенко, Амдерме, Баренцевом море и северном сиянии.

Нам и без всего этого было хорошо.

2.

Чем плохи советские телефоны?

Тем, что звонят в неурочное время.

А несоветские?

У них та же беда. Но они – импортные. Их звонки устроены таким образом, что в них слышится нечто многообещающее: приглашение на выставку, на просмотр заграничного фильма, на презентацию - с попутным выпивоном в баре-ресторане.

Мой телефон был советский, но звонок в него был вмонтирован импортный.

Мне и «послышалось». Но приглашения не последовало. Звонил Ливик Генделист, по уважительным официальным бумагам - Лив Альбертович, судовой кок и «лично мой» внештатный корреспондент, с которым предстояло лететь в Мурманск, где на рейде стоял танкер «Юрмала».

Назван парень был с претензией на родство с древними ливами.

Для справки: "Земля ливов" - Ливо́ния (лат. Livonia, нем. Livland ) - это часть восточной Прибалтики. Захвачена немецкими рыцарями-крестоносцами. Окрещена ими же по аналогии с одним из живущих на территории Латвии и Эстонии, с тринадцатого по пятнадцатый век, финно-угорским племенем.

В конце сороковых – начале пятидесятых годов, может быть, в знак «тихого» протеста против очередной потери независимости, название племени перекочевало в метрику новорожденных прибалтов, превратилось в собственное имя – Лив. Являлось оно и довольно редкой фамилией, тщательно оберегаемой и переходящей из поколения в поколение без изменений или прибавки латышского суффикса – «ис». К слову, один из фотокоров нашей редакции, Гунар, и носил такую достопримечательную фамилию – Ливен.

Но вернемся к телефонному звонку.

- У меня для тебя есть информация – пальчики оближешь, - сказал мой приятель, внештатный корреспондент и судовой кок по совместительству.

Ливик Генделист всегда говорил на «журналистском уровне». И всегда, при встрече либо по телефону, стремился «пробиться» на страницы легендарного «Латвийского моряка». Он обладал редким даром «засветиться» там, где меньше всего его ожидали увидеть.

- Когда я в 1969-ом был в Каннах на внеконкурсном показе «Андрея Рублева», - говорил Ливик с выраженьем на лице, - мы так быстро разгрузились, что даже не успели посмотреть картину. И очень об этом потом сожалели. Пришлепали домой, а дома, оказывается, она еще на экран не вышла.

- Почему же, Ливик? – возражал я. – Это на широкий экран она не вышла. А тишком ее показывали во Дворце культуры завода ВЭФ и у нас в Интерклубе.

- Оки-доки, «показывали»! Но для кого? Для избранных?

- Для оповещенных…

- Смотрел?

- Оба раза.

- Кинчик стоит того?

- Стоит.

- А нам его покажут?

- Когда у тебя следующая ходка в Канны?

- Месяца через два…

- Вот как раз и поспеешь к началу сеанса. Там…

- Спасибочки – раз-цвай-драй! Может быть, ты мне и валюты на просмотр кинчика подсыплешь?

- Держи карман шире!

Больше всего в жизни Ливик любил сочинять стихи, особенно под гитару, чтобы быть похожим на Пушкина и заодно не отстать от Высоцкого. Аккорд – слово за слово – строчка. Скоропись воодушевляла его и благотворно влияла на зрение, когда он смотрелся в зеркало и видел там Александра Сергеевича. С ним, несмотря на явную блондинистость, был схож по комплекции и волнистой шевелюре, да и в росточке не отстал от классика - куда уже меньше? - 158 сантиметров. При удобном случае он мог заметить: «Я поэт и бард с двойной композиторской фамилией». На самом деле, его фамилия была никакая не двойная, ординарная латышская фамилия немецко-еврейского корня - Генделис. Однако плодовитый на выдумки Ливик припарковал к хитрому лисьему окончанию буковку «т», и приобрел превосходный фирменный знак - Генделист, с которым хоть в Союз композиторов вступай. Но вместо музыкального училища он поступил в ШМО – школу мореходного обучения, освоил специальность моториста и вышел в море. Правда, в море предпочел машинному маслу – сливочное, и переквалифицировался в повара.

«Я кок – инди-виду-алист! Оки-доки! - говорил он о себе. - Мое призвание – персональные блюда. Такие, что пальчики оближешь!»

Готовить надо было на всех, и в большом количестве. Так что поварские таланты не очень-то раскрывались, и приходилось больше полагаться на журналистское перо, чем на поварешку, чтобы прославиться в экипаже. Вот и сейчас, прослышав о совместном полете в Мурманск и рейде в Амдерму, Ливик Генделист решил порадовать меня по телефону наброском забойного репортажа, импровизацией в стиле путевого дневника.

- Так и пишем, прямо на первую полосу: «От нашего специального корреспондента».

- Что пишем, Ливик?

- Самолет стремительно разбежался по взлетной полосе и, подогнув по-птичьи тонкие ноги, на авиационном языке – «шасси», поднялся в бескрайний небесный океан. «Оки-доки!» - сказал командир воздушного лайнера и взял штурвал на себя.

- Стоп! Стоп, Ливик! – занервничал я, видя, что Галка грозит мне из-под одеяла кулаком. – Не торопись взлетать. И не заставляй командира лайнера говорить твоими словами. Я тут босыми ногами стою на полу.

- Надень тапочки.

- Тапочки в другой раз.

- Подожди, подожди. Тут у меня и географическая сноска есть.

- Лучше узнай, что означает слово «Амдерма».

- За нами не заржавеет. Распознаем. А пока послушай, что я надыбил из истории Амдермы. Можно дать подверсткой к репортажу, послушай! «Амдерма основана в 1933 году. Представляет собой поселок городского типа, возникший в ту пору, когда началось строительство рудника по добыче плавикового шпата. Поселок расположен на побережье Карского моря - северная граница Полярного Урала, у хребта Пай-Хой. До Воркуты по прямой - 350 километров, до Нарьян-Мара - 490, до Архангельска – 1260, если шлепать морским путем. По воздуху короче – 1070».

- А на оленях?

- Не понял.

- На оленях – ближе. Так, кажется, в песне.

- Я не знаю, как в песне. Я ее еще не сочинил. Напоминаю: сейчас я не бард, а корреспондент. Надо песню: закажи – сделаем!

- Все?

- Напечатаешь?

- Если все, напечатаю.

- Тогда – пока все! Родится ненароком песня – сообщу тут же, где бы ты ни находился. Оки-доки! И семь футов под килем!

Трубка дала отбой. И я, имея доброе морское напутствие, поспешил, форштевнем вперед, под теплое одеяло.

3.

Из-под теплого одеяла, понятно, человека никуда не выманишь, особенно, ближе к ночи. Разве что - за не менее теплым, чем одеяло, пальто. Мне пылить в Мурманск, а верхняя одежка - всего лишь названье на рыбьем меху. Мой демисезонный плащ, вполне подходящий для дождливой Прибалтики, тотчас при упоминании о Заполярье, смущенно «затерялся» в платяном шкафу.

Какая погода в морозном краю, я не знал. Но мне было ведомо: обезопасить себя от температурных сюрпризов необходимо. Отсюда и потребность в пальто. Но не с вешалки же его снимать, если его там нет. А с кого? Разумеется, с брата моего Бори. Он хоть и моложе меня на четыре года, но по росту и объему соцнакоплений превзошел на несколько выигрышных сантиметров. Поэтому его пальто годилось и мне. А в Мурманске оно будет гораздо полезнее для организма, чем в Риге, где ходить можно и без него.

Шаг – направо, шаг – налево, топ-топ-топ, и я уже на набережной Даугавы, в прогреваемом алкогольными градусами Интерклубе моряков загранплавания.

Слово – туда, слово – сюда, бля-бля-бля, и «гардеробный» номерок на серое в клетку пальто перекочевало ко мне в карман.

Дальше - «джем-сейшн» - импровизационный джаз-концерт американских моряков вкупе с нашими «подпольными» звездами свинга.

Среди рижан – звездой первой величины в ту пору как раз и был мой брат Боря Гаммер, на газетном сленге «кудесник саксофона». Его ансамбль «Комбо» гремел в Риге, и каждый исполнитель слыл истинным виртуозом. Это Майрум Аронес, муж моей сестры Сильвы, – бас гитара, Юра Смирнов – фоно, Владимир Банных – контрабас, Валерий Гарфункель – труба, Владимир Болдырев - ударные, певец – Анатолий Могилевский.

В Интерклубе, сбоку от зала, где куролесил «джем-сейшн», в двух небольших комнатах располагалась редакция «Латвийского моряка». Здесь, если позволительно так сказать, «активно дневали и ночевали наши плодовитые первые перья». Кто - за пишущей машинкой, кто - за столом для пинг-понга, а кто - и за стойкой в баре.

Время, назад! Имена – на поверку!

Редактор газеты Яков Мотель, его заместитель Эдуард Лапидус. Дальше - старейшина журналистского цеха Юпитер Езусенко, выпускница сценарного отделения ВГИКа Людмила Нукневич и ее неразлучная подруга, знаток английского языка Кларисса Перельмутер, литсотруднки Ефим Гаммер, Кармелла Медалье, Сергей Ясон, Светлана Расолько, фотокоры Гунар Ливен, Григорий Илугдин, художник Виктор Лурин, машинистка Лариса Молчадская. И примкнувший к ним Ливик Генделист, помнивший, что сорок процентов газетных материалов должны быть – авторские, а шестьдесят – внештатных корреспондетов, значит, и ему открыта дорога к печатному станку.

Ливик - надо же такому случиться! - прослышав о «джем-сейшне», приволокся в Интерклуб вместе с неразлучницей-гитарой и экстренно сочиненной, будто бы по уговору со мной, песней «блюзового характера». Но эта песня, рожденная вдали от Нью-Орлеана вряд ли сошлась бы «характером» со своей американской соперницей. Ведь мы только «в области балета впереди планеты всей». С вокалом похуже. Вот и пришлось, во имя спокойствия, чтобы не дошло до выяснения творческих отношений, затолкать подвыпившего для храбрости Ливика в редакционный кабинет, взять в буфете пару пива и пояснить:

- Когда на сцене дядя Сэм, то в первых рядах слухачи-стукачи. Из подотряда искусствоведов в штатском. Повремени со своей музыкой. Янки-дудл схиляют, тогда и солируй

- А я сейчас хочу. У меня – с пылу, с жару. Душа горит!

- Охладись пивком. И заводи пластинку. Но втихую, чтобы джазмены не услышали. А то выгонят.

- Что за фигня? Я телепатическое пение еще не освоил, – почти обиделся Ливик, но желание продемонстрировать изделие собственного голоса пересилило. Хлебнул из горлышка, плюнул на огорчение и театрально вывел:

- Оки-доки! Музыка Генделя и Листа, слова телефонные, твои, но в моей термитной обработке, исполнение тоже мое. Исполнять?

- Только вполголоса.

- Раз-цвай-драй! - Ливик мягко провел пальцами по струнам, призывая к вниманию. И налег на речитатив, не мешая фирмачам за стенкой:

«Самолетом – далеко,

на оленях – ближе.

В санях дышится легко,

тем, кто дышит.

Мне не нужен паровоз

и купе-плацкарта.

Еду-еду сквозь мороз

в май-июнь из марта.

Еду-еду за Урал

я к такому месту,

где Хор-Хай мне обещал

подарить невесту.

Еду, молод, утром - днем,

И в ночных потемках.

А доеду стариком

До любимой тетки».

- Ваше слово, товарищ Маузер? - выдал вопросительную интонацию Ливик Генделист.

- Текст одобряем, - произнес я с характерным для Отца народов акцентом.

- На первую полосу?

- Э, нет! - переключился я на картавость, подражая знаменитому Щукину из фильма «Ленин в Октябре». - Архисложно давать на первую полосу вашу рифмованную галиматью, голубчик. Буржуазия не поймет, а народ не простит, скажет: верхи не могут, а низы не хотят. Вот если прибавить про соцобязательства, взятые к столетию Ильича, тогда и обернется ваш текст необходимой для передовой «газетной» правдой.

- Товарищ Маузер, а нельзя ли по существу, без «газетной» правды?

- Можно. «Правды» нет, «Труд» стоит две копейки, - подкинул я обиходную шутку. - «Советскую Россию» продали, остался «Латвийский моряк», да и он у нас сегодня для гостей редакции бесплатно.

Я протянул Ливику номер газеты с плакатным Лениным и стихами, посвященными его столетию:

«Мы с Ильичом –

К плечу плечо –

Идем,

Весне внимая.

Горят знамена

Кумачом

Зари

И Первомая».

Ливик пробежал глазами по рифмованным строчкам:

- Оки-доки! «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Стихи того стоят – бесплатно. А музыка? Моя… Ты ведь слушал… сейчас. Можно ее продать? Ну, в РЭО, Раймонду Паулсу – на эстраду?

- Раймонд чужое не покупает. А музыка твоя, как обычно, в цене, - вернулся я к напускной иронии. - Однако Гендель в тебе звучит более выразительно, чем Лист. А вообще-то ты - Гендель-Лис, хитрый Лис, Ливик! Ты ведь не на «джем-сейшн» прихилял. Нужны тебе, гордому ливонцу, эти янки-дудл, с их джазом и местными слухачами из органов, как же! Тебе первая полоса нужна.

- Для песни сойдет и четвертая.

- Для песни и «подвал» газетный сойдет. Но я им не заведую. Потому и далеко до «подвала».

- На оленях, понимаю, ближе. Тогда я двину в зал, к братану твоему… Исполню…

- Больше налегай на Генделя. Но не забудь, от тебя еще требуется срочное распознание слова «Амдерма».

- Распознаем.

- Хорошо, тогда подкинь мне свой рукотворный текст. Я сейчас отшлепаю его на машинке. И оставлю Якову Семеновичу Мотелю – на прочтение. Авось и ему покажется с утра, что на оленях ближе.

- Ему не покажется, - пробурчал Ливик Генделист. - У него с утра похмелюги не бывает.

- Согласен, снегом он только на войне закусывал. Но я тут сделаю пометку, что этот стишок просится для колорита в подверстку к моим арктическим репортажам, которые буду гнать по рации с судна. Глядишь, и посоавторствуем.

- Пока что мы с тобой соавторствуем лишь по части выпивки, тебе половина и мне половина. - Ливик опорожнил бутылку и упрятал ее в нижний ящик стола. - Двенадцать копеек на черный день.

- Ничего ты, Ливик, не понимаешь.

- А что?

- Этот стишок Мотель, по всей видимости, как раз и напечатает. Есть в нем такой момент, о каком ты и не догадываешься.

- Оки-доки! Получается, я сам не знаю, что сочинил.

- А если знаешь, то объясни, откуда у тебя взялся «Хор-Хай»?

- Да из книжки об Амдерме! Написано - находится она на восточных склонах хребта Пай-Хой. А самое древнее поселение там - Хор-Хай. Заложено в таком допотопном году от сотворения мира, что не упомнишь.

- Ливик! Кем заложено?

- Кем надо, теми и заложено. Что я тебе – комсомолец на допросе? Пристал!

- А ты хоть усек, что значит «Хор-Хай»?

- «Хор» и по-русски – хор.

- На древнееврейском – дыра. «Хай» - живая. Получается, поселок твой называется – Живая дыра. Звучит очень симптоматично, если подумать о приросте народонаселения.

- Раз-цвай-драй! Язык – того… под запретом. Откуда свинтил информ-бля-шку?

- От Файвиша Львович Аронеса. Это отец Майрума, мужа моей сестры Сильвы.

- Бас-гитариста?

- Да... Папа его был знаменитый еврейский актер. Играл в Харькове, Минске, Биробиджане, снимался в фильме «Граница», переводил Маршака на идиш, писал книги. Пока не посадили. Когда? В конце сороковых. После убийства Михоэлса. Сейчас пенсионер. От него и набрался словечек разных. Все-таки язык, на котором Соломон Мудрый говорил.

- А не боишься разоблачаться?

- Перед тобой – нет. Ты же сам запретный язык закамуфлировал под родную мову. Стихи на нем слагаешь, как наш классик царь Давид – псалмопевец.

- Положим, не на нем. А что? Думаешь, Мотель клюнет на «Хор-хай» и напечатает?

- Еврей! Когда распознал, что среди 26 бакинских комиссаров чуть ли не треть евреи, тут же, под какой-то юбилей - кажется, пятьдесят лет с расстрела - дал о них разворот. С фотографиями, фамилиями, и с неблагозвучными именами-отчествами. Перепечатал из «Моряка Каспия». И твой «Хор-хай», помяни мое слово, даст. В подверстку к моему репортажу. Как образец местного фольклора.

- Но с моими позывными!

- Не обидит твою фамилию, Ливик. А потом будет у меня выпытывать: еврей ли ты скрытый.

- Я не еврей. Во всяком случае, по паспорту.

- Так я Мотелю и скажу: по паспорту Ливик Генделист не еврей.

- А что? Это важно?

- В каком-то смысле – да. Увереннее себя будет чувствовать, подписывая газету с твоими стихами в печать.

- Оки-доки! Тогда у меня для него есть еще один сюрприз. По второй твоей специальности, боксерской. Не 26 бакинских комиссаров, но все же... Мотель твой обязательно клюнет и пальчики оближет. Материал на первую полосу!

- Не темни.

- Какая темень, когда сплошные звезды заграничного бокса? И все евреи!

- Ты уже и боксер?

- Наполовину. Практику у тебя проходил…

- Пару тренировок и один синяк не в счет…

- Полно тебе! Лучше слушай. Когда я был в последний раз у дедушки на Шкюню, 17, в Старой Риге, то выпросил у него книжку тридцатых годов о профессиональном боксе в Англии и Америке. Там тьма тьмущая евреев. От мухачей до тяжей. Имена знаменитые, а поди ж ты, кто знал, какой они национальности. Так что оказывается, ты у нас не единственный чемпион из евреев…

- Книжка с собой?

Ливик вытащил из-за пазухи конверт, а из него тоненькую брошюрку без обложки. По ее виду и не поймешь, в какой стране опубликована.

- Держи и приобщайся к памяти предков. Издано здесь, на ходовом для тебя языке – русском, еще в буржуазной Латвии. А я пошел давать гастроль.

Прихватив гитару, он двинулся из редакционного кабинета.

Я добрал со дна бутылки пиво и прислушался: в концертном зале уже не захлебывался мелодией саксофон, не стонала под сурдинку труба, не сотрясали воздух барабаны. «Фирмачи», видимо, ушли, а с ними ускользнули и топтуны-искусствоведы, остались свои ребята-выпивохи. Они и без ориентации на «блюзовый характер» поймут песни Ливика и оценят. Поймут, оценят, а потом, добавив по сто-двести, подхватят на два-три-четыре-пять голосов. И пойдут сами распевать: «самолетом далеко, на оленях ближе»...

XXI век. Ассоциация вторая:

ЕВРЕЙСКИЙ БОКС С АНГЛО-РУССКИМ АКЦЕНТОМ

Мало кто знает, что евреи были среди зачинателей бокса. Понятно, всем известно, что бокс родился на берегах туманного Альбиона в 1719 году, когда местный силач, борец и фехтовальщик Джеймс Фигг был признан лучшим кулачным бойцом Англии. Он вызывал на поединок соперников и жестоко поколачивал их. Некоторых, зарвавшихся хвастунов – завсегдатаев паба, местная - алкогольного наполнения - общественность направляла к нему, так сказать, на перевоспитание. Наверное, тогда и появилось выражение: «послать на фиг!».

С незапамятных времен бокс стал называться «джентельменским видом спорта». Но далеко не джентельмены зачастую колошматили друг друга, чтобы добыть средства на пропитание семьи.

Одним из самых знаменитых английских чемпионов 18 века слыл Даниэль Мендоса. Он родился в лондонском Ист-Энде 5 июля 1764 года в небогатой еврейской семье. У его родителей насчитывалось 11 детей, и каждый получил достойное образование. В том числе и Даниэль, который настолько освоил грамоту, что впоследствии, став прославленным боксером, написал несколько книг, в том числе и мемуары. По ним можно судить, что он, как и положено приличному мальчику Ист-Энда, ходил в еврейскую школу, изучал английский и иврит, математику, другие предметы. И довольно часто, как не положено приличному мальчику, дрался на улицах, пуская кровь из носу мелким антисемитам и прочим обидчикам маленьких. Его заприметил кумир детворы – известный боксер Ричард Хамфрис, и взял над ним шефство. Уже через неделю никому не ведомый шестнадцатилетний подросток бился с профессионалом и, дав во всю охотку ему по зубам, получил свой первый в жизни гонорар. Деньги, как легко догадаться и в нашем 21 веке, никогда не бывали лишними в многодетной еврейской семье. Так что Даниэль Мендоса, притащив домой первую «боксерскую получку», заслужил отцовское позволение на дальнейшее «выбивание денег при помощи кулаков».

Надо признаться, выбивал он их успешно.

На ринге молодой лондонец выступал под именем «Еврей Мендоса». А болельщики-соплеменники негласно называли своего любимца «Свет Израиля», как бы намекая, что он в какой-то мере повторяет героические подвиги царя Давида, который укокошил непобедимого великана Голиафа. И, действительно, его бой против многопудового мясника Мартина напоминал схватку Давида с Голиафом. А проходил он в присутствии принца Уэльского, наследника трона. Выигать при таком свидетеле было не просто престижно, но и необходимо. И не только ради упрочения еврейского самосознания. Финансовый мотив тоже играл не последнюю роль. Денежный приз – это тебе не фунт изюма. Правда, он тоже выдавался в фунтах. Но в каких? С портретами сиятельных особ из королевской фамилии! Согласитесь, 1000 фунтов за бой – это и сегодня не плохо, а в 1785 году подобный куш представлялся просто баснословным. Короче говоря, 21-летний Даниэль, готовящийся к женитьбе, не пожалел себя и, разумеется, противника. «Свет Израиля» лупил здоровенного мясника с таким поэтическим вдохновением, что ему аплодировали все, включая и «самого главного» из присутствующих на матче болельщиков - наследника английского престола принца Уэльского.

Вскоре после этой победы «Еврей Мендоса» стал сильнейшим боксером Англии и открыл собственную школу. Нокаутируя раз за разом титулованных противников, он превратился в кумира детей и взрослых.

«Даниэль Мендоса! Даниель Мендоса!»

Его имя мелькало в стихах, песнях, пьесах и книгах. О нем слагали легенды. Его приветствовали на улицах и в зрительских залах. А этот великий чемпион еврейского происхождения, помимо нанесения черепно-мозговых травм противникам на ринге, писал исключительно полезную для спортсменов книгу «Искусство бокса», выход которой в свет явился подлинной сенсацией. Произошло это в 1789 году. С некоторой самонадеянностью можно утверждать, что с появлением этого первого в мире я бы сказал «учебного пособия для студентов из институтов физкультуры» и родился современный бокс. Недаром ведь последователи Мендосы, знаменитые боксеры той эпохи, называли его «учителем боксеров на научной основе».

Сегодня эта книга, на которой выросло несколько поколений знаменитых кулачных бойцов прошлого, исторический раритет. Редко в какой библиотеке ее увидишь. Но об основных постулатах боксерского учения «Еврея Мендосы – Света Израиля» не трудно догадаться. В особенности мне, прожившему на ринге вот уже пятьдесят лет.

Основные составные бокса – это реакция на удар, комбинационное мышление, контригра.

Все это есть у каждого человека, независимо от национальности. Ну, и у евреев, конечно. Причем, с избытком. В Израиле это видно невооруженным взглядом. Чего нет – так это желаемых материальных вливаний для развития бокса. И посему еврей в Израиле, пусть и является истинным сокровищем для кулачного боя, но кулачный бой, если и дальше придерживаться шутливой формы изложения, не является сокровищем для еврея в Израиле.

В 1980-м, вскоре после репатриации, я убедился в этом воочию.

Тогда, будучи тренером, я выставил одиннадцать своих воспитанников на первенство Иерусалима. Восемь из них сошли с ринга победителями. Затем я мотался по их домам, чтобы вытащить чемпионов на тренировку.

- Тренировка? Зачем? - говорил мне отец одного из них, потомственный продавец-бакалейщик. - И теперь можно вывесить его золотую медаль в лавке. Покупателей прибавится. А в остальном... Бокс – не футбол. За мордобой у нас не платят. И пойми, учитель бокса, завтра – армия. В армии какой спорт? Лечь-встать, лечь-встать, шагом марш! А после армии – путь земной не в чемпионы, а в отцы семейства. Таков круговорот вещей у нас в Израиле...

Все мои доводы о том, что первенство Иерусалима – это всего лишь первая ступенька на пьедестале спортивного почета, разбивались о логику израильской жизни.

В 1985-м, когда в Иерусалимском клубе бокса братьев Люксембург я судил за рингом на соревнованиях юных мастеров кожаной перчатки, один из участников финальной схватки опроверг, к моей радости, эту формулу. Мальчишка лет пятнадцати, которому я дал весомое преимущество в очках за техническое ведение боя, после оглашения победы перескочил через канаты ринга и…

Такого еще не видели в этом спортивном зале. Он бросился ко мне в объятия.

- Учитель! Ты меня узнаешь?

Я его не узнал. Но вспомнил мою команду из Неве-Якова пятилетней давности и подумал: должно быть, этот мальчуган из тех моих воспитанников. Скорее всего, из тех трех, кто тогда проиграл. Только проигрывающие поначалу способны переломить судьбу и побеждать, побеждать.

Бокс – это характер. А отнюдь не развитые мышцы.

Вспомним классические примеры.

Обладатель кубка Баркера, олимпийский чемпион в Токио Валерий Попенченко слыл хлюпиком и был неоднократно бит Лопоухим с Самотеки. Гроссмейстер ринга, двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин тоже пошел в бокс не от природных дарований. Кстати, рельефом а-ля Арнольд Шварценеггер не обзавелся и на пике своей карьеры. А Королев? Шоцикас? Енгибарян? Шатков? Григорьев? Агеев? Баранников? Абрамов?

Фейерверк имен. Каждое – легенда.

И тут дошлый друг детства 106-килограммового Андрея Абрамова, трехкратного чемпиона Европы в тяжелом весе, может ухмыльнуться: автор загнул! Уж кого-кого, а Андрея записывать по малолетству в дохляки, ха-ха! Лично мне бил морду еще в первом классе!

Оставим битые морды. Хотя... может быть... с них и начинается для некоторых мальчишек с развитым чувством человеческого достоинства путь к рингу. У еврейских мальчишек Советского Союза оно родилось сразу же с открытием первых боксерских клубов. «В созданном в 1923 году спортивном обществе «Динамо» была организована секция бокса, вырастившая первых чемпионов Советского Союза, – пишет профессор Константин Градополов. – Владимира Езерова, Якова Брауна, Александра Павлова, Федора Бреста, Александра Гольдштейна». Кто из них евреи? Об этом Константин Градополов в своей книге «Бокс» не упомянул. И понятно: на национальности спортсмена нет особого смысла заострять внимание читателя, если ты и твой читатель – не евреи, и вас никогда не упрекали в том, что вы бежите от «опасных» видов спорта так же, как во время войны с передовой в Ташкент. А так как мы евреи, и нас упрекали, то я позволю себе составить таблицу первых чемпионов Советского Союза по боксу. Будет о чем поразмыслить нашим соплеменникам, увлекающимся на досуге игрой «Кто? Где? Когда?»

1926 год. Первый чемпионат СССР по боксу.

Имена обладателей золотой медали.

Наилегчайший вес - Владимир Руктешель.

Легчайший вес - Федор Брест.

Полулегкий вес – Лев Вяжлинский.

Легкий вес – Александр Павлов.

Полусредний - Яков Браун.

Средний – Константин Градополов.

Полутяжелый – Алексей Анкудинов.

Тяжелый – Владимир Езеров.

В последующие годы, в условиях жесткого боя, когда евреи сражались на сером квадрате сразу с двумя противниками – с живым, реальным, вооруженным десятиунциевыми перчатками и стоящим за ним Голиафом – антисемитизмом, они умудрялись год за годом становиться лучшими из лучших, оставаясь зачастую «невыездными» и следовательно «непригодными для употребления» на чемпионатах Европы и Олимпиадах. Вот их имена...

Наилегчайший вес – Лев Сегалович, чемпион СССР в 1940 и в 1944 – 1948 гг.

Наилегчайший вес – Владимир Ботвинник, чемпион СССР в 1959 г.

Первый полусредний – Герман Лободин, чемпион СССР в 1951-1952 гг.

Первый полусредний – Леонид Шейкман, чемпион СССР в 1957 и 1959 гг.

Первый средний – Владимир Коган, чемпион СССР в 1949 г.

А теперь вопрос на засыпку. Кто установил рекорд «живучести» на высшей ступеньке пьедестала почета? Напоминаю, Анатолий Грейнер.

1937 г. – чемпион СССР в полулегком весе, тогда он представлял Харьков, потом Москву.

1946 – 1949 гг. – четыре раза подряд чемпион СССР в легком весе.

Напомним, в 1941 – 1943 годах первенство СССР не проводилось из–за войны.

1951 г. – чемпион СССР в легком весе.

1953 г. – чемпион СССР в легком весе.

Итого, семикратный чемпион СССР. Разумеется, был и вторым и третьим на различных соревнованиях. Но прикиньте, чего стоит «золото», выбитое в 1953-м, в пору «убийц в белых халатах», «наймитов Джойнта» и смерти Сталина. Но отбросим эмоции. Обратимся к математике. С 1937 по 1953 год Анатолий Грейнер был первой перчаткой самой мощной боксерской державы мира. Сколько же лет? Шестнадцать. По сути дела, четыре Олимпиады. Такому долгожительству в боксе можно позавидовать.

И, помнится, в 1963-м, когда Анатолий Грейнер, весь увешанный медалями, вручал мне и моим товарищам по сборной Латвии спортивные награды, мне, восемнадцатилетнему, и не представлялось, что и через сорок пять лет я буду так же стоять на ринге и (правда, из других рук) принимать очередную золотую медаль чемпиона.

Но уже не чемпиона Прибалтики, а запредельного по тем временам Иерусалима.

Как никак в 2008 году исполнилось ровно пятьдесят лет моим выступлениям на ринге. Первый бой я провел в возрасте 13 лет в далеком 1958 году. Впервые стал чемпионом Латвии в 1962-ом, выступая за СКА (Рига), последний раз на пьедестал почета первенства Латвии поднялся в 1978-ом, перед отъездом в Израиль, тогда защищал цвета спортобщества Даугава (Рига).

50 лет на ринге…

Такого мирового рекорда история бокса не знает. И вряд ли возможно повторить подобное: ведь возрастной предел в любительском боксе – 34 года.

Вообще, когда я умозрительно прослеживаю свой боксерский марафон, то мне бросается в глаза, что каждый новый двадцатилетний отрезок своей жизни с 13 лет - «бар-мицвы», совершеннолетия по-еврейски - я начинаю с бокса. Дело в том, что первый раз после более чем десятилетнего перерыва я вернулся в бокс в 33 года и вновь завоевал титулы моей молодости. Это было в Риге, в 1978 году. Второй раз, и опять после многолетнего перерыва, теперь уже в 18 лет, я вернулся к боксерским перчаткам в 53 года. Это было в Иерусалиме, в 1998 году. И с тех пор неизменно становился чемпионом открытого первенства нашего Вечного города. Соревнования проводятся у нас дважды в году и на них съезжаются лучшие спортсмены из многих городов Израиля – Тель-Авива и Натании, Хайфы и Эйлата, Петах Тиквы и Холона, Кирьят Гата и мошава Азария Нешер.

23 ноября 2007 года по первому каналу израильского телевидения демонстрировали репортаж об открытом первенстве Иерусалима по боксу, посвященном памяти израильского сапера Стива Хильмса, погибшего у Могилы Рахели, на полпути между Иерусалимом и Бейт Лехемом – Вифлиемом, при разминирование взрывного устройства, подложенного террористами. Показывали и мой бой, победив в котором я стал в 19-й раз подряд чемпионом нашего вечного города. Вот что об этом писала израильская пресса.

Элиягу бен Мордехай

из статьи:

ТУРНИР ПАМЯТИ СТИВА ХИЛЬМСА

(об открытом первенстве Иерусалима по боксу)

газета «Репортер» - приложение к еженедельнику «Новости недели».

29 ноября 2007 года.

Израиль.

Максимальный возраст бойцов в любительском боксе - 34 года. Фима Гаммер чуть ли не вдвое превышает сей возраст. Однако располагает справками от врачей, особым разрешением Всеизраильской федерации бокса. Ходят слухи, что Гаммер внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший из действующих спортсменов в мировом любительском боксе. Он был чемпионом Латвии, Прибалтийского военного округа, неоднократным чемпионом Израиля. Толпы болельщиков ходят на бокс исключительно из-за него. У этого человека масса талантов. Он писатель и поэт, отмеченный международными премиями, график и художник - победитель всевозможных конкурсов, обладатель множества медалей и дипломов. В быту он журналист радио РЭКА - Голос Израиля.

Жребий свел Фиму Гаммера с его одноклубником Никой Доуэлем (полулегкий вес). Оба воспитанники тренера Гершона Люксембурга, оба знают слабые и сильные стороны друг друга. Все три раунда прошли в плотном напряженном темпе. Наступательный стиль не принес Нике желанного преимущества. Фима был быстрее, разнообразнее. Трюки и финты его тут же переходили в контратаки. Парадоксально звучит, но старость переиграла юность. Гаммер, разменявший седьмой десяток, в очередной раз стал чемпионом Иерусалима и получил золотую медаль и кубок «за самый красивый бой».

Согласитесь, это ведь своеобразное чудо – получить боксерский кубок «за самый красивый бой» в возрасте, когда исполняется пятьдесят лет со времени первого выхода на ринг.

4.

На рассвете меня опять разбудил телефонный звонок импортного производства, дающий надежду на что-то хорошее. Однако и в этот раз, на противоположном конце провода топтался неугомонный Ливик Генделист, проведший остаток ночи, как выяснилось не в баре Интерклуба моряков загранплавания у кружки пива и красных, как первомайские транспаранты, раков, а за познавательной книжкой.

- Оки-доки! - доложил он. - Полное распознание слова «Амдерма» у нас состоялось. Пострадавших нет.

- Древнее слово?

- Древнее, древнее. Почитай, со времен динозавров.

- Динозавры вымерли, Ливик.

- А слово осталось.

- Ну, расшифровывай.

- Чего расшифровывать? - понес на скоростях Ливик: - Я тебе цитатку выложу, как из учебника. «До наших дней, - говорится в книжке, - дошло предание о происхождении названия поселка Амдерма. Однажды охотник-ненец, плывший на лодке по Карскому морю, увидел на побережье многочисленную залежку ластоногих. И пораженный, воскликнул «Амдерма!». В переводе это – «лежбище моржей». Потом первопроходец-ненец привел сюда своих родичей. Они поставили на берегу чумы, образовали стойбище. С той незапамятной поры это местечко так и называется - «Амдерма».

- Ливик! А на каком языке воскликнул ненец? Не сказано?

- На древнем, должно быть.

- Каком – древнем?

- Матерном, полагаю.

- Не городи чепухи!

- Почему – «чепухи»? Слушай сюда! Продаю информ-бля-шку на первую полосу. В последний раз, когда я был в Интерклубе, там выступал Ролан Быков.

- Вчера там выступали заезжие лабухи, Ливик! Забыл?

- Не лови на слове. У меня присловье такое, для девочек, чтобы вешать лапшу на уши.

- Мне не вешай.

- Тогда гони уши к пониманию, слушай сюда.

- Слушаю.

- Знаешь, что рассказывал Ролан Быков? А рассказывал он вот что… Ладно, моему изложению на вольную тему ты не доверяешь. Оки-доки! Секундочку терпения: раз–цвай–драй! Открываю журналистский блокнотик, и… Теперь слушай. Запись, как с магнитофона «Яуза». Читаю вслух: «чтобы правдиво сыграть роль скомороха у Тарковского в том самом «Рублеве», что на наши экраны не вышел, Ролан Быков по блату пролез в Спецхран, где хранились оригинальные тексты этих шутников-затейников пятнадцатого запойного века. И что? Последние волосы потерял от удивления! Древние тексты наших предков-юмористов представляли собой сплошной русский мат». Конец записи – в вольном моем изложении. Годится на первую полосу?

- Ливик, я интервью с Роланом Быковым напечатал еще три недели назад.

- С матом?

- Без мата.

- Оки-доки! С тобой все понятно. В современную газету с древним языком – ни-ни! Выпрут. Но под ледяным солнцем чем еще греться ненцу? Какой к нему там древний язык может пожаловать, кроме русского мата?

- Ливик! У нас только один древний язык остался, да и тот под запретом. Не соображаешь?

- Динозавры вымерли, а язык остался. Опять за свое. Так, что ли?

- Кстати, Ливик. А динозавры тут при чем?

- Динозавры там, под землей, в вечной мерзлоте. Они всегда «при чем», если покопаться в прошлом.

- Об этом тоже есть в книжке?

- В книжке больше о мамонтах, - пояснил Ливик.

- А о ненцах нет ли чего путного? Откуда они явились, от кого произошли?

- Все мы произошли от Адама и Евы. Что тут неясного?

- И динозавры?

- Динозавры вымерли…

- А евреи остались, - машинально выдохнул я.

- Вот и поезжай к вымершим. Вдруг живого динозавра откопаешь среди вечной мерзлоты.

- Мне эти «живые» уже два года не выправляют визу в загранку. Это мне – морскому журналисту! А я ведь тоже не прочь сходить в Канны – на фестиваль. Заглянуть на виллу Бельведер в Грассе, где Бунин написал «Жизнь Арсеньева», за что и получил Нобелевскую премию в тридцать третьем году. Или отчего не махнуть в соседнюю Ниццу – посмотреть знаменитые витражи Марка Шагала? А оттуда - небольшая ходка вдоль моря, километров на сто с лишком - и, пожалуйста, Монако, Монте-Карло, казино, и загребай шальные деньги в рулетку.

- А к северному сиянию - слабо? К белым медведям, в Арктику, можно сходить и без визы.

- Но не к африканским бабуинам…

- По бабам и в Африку нельзя. Се-ла-ви! Такая она житуха!

- Полное пузо, но рваное ухо, - срифмовал я.

XXI век. Ассоциация третья:

АУ, ДИНОЗАВРЫ!

Динозавры жили-жили, и вымерли. А евреи остались. Древнейшая нация, что тут поделаешь. И как выяснилась, очень несимпатичная динозаврам. А почему? Да по той простой причине, что природе динозавра юмор противопоказан. А природе еврея, как раз наоборот, юмор – точно манна небесная.

Возьмем для примера доисторических динозавров. Библейский богатырь Самсон бил их насмерть десятками. И чем? Обычной ослиной челюстью. А они, получая удары могучие, не понимали, в чем тут юмор: в ослиной челюсти или в убойной силе кулаков? Наконец выяснили через подставных людей, что сила кулаков Самсона зависит от длины его волос. Юмора динозавры и на этот раз не поняли. Но богатыря на всякий пожарный случай, заманив в ловушку, остригли, ослепили, и стали ждать, когда отрастут его волосы. Своего они таки дождались. Даже похоронить потом было некого.

Самсон раздавил всех в лепешку.

Кто ныне о них помнит? Особенно – поименно. А богатырь остался. В нашей памяти.

Возьмем для примера вполне исторического динозавра. По прозванию Голиаф.

Выставили против него, чужеземного великана, вифлеемского пастушка Давида, златокудрого псалмопевца с голубыми глазами, ростом – метр, шестьдесят три см. Не проникся чужеземный великан еврейским юмором. Воспринял его за насмешку над видом своим свирепым, над мощью своей звериной. А чего, спрашивается, не понять в этом юморе? Сказано ведь было в его адрес доходчиво, с намеком: «Морда у тебя кирпича просит!» Сказано не в бровь, а в глаз, куда и закатали из пращи камушком.

С тех пор и пошло: «Юмор – дело серьезное, бьет не в бровь, а в глаз». А кого бьет? В основном, динозавров, которые, юмора не понимая, прут на нас и прут. А откуда, спрашивается, им валить на нас, если они, по научным предположениям, уже благополучно вымерли? Поясняю: оттуда, где вымерли, и прут. Из прошлого. Хотим мы того, не хотим, а они там, где вымерли, живут и размножаются. Оттуда и прут на нас.

Притягательная сила юмористического произведения в том, что каким бы «плохим» ни был литературный герой, писать о нем необходимо «хорошо», я бы сказал – «талантливо». Как делали это Аверченко, Саша Черный, Ильф и Петров, Зощенко и некоторые другие писатели.

5.

В самолете Ливик Генделист упросил меня составить обиходный словарик джазмена.

Без всякого напряга я поднял планку его музыкальной культуры, выдав достойную употребления в среде профессионалов фразу:

- Когда я в последний раз прихилял в Интерклуб, там лабали чуваки из Сакраменто. Мы посвинговали, не выходя за квадрат, кирнули и поберляли на шару. И не поверите, фирмачи меня пригласили лабать к ним, в Штаты.

- Про Штаты не стоит, - сказал Ливик, выслушав мою заумь. - А то примут за чистую монету, и донесут в первый отдел.

- Для этого надо хотя бы уловить смысл сказанного.

- Я уловил.

- Да ну?

- В переводе на нормальный язык это… - Ливик задумался: - Раз-цвай-драй! Когда я в последний раз «прихи…» Что?

Я подсказал:

- «Прихилял» - пришел.

- Ага. Значит так. Когда я в последний раз пришел в Интерклуб, там «лаба…» Что?

- «Лабали» - играли. Спросишь – «кто?» Отвечу: «чуваки из Сакраменто» - ребята из этого горбатого города, где проводят фестиваль диксилендов. Усек?

- Оки-доки, будь спок! Но переведи все до конца, а то у меня в мозгах уже кошки скребутся.

- О, кей! Наматывай на винт. «Посвинговали, не выходя за квадрат» - это, условно говоря, сымпровизировали, но с таким расчетом, чтобы никто из музыкантов не вышел за пределы отведенного для соло времени. Ну, а все остальное – проще пареной репы. «Кирнули и поберляли на шару»… Это - выпили и закусили бесплатно, за счет заведения. Годится, Ливик?

- Даже нравится. Бесплатно… За счет заведения… Как за границей…

- Тогда осваивайся на джазовом приволье. Зови стюардессу, и напомни ей: девушка, настала пора…

- Поберлять?

- Точно! Да ты полиглот!

- Но я и кирнуть не против.

- Кир, Ливик, при наших воздушных удобствах не предусмотрен. Не заграница. К тому же на иврите «кир» значит - «стена».

- Неприступная?

- Под нашими безалкогольными небесами, думаю, - да.

- Не скажи, - хитро усмехнулся Ливик: - Раз-цвай-драй! - и словно фокусник вытащил из потайного кармана форменной тужурки плоскую двухсотграммовую бутылочку с коньяком.

- Не переберем?

- За квадрат не выйдем. Время – за нас. Полярный день длится в Амдерме с 20 мая по 30 июля, полярная ночь - с 27 ноября по 16 января. Так что доберемся без опоздания.

С этими, очень полезными для почитателей Бахуса сведениями, нам и предстояло вступить на мурманскую аэродромную рулежку.

У входа в аэровокзал, на гулливеровом по размеру щите, выставленном для повышения самообразования туристов и аборигенов, мы прочитали-запомнили: «Мурманск - крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, в зоне распространения многолетней мерзлоты. Город покоится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря, в 50 км от выхода в открытое море, в 1967 км к северу от Москвы и в 1448 км от Ленинграда».

На улице ни день, ни ночь, но именно та предвечерняя пора – очей очарованье, когда в портовом ресторане-стекляшке призывными маяками зажигаются огни.

- Вздрогнем? - Ливик Генделист щелкнул себя по кадыку.

Я пожал плечами:

- Если Родина прикажет, пацаны ответят – «есть!».

Но излишнюю инициативу за полярным кругом поостерегся проявлять. Для этой цели предназначались спутники.

За компанию с нами «тушка» закинула в моржовый край первого помощника капитана Якова Харламова, стармеха танкера «Юрмала», на морском сленге - «деда» Семена Огневецкого, старпома – «чифа» Алексея Рогычаева, который сразу после прибытия удалился по каким-то своим неотложным делам. В Мурманске нам предстояло встретиться с капитаном судна Владимиром Гальфериным. А где встретиться не уточнялось. И без того координаты были ясны. Порт. Административное здание морского пароходства. Второй этаж, а там - заведение известного типа, где питательные мясные калории неразлучны с предательскими - алкогольными.

Здесь и состоялась наша встреча.

Войдя в ресторанный зал, я чуть ли не обомлел. Полярная ночь! Сплошняком - черные форменки моряков торгового флота, а промеж них ни одного привлекательного цветового пятна, платьица что ли. Лицом к входной двери, у окна, потолок подпирает юбилейный вождь – картина из учебников для начальной школы – Ленин на броневике. В черном зале и Ленин, разумеется, тоже в черном. Стоит он в черном пальто, развивающимся под штормовым ветром, на крыше черного броневика. Левая рука цепко зажимает черную кепку. Правая тычет пальцем в небо, указывает впечатлительным клиентам направление. Внизу печатными буквами выведено: «Правильным путем идете, товарищи!».

Что ж, Мурманск – не Рио де Жанейро. Да и не Рига - маленький Париж янтарного края. Такого избыточного изобилия черного цвета у нас даже в Интерклубе не встретишь. Кругом - пестрота от инвалютных нарядов девушек с факультета иностранных языков. А тут черные мундиры, черные тужурки, черные галстуки. Орнамент - черные усики или черные шкиперские бороды. В ярком свете люстры – черный дым свирепых кубинских сигарет «Портагос», либо трубок кустарного производства, от ленинградского мастера Петрова, благоухающих амстердамской «Амфорой». Смесь запахов, кулинарных и табачных, достойная плодовитого пера Хемингуэя. И все это великолепие пропитано притягательными водочными парами. Так что эффект полный: еще не подойдя к стойке, испытываешь неистребимое желание напиться.

Впрочем, стойки и не было в наличии. Была эстрада, на четыре стула и пюпитра. Но без оркестра. Были официантки. Две голенастые подавальщицы, в белых фартучках на черных, в обтяжку, платьях и кружевных накрахмаленных коронах на завитых головках.

Были столики. Десятка два-три. Все заняты, кроме первого. Первый стоял напротив входной двери, под портретом Ильича, указывающим нам верный путь. По негласным правилам, как мне думается, за этим столиком набираться до кондиции возбранялось. Поэтому сознательные люди и сторонились его, оставляя свободным для малопьющих. В Мурманске малопьющих не было. Это и вызвало к нам повышенный интерес.

Сначала, как положено, со стороны официантки Машеньки, в черном платье в обтяжку и белом фартучке.

- Что будем пить? Что будем есть?

Она очень удивилась, когда, заказав обед, мы снарядили под него всего один графинчик коньяка, грамм по сто на трезвого человека. Под кофе, так сказать, для мажору.

Потом интерес к нам перекочевал к двум длинноногим девушкам, явившимся неведомо откуда, возможно, из кухни - и сразу попросившимся под наше крылышко, будто мы из подвида тех залетных птиц, что носят золотые яйца. Яйца же у нас были обычные, и не для заклада в ломбард. Плеснув в их рюмки, я даже начал было читать одной из девушек стихи собственного приготовления: «А я тебя еще не встретил, не знаю, что тому виной, порывистая, словно ветер, еще не узнанная мной…».

Ливик Генделист тоже попытался намекнуть, что именно эту девушку он не встретил. Но особенно не выставлялся. Ситуация у него, в отличие от меня, была сложная: не повыпендриваешься, будучи рядовым коком, в окружении капитана, первого помощника и стармеха. А комсоставу, при подчиненном коке и неподчиненном «третьем глазе - журналисте», тоже не до заигрываний с прекрасными незнакомками. Так что девушки могли бы для своих прогулок подальше выбрать закоулок, здесь – «непрохонже».

Потом интерес к нам принял совсем неожиданную форму. И выразил его матерый мореход преклонных арктических лет. Местный, массивный, как шкаф, капитан. И столь же малоподвижный. Направляясь в туалет по малой нужде своего просоленного в штормах организма, он, качнувшись, остановился у нашего столика. Развернулся всем корпусом и, указав пальцем на капитана Гальферина, недоуменно провозгласил: «Еврей – моряк!» Подумал секунду, обкатывая во рту вкусовое слово. И снова, с тем же недоумением: «Еврей – моряк!».

И – тишина! Тишина, таящая взрывоопасную искру отчуждения в участившихся табачных выхлопах под потолком. «Еврей – моряк!» Подумаешь! Ну и что в том такого? Чем тебе не по нутру, что еврей? Отчего тебя воротит? Видеть в нем равного себе – вот что тебе не по душе. Оттого и остановился. Оттого и пальцем показал, недоумевая. Как это так? Еврей, и не завмаг, не продавец газированной воды. Моряк! А какой из еврея моряк, когда он еврей?

Во мне мгновенно сработала боксерская реакция. И я, резко встав во весь свой невеликий рост, четко выложил:

- Заткнись, антисемитская морда!

И – еще более глубокая тишина. Теперь уже полнейшая тишина и за нашим столиком.

Что такое капитан на судне? Это фельдмаршал, это министр, это непререкаемый хозяин твоей жизни.

Матерый мореход преклонных арктических лет стал жадно хватать воздух, будто сердце его зашкаливало. В глазах высветилось непонимание, переходящее в помрачение рассудка: «Как это так? Ему? Ему – капитану! Ему – морскому волку! И кто? «Салага» двадцати с лишним лет?» Вот это – «кто?» - и перебороло его открытое желание разорвать меня на части, уступило место – страху. «Кто?» - читалось в его глазах, когда он медленно поворачивался и, тяжело неся себя, двинулся в туалет по малой - теперь и большой - нужде своего просоленного в штормах организма.

Девушки, напросившиеся к нам в компанию, как-то незаметно слиняли. Недочитанные стихи, типа - «Еще не узнанная, где ты? Как долго мне осталось ждать?» - выветрились из головы.

Мы выпили по коньяку и закусили спрессованным в пахучую табачную лепешку воздухом.

Напряжение в ресторанном зале росло. Представьте себе, вы в питейном заведении, и нигде вокруг не слышно ни заздравных тостов, ни бульканья разливных пивных бутылок, ни постукивания вилки, гоняющейся по дну тарелки за маринованным грибком. И тут к нам подошел рослый, под два метра, моряк с лычками старпома. И обратился напрямую ко мне, как бы не замечая моих спутников:

- Почему ты оскорбил моего капитана?

Я опять встал в полный рост, отнюдь не впечатляющий: метр, шестьдесят три см. Доставал всего лишь до плеча своего противника. И машинально, уподобляясь одесским предкам, ответил через стол вопросом на вопрос:

- А почему он оскорбил моего капитана?

Капитан Гальферин поднял на меня глаза. И дал мне прочитать в них нечто такое, что мог понять именно я, и никто другой. Я и понял. Но сказать, что понял, был не вправе никому, и в первую очередь старпому с «вражеского» судна. А он, видя мою непримиримость и не постигая умом, что за «высшая воля» диктует мне столь наглое поведение, предложил выяснить отношения наедине – за его столиком.

Провожаемый, как в покойницкую, я не подавал виду, что вмазался в пренеприятную историю. Чем она способна закончиться при пьяных разборках? Это одному черту известно. Но при любом раскладе, со смертельным исходом, либо с элементарным мордобитием, на повестку дня выставлено: быть или не быть. Моя козырная карта – еврейская честь, его – виза моряка загранплавания.

Мы угнездились за столиком.

- Степан Антонович, - представился мурманский моряк.

- Ефим Аронович, - ответил я.

- Я здесь – по делу. В море, без малого, двадцать лет хожу.

- Мили на километры мерим?

- Что?

Насмешка «западника» смутила арктического волка.

- Чиф! - повысив голос, старпом назвал свою должность на морской манер.

- Специальный корреспондент газеты «Водный транспорт», журналов «Морской флот» и «Вымпел».

В последнюю секунду меня осенило – на чем играть. Моя козырная карта для партнера по игре в «быть или не быть», разумеется, не в том, что я еврей, и не в том, что я из «Латвийского моряка». Убийственно для него могут прозвучать только центральные московские издания «Водный транспорт», «Морской флот», «Вымпел», где я и впрямь довольно часто печатался.

По беспокойству, промелькнувшему в расширенных от гнева зрачках Степана Антоновича, я увидел: попал в точку. Больше всего «загранщики» остерегаются встреч в поддатом состоянии с въедливыми журналистами: слово за слово, и мордой сунешься по пьянке в фельетон, выпадешь в бичи, как в осадок, а то и визы лишишься.

- Машенька! - позвал Степан Антонович пробегающую мимо официантку. - Коньяка!

С некоторым изумлением Машенька посмотрела на него, человека, по всем алкогольным статьям, скорее водочного направления в искусстве веселия на Руси, но, припомнив, что и мы не портвейн заказывали, кивнула:

- Несу! - и поспешила в буфет.

За нашим столом тягостно затягивалась минута молчания.

На исходе минуты появилась Машенька. С бутылкой.

- Вот, Степан Антонович… Что заказывали…

Старпом разлил по граненым стаканам: себе и мне.

- Будем! – сказал.

- Будем! – ответил я.

В жизни я еще никогда не выпивал разом полный стакан коньяка. Мог опростоволоситься. Не допить. Поперхнуться. Слезы от избытка горячительных градусов пролить. Но честь еврейская была дороже. Выпил. Посмотрел на старпома. Он посмотрел на меня. Потом на Машеньку, которая, будто в ожидании второго отделения концерта, не отходила от нас.

- Машенька, - сказал старпом. - Повторить!

- Несу!

Еще одна минута тягостного молчания медленно разменивалась на секунды за нашим столиком. И вдруг я осознал: эта тишина, как заразная болезнь, передалась всем зрителям ресторанного представления. Причем, с той же непостижимой силой, как прежде, когда было произнесено: «Еврей – моряк!».

Автор этого высказывания, кстати, так и не возвращался. За него «горбатился на швартовке» Степан Антонович.

- По второй! - сказал он, и опять разлил поллитровку. Опять на два стакана, вровень, до краев. - Будем!

- Будем! – ответил я, чувствуя всей душой, что мой питьевой подвиг никто не оценит, и более того, впоследствии «никто не узнает, где могилка моя» - ведь предстояло подниматься на танкер «Юрмала» не у причала, по переходному мостику, а в открытом море, по свисающему за борт шторм-трапу.

Выпив второй стакан, я услышал:

- Ты свой парень!

Я был еще трезвый. Я еще трезво ответил:

- Я свой! – и повернулся к официантке: - Машенька!

Машенька тут же откликнулась:

- Несу!

Третью бутылку по стаканам разливал я. И ни капли не пролил.

- Будем?

- Будем! - ответил Степан Антонович. - А о чем ты будешь писать в свою газету? Про нашу встречу будешь?

- Про нашу встречу не буду.

- Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпили – поговорили. А о чем будешь? Про моего капитана будешь?

- Не буду про твоего капитана!

- Правильно, Ефим Аронович! Что тут писать: выпил – поговорил, заснул небось в сортире. А о чем будешь?

- Про своего капитана писать буду.

- Правильно, Ефим Аронович, пиши про своего капитана. А чем он знаменит?

- Напишу – узнаешь.

- Правильно, Ефим Аронович! Нам не к спеху. Пусть только не обижается на «еврей-моряк».

- А он и не еврей! Еврей – наш «дед» Семен Огневецкий.

- Что?

Тайна капитана Гальферина заключалась в том, что, располагая специфической еврейской внешностью, он был русским. И не только по паспорту, но и по воспитанию. (Это я знал от его друга детства Изи Манова, с кем прежде работал на заводе №85 ГВФ.) Но еврейская внешность досталась капитану Гальферину не случайно. Наследственно перешла к Владимиру Александровичу внешность еврейская.

Его родителей расстреляли в Бабьем Яру. 29 сентября 1941 года.

Он же в тот день родился заново.

Из очереди евреев, идущих по киевским улицам к смерти, его вытолкнул Изя Манов.

Добрые люди подхватили беглеца, спрятали, уберегли от доносчиков. А потом и усыновили. И он вырос в русской семье, приняв национальность спасителей. Да и как могло быть иначе в оккупированном Киеве? Скажи кому ненароком, что прячешь еврейского ребенка, и сам окажешься в могильной яме. Вот и не сказали, вот и вырастили, отдали в мореходку и вывели в люди. И совсем не для того, чтобы какой-то другой русский человек, демонстративно указывая на него пальцем, говорил во всеуслышанье: «Еврей – моряк!»

Не для того…

XXI век. Ассоциация четвертая:

ЧЕЛОВЕК С ТОГО СВЕТА

Все случается на белом свете.

Случаются на белом свете и люди, подобные Изе Манову, заживо похороненные, но живые.

Изя - воплощение чуда. Один из немногих.

Бабий Яр поглотил его мать и отца. Бабий Яр поглотил его детство.

Было ему немногим более десяти лет. Он жил в пору расцвета чувств, когда – «мы не рабы!» - звучало в нем восторженной медью оркестра.

Каждый день приходил он со школы в родительский дом в полной уверенности, что родительский дом незыблем, как тепло материнских рук, солнечный свет, вишня в саду.

Изя Манов родился в Киеве, на Подоле. Он вырос среди боевых сорванцов, пропахших Днепром, медовым воздухом и семечками.

Он знал в лицо всех. И все знали его в лицо. И евреи, и украинцы, и русские. Изя был счастливым человеком: он знал всех, все знали его, и у него было все, что нужно для счастья - родина, родители, брат Моня и друг Володя Гальферин, с кем они сидел за одной партой в школе.

В детстве жизнь кажется вечной. В детстве невозможно себе представить, что люди смертны, что всего через срок небольшой, когда лето склонится к осени, не будет уже ни мамы, ни отца, ни приятелей, с кем распевал «три танкиста, три веселых друга - экипаж машины боевой». Будут выстрели, кровь и крики страданий. И тела, тела, тела... летящие в ров... на него, Изю Манова, лежащего, затаясь, на дне... вздрагивающего от толчков сердца, которое, если бы мог, он заставил бы силой воли остановиться. Сердце могло выдать его своим оглушительным стуком: все еще живет... живет!.. живет!.. уже не имея права на жизнь.

Сердце с болью и грохотом било в грудную клетку, перекрывало выстрелы и вопли. И Изя оглох от страха за сердце, яростно предающее его. Он рвался тщедушным тельцем - к солнцу, заслоненному трупами, к небу, зачеркнутому упавшими на его глаза женскими волосами.

Его, скользкого от льющейся сверху крови, сдавил мертвой хваткой старший брат Моня. И прошептал: «не двигайся!». Прошептал почти неслышно, едва разлепляя губы, чтобы не качнулась над ними груда обмякших тел.

И Изя отдался силе брата, не выскользнул из его цепких рук, не пополз по мертвому лабиринту наверх - к рыскающей над бровкой рва смерти со «шмайсером».

Изя отдался силе брата, ибо только брату было по силам вырвать его у смерти.

Всего несколько минут назад, когда над Бабьим Яром хлестнул свинцовый ветер, брат Моня, подхватив его, скатился вниз по склону - туда... туда... где корчились, вслепую вгрызаясь пальцами в воздух, внезапно умирающие люди: чьи-то дедушки, чьи-то матери, чьи-то сестры и внуки.

Еще сутки назад - да что там сутки! - часы и минуты назад они были, все до единого, живы - здоровы и могли бы, дай волю, прожить целую жизнь, до 70-80, 90 и 120 лет...

Они густой толпой ползли по улицам, обреченные, подавленные, но не понимающие происходящего.

Ползли со своими, загнанными внутрь, переживаниями, надеждами, помыслами.

А над ними зависало фиолетовое полчище мух, в ожидании обильного пиршества.

Никто не мог до конца поверить, что участвует в похоронной процессии. Что медленное шествие к Бабьему Яру осуществляют на Их, подвластных Им ногах, живые покойники.

Мухи ощущали трупный запах, исходящий от толпы. И, обманываясь, набрасывались на все еще вполне живых людей. И, недоумевая, отмахивали, зудя, от их шальных рук - вверх, выше и выше, где застили небо фиолетовой пленкой.

Мухи знали, что переживут этих людей, как знали это и конвоиры, как знали это и тысячи киевлян, с состраданием, удивлением, ужасом или ненавистью взирающие на траурную процессию, втекающую в безразмерную братскую могилу.

Изя шел среди обреченных, держа за руку Володю Гальферина, и рыскал глазами по сторонам. Он искал спасения. Для себя, для брата, для друга. Для родителей. Но его взгляд натыкался на колючую проволоку, произрастающую вдоль тротуаров на месте чужих глаз. Проволоку? Произрастающую? Действительность это, наваждение?

Изя почувствовал толчок в спину. Он оглянулся на старшего брата. Моня кивком головы указал ему на человека, стоящего на тротуаре. И ему наконец-то открылись глаза, живые глаза их недавнего соседа, а в них он различил - так ему показалось - душевное смятение.

Изя Манов, незаметно для конвоира выпихнутый из толпы братом, больно ушибся о недавнего соседа, точно о гранитную глыбу. Он успел протолкнуть Володю Гальферина в щелку между людьми, а сам отлетел назад, в толпу, к брату, к смерти поближе. Гранитная глыба не сделала ни движения. Она не убила Изю, но и не спасла. Хата у глыбы стояла с краю - по ту сторону Бабьего Яра. А ведь вроде бы раньше была всего через улицу.

Годы спустя, когда Изя Манов вновь побывал в Киеве, хата соседа стояла, как и встарь, через улицу, в двадцати шагах от заселенного чужими людьми Изиного дома.

Годы спустя, когда Изя вновь побывал в Киеве, сосед потчевал его горилкой, варениками в сметане и помидорами со своего огорода. Он помянул Изиного папу, Изину мать. И, посмеиваясь, вспоминал за чаркой, как «перегавкивались» через улицу они, по-добрососедски, без всякой злобы, лишь бы скрасить обыденность, лишенную еще телевизора да и радиоприемника. Теперь у него «ящик» отменный, с большим экраном, и он коротает вечера без свар с соседями, ибо по нему краше - смерть, чем пропустить одну из серий «Семнадцати мгновений весны» с неуловимым Штирлецом - Тихоновым и милым-премилым Мюллером – «вот ведь толстячок какой, и не поверишь, что добродушная рожа эта - вражина-гестапо. Не доверили роль немецкому артисту, на своего Броневого понадеялись, а он им по-еврейски и выложился в любезностях-реверансах. Ну какой из еврея эс-эс? Побойтесь Бога, товарищи сочинители».

Изя, не испытывая внутреннего протеста, слушал бывшего соседа. Чокался с ним за накрытым скатеркой столом. И только, прощаясь, не подал руки. Он помнил отстраненной от реальности памятью, что гранитная глыба безрука.

Годы спустя, когда Изя вновь побывал в Киеве, он побывал в нем, городе детства и своего двойного рождения, первый и последний раз после Бабьего Яра.

«Мало вас били», - сказали ему в музее Шолом Алейхема экскурсанты - экскурсанты поневоле, очевидно, - из Днепропетровска.

«Везде одни евреи!» - разглядели его в темноте, у мощей какого-то святого, в лабиинтах Печорской лавры.

Изя своей шкурой прочувствовал, как «мало их били».

Изя своей шкурой прочувствовал, что это – «везде одни евреи».

Он был единственным евреем в штамповочном цехе завода № 85 ГВФ. И ему приходилось нередко выслушивать ядовитые анекдоты на еврейскую тему или «достоверные» рассказы о том, что евреи постоянно ищут легкой жизни, поэтому в цехах, у станков их не встретишь, они всегда норовят проскользнуть к кульману, в конструкторское бюро. (Конструкторское бюро, к слову, располагалось в административном здании, которое, из-за внешнего вида и цвета камня, либо по иным причинам, называлось Белым домом.)

На заводе № 85 ГВФ было несколько рабочих-евреев. И каждый являлся не просто рабочим, а своего рода живой легендой предприятия.

Таким был Изя Манов - штамповщик.

Таким был мой отец Арон Гаммер - жестянщик и музыкант, рационализатор, изобретатель и композитор.

Их портреты вывешивали на Доску Почету. И Доска Почета с семитским разрезом глаз вызывающе утверждала: “Везде одни евреи!”

Изя Манов считался воспитанником завода. Впервые он появился в штамповочном цехе еще совсем пацаном в годы войны, когда завод именовался 245-м авиационным и дислоцировался на Урале, в Оренбурге, тогда Чкалове.

Изя представлял из себя жалкий комочек нервов. И этот комочек работал по двенадцать часов в сутки. Работал до полного истощения мальчишеских сил. Лишь бы сделать побольше. Лишь бы побыстрей разбить фашистов. Лишь бы забыться настоящем, в изнурительном до одури труде, и уйти от прошлого...

Он старался уйти от прошлого. Сначала там, в Чкалове-Оренбурге. Потом и в Риге, куда осенью 1945-го был передислоцирован завод.

Но прошлое не уходило от него.

И по ночам он вновь и вновь продирался во сне сквозь гору трупов за глотком воздуха и натыкался, вырываясь к поверхности земли, на колючую проволоку враждебных взглядов.

Я познакомился с Изей в 1961-ом году, двадцать лет спустя после его повторного рождения.

Помню, работал рядом с ним у «гильотины». Она с лязгающим скрежетом разрезала металлические листы, толщиной с палец. А я под шумок рассказывал ему страшную историю Румбульского леса, где гитлеровцы проводили массовые расстрелы наших соплеменников. Время от времени евреи Риги, конфликтуя с властями, ездили туда, отдавая дань памяти жертвам Холокоста.

Папа тогда отозвал меня в сторону.

«Не трожь его! Не напоминай!», - сказал мне, мало смыслящему еще в человеческой психике, тем более травмированной войной.

Изя жил в своем настоящем, как в безвременьи.

Иногда представлялось: он заговаривается, невпопад бросает какие-то слова, обрывки фраз, непонятных, странных, или же наполненных скрытым философским подтекстом, недоступным мне, пятнадцатилетнему подростку.

- Смотри… Я иду, - вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, когда запускал многотонный пресс, произносил он. - И ты идешь. И он... Смотри… Мы все идем. А куда? Зачем? Мы ведь даже не знаем самих себя, а идем. Идем, не зная куда.

- Изя, - не поддаваясь его игре, говорил я с чувством некоторого превосходства, простительного по юности. - Никуда ты, Изя, не идешь. Посмотри на себя в зеркало и увидишь - ты стоишь у пресса, и ни на сантиметр с места не трогаешься.

Он изучал меня невидящими глазами и улыбался чему-то своему, потаенному.

- Я и стоя, в смысле, не двигаясь, - иду.

- Куда? - освоившись, подстраивался я под его игру. - Куда, стоя, в смысле, не

двигаясь, можно идти, Изя? К старости? Или - куда поведут?

- К старости. И – «куда поведут». Неизвестно - куда... Это и не важно... Главное, я иду, ты идешь. И все мы - всем миром идем. Все идем. И нам идти целую вечность. Ибо мы идем по жизни.

- Но Изя, сколько ни иди по жизни, все равно придешь к смерти.

- К своей смерти, милок. К своей смерти, - теплился Изя недосказанной мыслью. - Своя смерть в радость.

- А чужая? - настороженно спросил я.

- Чужой смерти нет, милок. Нет! Есть только своя. И она в радость, когда ты идешь к ней, но не она - к тебе. Я иду... Всего вам доброго, люди встречные...

6.

На причале, у выхода из ресторана-стекляшки, я оказался в довольно подпитом состоянии, и поначалу даже не заметил, что остался один. Где мои спутники? - задумался я. И вспомнил: когда в гардеробе облачался в утепленное пальто моего брата Бори и брал на плечо походную сумку с вещами, капитан Гальферин сказал… Что? Нечто вроде:

- Мы должны оформить портовую декларацию, судовые документы. Скоро вернемся.

Как долго двигалось это «скоро» трудно было понять. И не с чем было соразмерить.

Ни день, ни ночь. Электрический свет фонарей. Ритмичный плеск воды. Пологие волны медленно, словно при рапидной съемке, накатывались на каменную кладку. Захлестывали ее, ничем не огражденную от моря, и острыми язычками старательно тянулись к какому-то странному сооружению, фанерно-плакатного типа - о двух металлических ногах, с панорамой города по нижнему краю и белыми пятнами, изображающими северное сияние поверху. В центре, чуть ниже Ленинского профиля, скопированного с Юбилейной медали, либо с ее близняшки - монеты рублевого достоинства, шел крупногабаритный текст, своеобразная памятка для въедливых туристов.

«Пишем?» - мелькнуло в мозгу.

«Пишем! - откликнулось на хмельную нотку под Ливика Генделиста - На первую полосу!».

И я вытащил из кармана блокнотик и шариковую ручку.

Вот эта запись.

«Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 70-х годах XIX века. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Известный географ Фёдор Литке, побывавший в Кольском заливе летом 1822 года, писал, что его берега в южной части покрыты «березовыми и еловыми рощами». Город возник во время Первой мировой войны. Черное и Балтийское моря были заблокированы неприятелем. Чтобы иметь возможность бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте, Россия спешно строила железную дорогу от Петрозаводска на Мурман и одновременно порт на незамерзающем Кольском заливе.

Летом рабочие жили прямо под открытым небом, зимой, несмотря на заполярную стужу, в хлипких, насквозь продуваемых бараках. В пищу получали тухлую солонину и непропеченный хлеб из негодной муки. Страдали цингой. Скалистую землю долбили киркой и лопатой. «Мурманка», как называли Мурманскую железную дорогу, в буквальном смысле слова уложена на тела людей, погибших от непосильного труда, голода, холода и болезней.

Вот поэтому, когда здесь прозвучали ленинские слова – «мы не рабы!», весь народ в едином порыве избрал социалистический путь переустройства общества и пошел в революцию.

Да здравствует столетие со дня рождения великого провозвестника коммунизма и лидера мирового пролетариата товарища Владимира Ильича Ленина!»

Пхай-пхай! С каллиграфией, наконец, справился. Буковки туда - сюда, будто под градусом, но смотрятся-читаются. Пальцы закоченели. В мозгах сумбур. Накатилось тягостное ощущение внезапного сиротства. Торчишь, как гвоздь, на берегу коварного Кольского залива. Столкнуть тебя, как говорится, «за борт» – плевое дело. В особенности для тех, кому море по колено. После принятия на грудь трех стаканов коньяка, море и мне глубоким показаться не должно. Но я и по пьяной лавочке помнил предостережения старых разбойников пера из нашей газеты: в арктической купели долго не продержишься – пять минут до разрыва сердца. Сердцу же моему не разрыва, а любви хотелось.

- А я тебя еще не встретил! - вырвалось недочитанное в ресторане стихотворение.

- Кого? - вдруг послышалось сзади, из фойе.

Я обернулся. За распахнутой стекляшкой-дверью клубилась беличья шубка. Над ней беличья шапка внушительных размеров.

- Вы ко мне? - спросил я.

Шубка ответила:

- За вами.

- Кто послал?

- Капитан Гальферин. Он вас на пирсе ищет – не доищется. За нами буксир пришел. А вы – в отлучке.

- Не в отлучке, - я машинально воспротивился явной несуразице. - Я за дверью.

- Не за той дверью, - пояснила мне девчушка. - Вы не в ту дверь тиснулись.

- Все двери одинаковы, - пожал я плечами. - А как вас зовут?

- Янат.

- Таня!

- Почему Таня?

- Справа налево будет – Таня.

- Вы читаете справа налево?

- Подражаю Леонардо да Винчи, с его «зеркальным» письмом. Но только, когда вижу красивых девушек.

- Тех, кого еще не встретили?

- Именно. В их присутствии у меня глаза справа налево скашиваются.

- И ходите, куда глаза глядят – налево?

- Сначала я девушкам акростихи пишу.

- А это что такое?