Александр Кирнос “Матрас" рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

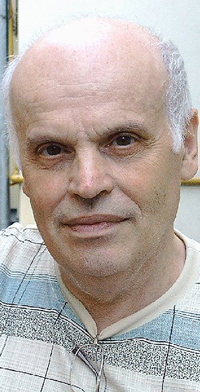

Александр Ефимович Кирнос родился 7 августа 1941 года в городе Козловка Чувашской СССР. Окончил Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию в 1964 году. В армии и после демобилизации до 2000 года работал врачом-хирургом. Печатался в журналах и альманахах России и Израиля, в 1993 году вышел сборник стихов "Дорога к Храму". Автор «Нашей улицы». В 2012 году в издательстве «Зебра Е» вышла книга повестей и рассказов «Тыча». В "Нашей улице" публикуется с № 98 (1) январь 2008

Александр Кирнос

МАТРАС

рассказ

Что уж теперь вспоминать, жизнь прошла. Прошла, прокатилась, прошумела, просочилась, как вода сквозь песок, утекла куда-то. А что, если действительно утекла и, пройдя сквозь толщу лет, как сквозь грунт, течёт в каком-то неизвестном слое, соединившись с другими такими же жизнями, объединившись во всё увеличивающийся поток, и его то и назвали когда-то древние греки Летой - рекой забвения.

Только какое же это забвение, если Сонин всё помнит, ну, пусть не всё, пусть даже придумывает что-то такое, чего и не было вовсе, а просто привиделось. Помстилось, пригрезилось. Всё равно ведь, что явь, что грёзы, всё постепенно соскальзывает в этот же поток, и всё что сделано, может забыться теми, кто придёт после, и наверняка забывается, а то, что не сделано, но могло бы быть сделано, вдруг придумывается и становится более реальным, чем бывшее наяву.

А как же всё-таки было наяву? С чего началось? Неужели с той грациозной ящерки, что увидел тогда Сонин в объятиях Сергея, они скользили по паркету танцевального зала академии, их движение было настолько завораживающим, что Сонину показалось, будто время застыло и все вокруг замерли, как в дворовой игре, когда водящий кричал: замри! - и все застывали в той позе, в которой их застигал этот возглас и только они (Сергей и Ящерка) вдвоём неправдоподобно плавно скользили в коридоре из застывших фигур. Серёжка был потрясающе, неправдоподобно красив, его красота была одновременно и притягательной, ангельской, и какой-то опасной, возможно, даже инфернальной, и Сонину представлялось удивительной загадкой появление такой редкой экзотической птицы в их военной бурсе, где встречались изредка лица мальчиков из интеллигентных семей, но всё равно не аристократы, нет, не аристократы, а здесь… неспешно и филигранно работал штихелем многовековой отбор, чувствовалась порода, как в песенке того времени: «каррарский мрамор, немурский шелк», да, чувствовалась. Девушки все без исключения теряли голову, стоило им лишь увидеть Сергея, а он обычно с досадой отводил глаза, встречаясь с их ищущим взглядом.

На практике в роддоме на их любимой Клинической улице Сонин однажды попал в одну бригаду с Серёжкой. Только что родившая девочку молодая женщина, за несколько минут до того громко стонавшая, стоило акушерке унести ребёнка, а дежурному врачу с Сергеем уйти в ординаторскую покурить, подозвала Сонина и попросила его принести из палаты косметичку, а когда он удивлённо спросил, зачем ей в родзале косметичка, смущённо сказала, что в присутствии такого красивого доктора, как Сергей Христофорович… Но и она, ящерка то есть, была хороша. Маленькая, гибкая, изящная, одетая в облегающий зелёный костюм, она была намного ниже Серёжки, он нависал над ней, а она, свободно откинувшись на его левую руку, запрокинув голову, так открыто и доверчиво смотрела на него, ее сероголубые глаза сияли таким безумным восторгом, такой преданностью, что сердце у Сонина вдруг замерло, остановилось, а потом сорвалось в какой-то немыслимый аллюр и последнее, что он тогда успел подумать, сползая по стенке на пол: «Всё отдам, всё, но она, эта Ящерка, когда-нибудь будет смотреть на меня так же, как на Серёжку». Очнулся он от того, что его друг Лёшка, наклонившись над ним, неумело пытался его поцеловать, так ему показалось, а он, весь взмокший, отталкивал его ватными руками и невнятно матерился, и только потом до него дошло, что испугавшийся Лешка, который до этого успел расстегнуть ему воротник гимнастерки и подтащить к открытому окну, пытался на практике применить навыки искусственного дыхания.

С Милочкой, так звали ящерку, Сонин познакомился в тот же вечер, она тогда, оказывается, первый раз пришла на танцы в академию, её привела подруга. Подругу он несколько раз мельком видел до того, она, как и многие другие, была ПС, постоянный состав. Курсанты взрослели, заканчивали академию, становились офицерами, приходили новые курсанты, а девушки ПС продолжали ходить на танцы в полюбившийся им зал, только с годами тускнели глаза, и всё больше косметики было на скулах и веках. Милочка потом призналась ему, что она и внимание на него обратила только после его внезапного обморока, а до этого никого, кроме Серёжи, не замечала. Да и то сказать, чем он мог обратить на себя внимание такой девушки, как Мила? Он был белой вороной среди курсантов, неуклюжим неумелым увальнем, не умеющим ухаживать за девушками, не знающим ни как начать, ни как поддерживать беседу, мечтающим о близости, ведь ему уже было девятнадцать лет, но толком ещё ни разу ни с кем не целовавшимся. Ребята вначале приглашали его на вечеринки, но он годился только на то, чтобы невпопад читать стихи Блока, которым он тогда всерьёз заболел, а когда все разбредались парами по уголкам, оставался сидеть за столом, делая вид, что сам сочиняет стихи. Сонин страстно мечтал о полной близости с женщиной и ужасно этого боялся. Он не мог с такой же лёгкостью, как его друзья, познакомившись с девушкой, переспать с ней, он искренне недоумевал, как такое возможно, ему казалось делом чести, даже если он только поцеловался с девушкой, жениться на ней. Друзья добросовестно пытались излечить его от этого романтического тургеневского бреда, и, однажды, изобразив громадный интерес к стихам, которые он ранее безуспешно пытался им читать, стали бурно ими восхищаться, и после каждого стихотворения подливали ему водки, а кончилось всё тем, что он проснулся под утро в постели вместе с незнакомой ему девушкой, голое горячее бедро которой лежало на его животе. Он позорно бежал, не дожидаясь, когда она проснётся, и так и не вспомнил, было у него с ней что-то или нет. Ребята на курсе долго издевались над ним, с серьёзными лицами уточняя подробности «ночи безумной любви поэта». Сонин так и не узнал, кто из них назвал его «непарным щелкопером», но после этого перестал участвовать в вечеринках, они с Лёшкой занялись спортом, играли в волейбол, таскали гири в спортзале, но желание переполняло их, а мастурбировать в городе, переполненном девушками, было вдвойне стыдно. В этот вечер они как бы случайно зашли на танцы, тщательно скрывая друг от друга желание с кем-нибудь познакомиться.

«Я не помню тот вечер, он был или не был, помню только пожаром зари... - они шли по Литейному мосту, и небо над вечерней Невой было действительно сожжено и раздвинуто. - И на бледной заре фонари», - торжествующе демонстрировал Сонин очередной фонарный столб, и Милочка, которая большую часть пути отрешённо молчала, зябко кутаясь в тонкое, не по сезону пальто, остановилась и тоскливо посмотрела на него. Сонин понимал, что она думала о Сереже, но остановиться не мог, ему казалось, что с помощью Блока он сумеет преодолеть то расстояние, которое разделяло их. Жила Милочка недалеко от академии, на улице Чайковского, рядом с артиллерийским училищем и гарнизонным Домом офицеров, танцевать она любила страстно, ходила на танцы во все близлежащие военные училища, но об этом Сонин узнал гораздо позже, а пока он встречал её почти каждый день после занятий на канале Грибоедова, где был библиотечный техникум, в котором она училась. Через месяц она привыкла к нему, и каждую субботу в любую погоду они бродили по его любимому маршруту вдоль канала Грибоедова до дома на Пряжке, где жил Блок, и останавливались, и целовались у каждого моста, а особенно любили Банковский мост с его крылатыми львами, и в промежутках между поцелуями Сонин пел. Что пел? Да всё подряд, он вообще любил петь, но все вокруг говорили, что ему на ухо наступил гиппопотам, а голос у него был, что надо, сам он скромно считал себя обладателем глубокого обволакивающего баритона, правда, спустя много лет один из его друзей, услышав в его исполнении знаменитый шлягер «Травы, травы», определил его голос как абсолютно уникальный «благой мат», но это было много лет спустя, уже совсем в другой жизни, а пока, в этой Сонин ужасно страдал от отсутствия аудитории и только Милочка, откидывая между поцелуями голову назад, просила его: - «Саня, спой, пожалуйста, что-нибудь», - и потом улыбалась беззащитно и искренно, как умела улыбаться только она одна. Ещё через месяц, когда похолодало, и в воздухе закружились первые снежинки, они стали проводить вечера на широком подоконнике в подъезде дома, где жила Милочка, и где он наконец, по её словам, научился сносно целоваться. Двор был непроходной, в полночь чугунные ворота закрывали на огромный амбарный замок и, если Сонин задерживался не в силах оторваться от Милочки, ему приходилось перелезать через высокие острые пики ограды, благо тогда он был поджарым и мог протиснуться между остриями пик и сводом арки. Однажды в субботу произошло то, что и должно было случиться. Сонин и Милочка самозабвенно целовались и их руки, которым уже были известны самые сокровенные уголки тел, затерялись где-то под одеждой, а время уже давно перевалило за полночь и ворота были безнадёжно закрыты, и оба уже устали так, что легли и задремали на широченном подоконнике девятого этажа, где жила Милочка, как вдруг дверь её квартиры распахнулась и в проёме возник пожилой мужчина в майке и пижамных брюках на подтяжках, с солидным брюшком и обширной лысиной, и, демонстративно не замечая Сонина, обрушился на Милочку, называя ее гулящей распущенной девицей и проклиная тот час, когда дал согласие своей сестре на приезд в Ленинград неблагодарной племянницы.

Милочка побледнела, съёжилась и превратилась почти в дюймовочку, а дядя, как крот, нависал над ней и всё зудил и зудил. У Сонина тоскливо сжалось сердце, он встал, надел шинель, которая была расстелена на подоконнике, застегнул ремень и шагнул вперёд. - Позвольте, - с некоторым усилием сказал он. - А вас, молодой человек, я не знаю, и знать не хочу. Извольте уйти отсюда, пока я не вызвал милицию, и больше здесь не появляйтесь. А тебя, шлюха, я завтра же отправлю к твоей матери в Конотоп, - прошипел дядя, заталкивая Милочку в квартиру. - Нет уж, позвольте, - завёлся Сонин, - вам придётся меня выслушать или я дверь расшибу. Милочка - моя невеста и я никому, даже ее родителям, не позволю так с ней разговаривать. Дядя Милочки резко развернулся, глаза его остро сверкнули из-под дужек очков.

- Извините, молодой человек, - сказал он совершенно иным тоном, - соблаговолите подождать здесь пару минут, я сейчас к вам вернусь. Он так и сказал, «соблаговолите», и Сонин, продолжая приводить в порядок свою одежду и начиная осознавать абсурдность ситуации вынужденного знакомства, нервно рассмеялся. Дядя Милочки, по-видимому, был отличником боевой и политической подготовки, подумал Сонин, когда буквально через две минуты дверь открылась и дядя, одетый в тёмный костюм и белую рубашку с галстуком, пригласил его войти. Комната, в которую они вошли, больше напоминала танцевальную залу, каковой она и была до революции, как впоследствии узнал Сонин, более того, эта зала была лишь частью анфилады комнат, отделенных друг от друга мраморными колоннами, образующими нефы с обеих сторон залы, в которых жили дядины сыновья с семьями. Эти нефы были выгорожены фанерными перегородками, оклеенными сотнями фотографий. Милочкин дядя, Борис Абрамович, был известным фотографом, и вся жизнь страны была отражена на боковых стенах этой удивительной комнаты. Сонин никогда раньше не видел таких комнат, она была метров двенадцать в длину и метров пять в ширину, на улицу выходили три высоченных окна, а вдоль противоположной стены углом изгибалась лестница, ведущая на антресоли, где, оказывается, жила Милочка.

- Молодой человек, - дядя был торжественен и даже величествен, - сейчас, к сожалению, уже ночь, мы будем рады видеть вас завтра к обеду. Сонечка, во сколько у нас завтра обед? - спросил он кого-то за ширмой с цветными драконами, - да, конечно, в три часа, - продолжил он, - мы вас будем ждать, молодой человек, надеюсь, вы, как человек военный и человек слова, я сразу это понял, не опоздаете. - Можешь пойти проводить своего жениха, - кивнул он Милочке, и она, выйдя за дверь, бледная, с расширенными зрачками, заполнившими всю радужку, почёму-то шепотом стала благодарить Сонина за то, что он её защитил, и говорила, что она понимает, что то, что он сказал, он сказал сгоряча, и что у него нет никаких обязательств, а потом заплакала горько и безутешно, а Сонин целовал её мокрые, солёные глаза и уверял, что он обязательно придёт завтра в три часа, нет не завтра, а сегодня и не в три, а в пятнадцать часов, потому что три часа уже сейчас, и она рассмеялась и тесно, тесно прильнула к нему и уже с широко раскрытыми, промытыми, как небосвод после бури, сияющими глазами сказала: - «Иди, только осторожно, и постарайся выспаться».

Сонин перелез через ворота и шёл по пустынному Литейному проспекту в общежитие на Рузовскую улицу, и в душе у него всё пело, и звучала какая-то удивительная неземная мелодия: «Она меня любит, точно любит, она смотрела на меня сегодня так же, как тогда на Серёжку, а про него она сейчас и не вспоминает». Заснуть Сонину так и не удалось, и в назначенное время не выспавшийся, с головной болью он позвонил в квартиру на девятом этаже дома на улице Чайковского. На душе было муторно, он смутно понимал, что делает что-то не то, но отступать было поздно. За овальным обеденным столом сидела вся семья, Сонину так и не удалось запомнить, как звали сыновей, невесток, племянников и еще каких-то многочисленных родственников, которых ему представляли. Он вообще плохо запомнил этот день, не помнил, что ел, о чём говорили, главное он сказал в самом начале, и вся последующая беседа воспринималась им как один сплошной невнятный гул. Автоматически он отвечал что-то на вопросы о семье, планах на жизнь, хотя какие могли быть у курсанта третьего курса планы, вернее, их было так много и они были такими неопределёнными, что говорить можно было всё, что угодно, всё было одинаково недостоверно или достоверно, да это было и не важно, в то счастливое время Сонин был абсолютно уверен в том, что он осчастливит этот мир, совершит что-то необыкновенное, создаст искусственное сердце или откроет лекарство против рака, неважно что, он пока ещё этого не знал, но сделает обязательно.

Милочка была в том самом зелёном облегающем костюме, за всё время обеда она не сказала ни слова, сидела отрешённая, опустив голову, но когда украдкой смотрела на Сонина, он видел, что глаза её сияли и Сонин успокаивался, тошнота отступала, и ему казалось, что он поступает правильно и что Милочка не помешает ему добиться того, о чём он мечтал. После этого дня они больше не сидели с Милочкой в подъезде на подоконнике, а проводили вечера на антресолях, где у Милочки были узенькая кушетка, полка с книгами и маленький столик. Сонин в то время много читал, и его поражали литературные реминисценции, возникающие время от времени в их общении. То Милочка, обнимая его, говорила: - «Господи, какой ты красивый, скоро моей, только моей станет эта прекрасная голова», - и он проваливался в странный мир «Шагреневой кожи», а строки Светлова, «в двенадцать у нас закрывали ворота», возвращаясь запоздно от Милочки, он вспоминал, когда, преодолевая запертые ворота, протискивался между остриями пик и арочным сводом. Милочка не однажды шептала ему: - «Хочешь я стану твоей, совсем твоей», - но что-то удерживало его от полной близости, петтинг, да, это он позволял себе, правда, тогда он ещё не знал, что то, чем они занимались, называлось именно этим словом. Что-то непонятное, из далёкого - далёкого прошлого, удерживало его, когда она настаивала на полной близости и обижалась, не понимая, почему он от неё отказывается, а он шептал ей:, - «После свадьбы, только после свадьбы, ведь помнишь, как это у Бёрнса: ко мне одна дорога есть, через церковный двор».

- Ты что, - смеялась Милочка, - это же девушка говорит, девушка.

- Вот именно, - отвечал он, и Милочка переставала смеяться и смотрела на него странным неподвижным взглядом. Новый год Сонин встречал с родственниками Милочки, и Борис Абрамович деликатно заговорил о предстоящей свадьбе, которую решили сыграть после зимней сессии.

- Не думайте, - говорил он, - мы люди небогатые, но Милочка не бесприданница, мы за ней дадим матрас, постельное бельё и две подушки. Услышав это, Сонин поперхнулся, он всё-таки был еще очень молод и не задумывался о бытовой стороне жизни, а сейчас представил себе, как он с матрасом и подушками едет по Ленинграду, как смотрят на него его друзья и знакомые, с каким недоумением посмотрел бы на него сам Александр Александрович и как Незнакомка с презрением прошла бы мимо него, и ему стало дурно, что-то противное шевельнулось под ложечкой и знобкие мурашки пробежали по внутренней стороне бёдер. Тогда ему впервые стало ясно, что уже в начале декабря, каждый свободный вечер проводя с Милочкой, он бессознательно стал тяготиться этой связью, ведь ему уже не удавалось читать, он уставал, стал спать на занятиях, и неудивительно, что сразу после Нового года, он с облегчением нырнул с головой в тишину библиотек, начав подготовку к сессии. Занимался он исступлённо, яростно навёрстывая упущенное время, сессию сдал на одном дыхании и даже не заметил отсутствия Милочки, которая на свои техникумовские каникулы, которые как раз пришлись на его академическую сессию, уехала к родителям в Конотоп. Вечером двадцать пятого января, в Татьянин день, он встретил её на Витебском вокзале и, едва успев довезти до дома и выслушав сбивчивый рассказ о каникулах, неоднократно поцелуями ответив на вопрос: «Ты меня любишь?» - ошарашил её сообщением, что через час уезжает на каникулы в Москву, и со смешанным чувством тяжести и облегчения уехал на Московский вокзал. За две недели, проведённые в Москве, он принял окончательное решение порвать с Милочкой, поскольку понял, что панически боится семейной жизни, а если отношения с Милочкой будут продолжаться, то он не сможет справиться с чувством и тогда уже жениться придётся, а это… нет, что угодно, пусть его сочтут подлецом... пусть, всё, что угодно, и будут правы... ведь действительно подло - сделать девушке предложение, а потом отказаться, да ещё безо всяких оснований, господи, а ведь все будут думать, что она виновата, что с ней что-то не так, вела себя предосудительно или ещё что-нибудь. Но что же делать, что делать, ведь не может он сейчас жениться, и, вообще, при чём здесь женитьба, ведь любовь - это совсем другое. А что, если это и не любовь вовсе, а просто похоть и он только накручивает себя, создавая романтический флёр вокруг самых простых вещей, парень и девушка хотят друг друга и это нормально, но это ведь на уровне физиологии, господи, это ведь всего лишь гормоны, повысился уровень тестостерона в крови и всё, и первая же встречная... нет, нет, совсем не первая, и при чём здесь гормоны, ведь он видел, как они танцевали с Серёжкой и именно тогда… У Сонина закружилась голова, наверное, повысилась температура, отвращение к себе перехлестнуло через край. А что тогда, что? Что же это было, тщеславие или желание власти, или…, или всё же любовь, но не к ней, а к самому себе. Конечно же, к себе, к себе любимому, единственному, неповторимому. И скромность его куда паче гордости, он же не может, как все: выпил, потрепался, и в койку, он же Тургенева читал и Блока, и у него всё будет необыкновенно, не как у всех остальных, и это тоже должно быть необыкновенно, иначе что же, он всё выдумал, и искусственное сердце и Нобелевская премия ему тоже приснились, ну уж нет, уступить в этом - значит, предать самого себя, самое главное в себе.

«О подвигах, о доблестях, о славе я забывал на горестной земле, когда твоё лицо в простой оправе передо мной сияло на столе», - вспыхнули перед его глазами строчки Блока. И он тоже забыл, забыл о подвигах и о доблести, и о славе, и ради чего, ради матраса? Сонина передёрнуло от отвращения. Матрас, надо же, матрас, жизнь только началась - и закончить ее этим? Ни за что. В первый же вечер, вернувшись в Ленинград, Сонин позвонил Милочке и, назначив встречу у Витебского вокзала, сказал ей, что жениться не сможет, поскольку во время каникул он обследовался у врача, и выяснилось, что он импотент. Милочка не поверила ему и предложила при первом же удобном случае проверить это. Он впервые раскричался, говорил что-то горячо и бессвязно о том, что неужели она не понимает, как стыдно ему об этом говорить, что у него вся жизнь сломана, что он готов объяснить это родственникам, что, конечно, он должен был вначале проверить себя, а потом уже… что только такая наивная девушка, как она, не смогла догадаться, что с ним что-то не в порядке, когда они… Милочка была испугана, растеряна, ушла от него вся в слезах, а он, расставшись с ней, впервые испытал смешанные чувства: и гадливость по отношению к самому себе и невероятное облегчение, и радость. Свободен! Свободен! - звенело у него где-то внутри, и он с недоумением вспоминал то наваждение, которое охватило его, когда Милочка и Серёжка скользили по навощённому паркету танцевального зала. Господи, когда же это было, кажется, совсем в другой, давней жизни и не с ним, нет, не с ним, а с каким-то другим странным парнем, восторженным придурком, дебилом. И чем больше он говорил гадости о самом себе, тем легче становилось у него на душе, и он дал себе клятву, что больше не взглянет ни на одну девушку, до тех пор, пока не закончит академию и не сделает то, для чего он рождён, пока… в общем, потом видно будет.

Милочка звонила ему. Предлагала встретиться и поговорить, и он пару раз уступал, и, скучая, слушал её и старался не смотреть на неё и всё-таки видел её потускневшее и подурневшее лицо и поникшие плечи, и вновь оживала тоска и гадливость к самому себе. Милочка предлагала просто дружить, встречаться, гулять по их любимому маршруту от Банковского мостика до Пряжки, и чтобы он пел, обязательно пел, потому что ей больше ничего и не надо, лишь бы идти с ним, держась за руки, вдоль канала Грибоедова и слушать его голос, а он, ожесточая себя, думал: «Лгунья, какая же она лгунья, как я пою, ей, видите ли, нравится, да у меня напрочь отсутствует слух, все говорят, а она…» Потом приехала мама Милочки и, встретившись с ним, пыталась узнать, чем Милочка его обидела, она, да и другие родственники не поверили его версии и, скорее всего, считали, что родители не разрешили ему жениться, сочли, что Милочка ему не пара. Последний раз он видел Милочку в начале марта, до летней сессии чувство неясной вины ещё порой сжимало сердце, но он загружал себя учёбой и научной работой, на летние каникулы уехал в горы, и к началу нового учебного года успокоился. На танцы не ходил, правда, Лёшка, как-то сказал ему, что видел Милочку в ГДО с каким- то курсантом из артиллерийской академии, и Сонин успокоился окончательно и забыл о ней. Женился он через несколько лет, но понадобилось прожить жизнь, пройти через развод и одиночество, чтобы понять, что Милочке нравилось, как он поёт потому, что она действительно любила его, и, наверное, это была единственная настоящая любовь в его жизни, а Нобелевская премия… да какая там Нобелевская премия, ну да что уж теперь вспоминать…

"Наша улица” №265 (12) декабрь 2021

Охраняется законом РФ об авторском праве