Ефим Гаммер “Отражение, или Секретный код человечества" роман ассоциаций

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.

Ефим Гаммер

ОТРАЖЕНИЕ,

или СЕКРЕТНЫЙ КОД ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

роман ассоциаций

Ефим Гаммер

©Yefim Gammer, 2021

Рисунок Ефима Гаммера.

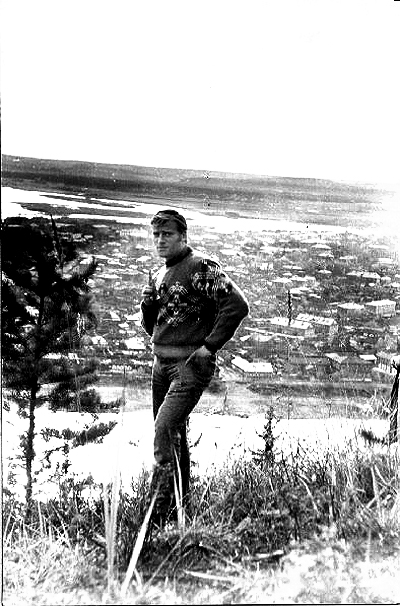

Ефим Гаммер - осень 1972 года - на фоне таежного города Киренска, расположенном на острове между Леной и Киренгой.

Пока России принадлежит Сибирь,

страна имеет огромный потенциал и

значение, и огромные богатства.

Фредерик Форсайт

Из интервью известного британского писателя, автора бестселлеров “День Шакала”, “Псы Войны”, “Досье ОДЕССА”, - Ирине Бороган (“Версия”), помещенном и в “Калейдоскопе”, еженедельном приложении

к израильской газете “Время”, 3 июня 2004 г.

Отступление первое

Старт этой истории был дан весной 1969 года, когда возле кинотеатра “Рига” я встретил первого помощника капитана латвийского парусника “Капелла” Анатолия Данилова. Только что его, по воле неведомых мне номенклатурных ветров, вынесло на журналистский фарватер, и он вместо штурманской рубки оказался в редакторском кабинете. Причем, не морской газеты - ею руководил Яков Мотель, - а сухопутной, рельсовой и семафорной, “Железнодорожника Прибалтики”.

Я неоднократно писал о “Капелле”, бригантине лебединой красоты и грации, где стажировались и проходили практику курсанты мореходного училища. Часто на ней бывал, выходил в рейсы, а говоря по-морскому, облазил ее, что называется, от киля до клотика. Так что знакомство с Анатолием Даниловым было у меня не шапочное, а устойчивое, более того, подкрепленное сотней-другой граммов забористого коньяка.

Новоиспеченный редактор, перекинутый с шаткой палубы в кожаное кресло, набирал боевитую команду разбойников пера. И, конечно, не догадываясь о том, что в штате “Латвийского моряка” я значусь всего лишь курьером, предложил мне заоблачную по сути своей должность - ответственного секретаря.

Ему и в голову не приходило: меня, недостойного из-за еврейского происхождения считаться для отдела кадров даже литсотрудником, никто не утвердит главным стратегом и организатором газетной полосы. Мне же это в голову приходило. Однако менять свою голову на чужую, хотя и партийную, желания не было. И я оставил идеологически неподкованного Данилова - все же еще моряк, не чернильная душа с вечным пером вместо сердца - в неведении о планах родного правительства по еврейскому вопросу, состоящих из трех “не”: не увольнять, не продвигать, не принимать. Правда, заинтересованность в предложении показал, и мы зашли в ближайшее кафе - обсудить детали и принять на грудь.

Слово за слово, в очередный раз охватив пальцами индюшечье горлышко графинчика, я целенаправленно, но не настойчиво, не вызывая подозрений, принялся выводить воспоминания моего собеседника к давнему пожару на “Капелле”, в секретных документах - “поджогу”.

В январе 1953-го этот “костерчик” взбудоражил всю Ригу, потом подзабылся. Но меня, тайного собирателя материалов о “деле врачей” и намерениях Сталина выслать всех евреев страны на Дальний Восток, он продолжал интриговать и весной 1969 года. Тем более, что искру, из которой возгорелось пламя, высек не кто-либо, а штурман Вовси, мой бывший сосед по Дому Петра Первого - Рига, Шкюню, 17, напротив Домского собора.

Восстановим хронологию событий.

13 января в газете “Правда” была помещена статья “Убийцы в белых халатах”.

14 января на борт “Капеллы” поднялись люди из ведомства Берии, чтобы арестовать старпома Александра Вовси, племянника, может, и однофамильца основного фигуранта по делу кремлевских заговорщиков-космополитов.

На вежливый стук в дверь из его каюты высунулись длинные языки пламени. И комитетчикам пришлось бороться не с инакомыслием, а как и всем прочим, включая Анатолия Данилова и его однокашников-курсантов, с огнем.

Когда же они справились с нежданной напастью, выяснилось: “Чиф” (на морском жаргоне - старпом) исчез-растворился. То ли выгорел дотла, не оставив обугленных костей на лежанке с одеялом верблюжьей шерсти. То ли выбрался, дымясь в прожигаемой искрами одежде, через иллюминатор на лед. И... Что - “и”? Или ускользнул, допустим... в желательном направлении - в полынью. Или в направлении совсем нежелательном - неведомо куда.

Недремлющее око по тем, вправленным в ГУЛАГ временам, не любило, чтобы от него ускользали неведомо куда. Помигало оно от огорчения, поморзячило по известному адресу красным огоньком и... И в папке под грифом “хранить вечно!” был похоронен протокол о сознательном, во избежание ареста, самоутоплении подо льдом Даугавы старшего помощника капитана учебного судна “Капелла” Александра Вовси, уличенного в преступных сношениях с Джойнтом и московскими профессорами вредительского толка.

Филькина грамота, написанная вилами на воде, не могла, разумеется, разъяснить ситуацию. Шли годы. Но положение не менялось. И в 1969-м, с той же степенью вероятности, как и шестнадцать лет ранее, никто не имел представления, что в действительности приключилось с Александром Вовси.

Мой расчет на Анатолия Данилова, в студенную зиму пятьдесят третьего практиканта-курсанта, тушившего с кегебешниками пожар, не оправдался.

Это выяснилось за рюмочкой - третьей? четвертой? - “Плиски”, развязывающей язык и угрюмым железнодорожникам, не то что общительным мореходам.

И, следовательно, тайна, которая окружала имя племянника профессора Вовси (либо однофамильца) и впрямь становилась достоянием вечности...

Но...

Но тут-то и начинается моя история...

Из-за того, что Яков Мотель, сам, хоть и редактор, но подотчетный властям еще больше, чем собственной жене, не переводил меня из курьеров в литсотрудники, я крупно повздорил с ним, уволился из “Латвийского моряка” и, покинув Ригу, поехал за романтикой, любовью и на заработки в Восточную Сибирь.

Там, в таежном городе Киренске, на острове, омываемом двумя реками, Леной и Киренгой, в районной газете “Ленские зори” я нашел себе любовь и пристанище. Здесь не интересовались моей национальностью и тем, имею ли я право числиться литературным сотрудником или не имею.

Сибиряков интересовало - умею ли я писать. На мое счастье, я писать умел. Этого было достаточно: меня на скоростях оформили в штат, и не каким-нибудь кочегаром-затейником, на умопомрачительную должность - “заведующий отделом промышленности и культуры”.

Оформили...

Их дело - оформлять, осознал я с чувством внутреннего достоинства.

Мое дело - писать, догадался по извечной изворотливости еврейского ума.

“Трое суток шагать, трое суток не спать - ради нескольких строчек в газете”.

Годится?

Годится!

Это по мне, шагать - не спать, гнать строку и вставлять фитиль нерасторопному тугодуму-конкуренту.

А что по мне, то любо и редакции.

Командировочное предписание в зубы - и катись по таежным падям, кедрачом и багульником поросшим. На пару-тройку дней. Когда и на неделю. В особенности, если подфартит и пристроят тебя вроде “живого” груза на вертолет. На нем в любую глушь заберешься - не заблудишься: хучь в потаенные дебри к охотникам на соболя, хучь к собирателям лекарственных трав.

Взгромоздился на вертолет, и забудь о земном своем, технологическом веке, выкормленном электричеством и дашавским газом: довезут, под свист и скрежет пропеллера, куда и за сто лет хождения по заповедным тропам не доберешься.

Лети и радуйся жизни. Строчи в блокнотике - что заблагорассудится, не думая о цензоре и проходимости в печать.

...Вот он, этот блокнотик передо мной.

Откроем его сегодня.

Откроем и унесемся в давнее далеко, в молодость унесемся.

Прочтем и не будем ничего исправлять.

Как было - так было.

Иначе..

Что “иначе”?

Иначе, думаю, в молодость не унесемся.

Итак, читаем...

1. В гостях хорошо, но дома...

Открылась мне сегодня тайна.... По размерам громадная. Почитай, с весь Киренский округ. А он в Восточной Сибири с Францию. Вровень с ним, с Францию, и тайна, открывшаяся мне. Хотя что... что далась нам эта Франция? С лица воду не пить.

Поделиться? Делюсь, я не жадный.

Какая самая популярная у нас здесь фамилия? Догадались? А? По всему чувствую, нет!

Не Иванов, нет! Не Петров, нет! И не Сидоров тоже. Красноштанов!

Причем, по паспорту он может быть якутом, монголом, бурятом, чукчей. Но чаще всего он русский, пусть родной язык и плохо разумеет.

На днях наша редакция получила секретную телеграмму из Москвы, такого приблизительно содержания: профессиональный охотник на соболя Албай Красноштанов представлен за меткость при попадании в глаз маленьких зверюшек к ордену Ленина.

Мне выделили персональный вертолет и дали распоряжение: без очерка о замечательном снайпере и не возвращайся. Я и не думал возвращаться без очерка.

На подлете к его сторожке пилот сбросил за борт шторм-трап, и я сошел на землю, как ангел, по веревочной лестнице. Вертолет же мой, персональный, отправился в дальнейший путь, по почтовым своим надобностям.

Герой моего очерка то ли прослышал, то ли нет о награждении, но пил, будто прослышал, - напропалую.

В углу его комнатенки стояло пять ящиков водки, один влитый в другой. С пола до потолка. В каждом - 24 бутылки.

Меня он приветил доброй улыбкой, настоенной на открытом русском лице, узких монгольских глазах и редкой, волосок в сантиметре от волоска, щетине чукчи.

- Входи, друг-человек, гостем будешь! Хочешь разговор, пожалуйста, - с открытым сердцем. Хочешь жену, бери, - с открытой душой. Друг-человек мне брат-человек. Что Бог послал - кушай-пей, чем жена богата - прими-возлюби.

От жены его - она выставляла на колченогом столе потроха каких-то местных лесных обитателей - я по скромности отказался.

Но от стакана водки, потом второго отказаться не смел.

- Пей, сынок! - ласково уговаривал меня охотник-орденоносец. А жена ему подпевала: “Пей, сынок, пей.” Полагала, ночь ей обеспечена. Все путем, все по закону. У них, этих таежников с кровью чукчи или якута - давнее, от предков, правило: гостю - открытое сердце, открытая душа, отдай в личную собственность все, на чем взгляд его остановится.

Водку в меня Албай Игнатович Красноштанов уже влил. Теперь пора и жену предложить. Пусть не на всю жизнь, на час-другой.. Но ведь и за час-другой от этой, не сексуальной, честно признаюсь, дамочки неопределенного возраста наберешься всяческих, совсем лишних для организма болезней.

После третьего стакана охотник уже насильно вталкивал мне на колени свою нержавеющую красавицу.

- Бери! Денег не стоит!

- Нет, - мямлил я, не могу, мол, без любви и дружбы.

- Бери!!! Такой обычай! Народы Севера, паря.

Видя мою нравственную неуступчивость, Албай Игнатович снял со стены, с гвоздя, свою знаменитую “тузовку”, винтовочку малокалиберную. И ствол навел на левый мой глаз, будто я уже соболь.

Но я был не соболь.

Я был еврей.

В этот, страшный для жизни момент я интуитивно вспомнил: никакого отношения к народам севера я не имею. Память спасла, и я принял, если взглянуть на меня внимательно сегодня, правильное решение.

- Я еврей, - сказал я. И читая недоумение в раскосине его прищуренных по-ленински глаз, добавил: - Есть такая нация! У нас другая традиция, паря. Дюже историческая! Мы на халяву берем не женами, а соболями. Это когда в гости приходим... э-э... к щедрому хозяину... э-э... паря ты... открытая душа... с винторезом под мышкой..

- Да? - растерялся Албай Красноштанов.

Слово об евреях ему и аист на хвосте не завозил - не порох, не водка, не соль, не спички - товар далеко не первой необходимости. Библию власть пустила на самокрутки еще до его рождения, антисемиты к нему при минус сорок не захаживали, вымирали на тропе познания чести и совести. Так что он предстал в собственном воображении, зашпринцованном алкогольным градусом, первооткрывателем новой народности. Орден у него уже в заначке, а тут подфартило еще и с докторской мантией - будет, на что этот орден повесить.

- За евреев! - сказал я и поднял стакан.

- Есть такая нация! - кивнул Албай Красноштанов и вытащил из наволочки, смастеренной под пуховую подушку, две искрящие антрацитным углем шкурки.

Без антисемитов, согласитесь, вольготно. В медвежьем углу, представьте, чувствуешь себя раскрепощенно и свободно, как, положим, в Израиле, где кругом одни евреи, а в кране есть вода, в банке деньги, в армии солдаты, сержанты, генералы - и все без кривых ружей, и никто не косит от службы.

- Будем жить, евреи! - пошел я по второй, испытывая неведомую на демонстрациях радость от провозглашения лозунгов.

- Врагу не сдается наш гордый “Варяг”! - поддержал декларатора заматерелый лесовик и перекинул мне пушные самородки, стоимостью рублей этак в триста-четыреста.

Я же от хмельного питья и царевой жизни, дарованной под слюдяным солнцем охотничьей сторожки, совсем расшалился и, понимая, здесь мне стыдиться происхождения не придется, нализался согласно веселию на Руси до положения риз.

Журналистский блокнотик я исчеркивал понятными только мне каракулями.

Избушку расцвечивал блицами. Затвор “Зенита Е” щелкал бесперебойно.

Водку глотал, не морщась. Песни пел матерные.

И не заметил, как Албай Игнатович стал раздваиваться. А когда заметил, начал с ними, с обоими Албаями, чокаться и пить на брудершафт. Опрокинув граммульку со вторым Албаем, вернулся к первому. Сравнил: ан нет, не одно лицо - слева округлое, морщинистое, справа - лошадиной конфигурации, с усищами, как у моржа. С животом - на две полши с прицепом в дюжину пива.

Ба! Да это Жорка-летун. Возвернулся, видать. В самый разливной час. Почту разбросал по становищам, и сюда - орден обмывать! Пострел везде поспел! Вот я ему и пропел, ясно и козе, не из Лебедева-Кумача, не во благо маршевых рядов. Из потаенного, домашнего приготовления, когда - “Я другой такой страны не знаю” - имеет прямое отношение к Руси-матушке, а не к запредельной Юрмале с целебным для сердечников морским и сосново-янтарным воздухом, “где так вольно дышит человек”.

“Вертолетчик ты мой, рубель-летчик.

Как твоя керогазка цела?

До какой из заоблачных точек

за пол-литром людей понесла?”

К моменту вылета, выгребая по зорьке на посадку, я заметил, что и вертолет набрался до отключки: лопасти качались, точно пьяные матросы на шаткой палубе, мотор чихал и отплевывался, будто вот-вот блеванет.

Жорка взгромоздился в кожаное, подпрыгивающее как на рессорах кресло водилы, вытер усища тыльной стороной ладони, зычно, словно он Чкалов из довоенного фильма, провозгласил: “От винта!”, потом добавил из Пахмутовой и Добронравова по-Гагарински: “Он сказал - “поехали” и...”

“И положил на всех.”, - доходчиво подсказал я.

- А то! - весело заметил Жорка.

Штурвал на себя, и минуту спустя он на пару с матерком поднял усыпляющую ритмичным покачиванием люльку в воздух, взял курс восточнее, в сторону сопок, на лагерь геологов, ищущих какую-то мифическую, небывало богатую Золотую жилу Сибири. По поверью, она проходит чуть ли не по поверхности земли и не далее чем в трехстах километрах за Киренском. Но места там нехоженные, лешим и водяным оберегаемые, поднадзорные, как в глухую старину по неписаному правилу бирючьей жизни: тайга - закон, медведь хозяин...

2. Старатель

...Я очнулся. Вдали догорал “почтарь”. Заломленные лопасти жалко поскрипывали на ветру. Утренник порывисто раздувал огонь, метил мою продымленную одежду колкими искорками. Вероятно, от их колючих укусов я и пришел в себя.

- Жорка! Жорка!!! - позвал я.

Ни звука в ответ.

- Жорка, мать твою!..

Тщетно.

Искореженное железо, охваченное затухающим пламенем, раскаленно постанывало - не подпускало, захоти даже покопаться в его механических внутренностях. Громыхнул взрыв, и все стихло, только опаленная хвоя осыпала на луговину пахнущие йодом иглы кедрача.

Невдалеке я приметил ручей. Решил пробираться к нему. Но подняться - ни в какую, слабо мудаку опереться на правую ногу. Догадался - “вывихнута”. Резкая боль, как подсечкой, сбила меня наземь. Я упал на спину. Запрокинутыми за голову руками цеплялся за стебли кустов и попробовал ползти к ручью. Разрыв-трава помогала как валик. Она скользила под лопатками и выхлестывала сзади.

Полусмертное в своей безысходности состояние. А все, что окрест, слышится, воспринимается, контролируется разумом. Перешептывание голубичника с багульником. Неторопкий перестук дятла, выговаривающего неведо кому, если не мне укоризну: “так его! так его!” А подними глаза к небу, гляди, там в частоколе ветвей болтливая ронжа, таежная сплетница, любительница подсматривать за чужими мучениями. Стерва, подглядывает и за мной. Зрячие ее бусинки посверкивают любопытством. Вот сейчас взмахнет крыльями и понесет новость по своей глухомани, зачастит на птичьем языке: “Свежее сообщение для рубрики “Пьянству - бой!”

“Ох и налетаться тебе предстоит, коллега! Надорвешься от крика - телеграфа-то нет!” - подумал я некстати и усмехнулся. У меня тоже телеграфа нет. Да и рации. Да и Жорки-летуна, надо полагать... Никого нет... Да и меня самого, наверное, теперь, после крушения вертолета, тоже нет. Ни для кого... Ничего... от меня не осталось... ни для кого... Се-ла-ви, как говорят французы, но совсем по иному поводу, в случае, если в семье у них рождается невзначай негритенок...

Я попытался стянуть через голову свитер, травящий легкие гарью и сковывающий движения. И тут, когда с усилием приподнялся, на плечо мое легла тяжелая рука.

- Паря!.. без этого... надорвешься! - басовитая хрипотца остановила мою борьбу с липкой от пота одеждой.

Я уставился на незнакомца, неведомо откуда возникшего передо мной.

Здоровенный бугай, под метр девяносто, заросший буро-серебристой бородой, с длинными, сединой побитыми волосами, перехваченными по лбу тесемкой, сплетенной из трав, с вкраплениями мелких цветков. Под ней - символом третьего глаза, что ли? - высвечивала золотистого отлива медаль с изображением человека. Одет он был в лосиную доху, но не магазинную, ширпотребную. Без тканного шелком по вороту и обшлагу узора разных оттенков радуги, не отороченную беличьими хвостами, грубую, самодельную, будто выкроенную по наитию, а не по лекалу.

- Ты - кто? - спросил я.

- Хозяин...

- Чего-чего?

- “Человек проходит как хозяин необъятной родины своей.” Не слышал?

- Слышал. Но сейчас это не поют.

- Оскудела родина на человека?

- Сейчас поют - “Ландыши...” Ты сегодня мне принес не букетик вшивых роз, а совсем простые ландыши. Ландыши, ландыши - женский цветок, бабьего лета привет...

- У нас тут без баб. А что до лета... Зима-лето, лето-зима, все одна сатана, без сроков и зачетов по выработке.

- Из зэков? Слышал: там, за бугром, в Катанге, Сталин чуть ли не весь район замастырил сплошняком в лагерь. Хрущев проволоку снял, Брежнев сказал: “Живи! Но в столицы не рыпайся!”

- Что слышал, то и забудь. А то припомнят - “слышал”. И заруби: кум - тайге не хозяин.

- Расконвоированный?

- Старатель.

Таежный скиталец присел на корточки и, придерживая меня за колено, стянул с правой ноги унт, сшитый из обычного сапога, обтянутого по голенищу собачьим мехом. Распорол штанину ножом.

- Ого! - удовлетворенно произнес в густой волос бороды. - Эко тебя потрепало, баллов на восемь. Но ничего, держись, “мастер”, мы тебя с рифа сдернем.

И дернул, черт, так дернул за пятку, что брызги из глаз, в ноздрях пар, а в штанах мокро.

- Ух-х! - выдохнул я от неожиданности.

Незнакомец взвалил меня на плечо и, сопровождаемый зубным скрежетом и постаныванием, двинулся в путь, грузно ступая по податливому зеленому насту.

Сквозь кипень мозгов до меня глухо доносилось:

- Береги косточки, “мастер”. Растрясу. На суше мили на километры мерят, по-мужицки. А километры - тряские, холера! Держись!

Увесистая лапа добытчика легла мне на крестец и ершистый лосиный ворс опалил щеку.

Я держался, сколько мог. До... провала памяти.

3. Таинственная медаль

Тяжкие удары колуна раскололи дремотную тишину. Я открыл глаза. Осмотрелся, не сдвигаясь с лежака. Надо мной потолок, в замысловатых тенях, расцвечиваемый коптящими фитильками, плавающими в дурно пахнущем жире. Громоздкая печь, выложенная из валунов, пыхтела, переваривая смолистые чурки. В углу бивни мамонта - зловеще скалящиеся костяные дуги. В центре стол с искрящим светильником. Срублен из расколотых стволов. Вместо стульев по периметру от стола расставлены двухохватные чурбаки, массивные, тяжеленные, как и все в этом матером зимовье.

На одном из них, у моей левой руки, находился березовый туесок с какой-то маслянистой жидкостью. Пригубив, я догадался: медовая настойка.

Проснулся я освежевшим, с ощущением прибытка сил, разносимого во мне каким-то непонятным, колдовского звучания, голосом. Вроде бы моим собственным, но по рождению телепатическим. “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради”.

С некоторой оторопью подумал: “Десять заповедей.” Откуда здесь Библия? Где проигрыватель? Пластинки?

Протянул руку ко лбу. Ну да, вот она, пластинка, если ее угодно так называть.

Ко лбу моему на травяной тесемочке была прикреплена медаль - копия (или же она самая?) той, что я видел давеча у Старателя. В неверном свете маслянистой плошки, попыхивающей над головой, различалось изображение бородатого человека с раскиданными в сторону руками (ладони открыты в знак мира) и широко расставленными ногами. Помните “золотое сечение” Леонардо да Винчи? Ассоциативно, нечто подобное. Но мой целитель был вписан не в квадрат, а в Маген-Давид. И это уже странно. Ибо евреям нельзя воссоздавать Образ и Подобие... Нет-нет, вспомнил я, запрет касается скульптурного портрета, нельзя творить, как говорится, идолов и кумиров. А рисовать, гравировать... это не возбраняется Законом, полученным на горе Синай.

Вспомнив о наставлениях дедушки Фройки, я продолжил изучение таинственной медали. На ней, в нижнем углу перевернутого треугольника распознавалась наша планетарная система - Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Луна, а по окружности диска, стартуя от небесной схемы, бежали иероглифы, либо неясного содержания математические формулы.

Тот же набор рисунков был помещен на оборотной стороне медали. Различия не очень-то выделялись. Однако, присмотревшись, я нашел два несходства. Лоб “оборотного” человека украшала медаль, а в ногах его, в нижнем углу перевернутого треугольника, имелась иная схема - то ли звездного неба, то ли эзотерическая. Познания морского журналиста в навигации, а тем более в эзотерике, не слишком обширны. Мне хватало и того, что я не понаслышке знал о даровании евреям Торы, о десяти заповедях, из них семь для иноверцев, видел, как выглядит Сидур и буквы древнего языка.

Отступление второе

С малолетства, пока - в пятьдесят четвертом, в апреле, перед приемом в пионеры - не воспротивились в школе, меня водили в синагогу. По субботам утреннюю молитву я зачастую проводил подле дедушки Фройки, в нашей квартире, на Аудею, 10, в Риге. И вместе с ним, по окончании молитвы, произносил наши родовые имена, от моего и дальше - Аарон, Фроим, вглубь веков - Арн-Берш, Борух, Аарон, до исхода из Испании, где предки мои, великие мастера Толедо, чеканили рыцарские доспехи, и дальше, до Соломона Мудрого, эпохи Первого Храма - “Шломо Хохам, ба ткуфа Баит Аришон” - и дальше-дальше, до отца его, царя Давида, основоположника нашей династии.

По преданию, как мне растолковывал дедушка Фройка, папин папа, родившийся аж в 1870 году, вместе с Лениным, и переживший его на символические тридцать три года, потомки Давида друг с другом не связаны. Они раскиданы по земле-матушке с таким расчетом, дабы, несмотря на вековечные гонения, погромы и даже Холокост, род избранных из них, точнее, уцелевших, не пресекся, ибо он явит людям Мессию. Когда? Кого? В каком возрасте? Все это тайна, подлежащая сокрытию для человеческого ума. Иначе “в условленный срок” или “в указанном месте” начнут объявляться самозванцы “отличительного возраста”. К чему это приведет? Нетрудно догадаться. Скорее всего, к новым погромам и гонениям. Так что потомок Давида, не раскрываясь любопытствующему, должен нести свое сокровенное по жизни, уповать на Всевышнего и обнаруживать в повседневном Его пояснительные знаки.

Иллюстрацией к сказанному - чем не пояснительный знак Всевышнего? - служила история нашей семьи, последняя строчка в ней вписана мной. По соображениям древнего знатока Торы, лестным для пацаненка с чесучими кулаками и развитой фантазией, я считался самым необыкновенным мальчиком в рижской синагоге, образца 1953 года. Почему необыкновенным? Потому что у меня, единственного, пояснял он мне, малосведущему в замыслах Гитлера, живы и здравы оба еврейских дедушки и обе еврейские бабушки. Ни у кого ничего подобного в Риге той поры не было - в “расстрельных” лесах Румбулы истреблено почти все еврейское население города. Ни у кого э т о г о не было. А у меня было. Не чудо ли э т о? Чудо!

“...Но чудо в одиночку не ходит, - говаривал мне о “пояснительных знаках” дедушка Фройка, переживший не только своего башковитого ровесника, но и его продвинутого в математике ученика, высчитывающего на обличающих пальцах пятилетку в три года. - Сегодня, когда вождя всех народов положили уже рядом с его учителем в науке побеждать на вечное хранение в их главный ломбард - в Мавзолей, оно ходит... присмотрись, внучек... на ногах твоего папы Арона”.

Незадолго до смерти Сталина, в разгар дела об “убийцах в белых халатах”, моего папу Арона, жестянщика второго цеха завода №85 ГВФ, объявили вредителем. В годы войны его награждали медалями. В сорок восьмом одарили золотым нагрудным знаком “Отличник Аэрофлота”. В пятьдесят третьем вывели в государственные преступники. А продукцию он выпускал ту же самую - авиационные баки. Ныне, видите ли, некачественные. Вот она, причина! Хотя, конечно, имели возможность инкриминировать и сочинение, плюс исполнение на аккордеоне, в концертах и на танцах, в присутствии посторонних, разумеется, националистической музыки - фрейлехсов.

“Баки текут!” - сказали папе спецы из приемной комиссии.

У него отобрали пропуск, чтобы он в ходе следствия не проник тайком, по-шпионски, на завод, не добрался до охраняемых поддатым вохровцем баков - секретная технология, не трали-вали! - и не запаял их наощупь, чтобы скрыть следы своей преступной деятельности. Папу посадили под домашний арест. Вот он и сидел, грустный, в одной компании со всеми нами, в ожидании повестки и судебного разбирательства. А дальше... Дальше у евреев случился запланированный праздник Пурим, а у Сталина незапланированный инсульт. И пошли чудеса. Вселенского масштаба. И малоприметного для окружающего мира, но оттого не менее ценные, личные. Чудеса, а в подверстку к ним, для посвященных, “пояснительные знаки”. Надобность в “убийцах в белых халатах” да евреях-вредителях отпала. Повестка в суд затерялась в дороге. Авиационные баки каким-то невероятным образом перестали течь. Папе выдали бессрочный пропуск на завод, Сталину, с той же отметкой - “хранить вечно!” - в Мавзолей. И они разошлись по своим рабочим местам.

Но чудо спасения продолжало ходить на папиных ногах, и несло его, спасая от невзгод и болезней, пока не вывело в Израиль. Затем и в Израиле, где мой брат Борис, профессор Иерусалимской академии музыки, джазовый саксофонист, кларнетист и оранжировщик, переозвучил на модерный лад его фрейлехсы. И повез их на международный фестиваль диксилендов в Сокраменто - США.

“Фур-рор, - как говорил папа, - был большой. Оркестрантов не отпускали со сцены. Аплодисменты переходили в “авиацию”. - (Так на профессиональный манер, не опасаясь уже обвинения во вредительстве даже от ревнителей чистоты языка из еврейского союза русскоязычных писателей Израиля, бывший самолетостроитель перекраивал “овацию”.) - И никто из американцев не догадывался, - продолжал папа, - что музыкальный младенец - это еще тот вундеркинд! Он издавал свои первые звуки еще на довоенном одесском Толчке, когда там все еще было, и в парке Шевченко, на танцах, и на концертных вечерах в городском Летнем театре. Младенцу не день рождения надо справлять, а форменный юбилей. Пятьдесят лет, как одна копеечка!”

Умер папа в Израиле, в Кирьят - Гате, всего за три дня до 88-летия. 9 мая 2001 года. В День Победы. Ровно сорок лет спустя - еврейский мистический срок! - после смерти своего тестя, моего дедушки со стороны мамы Ривы, также как и он, да и другие мои родственники, коренного одессита Аврума Вербовского. (Дедушка Аврум покоится на Рижском еврейском кладбище. Старый солдат, инвалид Первой мировой войны, прошедший через все ужасы ГУЛАГа, не дожил до репатриации в Израиль).

4. Чеховские чтения

Отворив ударом ноги дверь, в светлицу с охапкой поленьев вошел Старатель. Несколько тяжеловесных шагов, и он со стуком сгрузил дрова у печи. Обернулся.

- Ну, как, ”мастер”? Очухался? Киль не беспокоит?

Я откинул оленью шкуру, служащую одеялом, выставил на обозрение ногу с синим кровоподтеком, на удивление, почти не саднящую.

- Вроде, нет, - сказал со скользящим в голосе недоумением.

- Благодарю за службу, паря!

- Это мне надо благодарить вас! - вырвалось у меня.

- Полно! Полно! Не подыхать же тебе, перевернутому вниз клотиком.

Мой спаситель собрался было на выход за очередной вязанкой. Но я его остановил.

- Извините, я не представился. А то вы мне... - Я смущенно хмыкнул...

- А - а... - засмеялся незнакомец. - Чи? С Запада, с Зауралья? “Паря” тебе не по вкусу. “Мастер” - не в протык мозгов.

- Почему же? - обиделся я. - “Паря”... Я же, друг-человек, сибирской закалки журналист. Из Киренска, газета “Ленские зори”. А “мастер”... на морском сленге - “капитан”. Оки-доки, “маркони”? - (так на торговом флоте называют судового радиста.)

- Ого! Не иначе, ты котерман.

Котерман - это, как мне было хорошо известно, - добрый корабельный дух Балтики, вселяющийся по древнему морскому поверью в любую мало-мальски пригодную для плаваний посудину.

- Кью - ес - кью, - отбил я по памяти морзянку, традиционно завершающую радиограммы, значит она нечто вроде “благодарю за связь”.

- Лады, “мастер”. Кью - ес - кью... Переходи, позволяю, на прием по корешам - на “ты”.

- А как тебя звать “по корешам”?

- Зови, как и прежде, “Старатель”. Не ошибешься.

- А меня...

- Не надо, - поспешно перебил меня Старатель. - Много знать - лишку сболтнуть, а от сумы и тюрьмы... так-то, “мастер”.

- Но мы же - друзья, я полагаю.

- Ты журналист?

- А то! - ответил я с вызовом.

- Знаешь ли ты, журналист, кого больше всего опасался Антон Павлович Чехов?

- Ну?

- Провинциальных репортеров, люба!

- Не боись! Я не провинциальный! - взорвалось во мне. - Я из самой Риги, Маленького Парижа. Слышал, небось. Там мили на километры не мерят.

- Да? - Старатель вздрогнул, словно от неожиданного удара. И посмотрел на меня совсем по-новому, с живым, не таким как раньше, интересом.

- “Латвийский моряк”, - представился я, приподнимаясь на койке. - Собственный корреспондент. По независимым, но вполне личным причинам, осваиваю сухопутную романтику.

- Морская приелась?

- Обстоятельства... - невразумительно пояснил я.

- Обстоятельства - выше нас, - согласился со мной таежный житель, скрывающий под внешним обликом пещерного человека неординарную начитанность и образованность.

Он шагнул к выходу. Остановился. Посмотрел на меня, будто хотел что-то сказать. Но промолчал... Понурив плечи, двинулся за порог и на выходе громко шлепнул дверью о косяк.

По всему видно, донимала его какая-то старая житейская язва. Может, беглый он... Может, травленный... Может, ищущий самого себя, но без содействия милиции...

Опять загукал топор, круша кряжистые чурбаки. Пахло смолистым деревом и кедровым орехом. К сердцу подступало ощущение тепла и безопасности. На потолке, под моцартовскую флейту, в немых монологах лицедействовал театр теней.

Я чувствовал: вот-вот усну.

Мне представлялось: сонливость выступает из таинственной медали, помещенной у меня на лбу, и охватывает меня, охватывает, убаюкивая....

Я снял ее и, борясь с дремотой, стал снова изучать. Но ничего дополнительного для себя не открыл, хотя даже попробовал “на зуб”, по стародавнему способу определяя: золотая ли? На вкус, если таким опытным путем определяться в изысканиях, медаль была изготовлена не из золота, а из какого-нибудь внешне похожего на него сплава, либо стекла, либо пластика...

5. День и ночь - сутки прочь

Из стенной продушины пыхнуло ночной прохладой. Я озабоченно завертелся на лежаке, натягивая до подбородка оленью шкуру. Осмотрелся. У печи угадывалась громоздкая, как шкаф, фигура Старателя.

Дальние, тускнеющие на зорьке звезды заглядывали в приоткрытое оконце. Озноблые лучи щекотно шарили по лицу, высвечивали на чурбаке туесок с медовой настойкой, но не доискивались протопленного угла, где храпко досыпал мой спаситель.

Угонистый ветришко, в согласии с писаниями сибирских литераторов, шаловливо заскакивал в пятистенок, шебуршал в одежде, висящей над печью и, умаясь, стихал.

Утрело... На кораблях в это время бьют склянки, и первая вахта заступает на службу. Я без понятия, передались ли мои мысли Старателю, но он нервно задвигался и, выбрасывая басовитые слова, перекатился с боку на бок, лицом ко мне. Его руки, хорошо уже различимые, вели между собой непонятную, и оттого какую-то зловещую борьбу. Правая скрюченными пальцами ухватила кисть левой и свирепо дергала ее на себя, словно стремилась вырвать из плечевого сустава. И вдруг, осознав тщетность своих усилий, отпустила ее и тотчас нанесла удар кулаком. Куда? В никуда. В воздух. Был бы Старатель боксером... Но он не боксер... И что это за “бой с тенью” - лежа? в пору петушиных криков?

Спросонья таежник вскочил на ноги. Ошалело вертя головой, он мало-помалу приходил в себя. Столкнувшись с моим взглядом, виновато бросил:

- Чертовщина!

- Провинциальные репортеры?

Шутки Старатель не принял.

- Руку отлежал, - сказал в оправдание. - Вишь ли, она - стерва! - на глотке пригрелась. Глотку я чувствовал. А ее - нет. Ну и... глоткой сквозь сон почувствовал - душат! душат, гады! Ну и... - Он виновато махнул рукой. - А ты дрыхни, чертяга. Чего тебе?..

Я беспокойно заворочился.

- Ищут, поди, меня.

- Никто тебя не ищет, “мастер”. Полетали над твоим корытом, позырили с верхотуры - винтики, гаечки да обугленные угольки из костей. Я там волчьи просыпал на обозрение пентюхов. Словом, не гоношись, списали тебя с баланса. А ты, даром что списанный, живи-лечись. Медаль не снимай - целительная.

- Ты меня - что? в без вести пропавшие?

- Паря! Не шебурши языком по-пустому. Оклимаешься, выведу к бакену, и топай дальше своим ходом.

- А что людей приведу - не боишься?

- Не приведешь.

- Доверяешь?

- Человеку не доверяю. Медали доверяю.

- Чего так?

- Она тебя правде-совести учит. Не убий. Не укради. А шире... не предавай, заодно и не делай подлостей.

- Десять заповедей. Кто их не читал в Библии? И что? Не убивают? Не воруют? Всего несколько заветов, и те выполнить не могут, а называют себя Венцом Творения.

- Если бы ты знал... И всю Тору можно выложить всего в несколько слов - “не делай другому то, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе”.

- Кто сказал?

- Рамбам!..

- ?

Видя мое недоумение, Старатель усмехнулся:

- Не знаком с таким мудрецом? Все бы тебе чужие лоции, а?

- Брось! Я просто о заповедях. Их все знают, чуть ли не наизусть, а толку-то, толку...

- Не тушуйся, “мастер”. Ты сейчас напрямки идешь. “Другим путем”... но напрямки... по своей лоции. Медаль ведь не учит тебя, дурака. Пропитывает заповедями. У тебя даже в мыслях не возникнет желание выдать меня властям, дать им адресную указку. Сколько людей тут перебывало! Кто во имя золота, кто ради охотничьего промысла. И никто... никогда... уходя... не вывел на мой след ищеек. Я береженый.

- Береженого Бог бережет, - подсказал я из народных поверий.

- А кто тебе сказал, что медаль - не Божьих рук дело?

Я закусил губу. “Сумасшедший?”

Старатель радостно охнул, приметив мою реакцию.

- Напугал, никак? Зря! Сам разберешься с медалью. А что касаемо человека... Человека понимать с первого осмотра надо. Жрать захочешь... - легким движением ноги он вытолкнул из-под стола короб с солониной. - А я... я... - он хохотнул, словно вспомнил анекдот, - тоже пойду “другим путем”. Ты - “другим”, из Риги в Сибирь. Я “другим” - от штурвала к ухвату с чугунком. Все путем, все путем, паря! Мне силки на зверя ставить пора, а то... зимы тут морозные, иной раз носа из зимовья не высунешь. Бывай и не кашляй!

Затворив за собой входную дверь, он подпер ее останцем молодого кедрового ствола с комлем и удовлетворенно прогудел:

- Поставил тебя на якорь, “мастер”. Не дрейфь!

6. Таежный смотритель

Затворничество тяготило. Томительно долго в стенном прорубе стлались низкие облака, закрывали мутной заволочью солнце.

Птичье попискивание внезапно смолкло. Густой медвежий рев наложил на него свою мохнатую лапу и сгреб в никуда. В одночасье лесная жизнь поскучнела - таежный смотритель обходил дозором свои владения, выгадывая к человечьему, вкусовому, пахнущему вяленой рыбой и копченым мясом жилью.

Разглядеть зверюгу из оконца мне не подфартило. Но не зря говорят: у страха глаза велики. Я представлял Косолапого внутренним зрением более, что ли, пугливым. Этакий... ну, как снежный человек... Весь из себя - симбиоз мышц и шерсти, нечто вроде кучи булыжника, обернутой бронированной шкурой. Матерый, оголодавший, с провалившимся брюхом. С вилами на такого не ходить. Дробиной такого не бить. А тут под рукой не то что дробины, путного ножа не сыскать. Хотя... нож мне тоже без надобности. Вот “тулку” бы о два ствола да парочку к ним жаканов! Но чего нет, того нет. А надумай медведь ввалиться в избу, чем обороняться? Палкой от веника? Поленом? Колотушкой или супной ложкой? Чем? Мамонтовыми бивнями, что скелетным светом лучатся в углу? Это по мне свет скелетный, отталкивающий, по ассоциации со звуковым фоном. А Бурому? Ему, наоборот, свет такой в радость. А бивни для него притягательны. Душком живности. Не выветривается он для охочих до крови ноздрей, почитай, и за тысячу лет.

Бурый, судя по рыку, обошел зимовье. Дробный бревнопад, затем послышалось чавканье: отыскал, стервец, поживу, разнес по ветру медовый дых.

Что дальше?

А дальше - от озноба в поджилках, что ли? - чередой пригрезилось мне всякое, читанное о диком животном мире. Но ничего о медведях, кроме цирковой присказки: мол, умны, послушны и податливы дрессировке.

Что же в действительности у этого мохнатого “умника” на уме, не дознаешься. Не укротитель. Урчит себе и урчит, мед лапой зачерпывает. А в “книжной” памяти моей - ничего “медвежьего”, пригодного для выправления поганого моего положения.

В минуты незапланированного рандеву с Дядюшкой-Зверем заполонили память не четвероногие, а ползучие твари. Нет, библейский Змий тут не причем. Он не для стрессовой ситуации. Но товарки его кусачие, из Брема, те - да! - повыползли из-под валежника и давай жалить ненужными знаниями.

Вспомнилось, змеи на близком расстоянии ориентируются с помощью терморегулятора. Они атакуют подвижный источник теплового излучения. Поэтому стоит, положим, замереть, перехватив дыхание, и паскудная тварь, ползая по тебе, не то что не укусит, не обратит на тебя, полумертвого от ужаса, даже своего гадючьего внимания.

Но такая квадратура круга со змеями. А при обращении с Хозяином тайги - помогает как мертвому припарки.

Замереть? Я и без того обмер.

Не дышать? А укажите мне пальцем - кто осмеливается дышать в этом одноэтажном срубе?

Стол? Чурбаки? Мамонтовы бивни? Печь? О, да, печь дышит, правда, едва дышит - вся выгорела, поди. Солонина? Вяленая рыба? Кто? Если напрячься - прислушаться... кто? Никто! Ей Богу, никто! Ни здесь, в становище, ни окрест, метров за сто-двести. Никто! Слава тебе, Господи, никто! Чавканье стихло. Ни рыка, ни довольного урчания. Ау! Косолапый? Где ты? Ау! Куда запропал? А... запропал? Запропал - не показывайся! Пошел к черту, морда нерусская! А то заразишь!

И тут, совсем некстати, когда виновник моих душевных страданий удалился в глубь чащобы, вспомнилось о медвежьей болезни. Если мохнатого разбойника, открылось мне с опозданием из книжек и фильмов, внезапно напугать, он от страха обделывается по полной. Моя реакция на недавнее испытание грозила оказаться похожей. Но хрипотца Старателя ударила по барабанным перепонкам, и в одно мгновение - я уже не один! - вызволила из кошмариков брожения желудочных соков.

Я повернулся от оконного проема к двери.

- За румпелем спокойней? - засмеялся таежник.

Я неопределенно пожал плечами, прислушиваясь: не бурчит ли в животе? Вроде бы, нет. Отошло.

- Спокойней на камбузе, у котла с приварком, - бросил с вымеренной независимостью.

Старатель присел ко мне на лежак. Коротко, не утруждая себя, пояснил обстановку.

- Прости, не предупредил. Боцман Михай иногда к нам наведывается. Малый - шалун, с воровскими замашками. Любит - чего повкуснее. Нет-нет, - машинально повел ладонями из стороны в сторону, упреждая естественный вопрос. - Человечинкой не интересуется. Так что окорочек свой на солнышке не копти, не понадобится.

И с тем же несколько хрипучим смехом он прикрыл меня до подбородка меховым пледом.

- Спи, работник умственного труда!

Но какой сон?

Старатель прошел к коробу с продовольственным припасом. С удивлением поднял на меня глаза.

- А ты ведь не жравши. Чего так? Стесняешься? Голодом кормиться - лучше удавиться, паря, - и перекинул мне оленью лопатку. - Похрумкай с устатку, а к вечеру - приглашаю! - банкет заделаем, как в лучших домах Филадельфии.

- Чего там подают? - прошамкал я, впиваясь зубами в мясо.

- Жареная птица.

- Экая невидаль.

- С водярой для трезвенников и белой горячкой для их антиподов.

- Ты антипод?

- Я трезвенник... пока еще... по воле судеб и раскладу обстоятельств.

- А-а... - вскинулся я, чуть челюсть не вывихнул. - Откуда?

- От верблюда! Твоя?

Таежник вытащил из-за пазухи плоскую алюминиевую флягу, граммов на восемьсот, наполненную под пробку незадолго до вылета щедрым на выпивку Албаем Красноштановым. Для сохранности, как припоминается, я угнездил ее в боковом кармане куртки. Что с ней сталось впоследствии - пригубили напару с Жоркой? Ополовинили? - выветрилось из мозгов.

Спиртовая посудина покрепче моих мозгов оказалась, из нее достойное содержимое не выветрилось. Это Старатель продемонстрировал мне во весь зубастый рот: отвинтил колпачок, глотнул, крякнул и утерся рукавом.

- Хорошо пошла!

Я протянул руку.

- Со мной она ходить тоже не разучилась.

- На четырех ножках?

- Ну! - возмутился я, хотя представлял, как разило от меня сивухой давеча, когда Старатель волок меня к зимовью.

Отпив из фляжки, я облегченно вздохнул. Чуть было не вырвалось: “Жорку-летуна нам бы на третьего...” И грустно потупился: почувствовал неловкость, то ли вину какую-то - кто растолкует? Однако, ежели на третьего нет никого, значит, и толкователей нет.

Молча я вернул фляжку Старателю.

Он задрал бороду, приложился к горлышку. Кадык его растревоженно вздрогнул.

Разгоряченный спиртным, жадно вгрызся в мясо.

- Пища богов! Еще будешь?

Я мотнул головой.

- Ладно! У меня в рундучке полно всего этого. Не тушуйся - бери. - Неожиданно он замялся, словно донимало его что-то, но “что” до поры до времени разглашать себе дороже - тайна о двух сургучных печатях! Он пытливо взглянул на меня, изучая. Наконец, спросил: - Ночью я ничего такого? Когда руку отлежал... Спросонья... Не базлал лишняку?

- Ничего такого...

- Тогда спи. А я пойду костерок запалю...

Хлопнул дверью, вышел во двор, распевая: “Погибать нам рановато, есть у нас еще дома дела.”

Потом - удары колуна, треск сучковатых поленьев, скорострелка смолистой лучины, попыхивание огня. И над всем этим:

- Банкет, бля! Не хухры-мухры, как в лучших домах Филадельфии! Ешь ананасы, рябчиков жуй, в день свой последний танцуй и гужуй!..

7. Моряки - в “бичи”, корабли - на “гвозди”

Ввечеру, когда неохватные пихты и кедры сомкнулись за окнами в строю великаньего войска, Старатель раскладывал на столе заготовленные к ночной осаде “боеприпасы”. Прожаренные до хруста в косточках рябчики соседствовали с кореньями и ягодами, а в центре, будто увенчивая короной царское пиршество, возвышалась моя фляга-поительница.

- Садись! - пригласил меня хозяин.

И подождав, пока я устроюсь на чурбаке и положу себе в посудину мясной приварок, разлил по стопарям.

- За что пьем? - спросил я.

- За маму, за папу, и за Него, за Создателя! - не задумываясь, ответил Старатель. - Или?.. Тебе тост подавай пораскидистей и со значением, да?

- А то!

Я радел выпить за него, за Человека, по моим понятиям, с большой буквы, за спасительную встречу, за доброту и помощь. Но Старатель не позволил распогодиться в чувствах признательности. Небрежно чокнулся со мной и...

- Как там в мире - по Бофорту? Полный штиль?

- Штиль.

- Ну так, за мир во всем мире!

Мы выпили. И закусили. Выпили вновь.

“Сухопутного моряка”, как мне представлялось, забирало круче меня. Чай, с непривычки. Или из-за долгой отлучки от хмельных градусов. Хотя... хотя своей пули не слышишь, своей смерти не видишь, своей пьяни не чуешь.

- Давно с флота? - начал я осторожно выправлять его на фарватер.

- В бичах?.. И не говори!

- Год? Два?

- Мерь на пятилетки. “Широка страна моя родная, мно-г-о-в-н-е-й лесов, полей и рек...”

- При Хрущеве семилетка.

- Додумались, портвейн “Три семерки”!

- Не три... Одна! На три пороха не хватило.

- Грамотеи-Пифагоры! Каждый угол, по ним, сорок градусов. Будем здоровы! - и он опрокинул стопарь, зажевал питье обгорелым, с черными подпалинами, крылышком лесной птицы. И сторожко посмотрел на меня: - Какие еще вопросы будут?

Я решил его завести, помня, как он отзывался о местном люде - “мили на километры мерят”.

- А где ты плавал?

Старатель завелся с полуоборота, впрочем, и любой-другой мореход тоже не промолчал бы, покупаясь на обманный, но сознательно выставленный мною манок.

- Плавает говно! А моряк ходит. В загранку ходит, в каботаж. По морям и океанам ходит, чернильная твоя душа, паря! Кто на сухогрузе, кто на танкере...

- А ты? На сейнере?

- Нет, тралить рыбу не для меня.

- Кругосветка?

- Светка - баба уже не моя. У меня нация... это когда космополитов смолили... на визу подкачала.

- У меня - тоже, и на визу и на литсотрудника.

- А это что за тварь?

- Литсотрудник?

- Ну да! Не опер, случаем?

- Боец идеологического фронта.

- Выходит, ты не боец?

- Боец, и еще какой! Чемпион Латвии по боксу.

- А на идеологическом фронте?

- Курьер. По штатному расписанию большего мне, выяснилось, не положено. Вот и хлопнул дверью. Послал редактора... И - на восток, по меридианам. Здесь на пятый пункт не смотрят. Тайга - не море. Ходи туда, ходи сюда, к берлоге выгребешь - не в загранку.

- А я на паруснике ходил. “Чифом”. С пацанятами. Курсантами-практикантами. Из Рижской мореходки.

- На “Капелле”?

- Знаешь? Хвалю за службу!

- Списали твою “Капеллу”. На “гвозди”.

- Да ну?

- Гну!

- Чего так? Ей издержу, на мой прикид, еще не предвидится. “Лет до ста расти нам без старости!”

- Твоими бы устами... Впрочем, на данный момент она в доке. На Рижском судоремонтном. Изучают - смотрят - прикидывают. Мысля там их донимает: может, в плавучий ресторан твою “Капеллу” преобразить.

- Охренели! - психанул он, трахнул кулаком по столу, опрокидывая “взрывной волной” пустой стопарь. Поспешно перехватил его, наполнил, и жадно - в глоток. - Ресторан! Чтобы каждый сучок изображал себя корсаром.

- Вольней, конечно, думать о штормах за стойкой, - поддержал я морского волка.

В нем и откликнулось:

- Доброе судно! Парусность - дай бог каждому! Форштевень рубит волну, летишь, как птица.

- ...И пой себе: “Я, словно небо, могу достаться - кому угодно, но не себе”.

- Не вышибай слезу, “Латвийский моряк”, - сказал Старатель, с душевной тоской воспринимая мой экспромт. - Редактором, небось, по-прежнему - Ядин?

- Нет! Да ты с курса сбился, браток. Лет на двадцать, поди, - насторожился я. - Ядин был редактором тьму годков назад. Э-э, как это в исторических хрониках? “На рубеже сороковых-пятидесятых...” А сейчас... Сейчас Мотель, Яков Семенович.

- От перемены мест слагаемых сумма полезных евреев не меняется, так, что ли?

Это было неожиданно. Я фыркнул.

- А ты, “чиф”?.. Ты... разве полезным не был?

- И ты был, коли журналист.

- Чего же ерничаешь?

- Да удивляет меня, “мастер”, до чего Там глупы. Давят и давят... Кого? Полезных людей давят. С кем же Софье Власевне вдовий век куковать, когда всех выдавит? Наедине с собой? Да ведь в этом разе она и себя... из самой себя... со всеми нутрями выдавит. Как тебе перспективка?

- На штормовое предупреждение похожа, Александр Маркович.

- Что? - вздрогнул Старатель. - Я тебе паспорт не раскрывал.

- Не волнуйся, “чиф”, мне и души достаточно.

- Объяснись!

Лаконично, не вдаваясь в подробности, я рассказал бывшему старпому все, что было мне известно о пожаре на “Капелле”, и поинтерсовался, как это ему удалось обмануть охранку и улизнуть из-под носа кегебешников и обслуживающего их персонала стукачей и филеров.

Выяснилось, что 14 июня 1940 года, в день изгнания из Риги в Сибирь состоятельных латышей и евреев, товарники вывезли со станции Торнякалнс и родителей его жены, домовладельцев. Они обустроились на вечное поселение в Киренске - городе на острове, возникшем некогда из острога. Так что адрес спасения в голове имелся. А вкупе с адресом имелся и запасной паспорт. Не поддельный, запасной! Такими в ходе законспирированной операции “Бриха” латвийские сионисты снабжали евреев, стремящихся выехать в Палестину. К ним принадлежал и Александр Вовси. Жену и дочь он потерял в Рижском гетто. Визу отобрали в 1953-ем за родство с “выселенцами” 1940-го. С началом “дела врачей” он опасался, и не без причины, ареста.

Отступление третье

Тогда, как мне представляется сегодня, я исподволь прикоснулся к личному, “не подлежащему разглашению во все годы советской власти” секрету старпома Александра Вовси. Этот секрет не позволял ему, даже при желании, вернуться к людям, ибо выводил напрямую к тюрьме и допросам с пристрастием, а от них - к глубинной тайне латвийских евреев, не раскрытой в полной мере ни на Лубянке, ни в подвалах Рижского КГБ.

“Бриха” - “Побег”... Так на иврите была закодирована эта еврейская тайна.

Немцев из Риги изгнали 13 октября 1944 года. Но еврейским беженцам больше года не разрешалось вернуться домой. Они были разбросаны по всей территории Советского Союза. Однако надеялись выбраться из тюрьмы народов и двинуться в Палестину, если воспользуются открывшейся возможностью и эмигрируют предварительно в Польшу. Но для этого необходимо было оказаться в Риге, где потенциальными беглецами сколачивалась группа единомышленников.

Выезд латвийских и литовских сионистов в Польшу осуществлялся через Вильну. Уже в сентябре 1946 года четыреста пятьдесят из них добралось до Земли Обетованной.

Значительная часть рижских и виленских евреев имело представление о происходящем: среди исчезающих с советских горизонтов были их родственники, друзья, соседи по дому. Эти люди, судя по всему, испытывали определенную признательность к подпольной организации, переправляющей их собратьев за границу. Во всяком случае, среди них стукачей не попадалось. Скорей, среди них попадались те, кто так или иначе выцыганивал в пору неразберихи у новой власти запасной паспорт. В ход шли любые уловки: от фиктивных браков до фиктивных ограблений. Главное, быть наготове и держать под рукой надежные документы.

Вспоминает бывшая рижанка Поля Аронас-Нейштат: “К нам - а мы в конце декабря 1945 года, находилсь в Ташкенте, в эвакуации, - приехал человек из Лодзи, от Цви Нецера. Он предложил возможность выехать в Польшу, через Львов, а оттуда дальше. Но мы были уже связаны с так называемыми “мужьями”. И должны были с ними выбираться другой дорогой. Хотя отъезд каждый раз откладывался, мы не могли и не хотели отправляться в путь без наших “мужей”. С другой стороны, столь длительный фиктивный брак вызывал осложнения. Трудно было играть в мужа и жену в течение долгого времени. Все могло открыться. А это грозило нам неисчислимыми бедами...”

Эту историю я услышал в декабре 1978 года, вскоре после приезда в Израиль, в Бней-Браке, в квартире моей сестры Сильвы Аронес - дальней, по мужу, родственницы Поли. Более подробно о бегстве рижских евреев в Палестину рассказывал мне ее муж, на сей раз не фиктивный, Мордехай Нейштат, один из авторов книги “Через три подполья”.

“Душою всей операции “Бриха”, - говорил он мне, - был Мулька Иоффе...”

...Судьба его была невероятна, авантюрна, и при других обстоятельствах, в отключке от соцреализма, достойна романа “Граф Монте-Кристо”.

В конце 1944-го, когда евреям-беженцам возвращение в Прибалтику было еще запрещено, Мулька явился в московское отделение НКВД и потребовал спецкомандировку в Ригу. Свое требование он подкрепил тем, что перед приходом фашистов, работая на ответственной должности в порту, он спрятал там документы и чертежи, без которых ныне, в восстановительный период, не обойтись.

Мульке Иоффе было выдано предписание самого “серьезного” советского учреждения, и он отправился в Ригу.

На самом деле, прибыв домой и устроившись на работу в порт, Мулька приступил к подготовке побега латышских евреев в Палестину. С этой целью наладил связи с моряками торгового флота.

В сентябре 1945-го он нелегально выехал из Риги и добрался до Милана. Там встретился с сотрудниками штаба Еврейской бригады, в чью задачу входила забота об евреях-беженцах. Он убедил их в необходимости спасения сионистов Латвии, которым, исходя из политики Сталина, грозит полное уничтожение. И вызвался организовать отъезд евреев из Прибалтики в Палестину. Получив необходимые полномочия, он перебрался в Польшу, в Лодзь. Отсюда организовал помощь, оказываемую еврейским женщинам, застрявшим в Ташкенте в качестве “жен” польских граждан, - среди них была и Поля Аронас-Нейштат.

Затем последовали рейды Польша - СССР - Польша.

Каждая из нелегальных поездок могла окончиться трагически. Но Мулька рисковал. Что ему еще оставалось делать в той обстановке?

Как-то раз из Литвы в Польшу он проехал под видом репатрианта, а назад - в форме демобилизованного солдата. На первый взгляд, документы он получил надежные. Но на его беду вышел приказ - “проверять путем собеседования на лояльность” всех солдат, возвращающихся из Польши домой.

В пограничном пункте, в Бресте, Мулька вызвал подозрение у следователя, его арестовали, а после обыска могли бы и шлепнуть, скажем, за мародерство. Ибо в чемодане с двойным дном обнаружили 2000 долларов, полученных в Лодзи для оперативной работы на местах. На Мулькино счастье, его действительно приняли не за того, и ему удалось, обманув бдительность часового, бежать. Но, конечно же, его игра в прятки с “недремлющим оком” и “карающей рукой правосудия” не могла продолжаться до бесконечности.

И об этом “со всей советской прямотой” было ему сообщено при вынесении приговора. 25 лет заключения в ИТЛ.

Печора, Абезь, Джантуй - так назывались первые три из множества лагерей, в которых Мулька находился после осуждения. Повсюду за ним следовала казенная папка, с красной стрелой на мышиного цвета обложке, означающая: заключенный в прошлом совершил побег из-под стражи.

Узник, склонный к побегу, задумал вырваться на волю и в этот раз.

Но вторично судьбу не обманешь....

Вспоминает его сестра Рут Иоффе-Нойман, добившаяся с ним - невероятно, но факт! - свидания.

“Вернувшись в Ригу, я, благодаря счастливому случаю, сумела быстро раздобыть для него паспорт. Наметилась и возможность переправить ему в лагерь все необходимое. Но тем временем Мулю и его товарища по задуманному побегу разделили и развезли по разным лагерям. План рухнул”.

В 1953-ем Мульку перевели в Читу, потом в лагерь Балей, дальше-глубже - в Нерчинск, затем кинули на этап в Хабаровск.

...Умер он в ночь с 4 на 5 октября 1955 года, в вагоне для полуживых, где не было ни одного врача и ни одной медсестры - только тяжело больные и смерть. Произошло это на дальневосточной станции Бира, по пути в Биробиджан, куда Сталин незадолго до смерти намеревался выслать всех евреев Советского Союза - на голодомор и погибель...

У Сталина не вышло. С высылкой евреев. А у Мульки - Шмуэля Иоффе - вышло. С переправкой евреев в Палестину.

Один из его друзей, Нехамья Гросс рассказывает: “Когда благодаря отлично проведенной операции я вернулся с севера в Вильну, меня поразила сила и размах деятельности группы, возглавляемой Мулькой. Я близко познакомился с механизмом НКВД - мощной, всезнающей и всеохватной машиной в СССР. Все советские граждане глубоко верят, что нет возможности уйти от встречи с ней. Поэтому я был так поражен, познакомившись вблизи с работой этой смелой и столь успешной группы. Не думаю, чтобы в истории Советского Союза до тех пор была организация, которая сумела бы так обойти машину советской охранки”.

Через много лет один из его врагов, высокопоставленный чин рижского КГБ, будучи в подвыпившем состоянии, встретил как-то на улице Рут Иоффе-Нойман, которую прежде допрашивал, и разоткровенничался с ней с присущей пьяному человеку смелостью:

“Сейчас, когда я уже не на службе, я должен вам сказать, что вы были мужественны и последовательны в своей борьбе. И еще должен вам сказать, что ваш брат совершил исключительное по размаху дело. Я думаю, что вы отважные люди. Испытываю к вам самое большое почтение”.

В подверстку к этому высказыванию службиста-опера “с горячим сердцем и чистыми руками”, по-Дзержинскому, дадим еще одну, думаю, заключительную цитату.

“И на первом свидании с Мулей в 1948 году, когда состояние его было удовлетворительным, - пишет Рут Иоффе-Нойман, - и на втором свидании, когда я нашла его тяжело больным, он говорил мне одни и те же слова: “Никто на моем месте не выполнил бы дела так, как я. Даже, если бы я знал, что спасу только одного человека, и за это меня ждет этот горький конец, - я бы все равно сделал то, что я сделал. Я не раскаиваюсь”.

Он спас не одного, не двух, он спас сотни людей...

С этим у него вышло.

А вот с планом побега не вышло. “План рухнул”, - сетует Рут. А что с паспортом, раздобытым по счастливому случаю? Об этом она в своих воспоминаниях и не заикается. Почему? Понятно и слепому: воспоминания-то ее родом из первой половины семидесятых, “опасных”, гласностью еще не продутых, кегебешниками контролируемых. Странная для несведующих беспамятность. Для помнящих с детства древнее правило Страны Советов - “без бумажки ты букашка”- сознательная и целенаправленная. Меня она разворачивает к собственным домыслам. А не достался ли он, ненароком, паспорт этот случайный, другу моему Старателю, тогда старпому Александру Вовси?

Надобность в “серпастом-молоткастом” отпала у Рут Иоффе-Нойман в 1953-ем, когда Мульку перевели в Читу и свели к нулю вероятность побега. Держать столь обличительный документ дома, в Риге? В разгар борьбы с космополитами и наймитами Джойнта? Ничего опаснеее не выдумаешь! Избавиться от него, отдать в надежные руки - вот единственный выход.

Это в ситуации тотальной слежки удалось, по всей видимости, совершить Рут Иоффе-Нойман. Снабдив старпома “Капеллы” запасным паспортом, она уберегла его от участи брата.

К полному недоумению мозговитых околышей из карательных органов, Александр Вовси исчез из Риги. 14 января 1953. На следующий день после появления в газете “Правда” статьи “Убийцы в белых халатах”.

Под каким именем он путешествовал?

Под каким именем жил?

Об этом я его, помнится, спросил, набравшись лишку. Любопытство, знаете ли, вкупе с пьяными градусами! Тем более, на “оттепельных” экранах славствовал фильм о шпионах - “Как вас теперь называть?” Фишка у ленты напористая, вроде пароля для фанатов. Не успеешь прикусить язык, как она, на хмельных, изогнутых под вопросительный знак парусах выскакивает наружу. И хоть стой, хоть падай. В особенности, если догадкой долбанет по кумполу: да ведь он, таежный Тарзан, и слыхом не слыхивал об этой картине. Здесь у него другое кино: закон - тайга, медведь - хозяин...

8. По образу и подобию...

- Как вас теперь называть? - спросил я и запекся сердцем от своей оплошности. В растерянности, усугубив положение, добавил: - Александр Маркович...

Поспешно опрокинул стопарь. И - пальцами разрывать грудку рябчика, не скрывая за хаотичными действиями нутряную досаду.

- Называй меня... когда невмоготу без позывных... Ну, допустим, так - Длань Господня.

- Не круто ли?

В голосе Старателя я не ощутил обиды. И нотки подозрительности не проскользнули в нем. Поэтому, ругая себя за оплошку, вернулся к доверительному тону. На первый взгляд, удачно.

- Не круто ли? - усмехнулся он. - И это глаголит “образ и подобие”. Круто, согласен. Для незнающих - круто. А кто имеет глаза и уши, кто видит и слышит, для них - не круто. Присмотрись. Прислушайся.

- К чему?

- К себе присмотрись. К себе прислушайся. Закрой глаза. Коснись ладонью медали, что у тебя на лбу, и прислушайся.

- Сказки изволишь сказывать?

- А вот попробуй...

Я последовал его совету и в напряженной тишине стал постепенно различать слова детства моего, произносимые нараспев дедушкой Фройкой у молитвенного пюпитра. Слова из первой книги Моисеевой. Немыслимые для этой чудной сторожки. Для этого дикого края. Слова...

“И сказал Бог: сотворим ч е л о в е к а по образу Н а ш е м у, по подобию Н а ш е м у, и да владычествуют о н и над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

И сотворил Бог человека по образу С в о е м у, по образу Б о ж и ю сотворил е г о, м у ж ч и н у и ж е н щ и н у сотворил и х.

И благославил и х Бог, и сказал и м Бог: плодитсь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле”.

Я вышел из непонятного транса - не мантры же читал! Ощупкой помассировал веки, поднял глаза на Старателя. И как бакенный огонек в тумане, приметил плавное, ритмично организуемое скольжение по воздуху его руки: будто бы дирижирует он мною, акцентируя внутренний оркестр на музыкальных фразах, прежде машинально проходящих мимо сознания.

“Сотворил е г о, м у ж ч и н у и ж е н щ и н у...”

Отсюда - следствие: Адам, образ и подобие, был до появления Евы мужчиной и женщиной, соответствовал внешнему обличию Бога. И лишь потом, удалив из себя женское начало, принял иной, не сходный близнецово со Всевышним облик.

Не зря же, вкусив плодов с дерева познания добра и зла, застеснялся измененной своей наготы. Она отличала е г о от Всевышнего. И жену его Еву. А соединение их вновь в одно неразъемное целое стало уже физически невозможным. Но оно происходило. Происходило у человеческого зародыша. В материнской утробе. И на недолгий срок. Пока пол ребенка полностью не сформируется.

Еврейские мудрецы утверждают: в зачаточный период жизни младенец знает всю Тору наизусть. Но, рождаясь, забывает ее тотчас.

Ангел-акушер, принимая малыша в подол, ударяет его двумя пальчиками поперек губ.

И - все!

Младенец забывает Тору.

Чтобы учить ее заново.

С детского возраста до глубокой старости, вплоть до ста двадцати конечных лет.

А на месте удара, над верхней губой, под носом, образуется продольная ямочка, памятный следок соприкосновения с ангельскими пальчиками.

- Что скажешь?

Я молчал. Что я мог сказать Старателю, не понимая происходящего?

- Выпьем? - сказал я, не понимая происходящего.

Таежник разлил по стопорям.

- А хлебушка не найдется? - сказал я, не понимая происходящего.

- Ишь чего захотел... Хлебушек в лесу не родится. Дикий угол! - на сто верст ни одной живой души. Только что разговоры разговаривать с Богом... А с приходом царицы субботы... тогда... с шабес-гоем, с мохнатым Михаем-боцманом. Дичью кормимся. От дичи и дичаем. Будем!

И он, резко выдохнув, опрокинул стопарь. Я последовал его примеру.

На глаза мои навернулись слезы. Не от забористости питья, от жалости к себе. Я смахивал их тыльной стороной кисти, пережевывал дымовой душок мяса и - “дичью кормимся, - бормотал, упиваясь бывалостью, - от дичи и дичаем...”

- Не сотвори себе кумира, - сказал Старатель.

- Из дичи? Дичь!

- Не из дичи, из человека. Теперь тебе понятно - почему человек никогда не может стать Богом.

- Трудно быть Богом, - вспомнился мне еще один популярный пароль нашей молодости, уже не киношный, литературный, из Стругацких.

Но и на него Старатель не отреагировал: не из тех он времен.

- Не трудно, а невозможно. Для того, понимай, Бог и разделил ч е л о в е к а. На м у ж ч и н у и ж е н щи н у разделил и х - ч е л о в е к а. Чтобы - без соблазнов! Хотели по-человечьи, нате!.. Богу Богово, а вам... “Плодитесь и размножайтесь!”

- Таежный синдром?

Старатель помешкал, не воспринимая в высокой отдаленности сарказма из реальных миров.

- Синдром.., - помедлив, собрался с мыслями, отразил атаку. - Синдром - штука Иерусалимская. Это там, в граде Давидовом, человек представляет себя то Христом-избавителем, то непорочной мамой его. А здесь?.. Зачем здесь Мессией нарекаться? Кого здесь спасать? Зверье да зверье! Здесь с Богом общаться, о Боге думать. Здесь, и только здесь, ты наедине с Н и м. В т а й г е и, наверно, в п у с т ы н е.

- А чувствуется?

- Что?

- “Наедине”...

- Чувствуется.

- А двуполость?

- О чем ты?

- Ты, случаем, не гермафродит?

- А-а, дошло-докатилось, куда клонишь. Не тот курс держишь, “мастер”. Право руля! Иначе на рифы сядешь, голожоп ты Роденовский. Не в сегодняшней двуполости дело. Так что гермафродитов просим не беспокоиться и не примерять Божьи одежки. Дело в элементарном. Я бы сказал, в элементарных частицах, этаких небесных токах жизни. Проще, в химии...

- Электрофикация плюс химизация всего Советского Союза! - торжественно провозгласил я, и словно с Мавзолейной трибуны кинул в игру третий пароль, Хрущевский, писаный золотом на кумачовых транспарантах памятной семилетки.

И опять без толку.

- Что? - переспросил Старатель и не стал дожидаться ответа, махнул рукой, приняв мои слова за пьяные бредни. - Как тебя вразумить? Представь себе, у Всевышнего и Адама, сотворенного по его образу и подобию, был один и тот же набор химических элементов. Когда же Бог вынул из Адама ребро и создал из него Еву, он перенес в чужое тело часть образующих Божью сущность элементов. Двум телам никогда не соединиться в единое целое. Хотели быть человеками - будьте. Но не пытайтесь стать Богом. Человеку по этой раскладке никогда не стать Богом. Человек! “В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься”. А теперь вместо всеохватного “человек” поставь любое, пусть самое крутое имя. Рамсес... Нерон...

- Чингис Хан...

- Наполеон...

- Гитлер... Сталин...

- Продолжим?

- Лекция?

- Обстоятельные размышления. О человеке... о сути его, взятой Богом из праха.

- Но ты ведь моряк, не философ, не богослов.

- Штурман я, дурья ты башка! А штурман - сын астрономии. А астрономия - мать всех земных и небесных наук. От философии до богословия. Понял? Понял и утрись! Я - астроном! Не придурок пристеночный из каботажников - ас! А что ты еще хочешь от штурмана? Чтобы он в земле копался? На бережку? И ничего дальше своего носа не видел? Как крот? Я не крот, паря! Я штурман! Штурман от Бога!

Я ничего не хотел от штурмана. От Бога он, или нет, мое дело - сторона. Ясно выставлялось, в особь через пустой стакан, Старатель завелся, и теперь не угомонится, пока не выложится по полной. Он и выкладывался, ритмично постукивая кулаком по столу, будто гвозди вбивал в глухо звучащие бревна.

- Будем знакомы, паря! Ленинградское арктическое училище - “любить и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнца!” Последний предвоенный выпуск! Практика в Заполярье. Распределение в Ригу. На “Эвероланду”. Для укрепления, позвольте доложить по форме, латвийского торгового флота. А чего его укреплять? В морской республике флот всегда в наличии. Моряков - да! - не доставало катастрофически. Кого посадили, кто в бегах, кто в загранпортах схоронился, и ни в какую назад. Суда у причалов, в доку, а экипажей - херушки вам, братья славяне! Ищи-свищи-вертайся, не солоно хлебавши! Это потом, после войны, каюк материальной части - на нулях стояли. К сорок шестому - не вру! - весь латышский загранфлот состоял из шести допотопных сухогрузов. И каждый - морская легенда. Дай Бог, памяти... “Эвероланда”. “Бирута”. “Турайда”. “Даугава”. “Гауя”. “Илга”.

- Пятерка!

- Подожди, “Латвийский моряк”! Тебе - чо? - собственная история не по разумению башки?

- Почему же? И мы - умы: “Эвероланду” тогда и переименовали... в сорок шестом...

- Ну да! Хвалю за службу, салаги Рижского залива! А теперь держитесь, уважаемые, за животики! Вытаскиваю подробности из шлямпенции мага и фокусника! Штурмана дальнего плавания Александра Вовси! Слушай, “мастер”, будет интересно. - Старатель опрокинул еще один стопарь, для красноречия, должно быть, и приступил к своему забавному рассказу, ныне вряд ли кому-то известному. - Стояли мы тогда, в сентябре-ветровее, на рейде Бергена... У берегов Норвегии... Нам предстояло влиться в караван судов, буксирующих огромный плавдок в Арктику. Ожидаем их прибытия, и вдруг - на тебе! - наш “маркони” Лешка Седов принимает депешу из пароходства. Мамочки-любы! - правительственное решение: “Эвероланде” где-то на самом их ЦеКашном верху выдана новая ксива. “Янис Райнис”. Знаешь, в чью честь?

- А то! Райнис... Аспазия... Сам когда-то, в литобъединении “Молодежки”, у Виктора Андреева, переводил их стихи.

- Во-во! Ты переводил. А нам вы-во-дить!.. большими буквами!.. выводить его имя, нашего, стало быть, классика. С двух бортов. Не выведешь - идеологическое прегрешение, и косись на визу, как бы не отобрали. На наше “художническое” счастье, в экипаже был отличный парень, мастер на все руки. Сережа Семенов. Он и “рацухи” изобретал, и картины писал - марины, под стать Айвазовскому. Вызываю я его по судовой трансляции: “Матросу Семенову срочно явиться к капитану Томсону!” Он и является. Маленький, худенький, однако - по сложившимся не в нашу пользу обстоятельствам - спаситель команды. Эрих Янович ему и говорит - так, мол, и так... в кратчайшие сроки, значит... как лучшее свое полотно, значит... напиши наши новые позывные. И что? Спустили подвеску. С левого борта. Примостился на ней Семенов, и давай!.. Пишет-старается, красоту наводит. И... А вот тут-то и пришла пора держаться за животики, уважаемые салаги Рижского залива. Только он расписался “Райнисом” по левому борту, как с мостика раздалось: “С якоря сниматься!” К нам подошел арктический караван, и надо было уходить с ним в рейс. Надо, значит, надо. Кто спорит? Вираем якорь, врубаем машину, “полный вперед!” И пошли... Правда, проскваживало нас зловещим юморком в этом плавании. По левому борту мы - “Янис Райнис”, по правому “Эвероланда”. Двусмысленность какая-то плавучая! Ничего подобного в истории флота не было. Могли и посадить. Но ничего, обошлось. Теперь приятно вспомнить, этому историческому казусу я курс прокладывал, вел его к арктическим льдам. Штурман! А штурман, как сказано, сын астрономии. А астрономия - мать всех земных и небесных наук. Я тебе по звездам и здесь, в тайге, курс проложу - хучь на золотые прииски, в Бодайбо, хучь на Ленское приволье.

Увлекся Старатель. Повлажнел взглядом, просматривая в коптящем свете ночников дымы над судовой трубой, а под ними контуры трудяги-парохода, частично разобранного ныне на музейные реликвии.

- Списали и твою “Эвероланду”, - выдал я ему “похоронку”.

- “Райниса” на гвозди? - поскучнел он лицом.

- Море - не литература. На море “нетленок” не сыщешь.

- По Гамбургскому счету выходит, я их всех пережил. И “Капеллу”. И “Эвероланду”.

- Шестьдесят стукнуло старушке, вот и баюшки-баю... Пенсионный возраст!

- Ну да, по родословной - 1908 года рождения...

Отступление четвертое

Завершающее в долгосрочной карьере плавание “Янис Райнис” совершил в Ливерпуль. На борту съемочная группа Рижской киностудии. С нашим Мотелем, редактором “Латвийского моряка”. И с Алоизом Бренчем. Тогда режиссером-документалистом, впоследствии мастером детективного жанра.

Мэр Ливерпуля, прознав о последнем морском походе легендарного и по международным меркам судна, выделил экипажу комфортабельный автобус: катайтесь по городу, ребята, щелкайте на пленку наши достопримечательности. Когда еще свидимся?

Помнится, в кинотеатре “Айна”, на просмотре фильма о прощальном рейсе “Яниса Райниса”, видя как Яков Семенович Мотель - он был инвалид войны, ходил на протезе - неуклюже поднимается в автобус, я экспромтом сочинил такие шутливые строчки:

“Хромает Мотель по экрану,

в автобус лезет, словно на Парнас,

а “Янис Райнис” - его Пегас -

на растерзанье отдан кранам...”

“Когда снимался фильм о последнем рейсе “Яниса Райниса”, - читаем мы в очерке Мотеля “Счастье трудных дорог”, помещенном в коллективном сборнике “В годы штормовые”, 1971 года издания, - киноработникам удалось найти уникальные кадры: полуобнаженный кочегар, ловко орудуя лопатой, забрасывает уголь в прожорливую топку. Лицо паренька, его тело покрыты блестящими каплями пота, а он все бросает и бросает уголь в огненную пасть. И кажется, нет конца этой изнурительной, нечеловеческой работе...”

Эта картина - не просто зрелищна, она символична. Ибо предметней всего отражает тот угольный век, всю тяжесть которого нес на себе старейший пароход советского торгового флота “Янис Райнис”.

Казалось бы, как в ролике с бессменным кочегаром, время над ним не властно, а конца его невозможной, изнурительной работе и не предвидится.

Но жизнь есть жизнь, судьба есть судьба.

А у парохода - своя жизнь и своя судьба.

“Эвероланда” была построена на американских верфях в 1908 году. Она сменила много названий и разных хозяев, пока не обосновалась в Риге. За ее кормой насчитывалось около двух миллионов миль - чуть ли не 80 витков вокруг “шарика”. “Железная леди” испытала все: огонь, воду и медные трубы. А тут еще и война!

26 июня 1941 года Центральная эвакуационная комиссия города Риги приняла решение - перебазировать в Ленинград морские суда и плавучие средства.

27 июня к 18 часам выход всех судов на рейд Болдераи был завершен. Эскадра в составе тридцати кораблей, а это - ледоколы, буксиры и речные тихоходы - взяла курс на Эстонию.

28 июня в 4 часа утра караван прибыл в Пярну, а 3 июля в Таллин.

Отсюда латвийским и эстонским морякам г р а ж д а н с к о г о ф л о т а, “не оборудованного средствами огневой поддержки для боевого соприкосновения с врагом”, предстояло выйти в самоубийственное плавание. Надежды на удачный исход безумной затеи почти не было. Но, известно, - надежда умирает последней. И прибалты, взяв на борт людей и снаряжение, безоружными, без прикрытия самолетов и военных кораблей, рванули в небывалый по дерзости переход: Таллин - Ленинград.

Головным судном на “дорогу смерти” вступила “Турайда”.

В кильватере за ней, имея на палубе и в трюмах до тысячи беженцев, двинулась “Эвероланда”.

С неба сыпались бомбы. По морю скользили пенные буруны от торпед.

Ни пушек. Ни пулеметов. Отбиваться практически нечем. Солдатские трехлинейки - что слону дробина. Оставалось уповать на Бога и везение.

Однако лотерейное счастье отвернулось от “Эвероланды”. Она подорвалась на мине. Пробоина в трюме была угрожающей, уровень воды стремительно повышался.

И тогда капитан вместо того, чтобы спускать шлюпки на воду, принял парадоксальное для смертельной ситуации решение. Но как оказалось, самое верное. Он дал “полный вперед”, направил судно к ближайшему острову и посадил его на отмель.

Моряки-братишки - в “аврал!” На скоростях изготовили да подвели к бреши огромный пластырь. Затем дождались мощного тягача и - рывок, еще рывок!.. поехали, голуба!..

“Эвероланду” сдернули с мели и, едва живую, потащили на буксире в Ленинград.

Так она влилась в Балтийский флот, который к сентябрю, когда трамваи ходили только до Кировского завода, а фронт находился за Угольной гаванью, насчитывал всего двадцать два корабля, включая в секретный по тем временам реестр и латвийские да эстонские суда...

Так она стала участницей обороны северной столицы.

А эта уже другая история... Для меня. Но не для штурмана Александра Вовси. Для него - продолжение старой.

Живая история...

9. Золотая жила Сибири

Живая история... Сидит она напротив меня, за столом, в меховой телогрейке. Сидит, слегка покачиваясь. Пьяная, понятно и собутыльнику, но, несомненно, живая. История! Опрокидывает граммульку и, запалясь, доказывает, смертью и жизнью, войной и миром, уже стократно доказанное.

- Штурман я, не придурок пристеночный - из каботажников! Я тебе курс между мин проложу! Не то что здесь... Здесь, по звездам... Да хучь в Киренск, хучь на Ленские прииски.

- Ленские охраняются.

- А что у нас не охраняется? Совесть? Честь?

- Золотая жила Сибири. Не найдена - не охраняется...

- И про н е е тебе наворочали, “мастер”?

- Земля слухами полнится.

- Непутевые твои слухи, приятель. Они многих уже до могилы довели.

- Ты ведь жив...

- Я жив по другой причине.

- Секрет?

- Не расспрашиваю о жиле, вот и жив.

- Трудно поверить, Александр Маркович. По округе кто тут не рыщет. И все с молоточком, на всякий запасной. По камешку тюк-тюк: блеснет искрой золоченой? С лоточком вдоль речки. Водички зачерпнут, донный песочек размоют - блеснет ли искрой золоченой? А ты - здесь, в самом центре заколдованного круга. И - не расспрашиваешь. И молоточка, небось, нет? И лоточка, чай, не приобрел? Такая арифметика?

- Глупая твоя арифметика. Не всегда дважды два - четыре. И молоточек есть у меня, и лоточек пользую. Но о золотой жиле не расспрашиваю.

- И не ищешь?

- Не ищу.

- Не верю, как говорил Станиславский. Не верю, хоть побожись.

- Божусь.

- Так и поверил! Чем тебе еще тут заниматься? Высшие материи? Душеспасительные беседы с Всевышним?

- Не человеческое это занятие?

- Почему? Принимаю и приветствую. Но в осадок души выпадает: передергиваешь ты, штурман, передергиваешь, сын науки астрономии.

- Смысл?