Ефим Гаммер “Поезд возвратного времени:

отправление на закате вчерашнего дня" роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.

Ефим Гаммер

ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:

ОТПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКАТЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок

Ефим Гаммер

©Yefim Gammer, 2021

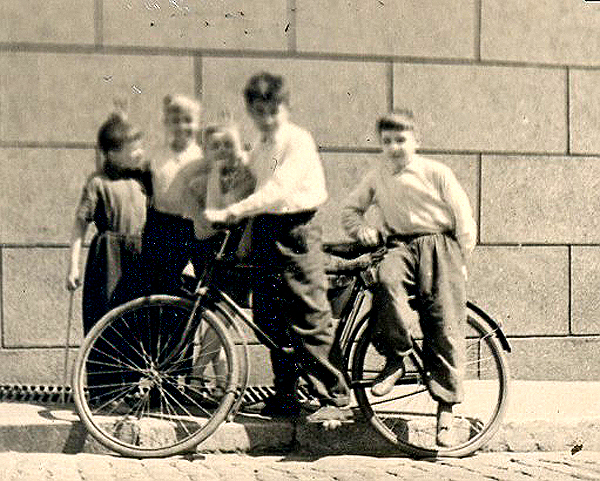

На снимке: Ребята с нашего двора: Рига, улица Аудею, 10. Середина 1950-х годов.

На снимке: Выпускники отделения журналистики Латвийского государственного университета середины 1970-х годов,

Ефим Гаммер третий справа - с букетом цветов.

На снимке: Победители республиканского первенства Латвийского общества «Даугава» по боксу, 1978 год.

Ефим Гаммер в белой майке и белых трусах, второй слева в первом ряду.

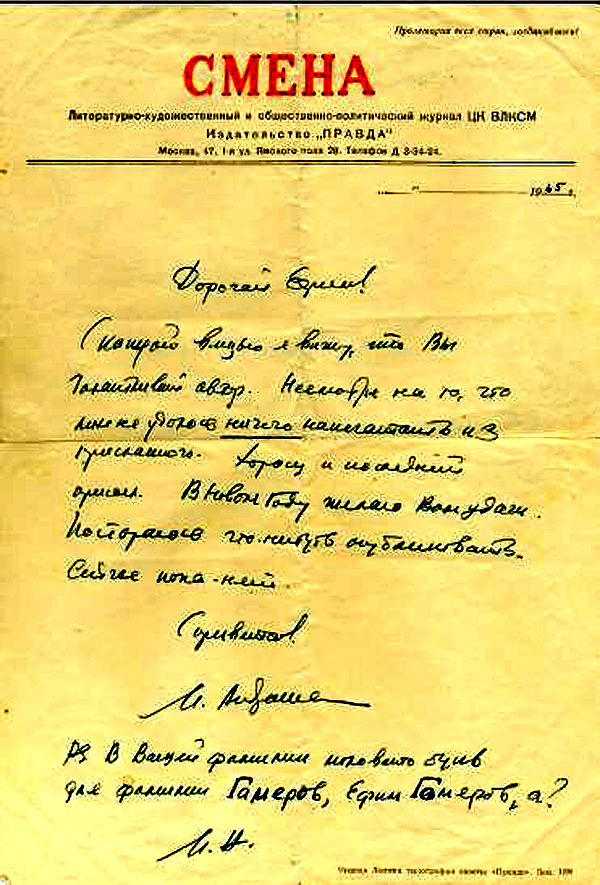

На снимке: Письмо из редакции журнала «Смена», 1965 год.

ОБ АВТОРЕ

Ефим Аронович Гаммер – член правления международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» – радио «Голос Израиля» - «РЭКА», член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международных Союзов писателей, журналистов, художников – обладатель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии, в середине девяностых годов, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной Америке. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 29 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них – Бунинская, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Левша» премия имени Н.С. Лескова – 2019, имени М.В. Исаковского «Связь поколений» – 2021, премия имени Марка Твена – 2022, «Бриллиантовый Дюк» – 2018 и 2019, международного конкурса «Поэтический атлас 2021», «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом (золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. 2015 год – дипломант Германского международного конкурса «Лучшая книга года». Диплома удостоена документальная повесть «В прицеле – свастика», выпущенная в свет рижским издательством «Лиесма» в далеком 1974 году. Выходит, не только рукописи не горят, но и некоторые старые книги. В 2020-году удостоен международной премии имени Саши Чёрного и назван лучшим автором 2019 года по разделу «Проза» в российском журнале «Сура», по разделу «Художественная публицистика» в российском журнале «Приокские зори», на 6-ом международном поэтическом конкурсе «Россия, перед именем твоим…» удостоен 1 места и стал Победителем международного конкурса драматургов, проведенном в Санкт-Петербурге театром «ВелесО». Также занял 1 место в номинации Поэзия – на Всероссийском конкурсе «Чудеса делаются своими руками» имени Нины Николаевны Грин, стал победителем – 1 место – на международном конкурсе «Хвала сонету». лауреатом международной поэтической премии «Мое солнцестояние», лауреатом международного конкурса поэзии имени Игоря Царева «Пятая стихия» в номинации «Мое Подмосковье» и дипломантом международного литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина. В 2014 году занял 1 место на литературном конкурсе имени Лаврентия Загоскина «Вслед за путеводной звездой» в номинации «Проза». Кроме того, является старейшим действующим боксером нашей планеты. Вернувшись на ринг в 1998 году в возрасте 53 лет, выступал в боксерских турнирах до 70, тридцать раз подряд стал чемпионом Иерусалима. Занесен во всемирную книгу «КТО ЕСТЬ КТО» – московское издание. Живет в Иерусалиме. Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Наша улица» «Новый журнал», «Встречи», «Слово\Word», «Новый свет», «Наша улица», «Млечный путь», «Вестник Европы», «Кольцо А», «Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», «Мастерская», «Заметки по еврейской истории», «Побережье», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель», «Время и место», «Стрелец», «Венский литератор», «LiteraruS – Литературное слово», «За-За», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Байкал», «Нижний Новгород», «Сура», «Приокские зори», «Литературная Америка», «Фабрика литературы», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Новый Енисейский литератор», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дерибасовская – Ришельевская», «Мория», «Новый континент», «Кругозор», «Времена», «Наша Канада», «Витражи», «Огни над Бией», «Бийский вестник», «Новая реальность», «Знание – сила: фантастика», «Под небом единым», «Меценат и мир», «Дальний Восток», «Отчий край», «Филигрань», «Московский базар», «Экумена», «Наше поколение», «Белый ворон», «Перископ», «Русское литературное эхо», «Алеф», «Лехаим», «Мишпоха», «Наша молодёжь», «Паровозъ», «День литературы», «Русская жизнь», «Флорида», «Менестрель», «Земляки», «Алия», «Студия», «Метаморфозы», «Поэтоград», «Симбирск», ,«Жемчужина», «Антураж», и т.д.

Ефим Гаммер

© Ефим Гаммер, 2021

ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:

ОТПРАВЛЕНИЕ НА ЗАКАТЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Роман ассоциаций

на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок

В роман включены стихи Ефима Гаммера из цикла «Постижение любви», удостоенные 1 места на Третьем международном конкурсе «Поэзия ангелов мира» 2021 года, проведённом в Красноярске — Россия.Если нужны ссылки на Дипломы...

Ссылка: https://365angels.com/photoalbums/412921#img-117856977

Стихотворение Ефима Гаммера читает Дмитрий Савин https://www.youtube.com/watch?v=o-2DR-xZ7CE

И также стихи из подборки «Постижение любви», удостоенные диплома 1 степени Международного литературного конкурса «Мгинские мосты» 2022 в Санкт-Петербурге.

Ссылка на Диплом https://cloud.mail.ru/attaches/16484662081821003423%3B0%3B1?folder-id=0&x-email=yefim_gammer%40mail.ru&cvg=f

ПРИСТАНЦИОННЫЙ БАР-БУФЕТ

Как бы ни опоздать! Как бы ни опоздать!

Морзянка в мозгах. В душе тяжесть. От осознания: в ногах правды нет. И замедляется шаг. И неуверенность в мыслях. А что если? Действительно, почему бы и нет? Желанье одно, мыслей много. И? Ну да, не по себе. К тому же созвучие – последний поезд – отдает не стуком колёс, а похоронным звоном. Бр-р-р! Глядишь, и впрямь последний. Не лучше ли? Лучше! Лучше! Конечно, когда дышишь свежим воздухом, лучше заглянуть в пристанционный бар-бкфет, и пропустить по рюмочке. Дай бог, не последняя! Это уж точно, не последняя, если заведение ночное, круглосуточное.

– Тук-тук!

– Кто там?

– Сто грамм!

– Войдите.

– За нами не заржавеет.

Изнутри, под сорокаградусный налив, потекло к сердцу – нечто тёплое-претёплое, до спазматического перехвата горла. И пахнуло… нечто давнее, родом из 1950-х годов.

ЛЕСНОЙ РЕЙД

Мы готовились к войне. К войне настоящей. Правда, готовились к ней не по-настоящему. В уме. Там, в уме, делали «схроны» для оружия, намечали места для бункеров. Но хоть человек и силен умом, однако им гвоздь в стенку не вобьешь. Проще говоря, пока нет привязки на местности, нет и партизанской базы.

Самый подходящий район для нашей партизанской базы, решили мы, под Ропажи, в десяти километрах за городом. Во-первых, это не на Рижском взморье – не в Булдури, ни в Дзинтари, где полно отдыхающих. Во-вторых, это не на озере Югла, где кроме рыбы ничего интересного не выловишь. В-третьих, это там, где недавно заблудились и чуть ли не сутки напролет плутали наши соседи с улицы Яню. Значит, лес там, действительно, фартовый: свои потерялись, а уж враги, тем более, обратной дороги домой не отыщут.

Лес там и впрямь оказался что надо! Густой, сосновый, почти непроходимый, со взлобками и покатыми спусками. Иди себе, пой – никто не услышит, разве что ветерок донесет ошметки твоей песни до одинокого хутора. А попросят заткнуться, пожалуйста, чего перечить? Кругом ежевика, малина, затыкай ею рот и молчи в тряпочку, как партизан на допросе.

– Да, здесь самое место для базы. С голода не подохнем! – белобрысый Жорка Потапов лопался от удовольствия, вываливал на подбородок язык, тыкал пальцем в Леньку Гросмана, моего двоюродного брата, мол, посмотри, в какие цвета язык разукрасился от черники.

– Синий, а?

– Линялый.

– Сам ты линялый. А язык синий.

– Черника иначе не красит, – подсказал Эдик Сумасшедший, пританцовывая с корзиной, захваченной из дому «на всякий базарный случай». – А грибов-то, грибов!

– Грибы насушим, – авторитетно заметил я. – Кормежка – будь здоров! Хватит нам… На сколько, как думаешь, Эдик?

– Если экономно?

– Экономно, экономно…

– Если экономно, Финичка, то до конца войны, мабуть.

– На месяц?

– Когда не на два, на месяц!

– А если дольше?

– Дольше война не продержится. Тогда ты на второй год останешься в школе.

– Лады! Ты пока собирай грибы, а мы помозгуем насчет базы.

Впрочем, мозговать ни мне, ни Жорке с Ленькой не хотелось. И без того ясно: лучшего места для базы не придумаешь. Под боком малинник. Метрах в ста ручеек с «питьевой водой». До ближайшего поселения не меньше километра. Можно строить шалаш, устилать земляной пол еловыми лапами, под ними аккуратно припрятать до времен войны наш партизанский флаг, купленный вчера в школьном отделе универмага, и мало-помалу обживаться в новом штабе.

– Хватит жрать! Начали!

Начали, так начали. Легко, сноровисто.

Топориком – стук-стук! Елочка – хрясть!

Ножичком – чмок-чмок! Осыпаются веточки.

А Эдик Сумасшедший – в сопровождении дикой нашей музыки! – из-за дальних сосен:

– Боровик! Ого! И еще! Еще один, Финичка!

Хорошо Эдику Сумасшедшему. Насушит грибов – на всю войну нас всех обеспечит бесплатной кормежкой… А промахнется война, пройдет мимо наших грибов, он их домой заберет. На зимней бескормице и дома сгодятся. Вот ему и просторно, и радостно.

– Ого! Погляди, еще проклюнулся, господи!

А топорик – стук-стук! Елочка – хрясть!

А ножичек – чмок-чмок! Осыпаются веточки!

И вдруг – в раздолбай удовольствия от вольной жизни – меж деревьев заметался какой-то нечеловеческий крик.

«А-а-а!» – по-женски визгливое, по-детски болевое, чуть ли не до потери сознания неслось на нас неведомо откуда.

«А-а-а!» – от которого мурашки по телу, и хочется бежать, куда глаза глядят.

– Финичка! Война!

– Не городи чепухи! – сказал Ленька.

– Сам не городи! Пока мы тут валандались, война, почитай, началась. И они уже захватили кусок нашей неприступной территории.

– Почему – «захватили»? – спросил я.

– Сам сказывал, Финичка, в школе вас учили, как надо воевать по-сталински.

– Как?

– До победного конца, чтобы праздник был на нашей улице!

– Во-во, праздник!

– Да, но сначала улицу надо отдать врагу, а потом вернуться и набить ему морду.

– Пойдем! – сказал Жорка.

– Куда?

– Бить морду!

– Так он тебе и подставил морду! – забушевал доморощенный стратег Эдик Сумасшедший. – До этого дела еще не дошло. Мы ведь только сейчас отдали нашу неприступную территорию.

– Почем знаешь?

– А пытают уже – не слышишь?

– Кого пытают? Баб? – недоумевал Жорка.

– Баб тоже можно пытать, – доказательно делился познаниями Эдик Сумасшедший, – ежели они пошли в партизаны. Помните, как пытали Зою Космодемьянскую? Вот и эту Зою, мабуть, сейчас мучают: «Скажи, – говорят, – где Финичка партизанский край обустраивает?»

– А у нас и оружия нет, чтобы ее выручить!

– Во-во!

– Ладно тебе, Эдик! – расстроился я, но внешне вида не подал. – Эта Зоя с нами даже не знакома. Как она нас предаст?

– Захочет – предаст!

– А что? Он прав! Кто хочет, тот всегда предаст! – согласно кивнул Ленька.

Жорка тоже кивнул и стал оборачивать вокруг груди красный флаг, купленный вчера, перед рейдом в лес. Он знал: не вынести на себе знамя – это позор. А вынести – это подвиг, на вес ордена «Красная звезда» или медали «За отвагу».

– Ну, пойдем, – полувопросительно сказал он мне, весь такой из себя пунцовый – то ли от внутренней гордости, то ли от цвета флага.

– Пойдем, пойдем, а куда? – пробормотал я. – По всему видать, мы в окружении.

– Будем прорываться с боем.

– Голыми руками? – Ленька засомневался в удачном исходе операции.

– А топорик? А нож? Палка – тоже не игрушка.

Эдик взвесил на руках корзину, полную грибов. Прикинул, сойдет ли она за оружие пролетариата. Не булыжник, но все же подстать гире: трахнешь по кумполу, добавки не попросят.

– Погибать, так с музыкой.

– Мы еще станцуем танго на костях своих врагов, – машинально отозвался я первой, наверное, в своей жизни стихотворной строчкой.

– Финичка! – вздохнул Эдик Сумасшедший. – Если тебя убьют смертью храбрых, я скажу твоей маме Риве, как это было.

– А если, Эдик, убьют тебя…

– Нет-нет, Финичка! Меня не убьют! Я в плен сдамся живым и здоровым.

– Эдик, они и пленных убивают.

– Все равно, Финичка, ничего не говори моей маме. Она тебя выпорет по заднице. Отдай ей лучше эту корзину с грибами. И скажи: «Эдик пошел искать еще, чтобы хватило на всю войну».

– Понятно.

А раз «понятно», значит, приспело в рейд по тылам противника. Но куда идти, в какую сторону? Где незаметно проскользнуть мимо вражеских застав?

«А-а-а!» – резало воздух до дрожи противной в наших поджилках.

Вот это «а-а-а!» и стало нашим ориентиром. Там, где пытают, враги чувствуют себя, несомненно, в безопасности и вряд ли ждут нашего появления. Не такие ведь мы недоумки, чтобы соваться в пасть крокодилу – идти прямым ходом на пытку. А мы пойдем! Потому что мы хитрые. Потому что мы знаем из фильмов: стоит двинуться на тишину, обязательно попадешь в засаду.

Мы приняли единственно правильное решение, и гуськом, осторожно, без всякого трепа и хруста кустарника, двинулись едва различимой тропинкой на крик.

Поднялись на взлобок. Дальше – поляна. За поляной – можжевельник. В глубине можжевельника – крик.

«А-а-а!»

Залегли. Ленька легкими перебежками, на одном дыхании, обогнул поляну и нырнул в заросли.

Теперь жди сигнала. Жди и не рыпайся.

Но сигнала нет.

Минута раздумий.

Две минуты раздумий.

На третьей минуте раздумий солнечный зайчик запрыгал на наших лицах. Дождались! Это Ленька подает нам сигнал карманным зеркальцем.

Короткой перебежкой мы устремились за солнечным зайчиком. Минута, уже не раздумий, а действий, и мы в Ленькином прибежище – осыпавшемся от старости окопе времен первой мировой войны. Ленька подманил нас пальцем, приставил его к губам – «ш-ша» – и повел тем же пальцем в сторону. И мы увидели… Мы увидели, как увесистый дядек в полувоенной фуражке с кокардой и кителе железнодорожника – переодетый, должно быть, шпион! – валяет конопатую девку у рассыпанных из лукошка грибов. Впивается волчьими зубами ей в шею, чтобы не вырвалась, не убежала. И мучает, мучает ее, неведомую еще нам Зою какую-нибудь легендарную из будущих книг о новой войне, той войне, которую мы прозевали в лесу, под Ропажи.

Агент империализма нас не видел. И я махнул рукой Эдику Сумасшедшему – главному нашему бомбардиру, Богу войны, если вспомнить о тяжелой артиллерии и его физической силе. Эдик Сумасшедший понял приказ. Тишком выдвинулся на боевую позицию, самую-самую ударную – над головой, вышедшего из ума и осознания нашей советской действительности, зарубежного лазутчика. И ударил. Сверху вниз. Так, как обычно рубил дрова. Наотмашь. Правда, не туристическим топориком. А сучковатой палкой. Впрочем, и такой битой достать по башке – мало не покажется. Шпиону, действительно, мало не показалось. Он крючковатыми пальцами попытался схватить что-то в воздухе, но вскоре затих.

Спасенная деваха рванулась из-под него, как дикая рысь. Схватила лукошко, прикрыла ладонью разорванную на груди блузку. И сжигает нас немигающим пламенем, черным от расширенных зрачков, которые в размер безумных глаз, вот-вот нападет – растерзает.

– А-а-а! – дохнула горячим ветром и понеслась в можжевельник. – А-а-а! А-а-а…

Эдик Сумасшедший перевернул бесчувственного шпиона на спину, приложил ухо к запачканному кровью кителю.

– Даже в плен нечего брать!

Само собой, в таком виде, трахнутый по маковке мужик больше напоминал мертвяка, чем пленного: нос вытянулся, белесые волосы спеклись на лбу, капельки пота стекают по виску к щеке и, того гляди, утопят рыжего муравья в ямочке на подбородке.

– Так выглядит смерть в лицо, – сказал Жорка.

– А ты видел смерть? – спросил я.

– Кто ее видел в лицо, тот уже не живой.

– Выходит, он еще не умер, раз мы все живы.

Жорка согласно кивнул.

Я потрогал тело мыском ботинка. Нет, не деревенеет. Значит, жив курилка.

– Ничего, очухается! – бросил безапелляционно, будто уже побывал не на одной войне.

– Очухается! Очухается! – заторопился Эдик Сумасшедший. – Пойдем отсюда скорей, Финичка. Выйдем из леса, «скорую помощь» вызовем. Не наше дело лечить врагов. Пусть их лечит в тюрьме бесплатная советская медицина!

И мы поняли: прав Эдик, прав. Даром, что сумасшедший, кругом прав. Пусть таких врагов лечит советская медицина. Мы-то причем?

– Не тяните резину! – поторапливал Жорка.

– Давай сматывать удочки! – пританцовывал в нетерпении Ленька.

Эдик Сумасшедший тиснулся к рассыпанным там и тут грибам.

– Только грибы позвольте переложить в нашу корзину. Чего товару загодя пропадать? – нашелся и в столь пиковой ситуации..

– Переложил?

– Переложил!

– Тогда – айда!

И мы рванули следом за девахой, в можжевельник, затем вывернули на тропу, и вперед-вперед. К станции.

…Мы готовились к войне, чтобы видеть смерть в лицо не понарошку, а как старшие братья. На поле боя. Делали «схроны» для оружия. Намечали места для бункеров. Самый подходящий район для нашей партизанской базы, решили мы, где угодно, но только не под Ропажи.

Там нас милиция ищет. Так что лучше партизанские тропы прокладывать не в Ропажи, а, допустим, поближе к дому, в Старой Риге, чтобы в лабиринте проходных дворов сбить сыскарей со следа. Правильнее, конечно, перескочить сразу в юность, позволив внешности без всяких хирургических ухищрений и пластических операций измениться до неузнаваемости. Спрашивается, как это сделать? Проще простого: сесть на поезд возвратного времени и рвануть туда, где, не старея, живёт наша молодость. А где молодость – там и стихи.

И накатило…

ПОСТИЖЕНИЕ ЛЮБВИ

1

Под стук колёс

В оконной мгле

Мельком

Проскальзывают блики.

Лечу

По Матушке-Земле

Сквозь Балтику,

Из Петербурга в Ригу.

Я помню мир

Без виз и без границ,

Когда поездки

Были вроде спорта.

Считай, что ты

Из перелётных птиц,

Без паспорта,

Без визы и досмотра.

Лечу по рельсам,

Вспоминая вновь,

Что в давний мир

Меня позвала снова

Не жажда приключений,

А любовь –

Длиною в жизнь,

Пусть в ней всего в три слова:

«Люблю и жду»!

Ну что ещё в раздрай?

«Достать чернил и»,

Нет, не стану плакать.

Сто капель коньяка,

Горячий чай

И тульских пряников

Подслащенная мякоть.

Какая тьма!

Какой нас ждёт рассвет?

Но рельсы не свернут,

К былой ведя Отчизне,

Туда, где нам

Совсем немного лет,

И словно рельсы,

Параллельны жизни.

2

Немыслимо, но я живу былым,

Как телеграмма давними словами.

Спешу к тебе. Но как развеять дым?

Пробиться как? В неясной панораме

Я различаю губы и глаза.

Они твои, зато морщинки «наши».

О, не старей! Тебе стареть нельзя.

И без того себя уже ты старше.

Из круга жизни – общих зим и лет –

Ты в круг иной вошла – в моё былое.

Любовь! Я постигаю твой рассвет

Не на рассвете… Позднею порою.

Мой поздний час, вновь чувства прояви,

Чтоб – опалённый невозможной ранью –

С любимою я снова был на «Вы»,

Как в первый день, за век до расставанья.

3

Мою печаль, как пуховую шаль,

Накинула твоя печаль на плечи.

Мне жаль, мне жаль, тебя мне снова жаль.

Но чем помочь тебе? Помочь мне нечем.

Пройдут века и на земле людей

Не станет больше зла противоречий.

Мне жаль, мне жаль, но мир во тьме идей.

Так чем помочь тебе? Помочь мне нечем.

Дарю печаль, как пуховую шаль.

Но вряд ли эта шаль тебя излечит.

Мне жаль, мне жаль, тебя мне снова жаль.

Но чем помочь тебе? Помочь мне нечем.

4

Всё призрачно,

Что вижу я в былом.

Колеблемый

Незримыми ветрами,

Иду к тебе.

А жизнь, меняя рамы,

Идёт во мне –

Притворна!– напролом.

И лицедействует,

Как в драме,

Житейским

Политой дождём.

ПУТЬ К ТЕБЕ

Туч зыбистая толочь - предчувствиe дождя. Грязными лужами небо латает выемки асфальта. В росный тротуар впечатываются следы. Словно шахматное поле остается за мною. Я иду к тебе...

Я иду к тебе. А вровень с сердцем - неуверенность. Что сказать тебе? Как сказать?

Помню: в стесненье чуть скошенный взгляд, кивок головы - вас можно?

“Белый танец”.

Меня приглашают.

И мне представляется - весь зал следит за мной: отвечу я на приглашение, поднимусь ли со стула?

Я поднимаюсь, ощущая зыбкое недомогание в груди.

“Женское танго” - тихо и задумчиво. Грустная смутность щемит. Я - говорливый и хлесткий - в молчание замкнут. Молчание мне не по росту, тесно и жарко в нем.

- Звать... Как тебя звать?

- Люба.

- Значит, любовь?

- Любовь, и не иначе...

Мне фразой цветистой, но не расхожей, хочется щегольнуть. Она на языке, словно яблоко на терке.

- Луна... - вываливается отдельными крохами слов, стесняя меня.в мыслях и движениях.- Представь, мы на Луне. Вокруг... как их?.. селениты вокруг. А оркестр лунный вальс играет... А?

- Не вальс, а танго.

- Пусть танго, - соглашаюсь.

- Мы же... мы не мудреные селениты, а просто лунатики.

И мягкая, но в колючих искорках, улыбчивость затаилась в твоих зрачках. Их антрацитная глубина вобрала меня в зазеркальную тьму, как в колодец. И я потерялся. Как бы сам в себе потерялся. Или... уже в тебе?

Помню: скамейка, одна из семейства “наших”. Рядом, на гудроне, сдвоенность теней, высвеченных парковыми фонарями.

Теням легче намного. Без звука и привносного волнения - слились.

А нам?

Нам надо учиться жизни у собственных теней.

Пальцы ощупью овладевают таинством. Они, как тени, соприкосаются, они, как тени, вместе.

Здравствуй, чужая ладонь! Здравствуй!

Здравствуй и ты, чужая жизнь! Здравствуй!

А звезда - одна из многих - скатилась вниз, как слеза. Но слеза - радости или печали?

- Кто-то умер, - сказала ты. - Есть такое поверье: падение звезды предрекает смерть.

Закатилась чужая звезда. Но на каждую смерть - по закону природы - приходится чье-то рожденье.

- Пусть сегодня родились мы, - говорю я.

Помню: долго я ждал. Время, раскроенное на мгновения, приходилось вырывать из себя, как занозы, и складывать их в неподъемную пирамиду ожидания. Я ощущал себе рабом, который тащит на вершину этой пирамиды одну минуту за другой и никак не может остановиться. А тут еще - сбоку от нее - пристроился Сфинкс, загадочное создание разума и неволи. Пристроился и вопрошает: “Почему не пришла?”

Но ты пришла...

Правда, не в условленный час, с опозданием...

Мной помыкать? Пещерной неуступчивости обида хлестнула меня наотмашь.

- Явилась?! - слепо разорялся я, обгорая в жару щек, как от пощечины. - Больно нужно теперь! Можешь возвращаться домой!

А после мне стало известно: скорая была у тебя.

Укол, рецепты и краткое - “нужен покой”...

“Нужен покой”... Но я тебя ждал, и ты пришла... Поздно? Жизнь, полагала ты, не кончается в условленный час. Ни в тот, ни в другой, условленный...

В дневнике ты писала: “Не могу без него!.. Не могу!... Вчера... сегодня... А завтра?.. Завтра?! Где он, где? Не могу без него, не могу без него...”

И вот я иду к тебе.

Туч зыбистая толочь пасмуреет в предчувствие дождя. Грязными лужами небо латает выемки асфальта. В росный тротуар впечатываются следы. Словно шахматное поле остается за мной. И такое же поле впереди.

Я иду к тебе.

Две одинокие фигуры встретились посреди шахматного поля.

- Ты?

- Я.

- Ко мне?

- К тебе.

- А я к тебе.

Я поднял глаза и увидел свое отражение в глубине твоих зрачков. Я остался в тебе, увидел я. И еще я увидел - цветок. Ты держала цветок, аленькую гвоздику. Гвоздику - для меня?

- Сегодня день нашего рождения...

- Ах, да... День рождения...

- Три месяца...

- Да-да, ровно три месяца. Поди ж ты, срок!

- Совершенолетие...

- Совершенолетие в три месяца...

И рефреном отдается. Во мне и в ней.

“Я не могу без тебя!..”

“ Не могу без тебя!..”

“ Без тебя!..

“Я!..”

БОЛЬНИЧНЫЙ КОРИДОР

Откровенье… Разве что в больнице

Нарастает чувств невнятных вал.

Как туман, текут чужие лица,

Но одно я всё-таки узнал.

Боже мой! Какой гримёр потешный

Умирает в нашем времени сейчас.

Помню я, и помнит ветер вешний,

Как носил на рижских крыльях нас.

Не слились в том прошлом жизни наши,

Я в Израиль, за своей строкой.

И теперь лишь паспорт нам докажет,

Кто есть кто… Хотя теперь на кой?

А ведь мы друг друга не признали,

Мимо зеркала прошли, потупив взор.

Позади души раскрытой дали,

Впереди больничный коридор.

НЕДОСТАЧА БУКВ В СОВЕТСКОМ АЛФАВИТЕ

Вернемся в пору первой любви...

Памятный 1965-й год! Калининград. Военный городок. Боевые стрельбы. Изнурительные марш-броски.

Но мне двадцать лет! И все - нипочем! Спортрота - нечто вроде армейской элиты, слабаков и на ружейный выстрел не подпускает.

Который раз я уже чемпион по боксу!

И... который раз я также кандидат на публикацию в молодежном журнале с многомиллионным тиражом – «Смена».

В нем уже третий год подряд НЕ ПЕЧАТАЮТ цикл моих юмористических стихов, хотя обещают. Заведующий отделом юмора и сатиры Михаил Андраша из разу в раз - каждый календарный год - надеется дать мою подборку на полосу, а то и на разворот. Но все ему что-то мешает.

По наивности и молодости я не понимал - что. Еще не учился в университете, не работал журналистом в газете, не знал о требованиях цензуры и мало разбирался в вовпросах партийно-советской печати. А ведь впереди Первое всесоюзное совещание молодых юмористов и сатириков, куда я могу попасть после публикации в «Смене».

Но как оказаться на форуме, если Москва не печатает меня - даже в солдатской форме защитника Родины?

И вдруг письмо. Заветное. Из редакции «Смены». И когда? В декабре 1965-го... За полгода до…

Не тот ли это последний поезд, на который надо успеть, во что бы то ни стало?

Читаю.

Сначала типографский текст.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С М Е Н А

Литературно-художественный и общественно-политический

журнал ЦК ВЛКСМ

Издательство «ПРАВДА»

Москва, 47, 1-я ул. Ямского поля 28. Телефон 3-34-24

Далее - от руки.

Дорогой Ефим!

С каждой вещью я вижу, что Вы талантливый автор. Несмотря на то, что мне не удалось ничего напечатать из присланного. Хорош и последний присыл. В Новом Году желаю Вам удачи. Постараюсь что-нибудь опубликовать.

Сейчас пока - нет.

С приветом (подпись) М. Андраша

P.S. В вашей фамилии маловато букв для фамилии Гамеров. Ефим Гомеров, а?

Пусть советский образец русского алфавита оказался маловат для Гаммера, я все же был благодарен Михаилу Андраше за моральную поддержку, за слова «Вы талантливый автор», за все то, что открылось мне в письме, как говорится, между строк - и в этом, и в предыдущих, 1963 - 1964 годов.

Я отказался от предложения изменить на русский лад свою фамилию. Не стал ни Гамеров, ни Гомеров.

И не беда, что так и не напечатался в «Смене», не попал на всесоюзное совещание молодых юмористов и сатириков, позволяющее гвардии рядовому Ефиму Гаммеру выйти в генералы, скорей всего, свадебные, от официальной литературы героической эпохи застоя.

В генералы не вышел. Но не пропал. И что удивительно, с того момента как я переехал в Израиль, фамилии моей не тесно в русском алфавите. Чувствую себя так, будто этот алфавит сшит точно по мне. И продолжаю к нему относиться с тем же пиететом, что и прежде.

Не добавляя ни единой буквы к своей фамилии, печатаюсь на трех континентах - в Израиле, России, США, Франции, Австралии. В журналах, альманахах, газетах «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Глагол», «Новый журнал», «Наша улица», «Слово\Word», «Русская мысль», «Литературная газета», «Вестник Европы», «Времена», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Сура», «Приокские зори», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Новый берег», «Дерибасовская – Ришельевская», «Дальний Восток», «Новый свет» и т.д.

Значит, дело не в фамилии и не в национальности, когда идеологические провозвестники создания на бумаге «единой общности людей» времен Брежнева сходят со сцены истории.

Под той же фамилией участвую в международных выставках профессиональных художников в Израиле, США, России, Канаде, Франции, Австралии, Германии, Болгарии, Латвии. Мои работы удостоены 13 лауреатских медалей высшей пробы в Ницце, Лионе, Каннах, Нью-Йорке, Ванкувере, Сиднее и публиковались на страницах различных журналов.

Под той же фамилией, известной также спортивному миру, в возрасте 53 лет вновь надел боевые боксерские перчатки и вышел на ринг. Тренировался до 75 лет, став старейшим действующим боксером в мире, год за годом завоевывал звание чемпионом Иерусалима, всего 30 раз.

Ссылка на публикацию в Иркутске на сайте «Мои года»

http://moi-goda.ru/slova-i-postupki/pisatel-chudozhnik-bokser

АВТОР ПОВЕСТЕЙ И РОМАНОВ О СИБИРИ ЕФИМ ГАММЕР УСТАНОВИЛ В 67 ЛЕТ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО БОКСУ

22 ноября прошло открытое первенство Иерусалима по боксу. Чемпионом Иерусалима 27-й раз подряд стал автор иркутского журнала «Сибирь» первой половины 70-х годов, писатель, журналист, художник Ефим Гаммер, старейший в мире боксер, ему 67 лет. В семидесятых годах он жил в Восточной Сибири и работал журналистом в газете «Ленские зори», город Киренск Иркутской области. В том районе, где в 1908 году прогремел взрыв Тунгусского метеорита. Об этом его повесть «Тунгуска», опубликованная в американском журнале «Слово-ворд».

Еще о Сибири им написаны романы «Один - на все четыре родины», удостоенный Бунинской премии в 2008 году, «Отражение», повесть «Укрылась женищина в снегу», опубликованная в журнале «Север»,

Ефим Гаммер автор 15 книг, член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников.

В 1998 году он вернулся на ринг после 18-летнего перерыва, чтобы вновь испытать себя в бою. И уже через месяц после первой тренировки, в ноябре 1998 года, стал чемпионом открытого первенства Иерусалима и обладателем кубка за лучшую технику. С тех пор прошло много лет. И каждый раз, дважды в году, Ефим Гаммер завоевывал чемпионский титул. По-прежнему он тренируется в Иерусалимском клубе бокса братьев Эли и Гриши Люксембург, известных спортсменов, а также и писателей, что, видимо, характерно для израильского бокса.

АБИТУРИЕНТ

В юношеские годы, вернувшись из армии в Ригу, я стал примеряться к Литературному институту. В Москву я посылал на творческий конкурс свои произведения. А в ответ получал анкету. Вызов на экзамены не получал, так как после ознакомления с моими данными Комиссия черт весть знает из каких специалистов определяла: “не годен!” Двойку я получал по “национальности” - был такой негласный предмет в эпоху Брежневского застоя.

Догадываясь, что Гаммеру не попасть в Литературный институт, но не желая чувствовать себя “битым” - боксеру это невпротык! - я стал посылать на творческий конкурс две подборки своих произведений. Одну под собственной фамилией. Вторую под псевдонимом, образованном из моего имени.

Г. Ефимов, в отличие от Е. Гаммера, успешно преодолевал творческое соревнование, как будто мои же стихи и рассказы писал лучше меня. Правильнее сказать, конкурс, проводимый специалистами от советской литературы, преодолевала его анкета. В ней он значился русским, только и всего. Вот и вся разница! Остальное - то же самое: год рождения, адрес, образование.

На экзамены в Москву я, конечно, не ездил, не желая раскрываться в этой, далеко не безопасной игре с радетелями моих талантов. Но несколько лет потерял: технический ВУЗ забросил, а поступление в Латвийский госуниверситет откладывал, надеясь как-то пробиться в Москву. Ведь написал уже кое-что стоящее, что потом, годы спустя, мог представить для публикации за рубежом Родины Ленина, Родины Сталина, Родины Хрущева-Брежнева и моей, разумеется.

Мог и иногда представлял. Ибо помнил себя, прежнего, не проходящего липовые творческие конкурсы советских кадровиков от литературы.

Помнил прежнего и понимал, насколько обязан ему - именем, честью, совестью.

Посему - не чурался печатного станка, и когда была возможность - публиковал свои ранние вещи.

Роман “Один на все четыре родины”, первый вариант написан в 1973 году, удостоен Бунинской премии в Москве в 2008-ом. Повесть-сказка “Принцесса Сахарного королевства” (1973 г.) напечатана в 1986 году в американско-французском литературном журнале “Стрелец”. Там же увидела свет и моя повесть “Уйти, чтобы вернуться”, написана в 1971 г., первое название “Комбо”. Из того же 1971 года шагнула во вторую половину девяностых повесть “Осужденный на жизнь скончался”, с которой, не подозревая о столь долгой лежке этой прозы в запасниках, познакомился читатель израильского русскоязычного еженедельника “Калейдоскоп”.

В 1975-ом мне стало известно, что Рижская киностудия готова направить меня на Высшие двухгодичные курсы сценаристов и кинорежиссеров. Рукопись моей повести “Комбо” - той, что впоследствии я напечатал в США - о джазовых музыкантах, журналистах и боксерах, о любви, вероломстве и мужестве, была признана лучшей на республиканском двуязычном конкурсе молодых кинематографистов. И, несмотря на то, что Латвия должна была бы, по идее, рекомендовать в Москву латыша, она, повесть эта, убедила команду жюри сделать ставку на меня.

Непременным условием для поступления было высшее образование. Я же учился в то время на пятом курсе Латвийского государственного университета, отделение журналистики. Однако, не прошло и трех месяцев, как я спуртом сдал все экзамены и зачеты за два последних курса, пятый и шестой.

Летом я уже защитил диплом и, готовенький для поступления на Высшие двухгодичные курсы, предстал перед начальницей отдела кадров Рижской киностудии, строгой, волевой женщиной, одетой в столь же строгий и волевой костюм. Она протянула мне для заполнения Московскую анкету и твердо, с заметным латышским акцентом, сказала:

- При заполнении анкеты вы можете сделать две ошибки.

“Какие ошибки? - подумалось мне. - Чай, грамотный”.

Странная поначалу фраза разъяснилась сама собой, когда я стал заполнять опросной лист.

Фамилия - Гаммер. (Для антисоветски настроенной Латвии фамилия подходящая, но с подвохом. Для русского уха вроде вся как у национального кадра, для латышского однако с основательным немецким корнем. Может, из бывших Курляндских баронов, правивших некогда в матушке-России, наподобие Бирона. Имя - Ефим. (Сойдет. К тому же намекает на то, что русский язык не наковырял по буковкам из партийных газет - родной язык, семейный, не позаимствованный из школы.)

Отчество... (Стоп! Вот где хранится ошибка моя. Первая, стало быть. Начерти Арнольдович - и все сойдет с рук. Но нет! Всю жизнь - в школе, литобъединении, на ринге и в армии, провел под отчеством Аронович. Не искушай меня, планида, не струшу и на сей раз.)

Отчество - Аронович.

Национальность... (Тут она и открылась: вторая и окончательная ошибка еврейского народа - подделываться под фирму, под нацию-гегемон. Пиши, не задумываясь, латыш, и покупай билет на самолет в Москву. Ну и ну! Метил на Высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров, а угодил опять на кадровую комиссию Литературного института имени Горького!)

Национальность - еврей.

В Москве мою анкету покрутили-повертели вместе с рукописью “Комбо” - повестью о джазовых музыкантах, боксерах, любви, вероломстве и мужестве. Покрутили-повертели, прихлопнули прикорнувшего на краю стола комарика и попросили прислать на Высшие курсы национальный кадр - латыша по паспорту, имени и фамилии, и пусть он не очень будет в ладах с русским, не обидят: научат и говорить, и писать, и петь “Шумел камыш, деревья гнулись”...

И то... Тогда, в 1977-ом, летом, вышел у меня разговор с широко-популярным в ту пору советским писателем Юрием Яковлевым. Он приехал в Ригу на Десятый Всесоюзный кинофестиваль, на котором блистала Лариса Шепитько, хотя ГРАН-ПРИ получила не она, а Не-Помню-Кто, снявший документальную ленту “Повесть о коммунисте” - о Л. И. Брежневе.

Вот такая непредсказуемая метаморфоза произошла на фестивале Художественного фильма. И провозгласить это на весь зал, причем без намека на исторический по сути конфуз, был вынужден не какой-нибудь партийный недоносок из Союза кинематографистов, а признанный мастер, маэстро экрана С. Ростоцкий, впоследствии лауреат Ленинской премии и Герой Социалистического труда. Времена и нравы! Но из песни слова не выкинешь, правда, гнусные это были песни, да и слова под стать им.

Безотносительно к “Повести о коммунисте” я брал интервью у Юрия Яковлева, члена жюри конкурса по детским фильмам. И в процессе нашего общения автор престижных советских журналов дал мне понять, что мы с ним одной крови, он такой же Яковлев, как я Ефимов. Однако, русский писатель, говорил он, должен все-таки носить русскую фамилию, иначе русские читатели будут воспринимать его произведения с некоторым недоверием, как чужеродные.

Может, он прав. А, может, не совсем, если вспомнить Фонвизина, Лермонтова, Фета, Гоголя, Герцена, Блока, Мандельштама, Бабеля, Грина (настоящая фамилия более русская, чем псевдоним, - Гриневский), Зощенко, Ильфа, Ахматову (Горенко), Бродского. Ну, и конечно Пастернака.

Помнится, какой ажиотаж поднялся осенью 1958 года после присуждения ему Нобелевской премии за книгу “Доктор Живаго”.

“Голоса”, прорываясь через заглушку, передавали:

- 23 октября постоянный секретарь Академии Андерс Эстерлинг объявил о присуждении Пастернаку премии по литературе - “за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа”.

А советское радио поило нас в отместку “искренним” возмущением людей, никогда не видевших в глаза книги Пастернака, но считающих ее издание – настоящим преступлением.

- Трудящиеся города Москвы, - говорил диктор, - с глубоким возмущением осуждают предательские действия Бориса Пастернака, направленные против советского народа, против мира и социализма. В многочисленных высказываниях рабочие, инженеры, деятели науки и культуры единодушно одобряют постановление Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, Президиума Правления Московского отделения Союза писателей РСФСР о лишении Бориса Пастернака звания советского писателя, исключении его из числа членов Союза писателей СССР. Огромное возмущение вызвал предательский поступок Бориса Пастернака в коллективе студентов и преподавателей Литературного института им. Горького. Свое требование немедленно изгнать Пастернака из среды советских писателей, сурово осудить его предательство в отношении Родины, своего народа они изложили в коллективном письме к Правлению Союза советских писателей. Письмо подписали все студенты. Только два студента – Панкратов и Харабаров, вхожие в ”салон” Пастернака, у которых в 1956–1957 годах были нездоровые настроения и ошибочные произведения, проявили колебания и не сразу подписали это письмо.

ВНОВЬ СОСЛАНЫ ГОДА НА КАТОРЖНУЮ ПАМЯТЬ

Бездомность, суета отринутого мира.

Повергнутая в чувство светотень.

И не до жиру. И опять мигрень

от ощущенья: будто в центре тира

стою – открыт для пули и ножа.

Разборчиво перо, забывчива душа.

Вновь сосланы года на каторжную память.

И трезвый разум, честью дорожа,

все полагает, что приспело править.

Но «полагает» – это не приказ.

Не выправить ни слова, жеста, шутки.

И прошлое живет и мчится на попутках,

чтобы догнать меня, ворваться в этот час.

I

Было так: пришла Фемида Убогая, сказала слово. А слово такое:

– Завтра явится Мессия. Да убойся его, Человек!

Назавтра пришла продразверстка в буденовском шлеме.

Сказала: «Зерно!». И сказала: «К стенке!»

Слово ее не разошлось с делом: отыскав зерно, поставили к стенке.

Фемиду Убогую искали, искали. Не разыскали.

Определили: ее слово к делу не пришьешь. Вот мужа ее, деда Фемида, пришить можно.

Дед Фемид родился с пулей в груди. С ней и вырос. Любил похлопывать себя по животу и приговаривать:

– Я пуленепробиваемый!

Его расстреляли до рассвета, когда деревня еще спала.

Дед упросил расстрельщиков:

– Бейте меня в одиночку, как лютого шатуна. На людях не надо. Не поверят вам люди. Я ведь пуленепробиваемый.

Пошли навстречу пожеланиям трудящихся – расстреляли в одиночку. Трудящиеся все равно не поверили. Дед-то был пуленепробиваемый.

II

Жил человек, искал дары природы.

А ему наган в ухо.

– Не ищи, чего нет. А ухо востри востро.

А он – глупец из породы ученых самобытков – рот раскрыл и...

Закон: рот раскрыл – получай! Вот и закатили ему в желудок девять грамм наивысшей учености.

А народ? Воды в рот. Ибо в душе – пламень.

«И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим».

III

У человека была душа. А жил человек в колхозе. Хотел душу вырастить да поглядеть: что это такое?

А ему говорят:

– Душа не волк, в лес не убежит. Расти поросят, будут свиньями.

С тем и живет человек. Впрочем, как весь его колхоз, который не волк – в лес не убежит.

IV

Жил был поп. Богу молился. А тому ли Богу молился, в Губчека никак не могли прознать. Очень уж их неверие заедало – и в Бога, и в человека.

Провели дознание. Установили: молился – это точно. Кому? Неизвестно.

Поискали статью. Нашли!

У попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. И попала в Губчека. Вместе с попом.

На допросе показала: мясо колхозное. Более того народное. Поп же опаивал прихожан опием для народа.

На суде определили меру высшей социальной защиты: собаке за вредительство – живодерня, попу за шпионаж в пользу потусторонних сил – Соловки.

V

Было: головокружение от успехов. И человек потерял голову.

Надо было зерно сажать, а сажали людей.

Надо было урожай снимать, а снимали головы.

Вынесли резолюцию: разобрать человека на партсобрании.

Разобрали. По сей день не соберут. Разбирали-то как? С умом! На запасные части. А запасные части – дефицит во все времена. Самим себе пригодится.

VI

Человеку дали армию. Сказали:

– Бей чужих, чтобы свои боялись.

Свои таки боялись.

Чужие нет. Накостыляли они человеку по шее. И любуются на него, не налюбуются.

– Откуда ты такой темный?

– От сохи.

– Как же ты от сохи в командармы вышел?

– А у нас завсегда так: кто был никем, тот станет всем. А кто был всем, тот, курице понятно, стал никем. Высшее достижение советской власти!

– О да, с такой властью вы далеко пойдете!

И, действительно, пошли – далеко. Сначала до Москвы, потом до Берлина. По пути миллионами жизней землицу засеяли, чтобы, вернувшись с победой в родные края, собрать рекордный урожай – генералиссимусову звезду.

VII

Человеку вручили палку. Сказали:

– Винтовка! Бей, коли, режь, убивай! В плен попадешь – враг! Из плена сбежишь – шпион. Значит, домой не воротишься!

Пошел человек на фронт. Попал в плен. Из плена сбежал. Домой не вернулся. Золото мыл на Колыме. В окружении винтовок, тех, которые не палки и, посему предназначались не для фронта. А для чего? Для охраны намытого золота? Или же его, человечьего молчания? Молчание ведь тоже золото, коль скоро оно выдается за знак согласия.

VIII

Свои не оборонили, не защитили.

Пришли чужие в незнакомой форме. Мордой в грязь потыкали.

Оскорбился человек:

– Мало от своих, так и от чужих сносить? Где это видано?

Вытащил из плетня кол и пошел гулять колом по вражьим головам.

Отдышался, видит – кругом мертвяки. А податься некуда, разве что в лес.

Подался в лес. Прибился к таким же.

Стали праздновать вольницу – чужих против шерсти причесывать.

Дождались своих.

Свои учинили дознание. Кому припомнили подневольный труд на чужих, кому лесную вольницу. Рассортировали: кого в лагерь, кого на фронт.

Потом для тех, кто с фронта вернулся, придумали анкету: находился ли на оккупированной территории? Затем, чтоб и сами не отмылись в случае чего, и дети их поменьше в институты шастали.

IX

– Есть грамотеи? – спросили чужие.

– Чай я грамотный, – ответил человек.

Назначили старостой. Мучился человек, пил горькую.

Пришли свои.

– Ага, попался, голубчик!

– Чист я перед вами, братцы, Христом Богом клянусь!

Не поверили. Наказали показательным процессом, чтоб другим было неповадно – на случай новой войны, священной, народной, отечественной.

Лес рубят – щепки летят.

X

Человек пахал на жене. Подписывался на заем. Выигрывал по облигациям Восстановления Народного Хозяйства. Когда – шиш с маслом. Когда – от осла уши.

Получал трудодни. Объедался беленой. Умывался слезами. А по праздникам пел:

– Я другой такой страны не знаю...

Головокружение от успехов уже прошло.

Догоним и перегоним еще не наступило.

С построением развитого социалистического общества повышалась активность классовых противников – как в городе, так и в деревне.

Недобитки добивались. Затаившиеся враги разоблачались. Председатели сменялись: то их принимали за недобитков и добивали, то их принимали за затаившихся врагов и разоблачали.

Страна залечивала свои раны. А человек пахал на жене. Проще было бы пахать на батьке, все-таки мужик! Да батька на Колыме! На дядьке тоже не попашешь. В Соловках. Братана в тягло не впряжешь – в Воркуте!

На них пашет советская власть.

Пашет и слушает про себя песни:

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»

XI

Человек подался на завод. А ему сказали:

– За опоздание – три года.

Человек испугался. Давай вмазывать в начальственные руки заявление: «По собственному желанию...»

Ему говорят:

– Где твоя рабочая честь? В летуны навострился? Летун – главный враг на сегодняшний момент. Кодекс читал?

– А кто его читал? Мы только за него голосовали...

– Так вот, в кодексе летун нынче помещен между вредительством и шпионажем.

Человек – в мелкий озноб. И ну вкалывать. Перекрывать норму. К Доске Почета подкатываться. Деньгу заколачивать за свою тысячу процентов выработки.

А ему говорят:

– Рвачество!

– Так ведь я свои кровные... своими, вот этими руками загребаю – по честному, без всякого мухлежа.

Ему опять:

– Рвачество!

Попросил человек пересмотреть нормы: чтобы нормы были повыше, а зарплата пониже.

Человека уважили. Нормы пересмотрели. И ему, и всем прочим тоже – за компанию.

Теперь пятилетку он мог выполнить в три года. Но вот на зарплату свою протянуть все эти три года не мог.

Стал делать зажигалки, таскать их на базар.

Подловили.

Потолковали про рабочую честь.

– Не уберег, – сказали, – смолоду.

И вмазали срок. А чтобы человек не очень расстраивался, «воронка» ему подрулили с репродуктором.

«И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет».

XII

Человек написал стишок – «Мы редутов своих не сдали».

Понравилось. Попросили еще.

Человеку что? Написал еще – «Мы с победой вернулись домой».

Опять понравилось.

Человека приняли в Союз Писателей. И напутственно сказали:

– Продолжай в том же духе!

Расчувствовался человек и вывалил от души – «Очень трудно мы воевали в свой последний решительный бой».

Не понравилось. Придумали человеку псевдоним. И тут же разоблачили.

Псевдоним остался на газетной странице. А человека поперли от гонорарных ведомостей и из Союза Писателей.

В белую горячку.

А в минуту просветления втолковывали ему на уголке, скидываясь на бутылку:

– Новые песни придумает жизнь, не надо, товарищ, по песне тужить.

– Не надо, не надо, не надо, друзья, – отзывался он не своим голосом, потому что о нем продолжали писать в газетах: «поет с чужих, враждебных голосов».

XIII

Человек стихов не писал. Но братишку выручить вздумал. Считал: таланту загибаться негоже.

Взял в руки песенник, послюнявил его пальцем.

– Э-э, – сказал, – и мы так могем!

Две братановых строки оставил в неприкосновенности – понравились ведь когда-то. Две добавил из песенника – любы, должно быть, народу, коль их из одной песни перекидывают в другую.

И получилось: краше не придумаешь.

«Мы редутов своих не сдали.

Мы с победой вернулись домой.

Словно солнце товарищ Сталин

Освещал нам путь боевой!»

Хотели стихи положить на гимн, но – промахнулись – и положили на автора.

А на словах выдали:

– Не горюй! Пусть на гимн ты не вытянул, но за Сталинскую премию будь спок!

– Мне бы премию с братаном на пару. Мы мастаки творчески работать в соавторстве. Все эти строчки тоже настругали вдвоем. Он половину. И я половину.

– Братану премия не положена. У него псевдоним. А у тебя фамилия.

– Диалектика!

– Да, друг, диалектика! Мы диалектику учили не по Гегелю!

И человек стал учить диалектику не по Гегелю. А по Сталинской своей премии. И выучился! Основы соцреализма потом преподавал в Институте всемирной литературы имени Горького.

«Мастером» его величали, хотя предмета не знал. Впрочем, кто его знал, этот предмет? Однако, книги писал, и какие! Теперь их ни в одной букинистической лавке не найдешь: библиографическая редкость!

XIV

Сталина разоблачили. Ленина не тронули. «Мы на правильном пути». «Коммунизм строить молодым».

Папу, поэта – разоблачил. Маму, домохозяйку – не тронул. Зубрил моральный кодекс строителей коммунизма. На торжественной линейке вместе со всей красногалстучной пионерской гвардией захоронил в металлическом ящичке брошюрку до восьмидесятого года, когда, согласно захороненной брошюрке, построят коммунизм. Наступил восьмидесятый, выкопал брошюрку – самому припомнить, да и деткам прочесть о том, какой рай на земле отгрохали.

Читает. Строчки пляшут, в глазах двоится.

«Четырехчасовой рабочий день!»

«Бесплатный общественный транспорт!

Ни тебе жилищной проблемы!

Ни тебе нехватки продуктов на душу населения!

Ни тебе того! Ни тебе этого!

Так ничего-то и нет. Кроме очередей.

– Братцы-люди! Строили, строили! А ничего-то и нет, ничегошеньки! Что же это такое мы построили? Очереди?

Набежали люди. Зырк глазом туда, зырк сюда. Что дают? Видят: «Программу строителей коммунизма». Набросились на духовную пищу. Чтобы хоть чем-то червячка заморить.

Заморили. Смехом.

Правда, и людишек потом заморили. Уже не смехом. Лекарствами, от которых не до смеху... Ибо читая книгу, должен видеть фигу. А видишь нечто иное, не верь глазам своим!

XV

«Человек человеку – друг, товарищ и брат».

– Выучился! Следующий!

Человек выучился. И тут к нему, как к человеку, по-дружески, по-товарищески, по-братски:

– Дан приказ тебе на Запад!

– Что?

– С дружеским расположением, по-товарищески нелицеприятно, с братской миссией... ша-а-гом арш! В Чехословакию!

Дело было в Риге. Человек бросился к памятнику Свободы. Облился бензином – заполыхал факелом.

Набежали дружинники. Кинули человека в речку. Едва-едва потушили.

Все сделали оперативно, мастерски, как надо. По-дружески, по-товарищески, по-братски. О них потом в газете писали, под рубрикой: «Так поступают советские люди».

О человеке не писали. Он сам писал.

Объяснения. Под диктовку следователя в белом халате.

XVI

Другой человек, но тоже в Риге, заседал в жюри. Десятого Всесоюзного кинофестиваля.

Был ребенком – снимался у Эйзенштейна в фильме «Бежин луг». Был взрослым – смотрел фильм «Дорогой Никита Сергеевич». Вышел в люди – задался вопросом: «Доживем до понедельника»? Стал маститым, возглавил жюри.

Поднялся на трибуну, задумался. До понедельника недалеко, но поди доживи – оглашать результаты надо сейчас.

Огласил.

Гран-при лучшей ленте фестиваля – документальному фильму «Повесть о коммунисте», про родного и любимого Ильича – товарища Брежнева, еще не лауреата Ленинской премии по литературе, но к литературе очень приспособленного. Он еще свое напишет! Он еще получит билет члена Союза писателей СССР за самым первым номером и билет члена КПСС за самым вторым номером – самый первый номер навечно закреплен за вечно живым Лениным, тоже Ильичом, и тоже за номером первым в нашей партийной истории.

И товарищ Брежнев потом написал. Все что по тем временам требовалось для вступления в Союз писателей. Не подвел товарищей.

И товарищ председатель жюри Десятого Всесоюзного кинофестиваля, который проходил в Риге, не подвел товарищей, приехавших с ним вместе из Москвы. Огласил.

Лауреатские звания и государственные награды впоследствии они поделили полюбовно. Любовь правит миром, когда все полюбовно.

В психушку их за это не упекли.

XVII

Человек работал на конвейере. (Завод «Саркане Звайгзне» – опять-таки в Риге.) Собирал мопеды отличного качества – в период завершения пятилетки повышения благосостояния трудящихся.

С конвейера его вызвали в отдел кадров.

Человек думал о премиальных, а ему подсовывают на подпись совсем не платежную ведомость.

Человек сощурился близоруко: о неразглашении!!!

Чего? А того, что сын этого человека погиб в Афганистане.

Подписал человек бумагу.

Отпустили его назад к конвейеру – не разглашать. А сын-то ведь «смертью храбрых»...

Человек не разгласил.

Стало ему у конвейера дурно. И он – в обморок.

Конвейер остановился. Люди над несчастным склонились. И прочитали у него на губах: «Сын!!!»

За остановку конвейера человека лишили прогрессивки.

А за то, что в обморок упал, дали – до полного излечения – санаторий.

Вылечился или нет – неизвестно. Об этом только его второй сын знал. Но и его убрали в Афганистан - чтобы не разгласил.

XVIII

На углу стоят двое.

Подходит третий, точно такой же занюханный, но с университетским ромбиком.

– По рублику?

– Ты что? Сумасшедший?

– Какой сумасшедший, когда я кибернетик! – обиделся человек.

– А-а-а! Вон оно что! Вредное твое учение, реакционное. К ногтю его!

– Бедные, да неужто вы тут стоите с самого пить-десятого года?

– Ну и стоим! А что?

– Так я же, получается, из вашего светлого будущего!

– Разве?

– Да, братцы! Скинемся по рублику. За встречу!

– По рублику? Ты, правда, из будущего?

– Да!

– По руб-ли-ку? Значит, по-стро-и-ли?! Живем теперь, братцы! По рублику!

(Бедолаги, не догадывались о денежной реформе 1961 года, снизившей на один ноль стоимость поллитровки попутно с уменьшением зарплаты в десять раз.)

– Ну, так сообразим?

– А как же иначе, если теперь «по рублику».

Время – вперед!

ВДОЛЬ ПО РЕЛЬСАМ НА БАМ

Его щупающий взгляд скользнул по мне и тут же вильнул к купейному окну. Прошелся наискосок по привокзальному зданию, вымечая пивной ларек.

- Сообразим? - он вопрошающе уставился на меня.

Я смущенно пожал плечами, не зная, что сказать. Он одобряюще хлопнул ладонью по моему колену и грузно поднялся с дивана.

Через окно я видел его, тяжеловесного, но стремительного, прорубающего тоннель в людском потоке.

Я отвел рукав кителя, посмотрел на часы: до отхода поезда оставалось пять минут.

Он ворвался в купе, отфыркиваясь в усы подобно моржу, и выставил на столике батарею бутылок. Летнее солнце заплескало на жестяных крышечках, будто в лужицах талой воды.

- Значит, вдарим? - голос его прозвучал весомо, но доверительно. - Люблю пивко, в особень рижское. А ты какого мнения на этот счет – на счет бутыльброда?

Он сощурился, обозначив на пухлых, изрезанных поперечными морщинками, губах улыбку, достал из саквояжа сверток в вощеной бумаге. Затем, словно что-то вспомнив, значительно кашлянул и представился:

- Масолов, Пашка... Был боцманом на сухогрузе. Каком? Да разве упомнишь все пароходы, на каких ходил… Теперь отморячился. К берегу пришвартовался. Работаю в портофлоте. А ты? По кителю видать из железнодорожников будешь.

- Из них. Но не совсем. Из газеты «Железнодородник Прибалтики». Корреспондент. Командировка на БАМ. За репортажем в номер.

- Ага! Так я тебя, значит, правильно угадал?

- Почти правильно.

- В этом случае, - сделал ударение на «а», - коли твоя железная душа, железнодорожник, повенчана с вечным пером, то в самый раз ударить по пивку.

Я покосился на ребристую облицовку столика, примериваясь сбить крышку с запотелого горлышка бутылки.

- Будет, браток, портить общественную мебель!

Масолов взял бутылку в руки и умело, ухватив снизу хваткими пальцами за острые края крышки, сдернул ее.

- Получай! Как в аптеке!

Он присосался к горлышку и, сладострастно почмокивая, в несколько глотков опорожнил стеклянную посудину.

- Красота! - попутчик увесисто шлепнул себя по животу. - Вот брешут люди: пиво, мол, вредно. Ерундят! Толстеют, правда, от него – это да! В особень те, у кого комплекция к этому склонна. По мне видно. Но и тут ничего страшного. Моя разводная жена, что гонит на размен квартиры, по этому поводу говорила: «Любимого тела – чем больше, тем лучше». Золотые слова. Золотая жена. Сплошное золото, а вот ломбард не принимает.

Поезд, убаюкивая, ритмично постукивал на стыках рельс, уходил от вокзала в смутную, заштрихованную тучами сторону неба, к той точке, где оно соприкасалось с путями.

Вечером, когда я незаметно для себя самого задремал, радиоточка разразилась свирепым маршем. Я испуганно дернулся и, потирая ушибленный затылок, открыл глаза.

Напротив по-прежнему восседал Масолов, но уже в изрядном подпитии.

На столике, кроме пивных бутылок, красовались еще и виные.

- Из ресторана, - пояснил моряк и поднялся во весь рост, чтобы приглушить радио.

«А не ты ли включил его на полную громкость?» - подумалось мне.

- Не обессудь, браток, - вяло выговорил он, очевидно, догадываясь о моей мыслишке. - Не сподобился еще пить в одиночку. Компанейский я парень. Мне общество нужно… Нет, не подумай, и по трезвой лавочке, - помял в пальцах сигарету. - Без компании я, как судно без вымпела, - полыхнул спичкой, затянулся дымком. - Давай и портвейну уговорим.

Что-то в нем за прошедшее время, пока я кимарил, переменилось. Что? Голос. В нем уже не катались бойкие биллиардные шары. И лицо. Ранее вылизанное довольствием от массивного лба до пышных усов, ныне… Оно гляделось каким-то линялым, расплывчатым пятном с черными проталинами глаз.

- Эх, жизнь-жестянка! – начал Масолов, разливая крепчак по стаканам. – Лагом не измеришь, эхолотом не прощупаешь. Вот ты мне скажи, а… скажи, железная душа, железнодорожник… откуда берутся эти самые шутники? - досадливо махнул рукой. - Не знаешь, да? И я не знаю. А тут еще придумали по нашу душу праздник для дураков и их приспешников. Праздник смеха называется. И справлять его надо первого апреля, в день, так сказать, розыгрыша. Мне через этот розыгрыш душу вынули, железная ты душа, железнодорожник. А душа не зубной протез. Назад, на законное место – шалишь! – ее не поставишь.

- Чем же тебя достали? - спросил я, пряча зевок в ковшике ладони.

- Было это которое время назад. Мне только стукнуло тридцать, а смотрелся куда моложе, в особень, когда выряжен по форме, - его заинтересованный взгляд пытался нащупать мое уплывающее сознание. - Слушаешь?

Я кивнул, чуть не уронив подбородок. И подпер его рукой, чтобы не соскальзывал к столу.

- Слушаю…

Он приложился к стакану, опорожнил его, вытер рот рукавом пиджака.

- Приехал я, значит, к деду, в наш старинный городок. Приехал, значит, отпуск отгуливать. И надо же такому уродиться, девушку там встретил, точь-в- точь по душе. Машеньку. По соседству от деда жила, через два дома.

Разморенный от купейной духоты, я клюнул носом. Очнулся от голоса проводницы:

- Кто хочет чаю?

- Два стакана, - бросил попутчик и, будто не заметив, что я проспал первое действие его рассказа, продолжил свои воспоминания. - Письма от нее шли косяком. Зайдешь из плаванья в порт, так на тебе, пожалуйста, штук десять этих самых писем. Ну, думаю, дождусь опять отпуска и поеду жениться. Вот с этим предложением и сел за ответное письмо. А тут, на тебе – аврал. «Чиф» - по-вашему, сухопутному, железная ты душа, железнодорожник, это будет старпом, вот он меня и вызвал на палубу. То да сё… Пока управлялся с якорным ящиком, мой сосед по кубрику Волька-паршивец в письмецо вставил свою отсебятину, юморную, по его мнению. Причем, под подписью капитана, стервец! Мол, смыло меня за борт в открытом океане, на корм рыбам, так сказать. И никто не отыщет, как в песне, где могилка моя. Сойдя на берег, тут же отправил докуменцию авиапочтой с уведомлением – «вручить первого апреля». А я? Я… Ничего не знал. Думал, письмо мое в иллюминатор выдуло. Написал другое, бросил в почтовый ящик. И… Ну, да, ты, конечно, врубился: мое письмо запозднилось.

- Что же приключилось?

- Не догадываешься? Отравилась она. Машенька моя. Люминалом. Дед сказывал по телефону: самолично видел, на «скорой» ее увозили в больницу. И как раз на этот их праздник – первого апреля. Вот так! Не до смеху мне было. Напился. Вольке-паршивцу, как прознал про его шутовство, все зубы пересчитал. Но не полегчало. С тем и живу… А сейчас, а недавно… Опять дед звонил. Видел, говорит, ее на квартире, когда вызвали ради сантехнических работ. Живая опять. Приезжай, говорит, грехи замаливать, заодно и свадьбу сыграем. Как считаешь, железная ты душа, железнодорожник, примет она меня? Простит?

Я пожал плечами.

- Ты ведь ни в чем не виноват.

- Это и мне так видится. Но ее глазами, может, все видится по-другому.

- Съезди – проверь.

- Вот и еду…

Из коридора послышалось:

- Чай!

Масолов открыл дверь, пропустил проводницу.

- Девушка, как вас звать?

- Дадите полтинник, не ошибетесь.

- И пачку печенья, - сказал моряк, расплачиваясь. - Когда будем в Валке?

- Да через час двадцать минут – по расписанию.

Проводница отсчитала сдачу.

Масолов сказал:

- Оставьте себе, - и вдруг неподотчетно для себя самого добавил: - Я вот женихаться еду. Как считаете, примут меня?

- Я бы приняла, - рассмеялась проводница.

- Во-во! - Масолов посмотрел на меня, будто ожидал подтверждения сказанного.

И я согласно кивнул.

- Примет.

УСТЬ-КУТ – БАМ-БАМ

Усть-Кут, Усть-Кут – столица БАМа.

Сюда мы съехались гурьбой,

Чтобы судьбы земная драма

Нас повела в последний бой.

Но не буржуев бить, а гнуса,

И лес валить, и шпалы класть.

И не роптать от перегрузок,

Когда вовсю нас хвалит власть.

Но в час ночной, тишком, под рюмку

Внезапно кто-то вспоминал.

- Здесь дед таил в тридцатых думку,

Осилит, мол, лесоповал.

- И как? Осилил?

- Ну вас, бросьте!

- А ты?

- Я с думкою простой:

Мол, откопаю его кости

И тайно увезу домой.

ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК МИНУВШЕЙ ЭПОХИ

На смытой киноплёнке –

кадры дождевые,

но всё же различимы –

присмотрись:

Путевой обходчик

сошёл с колеи.

Теперь ищут его

в придорожных кустах.

А он в том временном

отрезке Земли,

где надежнее слов,

чем «режь!» и «коли!»

не найти,

коль гложет смертельный страх.

Справа – враг, слева – друг,

чуть подальше – стукач.

А душа в самоволку рвется –

домой.

Но домой – ни ногой!

И ни шагу назад.

Стой! Стой! Стой!

И не плачь!

А ведь он – путевой обходчик.

Ему

не стоять,

а ходить – не сходить с колеи.

Однако: «ни шагу назад!»

«Режь – коли, режь – коли!»

Никакого движенья,

а уходишь во тьму

где все кувырком:

морг – гром,

мод – дом,

гол – лог,

год – дог,

му – ум,

мук – кум.

ОБМАНУТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы, дети Победы, рожденные в 1945-46, вышли в мир невообразимых ожиданий. В мир, который создан для нас теми, кто выжил или погиб на войне. Теми, кто в душе своей и сердце нёс слова: «если не мы, так наши дети!»

С этим и росли: «если не отцы, так мы!»

Мы? И впрямь на нашу долю выпало всё то, что было недостижимым для родителей.

Перечислим? Перечислим, по возможности не смеясь.

Это не сложно, стоит вспомнить школьную программу, скажем, за пятый-шестой класс.

Итак…

Разоблачение культа личности.

(После разоблачения культа возвеличивали себя.)

ПОКЛОН

В Риге я довольно часто писал об эстраде, брал интервью у известных советских певцов. Однажды Эдуард Хиль рассказал такую историю.

Концертную бригаду, в которую само собой входил и он, пригласили на «Малую землю». А затем, после выступления на стадионе, организовали для них банкет.

Понятно, не за тем, чтобы пить и кушать, а по прямой своей обязанности – петь и плясать перед товарищем Брежневым и прочими, приближёнными к его телу хозяевами жизни, многие из которых были при лампасах и боевых орденах.

Как обычно, с очень большим успехом выступила народная артистка Клавдия Шульженко.

Закончив петь, она поклонилась откормленной компании партийных чиновников и высокопоставленных военных. При этом, не сгибая колен, достала кончиками пальцев до пола, будто позвоночник у нее резиновый.

Аплодисменты – оглушительные, это понятно. Но совсем непонятно, почему вдруг товарищу Брежневу вздумалось открыть рот. Впрочем, и не такие глупости он совершал, когда ему что-то вздумалось. Итак, он открыл рот и сказал присутствующим в его свите советским генералам и адмиралам:

– Учитесь кланяться у Клавдии Николаевны Шульженко.

Кому кланяться, он не сказал. Но это и без слов было понятно.

Построение коммунизма за двадцать лет к 1980 году.

(Вместо коммунизма ввергли нас в бесчисленные очереди за продуктами.)

СВИДЕТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ

Обратимся к дневникам российского писателя Игоря Дедкова. Вот что он пишет о жизни в родной Костроме накануне завершающей фазы построения коммунизма в Советском Союзе.

– 1976 год. Мяса в городе нет. Его продают по талонам, которые раздают в домоуправлениях.

– 1977 год. Канун Дня Октябрьской Социалистической революции. В магазинах нет туалетного мыла и конфет. Мяса, колбасы и сала нет давно – никто не удивляется.

– 1978 год. В городе нет масла. Из центра приходят бесконечные разнорядки, по которым сотрудников различных учреждений отправляют работать в совхозы и колхозы.

– 1980 год. Селедки нет, в окрестных поселках нет спичек, масла, крахмала и почти исчез кефир. Зато всегда есть водка.

Ссылка: https://lenta.ru/articles/2017/01/29/ussrgood/

Создание новой общности людей – советский народ.

(Развалили Союз, и породили этнические конфликты, вражду между народами.)

ПРЕССА КОММЕНТИРУЕТ

«Независимая газета», по данным Института демографии, 2004 год:

Только за период с 1988 по 1991 год на этнической почве в бывших советских республиках произошло более 150 конфликтов, в том числе около 20, повлекших человеческие жертвы.

Ссылка: https://ria.ru/20110117/322680431.html

В итоге…

Либо нас сознательно обманули. Либо мы неосознанно сами обманываться рады.

Представим на минутку, что у нас первый день апреля круглый год, и сразу на душе станет спокойно.

ПЕРВЫЙ АПРЕЛЬ – НИКОМУ НЕ ВЕРЬ

Изначально 1 апреля праздновалось в нашем подлунном мире как день весеннего равноденствия. Этот день был наполнен шутками, шалостями, прибаутками. А побудительной причиной для рождения розыгрышей послужили капризы природы, не скупящейся на довольно неожиданные перепады погоды: вместо теплого дождичка подчас одаривала обвальным снегопадом.

В начале восемнадцатого века День смеха, или День дураков, как его нередко называли в России, добрался до Москвы. В 1703 году в белокаменной глашатаи призывали на улицах всех желающих сходить «за бесплатно» на «неслыханное представление». Почитателей Мельпомены набилось в театр, как сельдей в бочку. Но когда распахнулся занавес, зрителям вместо языкастых артистов предстало бессловесное полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!»

Так в народе родилась предпосылка для сочинения знаменитого присловья «Бесплатных бутербродов не бывает». А у писателей новая тема для своих произведений.

Например, осенью 1825 года А. С. Пушкин писал в письме А.А. Дельвигу:

«Брови царь нахмуря,

Говорил: «Вчера

Повалила буря

Памятник Петра».

Тот перепугался:

«Я не знал! Ужель?»

Царь расхохотался:

«Первый, брат, апрель!»

Ох, «первый, брат, апрель!» Каких только розыгрышей не случалось! Стоит лишний раз вспомнить о Программе строителей коммунизма, и…

А ведь ее закладывали в несгораемом ящичке в землю. На пионерском сборе. Чтобы потом, в 1980-ом откопать и прочитать вслух, уже детям своим, а то и внукам, какой рай на земле отгрохали.

Откопали? Некоторые из бывших пионеров, охочие до юмора, откопали и начали прямо на улице зачитывать вслух. И что? Арестовали за нарушение общественного порядка. 15 суток за хулиганские выходки. Так что… нарываешься на тюремную отсидку – читай вслух Программу строителей коммунизма. Хочешь понимания и признания среди вечных диссидентов бывшей Страны Советов – поливай словесными помоями Хрущева, забыв, как со всей пионерской дружиной ходил в 1964 году на фильм «Дорогой Никита Сергеевич». Или смеха ради ищи в букинистических магазинах книги товарища Брежнева, фильм о котором «Повесть о коммунисте» был удостоен Гран При 10 всесоюзного кинофестиваля, проходящего во второй половине семидесятых в Риге.

Казалось бы, давно, но стоит оглянуться, и всё предстает воочию, будто время сродни зеркалу: посмотришь, рублём не одарит, но живыми реалиями прошлого – вот они! – без всякого промедления.

Посмотрим?

А то нет!

Брежнев писал прозу, Андропов – стихи.

Брежнева приняли в Союз писателей СССР. И тут же провели обмен членских билетов, чтобы продемонстрировать всему миру по московскому телевидению: Брежнев – не хухры-мухры – он член №1. Именно за таким номером ему выдали новенький партийный…. Тьфу-тьфу! – оговорился. Писательский билет. А партийный – память не соврёт – за номером 2. Первый Ленину – посмертно. И тоже после обмена партийных документов.

Это надо же! Представьте себе, сколько стоил стране этот двойной обмен красных корочек? Сколько люди недополучили из-за этого самого необходимого? Вместо ублажения брежневского самомнения могли бы, допустим, закупить дополнительную порцию зерна у американсцев. А то ведь очереди за хлебом намного превышали очереди в книжные магазинами за нетленными произведениями Брежнева «Целина» и «Малая земля», выброшенными после его смерти в утиль.

Сегодня о нём даже по телеящику практически не вспоминают. А вот фразы его… нет-нет, не из литературных произведений, а из речей то и дело возрождаются из забыться. Под видом совершенно новых, будто рождённых вчера, озвучиваются сегодня российским диктором. Вот, например, включим телевизор 10 сентября 1921 года, и послушаем. Что? Да вот это самое. «В ближайшем будущем будут созданы все условия для повышения благосостояния российских граждан».

Замени «российских» на «советских» и отправляйся в прошлое.

А пункт назначения?

РИГА 1950-х

Рубль – это много. Две порции мороженого на палочке, да еще десять копеек сдачи. А при умелой игре в «чику», с везеньем за пазухой, можно блесткую эту копеечную монетку обернуть в новый рубль. А рубль… Что там говорить? Рубль и без адвокатов сам за себя ответ держит. Потому-то он на дороге и не валяется. Но под дудочку доброхотства вытанцовывает прямиком в карман.

О, как ловко импровизировали мы на этой таинственной дудочке! И не где-нибудь в закутке, а на самом завидном месте – на пустыре, прилаженном к нагретому, облизанному солнцем боку Главного Универмага с неприметными для стороннего глаза окошечками. Это были окошечки не простые, волшебные. Попросту их никогда не раскрывали, а обязательно со значением: чтобы масло «выбросить», муку или сахар. «Выбросить» все это добро внутри универмага никак нельзя было. Из-за очереди. Не вмещалась очередь в универмаг. Другое дело сбоку. Очередь в три обхвата облапит домину поперек туловища, подрагивает своим нервным, по-змеиному гибким хвостом и, пульсируя, сжимается, вдавливает выпирающие из стен камни обратно в стену, чтобы износу не было.

Мы за камни всегда были спокойны. Камни выдержат. А за людей иногда и побаивались.

И не то, чтобы побаивались из-за жалости к ним. Боже упаси! – какая может быть жалость, если денег даже на «чику» нет. Боялись совсем по другой причине. Люди – не камни. Люди происходят из другого материала. Повороти их спиной к стене, так у них нервы тут же справляют гулянку. Куда им до каменного спокойствия, когда очередь к цели своей – раскрытому окошечку – подбирается, а в одни руки дают только кило того-этого, не больше. Вот если бы рук было не две, а четыре, шесть или восемь, тогда и кило того-этого увеличится до двух или трех. Простая арифметика, но без сметки с нею не совладать. Руки сами собой не вырастут. Их покупать надо. За наличные. По твердой таксе – пару рук за рубль.

У нас есть руки, но нет лишнего рубля. У очереди есть рубли, но нет лишних рук. И мы поэтому знаем, что рубли перекочуют из очереди в наши руки, а наши руки выгребут из окошечка кило того-этого для очереди.

Мы знаем это и не спешим.. Мы играем в «чику», ставим копейки на кон, лупим биткой в медное их лицо, чтобы, отворотив лицо от ударов, переметнулись они на оборотную сторону. Копейкам наказание – нам выигрыш.

Играем мы в «чику». Азарт – под парами, а глазом косим на очередь – кто там первый на очередь к нам. И вот выдавливается старушенция, платочек в горошек, нос картошкой, платье до земли. Эта, ясное дело, начнет с гривенника и будет торговаться, как на базаре.

– Мальчики, – подкатывается к нам старушенция. – Подмогните.

– А чего тебе, бабка?

– Мне в очередь надо поставить вас, как своих внучат. Это мне зачтется при выдаче того-этого.

– Какая твоя цена, бабка?

– А какая цена? Не сочтите за труд, окажите услугу.

– Задаром – обращайся к боярам.

Жмется бабка. Деревенская она, не привыкла деньги транжирить.

– Я заплачу, – насилует себя старушенция.

– Сколько даешь?

– Рубь даю на круг, каждому много получится.

– Ха-ха, ищи кого подешевле.

И один из нас, самый сноровистый, присаживается на корточки и биткой по куче монет.

– Гляди, старая, – говорит нравоучительно. – Разом отоварился на двадцать копеек. В пять минут я тут рубль заколачиваю, а ты рубль на круг. Не пойдет у нас торговля.

Посрамлена старушенция, раздавлена. Куда ей с грошовым интересом против наших ставок. И топает потихонечку от нас назад, к очереди, и надежду свою худосочную вынашивает, как младенца. Ждет, что опомнимся мы, побежим за ней вслед, не дождется.

А от очереди к нам уже другая бабенция прется. При очках и шляпке, с капроном и лодочками. Эта не из деревенской будет сквалыги, из городской интеллигенции. Ее надо брать в оборот по-культурному, но с размахом. И вылавливаются из карманов браслетки и кольца, что родом с развалки. И оплетаются передние зубы золотой фольгой. И дымят самые дорогие папиросы в наших, червонного золота, зубах. Не подступись без серьезных намерений!

И бабенция, еще до своего первого слова, осознает все наше величие. И сговаривается с нами уважительно, как на базаре интеллигент с интеллигентом.

– Сколько запросите, мальчики?

Догадывается, что вступлений не требуется. И без вступлений понятно, зачем она к нам пожаловала.

– По рублю на брата, меньше не берем.

– Хорошо, – соглашается бабенция. – Пойдемте в очередь.

– В очередь пойдем, когда очередь будет у окошка, – разъясняем ей ситуацию.

– Что вы, мальчики. Нельзя так! Продавщица мигом уличит нас в обмане.

– Не уличит. Мы ей деньги за это платим.

– А очередь?

– Очередь и не пикнет. Не в ее интересах против своих кормильцев встревать.

– Как же это?

– А так, что не только тебя мы обслуживаем.

– Пусть будет по-вашему. Только очередь мою не пропустите.

– Иди, иди, тетка. Очередь твою не пропустим. Не волнуйся. У нас глаз положен на твою очередь.

И пошла себе бабенция с тихой радостью в груди от свидания с интеллигентными ребятишками. Пошла себе в легких лодочках. Куда до таких лодочек разбитым мужским ботинкам, что как гири сидели на ногах деревенской старушки, мешали стремительно добежать до очереди. Как поравнялись с ней лодочки, старушенция повернулась вновь к нам, боясь, как бы из-за долгих раздумий не оказаться в проигрыше.

– Мальчики, три рубля на круг.

Повысила цену за наши услуги, а сама мелко губами дрожит: как бы не прогадать. Прогадала, старушенция, прогадала. Прет к нам уже бугай, из тех, кому мешок того-этого нужен. Этот на старушенцию ноль внимания, фунт презрения. И мы тоже. Да что мы, если сами деньги особый взгляд имеют. Всмотритесь, какой взгляд у Ленина на сторублевке. И сравните этот его взгляд с тем, что на четверть менее гордый на двадцатипятке. То-то и оно! Если сами деньги по-разному смотрят, то как должны люди смотреть на деньги? С разбором. Так и мы, мы ведь тоже люди, даром что пацаны – без разбора не можем, иначе в трубу вылетим из детства. Кто же тогда за нас доживет до старости?

Подваливает, значит, к нам бугай. И говорит:

– Закупаю всю вашу камарилью.

– Почем платишь?

– Об уплате разговора нет. Каждому по два рубля в зубы и айда со мной.

– Прибавь по рублю. И мы берем на себя доставку товара по назначению.

– Идет, – кивает бугай.