Ефим Гаммер “Поезд возвратного времени:

пункт назначения - вечность" роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.

Ефим Гаммер

ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ВЕЧНОСТЬ

роман ассоциаций на основе очерков, эссе и мемуарных зарисовок

Ефим Гаммер

©Yefim Gammer, 2022

Бабушка Ида и дедушка Аврум Вербовские со своей дочкой Софой и внуками - слева направо - Лёня, Сильва, Гриша, Софа, Фима. Рига, 1946 год.

Бабушка Сойба Гаммер, Рига, 1950-е годы.

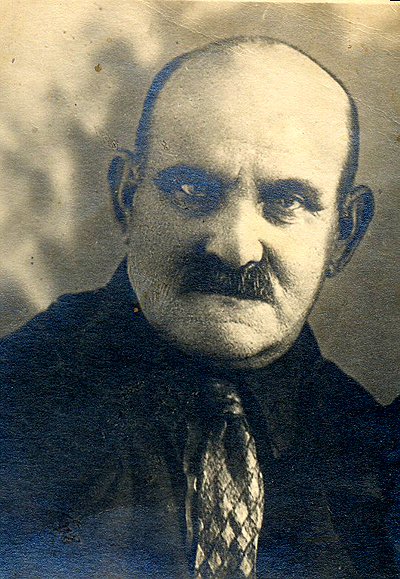

Дедушка Фроим Гаммер, Рига, 1950-е годы.

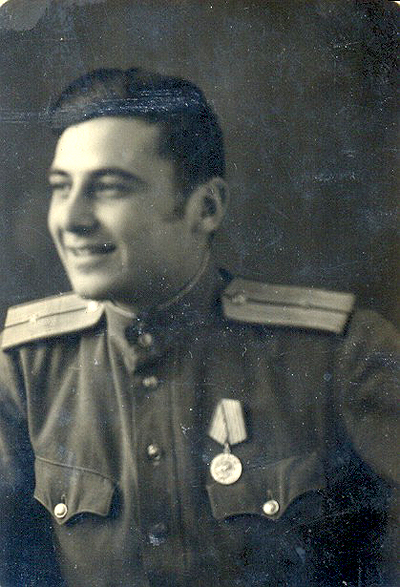

Моисей Герцензон, двоюродный брат автора,

с первой боевой наградой - медалью «За отвагу».

Эту фотографию он прислал с фронта

бабушке и дедушке Сойбе и Фроиму Гаммер.

Картина художника Моисея Маймона «Марраны (Тайный седер в Испании во времена инквизиции)», написана в 1893 году.

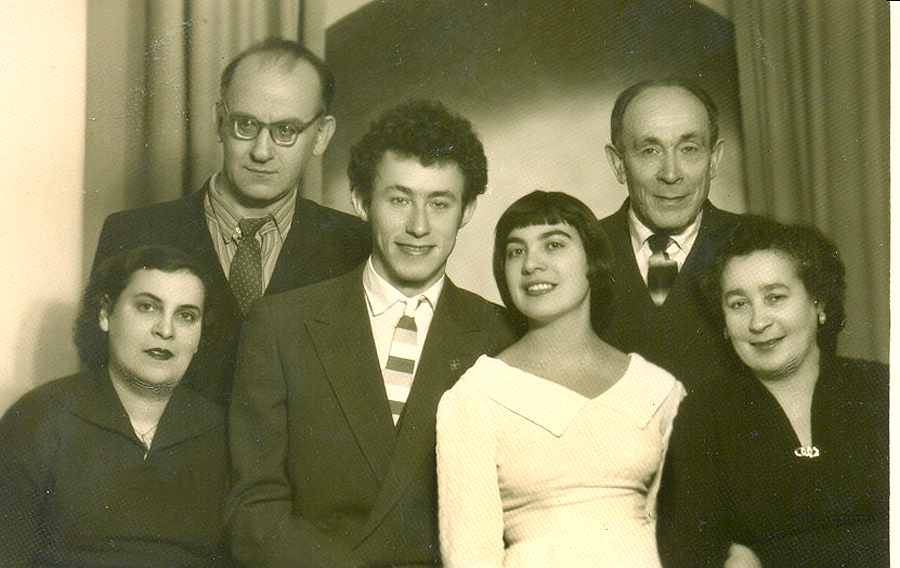

Свадебное фото: слева направо Рива и Арон Гаммер, новобрачные Майрум и Сильва, Файвиш и Берта (Белла) Аронес. Рига, 1960 год.

Диплом лауреата конкурса «Хвала Сонету».

ОБ АВТОРЕ

Ефим Аронович Гаммер - член правления международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» - радио «Голос Израиля» - «РЭКА», член редколлегии израильских и российских журналов «Литературный Иерусалим», «ИСРАГЕО», «Приокские зори». Член израильских и международных Союзов писателей, журналистов, художников - обладатель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии, в середине девяностых годов, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной Америке. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 29 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них - Бунинская, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Левша» премия имени Н.С. Лескова - 2019, имени М.В. Исаковского «Связь поколений» - 2021, премия имени Марка Твена - 2022, «Бриллиантовый Дюк» - 2018 и 2019, международного конкурса «Поэтический атлас 2021», «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом (золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. 2015 год - дипломант Германского международного конкурса «Лучшая книга года». Диплома удостоена документальная повесть «В прицеле - свастика», выпущенная в свет рижским издательством «Лиесма» в далеком 1974 году. Выходит, не только рукописи не горят, но и некоторые старые книги. В 2020-году удостоен международной премии имени Саши Чёрного и назван лучшим автором 2019 года по разделу «Проза» в российском журнале «Сура», по разделу «Художественная публицистика» в российском журнале «Приокские зори», на 6-ом международном поэтическом конкурсе «Россия, перед именем твоим…» удостоен 1 места и стал Победителем международного конкурса драматургов, проведенном в Санкт-Петербурге театром «ВелесО». Также занял 1 место в номинации Поэзия - на Всероссийском конкурсе «Чудеса делаются своими руками» имени Нины Николаевны Грин, стал победителем - 1 место - на международном конкурсе «Хвала сонету». лауреатом международной поэтической премии «Мое солнцестояние», лауреатом международного конкурса поэзии имени Игоря Царева «Пятая стихия» в номинации «Мое Подмосковье» и дипломантом международного литературного конкурса маринистики имени Константина Бадигина. В 2014 году занял 1 место на литературном конкурсе имени Лаврентия Загоскина «Вслед за путеводной звездой» в номинации «Проза». Кроме того, является старейшим действующим боксером нашей планеты. Вернувшись на ринг в 1998 году в возрасте 53 лет, выступал в боксерских турнирах до 70, тридцать раз подряд стал чемпионом Иерусалима. Занесен во всемирную книгу «КТО ЕСТЬ КТО» - московское издание. Живет в Иерусалиме. Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Наша улица» «Новый журнал», «Встречи», «Слово\Word», «Новый свет», «Наша улица», «Млечный путь», «Вестник Европы», «Кольцо А», «Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», «Мастерская», «Заметки по еврейской истории», «Побережье», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель», «Время и место», «Стрелец», «Венский литератор», «LiteraruS - Литературное слово», «За-За», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Байкал», «Нижний Новгород», «Сура», «Приокские зори», «Литературная Америка», «Фабрика литературы», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Новый Енисейский литератор», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дерибасовская - Ришельевская», «Мория», «Новый континент», «Кругозор», «Времена», «Наша Канада», «Витражи», «Огни над Бией», «Бийский вестник», «Новая реальность», «Знание - сила: фантастика», «Под небом единым», «Меценат и мир», «Дальний Восток», «Отчий край», «Филигрань», «Московский базар», «Экумена», «Наше поколение», «Белый ворон», «Перископ», «Русское литературное эхо», «Алеф», «Лехаим», «Мишпоха», «Наша молодёжь», «Паровозъ», «День литературы», «Русская жизнь», «Флорида», «Менестрель», «Земляки», «Алия», «Студия», «Метаморфозы», «Поэтоград», «Симбирск», ,«Жемчужина», «Антураж», и т.д.

Ефим Гаммер

© Ефим Гаммер, 2022

ПОЕЗД ВОЗВРАТНОГО ВРЕМЕНИ:

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ВЕЧНОСТЬ

Роман ассоциаций

на основе очерков, эссе, рассказов и мемуарных зарисовок

ИСХОДНЫЙ КОД: ОДЕССА, ДАЛЬШЕ - ВЕСЬ МИР

2 сентября 1794 года основан город Одесса. С середины девятнадцатого века «Жемчужина у моря» стала родиной многих моих предков. От прадедов и прабабушек до родителей, и всех тех, кто появился на свет до эвакуации на Урал 1941 года во время войны. Начну с рассказа о дедушке Авруме и бабушке Иде Вербовских, родившемся там, в этом легендарном городе, «у самого синего моря».

Ефим Гаммер СМЕХ НАШЕЙ БОЛИ

Евреи - великие насмешники. Это укоренилось в нашем сознании. И мы смеемся взахлеб - до дребезжания голосовых связок. Смеемся удачной шутке, не задумываясь - над кем мы смеемся.

Над кем смеются евреи, когда не смеются над ними?

Евреи смеются сами над собой, над своей жизнью, над своими надеждами, над своей болью. Сами над собой, и их смех имеет привкус горечи.

Но разве фаршированная рыба сладка, если подать ее к столу без хрена?..

Мой дед Аврум родился в Одессе.

Мой дед Аврум вырос в Одессе, на Молдаванке, по соседству с Мишкой Япончиком. Они иногда встречались, говорили друг другу “здрасте вам”. И мой дед уходил от Мишки Япончика налегке, без сапог, в тапочках на босу ногу.

Не подумайте дурного. Мой дед Аврум торговал сапогами, а Мишка Япончик был его постоянный клиент, щедрый на шутку и револьверную пулю.

Мой дед был настоян на шутке, как одесская шутка на порохе. Но он не понимал юмора, обычного, без летального исхода. Это его и губило.

В пятнадцатом году он не понимал, почему это вдруг взятый им в плен немец оказался - перед допросом - евреем и взмолился к своему Богу - Богу моего деда - чтобы Он, Бог пленного и моего деда Аврума, покарал русского лазутчика.

Мой дед отказался допрашивать пленного. Он не хотел, чтобы Бог немецкого солдата иудейского вероисповедания покарал его “на службе Царю и Отечеству”.

Немецкого солдата иудейского вероисповедания допрашивал ради проникновения в военные тайны противника православный сослуживец моего деда Микола Баранюк. Но из-за незнания идиша ничего конкретного не выяснил. Разве что по подсказке Аврума уразумел, что закордонный агрессор хранит под сердцем фотографию оставленной в Германии жены Леи и двух народившихся отпрысков, которым сделал обрезание перед уходом на фронт.

Микола Баранюк не был антисемитом. Наоборот, он даже любил “жида”, если “жид” этот был его “жид”.

- Тебя, Аврум, я никогда не пустил бы в расход, - говорил моему деду Микола Баранюк, чистя свою трехлинейку. - Потому как ты жид мой. А немецкого жида я завсегда расстреляю в охотку. Потому как он жид вражий.

Мой дед по безысходности верил Миколе на слово и думал, что для него - жида своего полка - лучше грудь в крестах, чем голова в кустах.

В шестнадцатом году он не понимал, почему его, раненого в бою солдата, не желает лечить военфельдшер Приходько. Мой дед Аврум стоял перед ним в походном лазарете, держа на весу простреленную в локте руку. Боль накатывалась на него волнами и отступала вслед за огневым валом на поле боя, затихая после очередного залпа орудий. Ему, истекающему кровью, трудно было уразуметь меж обморочных приступов слабости, что военфельдшер Приходько не из его полка, и посему “гуляй, откуда пришел” - категорично, обжалованию не подлежит.

Мой дед не принимал дурацких шуток. Левой, невредимой рукой он схватил табуретку и обрушил ее на голову военфельдшера Приходько.

И они легли рядом, в обнимку, побратавшись кровью, чтобы потом по завершении наступательных операций, принять на госпитальных койках награды за ратные подвиги - из рук высочайшего начальства из царевой свиты.

В семнадцатом году мой дед Аврум не понимал, почему отныне его враги - не супостаты-немцы, а евреи, они же большевики. Он слушал речь какого-то поручика Мюллера, присланного для агитации из Петербурга, и никак не мог уловить связи между врагом внешним и врагом внутренним.

Внешнего врага мой дед знал в лицо с четырнадцатого года. Из своего винтаря он вылил ему ведро крови.

Внутреннего врага он не знал. О большевиках, правда, кое-что слышал. Из анекдотов. А что касается евреев, то хоть Меер Завец и обжулил его на толчке, все равно по вредности своей гадючьей он не шел ни в какое сравнение с немцем.

Три военных года подряд моему деду Авруму, призванному с одесского базара в действующую армию, внушали такую “любовь” к немцу, что его трехлинейка ни разу не дала осечки. И вдруг - нате вам - враг уже вовсе не дрянь-немец, а дрянь-еврей.

В мозгу моего деда никак не укладывалось, что он враг самому себе. Немцу - да! Себе? Боже упаси! Мюллер, митингующий перед толпой вооруженных солдат, был немец. Мой дед Аврум, вылавливающий на себе угрюмые, настороженные взгляды однополчан, был еврей. Из двух врагов - по закону войны - в живых остается тот, кто первым спустит курок. Мой дед Аврум спустил курок первым.

Три недели сидел он под замком, в ожидании расстрела. Он ждал смерти. А пришла советская власть.

Советская власть выпустила солдата из-под замка, чтобы он воткнул винтовку штыком в землю. Мой дед Аврум вернулся в Одессу - торговать сапогами. На толчке он встретил Меера Завца, и они помирились, чтобы рассориться вновь. Меер Завец, полномочный представитель новой власти, стал комиссаром торгового ряда и назвал моего деда “нетрудовым элементом”.

Мой дед Аврум не понимал таких словесных новшеств. Он продавал сапоги. И считал, что его семья живет на трудовые доходы.

Но Меер Завец сказал ему - “нетрудовой элемент”. И Меер Завец получил по зубам, чтобы щеголять согласно своей высокой должности золотой коронкой.

Меер Завец щеголял золотой коронкой и держал на моего деда большой здоровый зуб. Как-то раз он оцепил базар чекистами, чтобы лишить родную Одессу сапог, костюмов, зажигалок, самогонных аппаратов, презервативов, птичьего молока.

Оцепил и стал держать речь, чтобы заодно выглядеть порядочным человеком, способным оправдывать свои поступки.

- Одесское сообчество, - выложил он землякам, когда держал речь, - живёт без нужды до глупостей. Когда выйдет на потребу жизнь отдать за социализм, отдадим! Но - подумайте умом - чью? Имею сказать, не свою, а ту, что с начинкой вражины и с элементом вредительства по отношению к рабочему классу в насквозь гнилой душе. А что касается жизни своей... Без жизни своей, скажу как на духу, меня не допустят даже до толчка, рабочего места, где я получаю зарплату, и отправят прямиком в рай. Живи там и кушай нектар вместо жареных бычков из нашего моря. За бесплатно кушать я в полном согласии с совестью. Но разве я там дождусь, когда Гершль с улицы Средней вернет мне швейную машинку "Зингер", взятую всего на день, чтобы пошить себя пару приличных брюк?

- Дождешься! Дождешься! Иди уже в рай!

- Здрасте вам, граждане спекулянты! Я еще подежурю на этой земле. И перекрою вам все ходы и выходы с толчка наружу, где ходят люди с чистой совестью.

- И без лишней копейки в кармане!

- Не в деньгах счастье! - Меер Завец произнес самую неимоверную чушь, которую в Одессе можно было услышать разве что в сумасшедшем доме.

И все поняли: надо делать ноги. Сейчас начнут вынимать нервную систему и мастерить шмайс на роже самым неприличным способом, с помощью кулаков.

Мой дед Аврум вырос на толчке, как и Меер Завец. Мой дед Аврум тоже знал все ходы и выходы с базара. Меер Завец не лишил родную Одессу контрабандного товара. Но лишил себя второго зуба - того, большого, здорового, который держал на моего деда. С тех пор Меер Завец щеголял двумя золотыми коронками, а мой дед Аврум железными наручниками.

Советская власть поставила моего деда к стенке, чтобы он не распускал больше кулаки. Пока мой дед стоял, почесываясь, у стенки, белогвардейцы прорвали фронт. И советская власть скоропостижно постановила, что для моего деда будет лучше, если он встанет под пули врагов, а не под пули братьев по классу. Мой дед Аврум кликнул своих корешей с базара. Те кликнули дружков-налетчиков с Молдаванки. Налетчики - своих собутыльников, мелкотравчатую шантрапу с Бугаевки. Шантрапа кликнула всю голь перекатную из порта. И полк городской бедноты выступил на фронт, чтобы прикрыть дырку от бублика своими молодыми телами, пахнущими червонцами, водкой и нерастраченной на пустяки жизненной потенцией.

Полк городской бедноты прикрыл собой дырку от бублика и стал резаться в карты, ставя на кон жизнь обнаглевших белых офицеров, цена которой была копейка в базарный день.

Но белые офицеры, то ли прослышав о столь мизерных ставках, то ли боясь стыкнуться в рукопашной с налетчиками, заблудились в степях и не попали под ружейно-пулеметный огонь.

А полк городской бедноты, проигравшийся в пух и прах, снялся с фронта и пошел обратным порядком в Одессу на работу, чтобы вернуть друг другу карточный долг - если уже не жизнью обнаглевших белых офицеров, то чем-нибудь иным, равнозначным ей по стоимости.

Меер Завец собственноручно расстрелял командира и комиссара полка, бывших до принятия героической смерти ворами-рецидивистами. А когда он перезарядил пистолет, оказалось, что весь полк рассосался уже по толчку, портовым пивным и малинам, куда пулей не достать, если сам не хочешь быть ненароком убитым.

Меер Завец не хотел быть ненароком убитым. Он хотел дожить до светлого завтра, когда уже будет наконец построено общество справедливости, а в сортире, на улице Средней, где он родился и вырос, возведен золотой унитаз, символ достигнутого за счет равноправия всех трудящихся изобилия.

Но Меер Завец не дожил до торжества гуманистических идей, как и его предшественник с голым от умственного перенапряжения черепом, как и предшественник его предшественника, наделенный львиной шевелюрой.

И золотые коронки Меера Завца пошли на золотой унитаз для какого-то другого идеалиста с маузером, а сам он пошел в Соликакамск на лесоповал, куда до этого, осенью 40-го, сослал моего деда с одесского толчка.

Он повстречался с дедом моим на лагерной делянке, дающей 1000% подневольной выработки древесины. И сотоварищи-уголовнички, приветствуя такую закономерную встречу обвинителя с подследственным в местах не столь отдаленных, умело обрушили на них - евреи ведь! жиды! - подрубленное дерево.

У Меера Завца, раздавленного могучим стволом, была всего минута, чтобы, помолясь, тихо испустить дух, но он во весь голос изливал хулу на моего деда, называя его бандитом. И уголовнички засовестились в содеянном, признав инвалида мировой войны за своего, социально, так сказать, близкого - “даром что еврей, божий человек все же”. Несколько верст тащили его на волокуше по глубокому снегу, пока не добрели до лагерного медпункта, где к переломанной ноге старого солдата прибинтовали стопу задом наперед. Нога срослась неправильно. И он стал заново учиться ходить, чтобы искать правду. А так как его нога смотрела совсем не в ту сторону, то он делал шаг вперед, а два назад - точно, как советская власть, когда она училась ходить в соответствии с бессмертной работой Ленина. (Кто ее сегодня помнит?)

Естественно, что, хаживая таким образом, правду в концлагере он не нашел. И посему, за год до конца срока заключения, попросился добровольцем на фронт. Благо, война уже была в самом разгаре, причем со старым его знакомцем - с внешнем врагом. И на замену выбывшей из строя живой силы требовалась другая, пусть и полудохлая. Простреленной в первую мировую рукой дедушка писал заявление на вторую мировую, притоптывая от нетерпения изувеченной на лесоповале ногой. Просьбу его уважили. И изможденного от голода и болезней добровольца направили на медицинское освидетельствование. Однако врачам он не приглянулся. Калека. И вместо фронта, в награду за отчаянную решимость отдать жизнь за Родину и якобы, согласно надиктованной ему писуле, за Сталина, старому солдату скостили чуток срок, выправили путевое предписание на Урал, в Чкалов-Оренбург, и отправили на поиски эвакуированной из Одессы семьи. До искомого места, чуть не умерев с голоду, он и добрался весной 44-го года.

Где бывалый еврей, выросший у Самого Синего моря и проведший полжизни на толчке, ищет пропавших без вести родственников? Правильно! На базаре. По прибытии в Чкалов, дедушка Аврум заковылял на местный базар. И там спросил громко у озабоченного куплей-продажей люда:

- Я имею интерес узнать, если есть на этом базаре евреи из Одессы?

- Из Одессы? Есть тут евреи из Одессы! Я сам буду из Одессы, - откликнулся мой папа Арон, наигрывающий на трофейном аккордеоне фирмы “Хоннер” фрейлехсы собственного сочинения для развлечения задолбанной ценами рыночной публики (буханка хлеба - месячная зарплата). Вечерами и по выходным, после двухсменной работы жестянщиком на военном заводе, чтобы не помереть с голоду вместе с семьей своей и дедушки Аврума, он концертировал у торговых рядов и подрабатывал на жизнь музыкой. Впрочем, и до войны он работал на заводе, а по вечерам играл на танцах в парке имени Шевченко или выступал на эстрадных подмостках той же Одессы, или же Москвы, Баку, Кировобада, потом уже и Риги.

На следующий день после исторической встречи на городском рынке дедушка уже работал на папином 245-м авиационном заводе, который в 1945 году вместе с приписанным к нему крепостным народом ударников соцтруда был передислоцирован в Ригу, где стал называться “Завод №85 ГВФ”. Так мои одесситы стали рижанами.

В шестьдесятом году, живя в Риге, мой дед Аврум ввязался в последнюю свою торговую авантюру - на сей раз связанную с изготовлением сахарных вафель.

Какой-то проходимец загробастал все его накопления на приобретение оборудования, и хотел было смотать удочки. Когда же мой дед потребовал возврата своих капиталовложений, тот сказал, что вовсе незнаком с ним. Действительно, мой дед Аврум, иссушеннный в то время смертельной болезнью, не был похож на себя самого - прежнего.

Однако теперь, когда деду надо было собрать деньги на собственные похороны, он предпочитал быть узнанным и опознанным.

- Меня, положим, ты не узнаешь, - сказал он хитрому своему компаньону, - а вот его узнаешь? - Он ткнул мосластым пальцем в усатый профиль товарища Сталина на двадцатипятке. - За него мне предлагали отдать жизнь добровольно, если я хочу вырваться на фронт из лагеря. Я и согласился. Чем такая жизнь, так лучше ее отдать. Но моя жизнь осталась при мне, а его, наоборот, ушла из мундира на деньги. И теперь его жизнью... на деньгах... ты должен расплатиться со мной. Ты и расплатишься... А если не признаешь его на деньгах...

- Признаю-признаю, упокойничка. И для меня лучше, уважаемый рэб Вербовский, что не ты отдал жизнь за него, а он за тебя. К тому же так мудро, на деньги и сдачи не попросил.

В ожидании смерти дед не был настроен на шутливый тон.

- Значит, договорились, верни мне всех моих упокойничков в целости и сохранности или сам станешь смотреть на мир их стеклянными глазами.

Его компаньон вернул все. Частью деньгами, частью натурой. Ковром. Покрывалом. Велосипедом. И одним-единственным костюмом, сшитым из лучшего в мире материала - бостона.

Мой дед Аврум упокоился на еврейском кладбище, в рижской земле, далеко от незабвенной Одессы-мамы. Пусть земля ему будет пухом.

Но не советую кому-нибудь набивать этим пухом свои перины. Жестко спать будет на этих перинах.

ДРЕВНЯЯ ЕВРЕЙСКАЯ СКАЗКА

Аидыше маме... Эти слова в переводе не нуждаются.

На идише, русском, английском, французском, латышском, литовском, украинском звучат однозначно. Аидыше маме... И год, и другой, и третий, и десять лет спустя, и двадцать. Звучат... Звучат в нашем сознании, сопутствуя жизни, как необъяснимо чарующая музыка, пока аидыше маме не становится бабушкой. А аидыше маме всегда становится аидыше бобе - бабушкой, если на пути этого превращения не встретится с погромом или войной и не закроет грудью дитя свое от сабельного удара, от расстрельной пули.

Моя бабушка Ида - ровесница минувшего века. Родилась она 15 апреля 1900 года в Одессе, и первые семнадцать лет жизни провела под фамилией Гинзбург. Потом, убедясь что революциям не будет конца, вышла замуж сразу же после второй - Октябрьской. За отважного солдата Первой мировой Аврума Вербовского, вернувшегося с фронта после ранения на родной толчок (вещевой рынок), где не менее героически - вспомним о налетчиках и советской власти! - продавал вразнос сапоги.

И пошло - поехало...

Ида Вербовская стала бабушкой 13 мая 1938 года, в день когда появилась на свет моя старшая сестра Сильва. Мамой обозначила себя, конечно, намного раньше, за двадцать лет до этого, 4 декабря 1918-го, одарив мир вихрей враждебных, что веют над нами - мир паханов от Ленина-Сталина, до Петлюры-Махно-Котовского - своим сокровищем Ривочкой. Даже в то убойное время бабушка понимала, что старшей внучке, как впрочем и мне, тоже понадобится мама. А младшей внучке? А внучкам внучек? Поэтому от родильного дела не отказывалась. Старательно, на пятерку, рожала. До угара НЭПа. И после угара. До погибельного голода. И после.

Некогда, еще в 1981-ом, в пору всевластия СССР, когда диссидентским духом (хоти - не хоти, как бы невольно, по инерции, что ли) пропитывались наши тексты, в каком бы “изгнании” или “послании” мы ни находились, я начал очерк о бабушке Иде такми словами:

“Моя бабушка Ида живет себе, поживает, и не стареет.

Она старше товарища Брежнева. Но Брежневу за ней не угнаться, хотя за ним смотрят всякие-разные кудесницы из Грузии, где принято жить на вине, табаке и бараньем мясе, как у нас, до 120. За бабушкой Идой никто не присматривает. Это она присматривает за всеми. А на дворе 1981 год. И ей, вступившей в девятый десяток, надо присматривать за более чем десятком внуков. Одного из них - самого прозаседавшегося в женихах - выдать замуж за какую-нибудь свою подружку. Другого - еще юного, непутевого, определить в музыкальную академию, или, на худой конец, в технион. Третьего, всегда голодного, - накормить до отвалу, налив ему для аппетиту, как некогда дедушке Авруму, полный стаканчик белоголовой. Четвертому, языкастому, с вечным пером вместо сердца, растолковать все известные ей секреты семейного счастья. Пятому, щеголяющему в обносках с чужого плеча, сшить наощупь приличный костюм, в котором можно хоть в лорды. Шестому, выбивающему из триодов прибавочную стоимость, внушить, что пора, брат, пора уже мир повидать. Седьмому...

А какая у нее работа с правнуками! Этот хочет жениться, тот тщится изобрести вечный двигатель.

Моя бабушка Ида старела вместе с Брежневым. До шестидесяти лет. Последующие двадцать с лишним она не стареет. Не имеет права. У нее еще столько дел на Земле, что она и по сей день удивляется: “Как же это я возьму и помру? Вас на кого оставлю?”

Неизвестно, на кого она оставит нас. И более того, неизвестно, что станет с нами, не будь бабушки Иды...”

Этими словами, с налетом диссидентской язвительности, характерной для забронзовелой эпохи Брежнева, я начал свой очерк о бабушке Иде. “Этими же словами”, вернее, в том же духе и продолжаю его... В пору, когда вечная “аидыше маме” по-прежнему в переводах не нуждается, а эпоха Брежнева гукнула в “застой” и превратилась из дитя нашей памяти в исторического монстра...

...Без товарища Брежнева мы, вроде, живем, и неплохо.

Без бабушки Иды... Не знаю.

Моя бабушка Ида жила в Риге напротив ломбарда. Ее квартира была почти пуста - все вещи лежали в ломбарде, годами.

Ее квартира была всегда набита детскими голосами.

Дочки моей древней бабушки Иды любили рожать.

...Мы пошли в первый класс в сшитых бабушкой Идой костюмчиках.

Мы пошли во второй класс в сшитых бабушкой Идой курточках.

Мы пошли в третий класс в сшитых бабушкой Идой кителях.

А потом нам запретили сидеть за партой в самодельной одежде, только в спецформе, чтобы центральному универмагу (рижскому “Асопторгу”) было на чем делать деньги.

И бабушка Ида отнесла в ломбард все сшитые ею одежды - на меня, на моих братьев и сестер, на моих тетушек и дядюшек. И на вырученные деньги купила нам школьную форму, которая, конечно же, не продержалась вечность на наших все пожирающих костях. И бабушка Ида стала шить заплаты вместо костюмов, лишь бы ее внуки выглядели как люди в приличном обществе сорви-голов Старой Риги, где Ленечка однажды, возвращаясь из первого класса 67-й семилетней школы, провозгласил на всю улицу Калею: “Бабушка! У меня пятерка! Я получил две двойки и одну единицу!”

Бабушка Ида чуть не умерла со стыда. Потому что регулярно ходила на операции. Не подумайте, что она была хирургической медсестрой. Хирургической медсестрой она не была. Она была просто бабушкой. Бабушкой оперируемой. В этом случае - пациенткой. Советская бесплатная медицина почему-то очень любила копаться в ее внутренностях, как будто там спрятан клад. Но там ничего спрятано не было, кроме обычных “цурес”, которые можно было увидеть среди морщин и на ее лице, не роясь в животике.

Бабушку Иду десять раз доставали с того свету, пока она жила в Риге. Десять раз - по числу внуков. Она перенесла десять операций, и сердце ее не сдало. Она любила шутить: “Если мое сердце выдерживало этого уголовного элемента Аврумкуле с винтовкой и пулями - (моего дедушку) - то что ему операции с пустым ножиком”. И она была права. Дед Аврум со дня свадьбы портил ей жизнь и нервы.

На свадьбу он приволок Мишку Япончика со всей его молдаванской шпаной. И гости стали молча отстегивать браслетки, снимать кольца, вытаскивать бумажники. Прикрываясь от застенчивости розовой краской, они выкладывали свои богатства на стол, рядом с фаршированной рыбой. Бабушка не была бандершей, она была из культурной семьи, портниха с вывеской “Модельный дом Гинзбург, шьем на дому”. И пережить такой позор по части недвусмысленного грабежа ее гостей она могла только в могиле.

- Миша, - сказала бабушка Ида, держа вилку на манер ножа. - Ты хочешь лишить моего Аврумкуле жизни?

- Бог с вами, мадам Вербовская! - возмутился Мишка Япончик. - Я не имею интереса к червонцам ваших друзей и собутыльников. Чтоб мне с места не сойти, если у меня дурные намерения и я вру вам прямо в глаза!

- Ах, значит ты не на работе? - обрадовалась бабушка Ида.

- Скажете, тоже, - взопрел от обиды Мишка Япончик. - Мы по субботам не работаем. Евреи мы с Одессы-мамы правильные, не босяки задрыпанные.

- В таком случае, уважаемый Миша, ты мой почетный гость. Садись со мной рядом, по левую руку. А пистолетик свой...

И Мишка Япончик сделал все, как велела бабушка Ида. Сдал ей на хранение свой пистолетик, а следом за ним сдали моей бабушке все свое оружие и его компаньоны. Бабушка спрятала все эти самовзводы под подушку, в спальне. И провела на них брачную ночь, слыша за стеной - к великому удовольствию - пьяные крики, но не выстрелы.

С тех пор у нее завелась такая привычка: прятать все под подушку. Наши рогатки, наши пугачи и даже никелированный вальтер, который я выменял на неразорвавшийся снаряд, покоились у нее под подушкой, до самого отъезда в Израиль.

Не будь бабушки Иды, сколько вооруженных конфликтов состоялось бы у нас во дворе.

Но бабушка стояла на страже мира. Не ради Нобелевской премии. Ради сохранности наших носов и ребер. Целостности не столько рубежей необъятной советской родины, сколько наших рубашек, брюк и ботинок.

Верность миру была у нее в крови. С незапамятных времен. С первой, поди, мировой войны, когда женишок ее, не супруг еще, Аврум Вербовский добровольцем, восемнадцати лет от роду, пошел за Царя и Отечество на супостата немца.

Бабушка Ида, будучи еще всего лишь невестой, говорила отчаянному добровольцу такие слова: “Аврумкеле, - говорила ему, - ты там поменьше метко стреляй. А то я тебя знаю. Чем больше ты метко стреляешь, тем меньше здоровых людей на нашей бедной земле”.

Но дед Аврум не слушал бабушку Иду даже в жениховский, весенний период своей неистощимой на ранения, увечья и неприятности жизни. Он стрелял много. И стрелял метко. Не из баловства. А по той простой причине, что Царем и Отечеством были ему, восемнадцатилетнему добровольцу, обещаны, останься он в живых, определенные льготы. Благодаря которым он, еврей - участник войны, мог получить финансовую поддержку и открыть свою торговую точку прямо в сердце Одессы - на Привозе, воспетом классиками литературы. И подняться на ступеньку выше по иерархической лестнице толчка и его торгового люда. Но война бесславно закончилась, одарив дедушку Аврума ранениями. А затем пришла советская власть, которая ранения оставила при дедушке, а льготы его похерила без стеснения.

Что оставалось? Жить? Если это можно назвать жизнью, значит - жить! И он жил. И давал жить другим. Другим он давал жить, а бабушке Иде давал жизни.

Дед Аврум давал бабушке Иде жизни. То он на войне, то он на толчке, то он в тюрьме, то он в концлагере. А в перерывах устраивал такой дебош, что даже Мишка Япончик говорил ему “Ша!” Но какое “ша”, когда пришли описывать вещи, раз он - нетрудовой элемент. Его вещи - это бабушкина швейная машина “Зингер”, дощатый шкаф, двуспальная кровать и с полмиллиона “прусаков”, ибо Одесса без тараканов, что памятник Ришелье без Приморского бульвара. Дедушка Аврум спустил несчастного”описывателя” с лестниц, а потом скрывался от советской власти, пока бабушка не столковалась с ней, отдав впридачу к перечисленным вещам и свою золотую цепочку - подарок от первого ее жениха, уродившегося таким дураком, что помер в Одессе с голоду, вместо того, чтобы жить припеваючи в Рио де Жанейро, куда метил Остап Бендер.

Этот жених влюбился в мою бабушку Иду по фотокарточке, присланной ему в благословенную заграницу, когда он катался по этой загранице, как сыр в масле. Когда катаешься как сыр в масле, голова всегда полна дурацких мыслей. Вот под воздействием этих дурацких мыслей влюбился безответственный фантазер из Латинской Америки в фотокарточку. И когда? В самый подходящий исторический момент. Поднеси к этому моменту спичку, и... Но что взять с больного, если он, этот жених, вбил себе в свою дурную голову, что он должен обязательно жениться на одесситке. И он помчался из Рио де Жанейро в Одессу, на свою историческую родину.

Надо отдать должное этому идиоту. Сначала он хотел вызвать бабушку Иду к себе, на свою шикарную виллу, где ходил в белых брюках и с золотыми побрякушками на волосатой груди. Но бабушка Ида, получив вызов за полста лет до того, как выехала в Израиль, сказала с девичьей горячностью, что из Одессы она ни ногой - здесь ее самое синее море, здесь ее самое голубое небо, здесь родилась, здесь и помрет.

И этот идиот из Рио де Жанейро приехал к ней в Одессу, чтобы своротить ее с истинного пути.

Когда он ко мне сватался и пел свои любовные серенады, вспоминала бабушка Ида, я у него спросила: “Почему вы уже, возвернувшись в Одессу, не Сидур, а Сидоренко?”

Он отвечал: “Украинцем быть очень на слух музыкально. Фамилия одна, а в ней сразу целых три ноты - октава! Проверьте на рояле, пожалуйста. Си - до - ре.”

“Почему же вы, в этом музыкальном случае, не Доремисилян? - поинтересовалась я, рассказывала мне бабушка, пряча хитринку в глазах . - До - ре - ми - си- ля - н! - нате вам, сразу не три - целых пять нот, почти весь нотный стан, а октава одна.”

Он скучно улыбнулся, вспоминала бабушка Ида, и сказал: “В нотах вы, Идочка, не ошибаетесь. Вы ошибаетесь в другом: быть армянином - это меньше музыкально, чем написано в их фамилии. Это быть как еврей при убийстве царя Александра и думать о погроме. Но не надо думать о погроме. Это вам не к лицу. Вам к лицу будет эта золотая цепочка. Примите ее в подарок и носите с удовольствием.”

Так, с многочисленными экивоками в сторону разных национальностей, заморский гость, как змей-искуситель, всучил Джульетте с Молдаванки золотую цепочку, которую не снял с нее даже Мишка Япончик - из уважения к бабушке Иде с улицы Средней.

Бабушка Ида ответила на подарок своим вежливым “спасибочки вам” и напомнила бразильскому ухажеру, этому идиоту в жилетке, что без “испытания чувств” не обойтись. Свое решение она скажет после.

Но какое “после”, когда уже шарахнули по Фердинанду в Сараево? Какое “после”, когда Царь и Отечество обещают евреям льготы, если они добровольно кинутся на войну? Какое “после”, когда дедушка Аврум уже прослышал про льготы, выстроил в уме магазин по продаже обуви на Привозе, сделал на скоростях бабушке предложение руки и сердца, и помчался как ошпаренный на добычу Георгиевских крестов. Какое, действительно, “после”?..

Но из песни слова не выкинешь. Так что не будем скрывать: в ходе этой еврейской серенады про любовь между аидыше маме и заокеанским идальго-поклонником бабушка Ида вбила в сердце своего Ромео столь сокрушительный гвоздь, что он, разбитый вдребезги, согласился ждать до лучших времен.

А какие они, лучшие, когда на подходе возвращение дедушки Аврума с фронта? И какие они, лучшие, когда на горизонте свадьба дедушки с бабушкой? “Лучшие времена”... Ха-ха вам, с присыпочкой! Советские времена - да, кушайте. А лучшие?..

Какие “лучшие времена” при советской власти? Если не голод, так война. Если не война, так голод. И этот идиот с золотыми перстнями и браслетками дождался своего - крупного голода. Такого, что все его золотые зубы пошли в товарно-денежный оборот. Как и браслетки, и перстни.

Бабушка Ида очень переживала, что заморский господин, превращенный насильно в “товарища”, помер с голоду, когда рвал зубами на обледенелой мостовой прочный, как наковальня, замороженный труп лошади.

Бабушка Ида плакала на его похоронах, будто он унес с собой кусок родной Одессы. Ей было жалко человека, хоть он был и большой идиот - приехал к советской власти за счастьем.

Бабушка не могла быть великодушнее советской власти - совесть не позволяла. Если советская власть не дала ему счастья, как же она смела превзойти родную власть. Да и кто способен превзойти ее ухищрения? Особенно в пору чудовищного голода на Украине. В пору, когда не выцедить ни капли молока для своего младенца. Который так и умер у ее груди - с голоду.

“У меня был один всего леденец - монпасье, - рассказывала мне, плача, бабушка. - Я думала: скушаю эту конфетку и у меня пойдет молоко. Но молоко не пошло. И он умер с голоду. Может быть, надо было дать ему эту ледышку? Но он бы ее не проглотил. Задохнулся. Маленький был, еще совсем маленький”.

Всю жизнь она мучилась этим: ожил бы ее сынишка или нет, если бы впихнула она в его безвольный рот живительную, как ей представлялось, конфетку.

Мучилась своей мыслью, страдала. А поминая замученного одесской бескормицей жениха из Рио, подталкивала всех нас, детей и внуков своих, к очень нехитрой словесной конструкции: а уедь она с этим идиотом в его кофейные кущи, не было бы семейного счастья у дедушки Аврума, да и всех нас - со счастьем или без оного - тоже не было бы.

А вот спроси у бабушки Иды, почему она все же не уехала, она спокойно, с мудрой улыбкой ответила бы: “А на кого бы я вас оставила. Что без меня Рива или Софа, детки мои? Похоронили бы вы на еврейском кладбище Бебу, дочку мою, умершую в девичьем возрасте, 24 лет от роду? А кто бы вырастил Гришеньку и Ленечку, бедных моих сиротинушек? А что бы стало с тобой? Стал бы ты чемпионом по боксу? Закончил бы ВУЗ? А Боренька... Поступил бы он в музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня, если бы не я? Эх, много вы понимаете...”

А ведь мы на самом деле понимали меньше бабушки Иды.

Бабушка Ида перенесла десять операций в Риге. А после одиннадцатой, когда почти ослепла, сказала: “Я еду в Израиль! Аврумка всю жизнь мечтал про Израиль, а попал на тот свет. Я всю жизнь гляжу одним глазом на тот свет, а вторым вижу Израиль”.

- Бабушка, на кого ты нас покидаешь?

- На советскую власть, на товарища Брежнева. Он не может присмотреть за одним своим сыном-алкоголиком. Посмотрим, что станется с вами, когда я перепоручу ему присматривать за всеми моими внуками.

Бабушка Ида перепоручила Брежневу присмотр за своими внуками и, полив слезами каменное надгробие дедушки Аврума, села в скорый поезд.

Таможенники ее не досматривали. Они сразу поняли, что бабушку долгие годы досматривал ломбард, а также хирурги и акушерки.

У бабушки Иды ничего не было с собой, кроме семидесяти с лишним лет и десятка швов от скальпеля на пергаментной коже.

Ей нечего было бояться - она получала всего семь рублей 50 копеек в месяц - пенсию по старости лет, на какую можно было по тем временам купить две бутылки водки за три ноль семь и половину кислого огурца.

Бабушка Ида поставила перед таможенниками бутылку водки, положила нарезанный вдоль и поперек маринованный огурец. И сказала, как некогда на своей свадьбе: “Угощайтесь. Надо же чем-то заняться, когда делать нечего”. Таможенники посмотрели в ее ясные глаза, и прочли в них неведомую загадку, ответ на которую бабушка Ида дала им тут же: “Вот вы смотрите на меня и недоумеваете - откуда я такая взялась? В газетах обо мне не писали, в стихах меня не превозносили, мои портреты никто не вывешивал на Доску Почета. И видите, ничего со мной не случилось. Не умерла. Живу. Какого черта несет меня в Израиль? Да чтобы жить дальше. Хотите жить - поехали вместе”.

Но таможенники не поехали вместе с бабушкой Идой. Очевидно, жить они уже не хотели. Они остались у своего длинного, как гробовая крышка, стола, у початой бутылки водки и маринованного огурца. Куда им бежать от своего изобилия!

А бабушка Ида приехала в Израиль. А бабушка Ида, полуслепая, стала шить для швейной фабрики вещички на своей допотопной машинке “Зингер”. И начала посылать внукам, оставленным на товарища Брежнева, посылки, чтобы они побыстрее выкупили у советской власти свое высшее образование и унесли ноги из затрапезной обыденности в древнюю еврейскую сказку про “аидыше маме” - к бабушке Иде.

В Кирьят-Гате, куда, унеся ноги от советской власти, я заезжал регулярно - проведать родителей и многочисленных родственников, - бабушка Ида нередко встречала меня неожиданными, странными для непосвященного в таинства былой жизни словами: “Фима, ты мог т а м писать о ком-то из своих? Ты писал там обо всех. Но написал ли ты о своей маме, о своем папе, о сестре или брате? Разве нельзя было написать о них - не говорю, роман - очерк, а?”

- Не печатали... Пиши - не пиши...

- Мы прожили т а м огромную жизнь, одну за две, за три, а вот писать о нас было нельзя... Почему? Почему мы не заслужили доброго слова?

Я молчал. Что тут ответишь?

Разве что...

Однажды собкор “Учительской газеты” Владимир Курмаев попросил у меня очерк о заслуженной учительнице Латвии. Ну, я и предложил написать о всеми любимой учительнице, заслуженной не только по званию - о Басе Абрамовне Перельмуттер. Ох, как Володя заволновался. Ох, как замахал руками. Нет! Нет! Нет!!! Москва “зарежет”. Не коренной она национальности.

- Фима, ты в долгу перед нами, - продолжала бабушка Ида, вырывая меня из гнетущих воспоминаний. - Мы дали тебе жизнь. Жизнь твоя не отделима от нашей. Если ты не поймешь нашей жизни, не поймешь и своей. Пиши о нас. Поймешь себя. И проживешь не напрасно. Будешь жить вместе с нами - вечно.

“Вечно...” И вдогонку за этим “вечно” вопрос:

- Ты уже написал обо мне?

- Еще нет...

- Торопись, Фима! - бабушка Ида укоризненно погрозила мне пальцем с нанизанным на него наперстком. - Пиши, а то будет поздно. Я хочу при жизни прочитать о себе.

При жизни бабушки Иды я и написал эту “Древнюю еврейскую сказку”. При жизни бабушки Иды и опубликовал ее в газете “Наша страна”. При жизни бабушка Ида и прочитала его. А потом, улыбнувшись чему-то потаенному, спросила:

- А о маме своей ты написал?

- О маме?

“...Моя мама Рива пошла в бабушку Иду. Как и у бабушки Иды, у нее умер второй ребенок, в младенческом возврасте. У бабушки - мальчик, в 1922г., во время голода на Украине. У мамы - девочка, Эммочка, в 1944г., во время войны. В эвакуации. На Урале. За год до моего рождения. А в 1947г., когда умерла в Риге, после родов, ее младшая сестра Беба, мама Рива выкормила своей грудью ее новорожденного сына Ленечку, который стал мне заодно не только двоюродным, но и молочным братом...”

Такое начало рассказа о моей маме Риве прочел я тогда бабушке Иде, памятуя о живительной силе жизни во все времена. И добавил: “продолжение следует”.

Итак...

ЖИЗНЬ ПИШЕТ НАБЕЛО

1

22 июня 2016 года, в день 75-летия начала войны с фашистами, мою маму Риву доставили на скорой помощи в ашкелонскую больницу «Барзелай». Я с сестрой Сильвой были последними, кто застал её ещё живой. Она умерла 23 июня в 18. 40.

Часы живых, прошу,

с часами мёртвых сверьте.

И вслушайтесь, и вслушайтесь

в их слитное звучанье.

Что ж, остается вслушиваться. И вглядываться. А сверяя часы живых с часами мёртвых, волей-неволей вернёшься в то время, когда никто не думал о скоротечности жизни, и вольно чувствовал себя в настоящем, не догадываясь, что оно стремительно превращается в прошлое.

Но какое это прошлое, если разразилась шестидневная война и каждая еврейская семья внезапно заразилась Израилем? Какое прошлое, если старшая дочка Сильва с мужем и детьми подала документы на выезд на историческую родину? Какое прошлое, если и она сама, моя мама Рива, дождавшись выхода на пенсию мужа, тоже устремилась в Израиль. Какое прошлое, когда это наше настоящее!

Мне же и брату Боре выбраться из Союза нерушимых республик по вызову сестры Сильвы советская власть не разрешала, пока не получим вызов по «прямому родству» - проникнетесь этой казуистикой! - не от родной сестры, а от родителей. Посему мама выехала раньше, чтобы не подрывать интересы страны, в которой родилась, выросла, получила медицинское образование и носила передачи своему папе в одесский ДОПР до его отправки из тюремной камеры в концлагерь. А затем война. Эвакуация. Работа в две смены на авиационном заводе №245 в Чкалове (Оренбурге) на Урале. Холод и голод. Направление на лесоповал, куда по логике убойного времени решено было отправить работающих на заводе женщин. Но не отправили. Женщины сообразили, чем для них может закончиться работа в лесу и житье в бараках под присмотром бригадиров-уголовников, разумеется, не женского пола, и разом забеременели. Все. Оттого я вырос в заводском доме, уже в Риге, куда передислоцировали после войны наше предприятие. В 15 лет меня взяли на работу в бригаду жестянщиков моего папы. И давай вкалывать, попутно став чемпионом Латвии по боксу и поступив в институт, откуда ушел в армию, чтобы по возвращению, соскучившись по маме, написать в день её рождения:

Мама, вот и сорок восемь.

Годы возраст теребят.

В бабье лето, а не в осень,

Время занесло тебя.

- Зачем про бабье лето? - смеялась мама. - Мне больше по нраву весна. Пиши про неё.

- Какая же у тебя была весна? Как мне знать?

- А ты пиши. И - увидишь - напишется.

Как бы это ни звучало парадоксально, но она была права. Написалось.

Что же получилось? А вот что!

В незапамятном году, когда юная Рива Вербовская закончила Одесский медицинский техникум и обзавелась дипломом, к ней на приём в поликлинику пришел за уколом знаменитый баянист Арон Гаммер, играющий на концертах и танцах в парке Шевченко. Укол был настолько удачным, что Арон Гаммер пригласил Риву Вербовскую в ЗАГС. И что? Она таки согласилась. А почему бы и впрямь не расписаться, если любовь, как поет Утесов, «нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждут».

Любовь нагрянула, они расписались, и Арон Гаммер стал не только музицировать в парке Шевченко, но и петь куплеты собственного изготовления:

В понедельник я влюбился,

Вторник я страдал.

В среду с нею объяснился,

А в четверг ответа ждал.

В пятницу пришло решенье,

А в субботу разрешенье.

В воскресенья свадьбу я сыграл.

Свадьба пела и плясала, как это принято в Одессе. В том же доме на улице Средней, где когда-то мама Ривы Вербовской выходила замуж за ее папу - Ида Гинзбург за Аврума Вербовского, героя и инвалида Первой мировой войны. На той свадьбе 1917 года, проходящей под аккомпанемент залпов «Авроры», гулял король Молдаванки Мишка Япончик.

На свадьбе Ривы, теперь уже Гаммер, гуляли другие звезды Одесского неба, больше имеющие отношение к искусству, чем к налётам. На столе было не так, чтобы очень. Но и не так, чтобы ничего. И картошечка, и селедочка, и выпить, и добавить под «горько». И надежды, что юношей питают. Одна из таких питательных надежд квартировала в Москве, где на студии грамзаписи предполагали издать пластинку фрейлехсов Арона Гаммера. Вторая, подобно бессонной кошке, гуляла по оцинкованной крыше Первого Артиллерийского училища. Почему? Эта загадка легко разрешима, если прикинуть, как Арон Гаммер, представляясь гостям со стороны невесты, говорил:

- Я закончил Первое Одесское артиллерийское училище.

- О! - отвечали гости на доступном разумению языке восхищения и искали на отвороте пиджака Арона петлицы, а в них лейтенантские кубари. Искали чего-то хорошего, как это принято в Одессе, и не находили, что тоже присуще городу Соньки - Золотой ручки.

Бедные на воображение, они не догадывались, что Арон - известный для них в качестве музыканта, композитора сочинителя стихов, был заодно и потомственным жестянщиком - сыном великого мастера кровельных работ Фроима Гаммера. Вот в качестве кровельщика и закончил он военное училище, то бишь, в переводе с одесского на русский, закончил крыть крышу военного училища, за что и получил похвальную грамоту от армейского комиссара 1 ранга Яна Борисовича Гамарника (настоящее имя-отчество Яков Пудикович).

Сильва родилась, как это принято в Одессе, через девять месяцев после свадьбы. Подсчитать это легко на пальцах. Ходили в ЗАГС 1 августа 1937 года, а в родилку 13 мая 1938. Радости было много, света прибавилось в небе и воды в Черном море. Так что на радостях Сильвочка росла не по дням, а по часам, словно предчувствуя, что вскоре разразится война, и уже, кроме голода и холода, не будет никаких достойных приобретений.

Бомбежки. Одесса на колесах. Эвакуация. Бесконечные перегоны. Южный Урал.

В первый класс Сильвочка пошла в Чкалове, так назывался в ту пору Оренбург - родина «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. Портфель ее разбухал от пятерок, переполнявших тетради по чистописанию, и мама Рива смотрела на малюсенькую дочку с удовольствием, полагая, что Сильвочка тоже поступит в медицинский техникум и станет дипломированной медсестрой, а то и врачом. Лично ей, по вине обстоятельств, пришлось отказаться от продвижения по медицинской стези. Война шла не только на фронте, но и в тылу, и для разгрома врага страна потребовала переквалифицироваться из медсестер в жестянщики, что Рива Гаммер и успешно сделала. Благо под боком - в прямом и переносном смысле - находился ее муж Арон Гаммер. В данный исторический момент он возглавлял бригаду жестянщиков, которая вкалывала в три смены на 245-ом авиационном заводе, изготовляя подогревы для бомбардировщиков дальнего следования, утюживших крыши Берлина.

Подогревы были личным изобретением Арона Гаммера, и это радовало Риву, так как на бригаду полагалась в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла, не давая сдохнуть с голода. Словом, набирались сил для трудовых рекордов. И что? Думаете, не ставили их? Ставили, и еще как, выполняя на триста процентов производственные нормы. Рива при этом успела и забеременеть. Раз, потом второй раз. Сначала она родила Эммочку. Но Эммочка, так и не дождавшись, когда её отлучат от груди, чтобы жить впроголодь на «хлебных карточках», умерла от воспаления легких. И тем самым выправила для меня вакансию. Я не задержался и появился на свет в ночь начала штурма Берлина 16 апреля 1945 года, ровно в тот час, когда вспыхнули сотни прожекторов и войска двинулись в атаку, в ритме которой я и живу до сих пор.

Самое удивительное со мной было в том, что я не плакал. Родился без плача, и дальше - все первые дни не подавал ни звука. Наверное, ждал, чем окончится битва за Берлин. Мама Рива бегала по врачам, спрашивала:

- Что же будет? Он ни слова не говорит ни на каком языке. Будто не из Одессы.

- Мы тут все не из Одессы, - отвечали врачи.

- Но вы ведь говорите, - донимала их мама.

- Говорим, потому что вы нас спрашиваете.

Мама поняла и спросила меня:

- Фимочка! Ты уже будешь один раз говорить?

Я сказал:

- Угу! - и с тех пор рот не затыкаю.

Мама была счастлива: Фимочка говорит!

Папа был счастлив: Фимочка говорит еще нечленораздельно, никто его слов не извратит и не напишет донос.

Дедушка Аврум, папа моей мамы Ривы, был тоже счастлив: ему было теперь с кем поговорить по душам.

Только что его, инвалида Первой мировой войны, попросившегося добровольцем на фронт, освободили из ГУЛАГа, куда он попал, как и многие, ничего преступного не совершив - просто по оговору. В лагере, когда он ковал Победу подручными средствами - пилой и топором, уголовники обрушили на него подрубленное дерево, сломали ногу, и теперь он едва ковылял. Но всё же был рад: ковылял ведь на свободе, а не за колючей проволокой. И охотно вышел бы на парад Победы, если бы его пригласили.

Но дедушку на парад не пригласили, вместо этого его направили вохровцем на охрану 245-го авиационного завода, в слесарном цеху которого работала вся наша семья. И он вместе со всеми нами отбыл в Ригу, где 245-й авиационный завод был переименован в 85-й ГВФ и разместился в корпусах бывшего винно-водочного предприятия, адрес: ул. Анри Барбюса, 9.

Здесь в районе концлагеря смерти Саласпилса и на товарной станции Ошкалны прибывшие с Урала рабочие разбирали штабеля дров, с вмёрзшими между бревен трупами людей, тех, кого фашисты не успели сжечь перед бегством из Риги.

Здесь, в большой нашей одесской семье, уже имевшей в моем лице урожденного уральца, появился и первый рижанин. Им, к собственному недоумению, оказался Леня Гросман, весь из себя чернявый, как смуглянка-молдаванка. Очевидно, в память о Черном море его и сотворили на берегах Балтийского. Мы с ним представляли разительную пару - я блондин, он брюнет, мои глаза - пронзительно голубые, его - отборный чернослив. Не похожи, но братья - не разлей-вода. Впрочем, эта привязанность объяснима. Он мне не только двоюродный брат, но и брат молочный. Ленина мама Беба Гросман умерла в Риге в феврале 1947 года, и моя мама Рива, её старшая сестра, отлучив уральского молодца от груди, выкормила рижского младенца своим одесским молоком, чтобы он был здоровым.

А, выкормив, стала следить, чтобы в учебе он не отступал от меня. Он и не отступал. Учился, учился и выучился в инженеры. У нас все выучились. Причем стахановскими методами, досрочно. Я, допустим, на один год раньше положенного срока закончил Латвийский государственный университет, отделение журналистики, установив своеобразный рекорд нашего высшего учебного заведения: за один день однажды сдал восемь экзаменов и зачетов. Вы спросите: к чему такая спешка? Отвечу: в моих ушах с первого класса стояли мамины слова:

- Пока ты донесёшь до меня свою пятерку, я уже умру от ожидания.

А теперь представьте: я заболел скарлатиной. Эта неприятность произошла в лет, когда ребенок практически безоружен для великовозрастных пацанов, с кем его поместили лежать в одной палате. Воспитанники улиц бросались на меня с криками, что я другого рода-племени, и мне приходилось героически отбиваться от их численного преимущества, кусаясь и царапаясь, на подобии Маугли. Исходя из этого, мое лечение шло с переменным успехом, прибавляя к высокой температуре многочисленные синяки и ушибы. Но тут младший братик Боря, следуя примеру Лени, который захворал, собираясь ко мне на выручку, тоже подхватил скарлатину. В результате мама Рива, настойчиво демонстрируя докторам-специалистам болезни грудного Бори и четырехлетнего Лени, добилась разрешения лечь ко мне в больницу. И тем самым закрыла амбразуру хулиганского дзота, проделанную драчливыми кулаками мелких антисемитов.

При зачислении в больницу активную помощь маме оказала моя старшая сестра Сильва. Она тоже успешно затемпературила, но настолько странным образом, что её исцеление могло произойти только под музыку. Такой диагноз поставили лечащие врачи. Почему? Никто этого не знает. Но догадаться легко.

Когда белые халаты проведали, что Сильва - аккорденистка, виртуозного мастерства, то быстро смекнули: на носу новогодние праздники, и без столь выгодного больного, умеющего создать настроение, их прочие пациенты помрут от скуки, если их не доконают другие заразные болезни. Сильву вместе с аккордеоном зачислили на койку в общую для пополняющейся семьи палату, где, в ожидании её репетиций, держали под мышкой градусники Боря и Леня.

Как тут не вспомнить Ива Монтана?

«И сокращаются большие расстоянья, когда поет далекий друг».

Вот это я и почувствовал, вот это я и оценил, когда услышал сквозь стенку, как пароль, что «в лесу родилась ёлочка, в лесу она росла».

Сильва? А если здесь Сильва, значит, помощь близка.

- Когда моя мама придет? - закричал вопросительно, и поднялся над кроватью. Левой рукой я держался за ее металлическую спинку, а правой размахивал, как Чапаев саблей. Но не саблей, разумеется, а полотенцем в пупырышках, связанном на конце в узел, так называемый «кулак».

Драчливые придурки, наускиваемые дядей Витей с соседней, у окна койки, бросились в атаку на человека «не того рода-племени».

- Бей жидов! Спасай Россию! - кричали они в столице Латвии.

Что оставалось? «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!» И я, обороняясь, лупил их смастеренным за ночь оружием.

- Когда моя мама придет?

Этот, отнюдь не победный клич, извлёк из-за двери санитара приличных даже для сумасшедшего дома габаритов. Он схватил меня в охапку и потащил по коридору. Куда-то туда, где призывно росла ёлочка, известная детворе тем, что зимой и летом стройная, зеленая была.

На Новый, 1950-й год Сильва давала концерт. Под ёлочкой, украшенной игрушками. Перед больными вполне излечимой скарлатиной и неизлечимым антисемитизмом. А затем, когда дошло до выписки, аккордеону, моему спасителю, придумали устроить карантин. Мол, выпусти такого наружу, глядишь, он и заразит микробами проходящую мимо публику.

«Как же так, - возмутилась во весь свой подростковый, уже неподконтрольный возраст Сильва. - Меня можно выпускать на улицу, а «Хоннер» нельзя? Никого он не заразит, я ручаюсь. Аккордеон, он даже дышать на людей не умеет, тем более кашлять с брызгами слюны».

Но врачи не поверили моей сестре. И, посовещавшись в «мертвом покое», приняли решение: устроить музыкальному инструменту если уже не карантин, так «чистку мозгов», то бишь дезинфекцию. И устроили. С помощью марганцовки, йода и медицинского спирта. Да настолько результативно, что аккордеон качественного немецкого производства, привыкший к другому обхождению, на выходе из «мёртвого покоя» охрип и сипло исполнил: «Шумел камыш, деревья гнулись. А ночка темная была. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра».

Под эту музыку мы - Сильва, я, Леня и грудной Боря, ещё не умеющий ходить, но активно двигающий ножками на руках у мамы, чтобы поскорей добраться до дома, - покидали гостеприимную больницу с диким желанием никогда больше не хворать. Желание подкреплялось убежденностью, что мама у нас правильная - по образованию и специальности медицинский работник: отсюда и надежды, что юношей питают вместо вирусов. И хорошо делают, что питают. Иначе каюк. Почему? Да потому, что каюк! Что тут непонятного? Каждому такую маму! 4 декабря 2015 года ей исполнилось 97 лет. Где? Не так далеко от Чёрного моря. На берегу не менее шикарного - Средиземного. В Израильском городе Кирьят-Гате. Это, конечно, не Одесса, но тоже кое-что. Казалось, ещё чуть-чуть, и доживет до ста. Но не судьба.

Что ж, повторюсь: остается вслушиваться и вглядываться. И думать о каких-то совершенно непонятных явлениях жизни и смерти, которые мы воспринимаем зачастую как обычные совпадения.

12 июня 2017 - ровно через год по еврейскому календарю - умерла в Кирьят Гате ее младшая сестра Софа Волос, талантливая аккордеонистка и преподавательница музыки, добрая душа и отзывчивый человек. Было ее 82 года. И, обернувшись в прошлое, она могла бы многое рассказать из того, что довелось некогда услышать в раннем детстве. О старшей сестре своей Риве, о второй сестре Бебе, умершей в Риге в 1947 году.

Но судьба распорядилась по-своему.

Поэтому слово передаю моей старшей сестре Сильве, пусть она поделится семейными воспоминаниями - теми, что мне не достались по малолетству.

Слово Сильвн Аронес...

- Моя мама Рива Вербовская родилась 4 декабря 1918 года в Одессе и жила с семьей на Средней улице, 35. Ее папа Аврум Вербовский в возрасте 18 лет добровольцем вступил в русскую армию и пошел воевать с немцами. С Первой мировой войны он вернулся домой с тяжелым ранением, но однако без всякой хандры и уныния, и тут же нашел себе невесту Иду Гинзбург, молодую портниху-надомницу, обшивающую своих многочисленных соседей.

Свадьба пела и плясала, как принято в Одессе. Но чтобы люди не очень радовались от обилия пищи и выпивки, в семейное торжество вмешалась Октябрьская революция.

1917 год. Смерть за каждым углом. Голод. Нищета. И несчетное количество записных ораторов, питающие толпы измученных людей надеждами на светлое будущее.

А 1918? Что-то изменилось? Тот же голод, те же погромы, та же неуверенность в завтрашнем дне. Но… Изменилось! У Иды и Аврума Вербовских родилась первая дочка. Затем еще две - Беба и Софочка, которым молодая мама шила из разных тряпочек платьица и шапочки.

Ривочка училась в школе на языке идиш. Она была худенькая и подвижная девочка, что в Одессе не приветствовалось - в моде были толстушки. А в свободное время она занималась спортом - участвовала в соревнованиях по бегу. Однажды после победы в соревнованиях высокопоставленный представитель советской власти, второй секретарь ЦК КП(б) Украины Павел Постышев погладил ее по головке, чем она по-детски очень гордилась.

После школы Ривочка поступила в одесский медицинский техникум, где обучение велось на украинском языке. Зная идиш и украинский, с пациентами общалась на русском языке. По специальности должна была работать с роженицами и обучать их, как обращаться с младенцами. Моя тогда совсем юная мама могла сделать укол, поставить клизму или банки в случае простуды. Она еще не была замужем и, понятно, ни разу не рожала, но по роду службы должна была обучать взрослых женщин, имеющих по пять-шесть детей. Эти женщины над ней подтрунивали, но любили и называли ее Ривцюцу за быстроту и ловкость в работе.

Как-то раз она пришла обучать тетю Эню, жену глухонемого Боруха, как обращаться с новорожденным. У тети Эни гостил племянник Арон Гаммер - он тоже был урожденным одесситом, но в свои 24 года успел объехать весь Советский Союз, работая жестянщиком в разных местах, не только в Одессе, но в Биробиджане, в Комсомольске на Амуре и даже в Москве.

Арон был высокий парень, с рыжеватыми волосами, и прекрасно играл на баяне. Он приглянулся Ривочке, и она зачастила к тете Эне для того, чтобы помогать ей ухаживать за малышом.

Арон Гаммер был довольно стеснительным, но ему понравилась Ривочка, и он пригласил ее в кино. Он любил фильмы с участием Чарли Чаплина, о чем позже часто рассказывал своим детям. В кино угощал девушку сладкими пирожками. Но Ривочка любила маринованные огурцы и помидоры, и молодой кавалер стал приносить ее любимые деликатесы.

В ту пору Арон работал на заводе - считался «трудовым элементом», что было в большом почете.

1 августа 1937 года Рива Вербовская и Арон Гаммер поженились.

Родители невесты предоставили им комнату, а сами пошли спать на кухню.

Молодые купили шестиламповый приемник. Приобрели люльку, соски, пеленки в ожидании пополнения семьи.

И…

И не было границ их счастью…

Наивно, но что тут скажешь…

Тем более, что дальше - война, эвакуауция, бомбежки, работа на заводе в две смены, смерть новорожденной дочки Эмочки от воспаления легких в обмороженном уральском городе Чкалове (Оренбурге), рождение Фимочки…

2

В неизбывном далеке, в том самом 1970 году, юбилейно-победном, когда в редакции «Латвийского моряка» возникла идея скомпоновать сборник о войне «В годы штормовые по принципу газетной рубрики «День первый - день последний», вначале дать очерк о капитане Дувэ, погибшем 22 июня 1941 года, а в конце...

Помнится, у меня тогда чуть не вырвалось: «Мой дедушка Аврум Вербовский умер девятого мая. Но не в сорок пятом. В шестьдесят первом».

Ох, не знал я, не догадывался, что и мой папа Арон умрет тоже девятого мая. Но уже не в Риге. В Израиле. Ровно через сорок лет после дедушки, в 2001 году. Сорок лет, сорок лет пустыни... мистические сорок лет каждой еврейской судьбы. Я в сорок лет внезапно, словно по велению свыше, стал художником. В 53 года, спустя сорок лет после первого выхода на ринг, я вновь надел боевые перчатки, и стал чемпионом Иерусалима по боксу, чтобы до семидесяти лет повторять это раз за разом.

А тогда в 1970-ом, ничего не зная о цифровом коде и предопределенности, я горько усмехнулся. Чего толковать, мой дедушка Аврум никак не укладывался в кассу метранпажа. Он был не из той войны. В 18 лет пошел добровольцем на Первую мировую, и вернулся в родную Одессу, на толчок, в 1917 с простреленной в наступательном бою рукой.

Инвалид Первой мировой попросился и на Вторую тоже добровольцем. Правда, уже не из Одессы-мамы, где в топке великого голода двадцатых годов сгорели от истощения его отец Шимон и новорожденный сынишка Мишенька. Малыш, в отличие от древнего цадика, скончался, можно сказать, в полном недоумении, обхватывая ручонками грудь своей мамы, впоследствии моей бабушки Иды, иссохшую - ни капли молока - грудь-кормилицу.

На Вторую мировую дед Аврум попросился из недр ГУЛАГа.

«Готов жизнь отдать за товарища Сталина. Чем такая жизнь, так лучше погибнуть на фронте», - писал он простреленной рукой, притоптывая в такт слов изувеченной на лесоповале ногой. Писал под диктовку Уполномоченного Органов, управляющих его подневольной долей. Просьбу уважили. И досрочно, весной 1944-го, выпустили из Соликамска, щедрого на смерть концлагеря. Но медицинская комиссия забодала старого, под пятьдесят, солдата. Рука на перевязи. Нога, переломанная в колене упавшим деревом, вывернута диким образом, лицом к пятке, будто смотрит не на передовую, а в тыл.

И дед Аврум вместо фронта попал в Оренбург, тогда Чкалов, охранником на 245-й авиационный завод. Здесь, в слесарном цехе, обе его дочки Рива, моя мама, и Беба, её сестра, жена Абрама Гросмана, тоже законного внука Молдаванки, вкалывали с опережением плана в одесской бригаде жестянщиков моего папы Арона. Эта славная семейка клепала подогревы и бензобаки для бомбардировщиков дальнего следования, которые утюжили крыши Берлина. Им же за ратный труд выделялась на всех троих в заводской столовой одна тарелка стахановского супа, где крупинка крупинку догоняла. Суп полагался только бригадиру, то бишь моему папе Арону, а простые рабочие, жена его Рива и ее сестра Беба должны были давиться сухим хлебом. Впрочем, процесс насыщения был рационализирован, и суп зачастую использовался в качестве вкусового размягчителя для хлеба. Он так же, как и стахановский суп, отпускался по карточкам, 800 грамм работающим, 400 иждивенцам и детям. А иждивенцем в этой мишпухе числилась разве что бабушка Ида, детьми же - её младшая. девятилетняя дочка Софочка, мои сестры шестилетняя Сильвочка и трехмесячная Эммочка, скончавшаяся, правда, вскоре после получения карточки на питание от воспаления легких, а также, впритирку к ним, трехлетний Гришенька Гросман, умудрившейся родиться в Одессе под бомбами 25 июня 1941 года.

Чтобы не сдохнуть от щедрот государства, ломающего хребет фашизму с попутным исправлением сутулости своего народа, необходимо было найти Ангела-хранителя. На эту роль вызвался Гришин папа Абраша Гросман. Он устроился электриком на хлебокомбинат. И по этой причине приобрел связи, полезные для внедрения своих домочадцев, земных авиаторов, в пищевую промышленность. Одесская бригада жестянщиков моего папы Арона после дневной смены отправлялась на ночную. На комбинате они изготовляли железные формы для хлебной выпечки. Вознаграждением за труд служили обрезки хлеба, позволительные для выноса через проходную. Эти обрезки шли в пищу, а истинный хлеб, получаемый по карточкам, на продажу. На вырученные от продажи хлеба деньги покупали картошку. А очистки от картошки, с глазками и без, сдавали для огородных и прочих нужд местным домохозяйкам. В обмен на катушку ниток. С помощью этих драгоценных ниток моя бабушка Ида Вербовская на швейной машинке превращал старые юбки в новые платья и курточки. Товарно-денежные отношения нашей семьи с враждебным ей миром укреплял мой папа. За счёт баяна, когда играл популярные мелодии на базаре, привлекая покупателей к прилавку с кустарными новинками ширпотреба бабушкиного производства. Или за счёт ботинок и сапог. Их точал, покачивая меня в люльке, в свободные от основной работы часы или в редкие выходные. А свободных часов у него тогда, в Чкалове, на улице Ворошилова, 49, выпадало крайне мало, как, впрочем, и всю жизнь. Или он вкалывал на заводе, по две смены. Или спорил с инженерами и технологами, отстаивая свои изобретения и рационализаторские разработки. Или, виртуоз баяна и аккордеона, выступал на сценических площадках Одессы, Москвы, Риги. Или сочинял музыку, в основном фрейлехсы, а к ним и поэтические тексты.

Трудовую деятельность, как вспоминал с долей юмора мой папа Арон, он начал, едва научившись ходить. Лет семи он уже мастерил хлебные формы в знаменитой булочной Бенчика. Почему знаменитой? Потому что за ту же маленькую цену у Бенчика можно было купить самый большой в Одессе хлеб. Откуда пошёл этот слух? Слух этот шёл по Одессе на ногах моего юного папы. Бенчик оплачивал его труд не деньгами. Хлебом. Для подручного своего Арона он выпекал особую буханку, размером с упитанного младенца. И когда папа направлялся в обнимку с пахучей сдобой домой, то все встречные спрашивали у него:

- Где в этой жизни, мальчик, ты достал такой большой хлеб?

- У Бенчика!

Что и говорить, реклама - двигатель торговли. И покупатели не обижались на Бенчика и тем более на моего смекалистого папу, убеждаясь в булочной: за маленькую цену большого удовольствия не увидишь.

В тринадцать лет моего папу Арона, с нарушением всех возрастных норм, приняли в профсоюз и назначили бригадиром жестянщиков. В двадцать один, в тридцать четвертом, он уже работал в Кремле. Да-да, в том самом, где никогда не гас свет в окне товарища Сталина, как писали стихотворцы.

В Кремль папа попал, будучи проездом в Москве. В 1933-ем, в пору очередного голода в Одессе, он повёз свою старшую сестру Бетю в Биробиджан. Там намеривались создать родину для теплокровных евреев непрошибаемого по крепости мозгов Советского Союза. Если Россия родина слонов, справедливо задавались вопросом башковитые аппаратчики, то почему медвежий край не родина для евреев?

«Родина! Родина!» - закричали в Одессе люди еврейской национальности, состоящие из супного набора - костей, сухожилий и хрящей. И кинулись на берега реки Биры за толикой калорий, чтобы нарасти мясо на скелетном каркасе тела.

Оставив Бетю обживаться в таежной глубинке, мой папа Арон двинулся на заработки в Копай-город - так по-простецки называли дальневосточники Комсомольск на Амуре. Наяву мечта зодчих Светлого Будущего представляла собой всего лишь землянки и великое множество замерзающих повсеместно ударников труда. Папа сразу сообразил, что пламенные речи вербовщиков - ничто по сравнению с «буржуйками». И стал изготовлять железные печки, с выходной трубой-дымоходом, обогревать Копай-город, уснувший в глубоких снегах. В знак благодарности за выживание комсомольская стройка одарила его брюшным тифом и, погрузив бесчувственного баяниста-жестянщика в эшелон, отправила по рельсам умирать в неизвестном направлении. Тут папе и подфартило. Он и впрямь сделал остановку в самой настоящей коммуне, где всё бесплатно. Но предварительно очухался от тифа, привычно победив нутряной жаждой жизни отупляющий зов смерти. Попав ненароком в Москву без копейки в кармане, он с попутчиком своим Стёпкой приступил к поискам работы. На доске объявлений прочитали: «Требуются кровельщики-жестянщики».

Обратились по адресу.

Их приветили. Посадили в машину с конвоиром. И доставили в Кремль. В Кремле сопроводили на чердак. И там, на чердаке, доверительно сообщили: «Крыша у нас поехала. Когда сбрасывали царского орла со шпиля, он пробил дырку в кровле, её не заделали, вот крыша у нас и поехала». Папа внимательно выслушал кремлевского завхоза. И согласился: крыша у них действительно того... Это надо же, крыша у них, почитай, поехала прямиком с семнадцатого года, с самой революции, когда скидывали орла наземь, а спохватились только сейчас и бросились на поиски специалистов. Излишне говорить, мой папа был большой специалист по кровельному делу. В Одессе с тридцатых годов жестяная крыша его работы украшает Первое артиллерийское училище, если ее еще не украли. Наш фамильный знак можно встретить в Кракове и Варшаве, на островерхих кровлях костелов. Увековечен он дедом моим Фроимом, а до него и прадедом Арн-Бершем. Ещё в 19 веке. Эти люди являли собой настоящих мастеров молотка и ножниц. Они выезжали из Одессы на трудовой променад в Польшу, получая, как некогда маститые живописцы Возрождения, персональные приглашения из мэрии или от именитых горожан. Вот и в Москве все вышло по правилам. И мой папа Арон, не нарушив семейных традиций, благосклонно принял приглашение отремонтировать крышу Кремля не от кого-нибудь, а от Самого... Имя, честно сказать, он не помнил. Да и кто вспомнит теперь этих репрессированных завхозов Советской власти?

Распрощавшись с работодателем, мой папа приступил со Стёпкой к починке прохудившейся кровли. Работали с огоньком. Стёпке от того огонька прикурить захотелось. Ан не прикуришь, когда папирос нет в наличии. Тут и время обеденного перерыва приспело. Кушать хочется, а денег нет.

Что делают люди, когда им хочется кушать? Идут в столовую. Даже без денег.

- Может, какой газеткой перекроемся и хлеба пожуем на халяву, - предложил Стёпка, выманивая папу моего Арона с чердака на аппетитный запах.

Столовую нашли. Газету тоже. Перекрылись газетой, будто шибко грамотные, и давай потихоньку хавать. Тут подбегает к ним официантка, вся такая упитанная, в кружевном передничке, с бархатным голоском.

- Что вам подать, того-этого? Не гоже хлебцем хрумкать по-сухому, без сопровождения борщеца с капустой и мозговой костью.

Раскраснелся папа мой Арон от стыда. Раскраснелся Стёпка.

- Денег, дамочка из пищеварительного треста, нема у нас. Ну, ни копейки грошей!

- А денег и не треба, - расщедрилась девица. - У нас тут полная коммунизма. Мы и без грошей кормим от пуза.

Стёпка тут же заказал на двоих. От пуза. И от щедрот дарового коммунизма. Чего только он не заказал, вспомнить - удавиться можно в последующие голодные, а они всегда при советской власти, голодные годы. И борщ заказал. С капустой и мозговой костью. И котлет заказал. Картошку в мундире. И репчатый лук. Чай заказал. Конфет-монпансье заказал. Коробок спичек. И четыре пачки шикарных папирос. Всё заказал, что душе угодно.

Помнится, пресекал я папу на этом царском заказе и спрашивал, почему он вернулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утёсова, Ильфа и Петрова, Маргариты Алигер и Семёна Кирсанова? Почему не остался жировать на бесплатных хлебах в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставрации поехавшей у большевиков крыши?

И он мне отвечал, разумно и обстоятельно:

- А где бы тогда был сегодня ты? А Сильвочка? Боренька? И кто бы женился на твоей мамочке Ривочке, если бы я остался в Кремле? Брежнев? Да и жив ли я был по тем погодным условиям, если бы остался в Кремле? Может быть, со всеми своими музыкальными и техническими способностями я бы стал не братья Покрасс и не Микоян - Гуревич, на военном языке МИГ, а пропал бы на тёмных задворках ГУЛАГа, как Мандельштам. Кто знает? А так я знаю, что благодаря изобретённым мной подогревам, бомбардировщики, не обмерзая, долетали на большой высоте до Берлина. И пели Гитлеру небесную-заупокойную: «Нам сверху видно все, ты так и знай». А Герингу, который сказал, что съест свою шляпу, если одна бомба упадет на Берлин, я бы эту шляпу засунул сначала в задний проход, а потом в рот. Пусть скушает её с нашей начинкой.

Семейные истории, как и вселенские, не терпят сослагательное наклонение.

Арон, сын Фройки, вернулся из Москвы в Одессу. Стал работать на заводе, а по вечерам играть на баяне в парке Шевченко. Влюбился в красавицу-медсестру Ривочку Вербовскую, закончившую школу на идиш, медицинский техникум на украинском и бегло говорящую по-одесски на русском - языке своего бессмертного земляка Пушкина. И сделал ей предложение после того как она сделала ему безболезненный укол.

Девушка не устояла в свои шаткие восемнадцать лет от предложения выйти замуж. Жених - первый сорт, представительный человек с множеством талантов: метр восемьдесят семь ростом, 96 кг. весом, атлетическая фигура с накаченными на кровельных работах мышцами, чемпион Одесского порта по боксу 1931 года в тяжелом весе, популярный в городе музыкант, сочинитель доступных пониманию стихов, начинённых юмором. Ничего больше и не надо для полного счастья!

В 1937-ом папа женился. В тридцать восьмом родилась Сильвочка. В 1940-ом папа, дефелируя по Одессе сразу с двумя молодыми женщинами, женой Ривой и её младшей сестрой Бебой, встретил у кинотеатра заводского приятеля Абрашу Гросмана.

- Какие чудесные девушки! - сказал вместо приветствия Абраша, не скрывая вспыхнувшего в сердце восхищения.

Надо отметить, он заметно хромал, правда, без особой выразительности, на правую ногу. Этот недостаток, при несомненных достоинствах левой ноги, искупал внешними данными: роскошной гривой, обаятельной улыбкой, быстрым на различные комбинации умом. И всё это великолепие увенчивала редкая по тем глинобитным временам, но чрезвычайно модная профессия электрика. Совсем кстати у Абраши на руках оказались лишние билетики, а в грудной клетке щедрое на подарки сердце. И он, «не отходя от кассы», тут же потерял голову от неземной красоты мадмуазель Бебы Вербовской. «По выходе из сеанса» сделал Бебе на месте, людном месте, между прочим, признание в нержавеющей до старости любви. И повел было её мимо родительского дома в ЗАГС. Но тут им перегородил дорогу дедушка Аврум Вербовский, уже с простреленной рукой, но еще не хромающий. Он увидел хромающего Абрашу, не представляя, что так будет выглядеть и его будущее после лесоповала, и, рассерженный по причине хромоты незваного жениха, вознамерился отказать ему в руке и сердце дочери.

Но если Абраша Гросман говорил: «Хочу жениться», он непременно женился. И таки он женился на Бебочке Вербовской ровно в 1940 году, чтобы старший его сынок Гришенька исхитрился-выскользнул из материнского лона прямо под немецкие бомбы 25 июня 1941 года. Точно в тот день, когда мой папа Арон получил официальное письмо-извещение из Москвы, из Государственной фирмы грамзаписи о том, что его фрейлехсы одобрены взыскательной комиссией, включающей в свои ряды чуть ли не Михоэлса, и обретут теперь новую жизнь, будучи представлены на авторской пластинке в декабре 1941-го.

Ну а дальше? Дальше ещё та музыка. Эвакуация. Южный Урал. МТС. 245 авиационный завод. Передислокация в 1945-ом в Ригу, где на улице Барбюса, 9, военный завод переименовался в 85-й ГВФ и разместился в цехах бывшего винно-водочного предприятия, что немало способствовало перевыполнению плана и повышению энтузиазма рабочих, которые приноровились скрытно добывать лакомые напитки из винных подвалов.

Дальше, в 1947-ом году, 20 февраля, через восемь месяцев после появления на свет Лёни, второго ребенка, Беба умерла из-за отказа почек, и моя мама Рива выкармливала его той же грудью, от которой отлучала меня незадолго до смерти сестры.

Абрам Гросман, к слову мистическому в подвёрстку, пережил Бебу ровно на 40 лет, как мой папа дедушку Аврума, и плюс к тому ещё шесть дней. Он умер в Таллине 26 февраля 1987 года. Но какой потаенный смысл в этих шести добавочных днях? Однако, если представить себе, что он был старше Бебы на шесть лет, а на том свете не иначе, как день за год, тогда всё логически укладывается в какую-то, недоступную нашему разуму систему, этакую космическую мозаику. Так это или не так, не нам судить. Нам помнить!

Дальше, в 1948 году, перед уничтожением еврейской культуры, Советская власть облагодетельствовала моего папу Арона знаком «Отличник Аэрофлота», приравненном в авиационной промышленности к иному ордену. А в 1953-м, уже не пряча оскала саблезубого тигра, собиралась объявить его же, не слезающего с Доски Почета, вредителем. И намылилась отправить всех нас туда, куда Макар телят не гонял. Бог помог. В Пурим. И Сталин скоропостижно отдал Ему душу. А нас оставили сидеть в растерянности на подготовленных к выселению из квартиры чемоданах. По сути дела, оставили в живых. Наверное, потому я и люблю этот праздник. Наверное, и мой сын Рони не случайно родился в Пурим. И не случайно здесь, Иерусалиме. В день, когда обильно шёл российский, можно сказать, снег. И не случайно в Пурим 1980 года. Сложим цифры. 1+9+5+3 = 18. 1+9+8+0 = 18. 18 на иврите, в буквенном значении, дает слово Хаим, мое имя по-еврейски, значащее в переводе на доступный язык - ЖИЗНЬ. Случайна ли череда этих совпадений? На мой взгляд, не случайна. Да здравствует жизнь! Она тоже не случайна, если её можно назвать жизнью.