Ефим Гаммер “Позывные пространства и времени" повесть ассоциаций

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

Ефим Гаммер родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге. Жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор многих книг прозы и стихотворений. Лауреат престижных международных премий.

Ефим Гаммер

ПОЗЫВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

повесть ассоциаций

Ефим Гаммер

©Yefim Gammer, 2022

ОБ АВТОРЕ

Ефим Аронович Гаммер - член правления международного союза писателей Иерусалима, главный редактор литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» - радио «Голос Израиля» - «РЭКА». Член израильских и международных Союзов писателей, журналистов, художников - обладатель Гран При и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии, в середине девяностых годов, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной Америке. Кроме того, является старейшим действующим боксером нашей планеты. Вернувшись на ринг в 1998 году в возрасте 53 лет, выступал в боксерских турнирах до 70, тридцать раз подряд стал чемпионом Иерусалима. Занесен во всемирную книгу «КТО ЕСТЬ КТО» - московское издание. Живет в Иерусалиме. Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 29 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них - Бунинская, серебряная медаль, Москва, 2008, «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007, «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте, 2010, «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом (золотая медаль) 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. 2015 год - дипломант Германского международного конкурса «Лучшая книга года». Диплома удостоена документальная повесть «В прицеле - свастика», выпущенная в свет рижским издательством «Лиесма» в далеком 1974 году. Выходит, не только рукописи не горят, но и некоторые старые книги. Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Новый журнал», «Встречи», «Слово\Word», «Новый свет», «Вестник Европы», «Кольцо А», «Журнал ПОэтов», «Мастерская», «Заметки по еврейской истории», «Побережье», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель», «Время и место», «Стрелец», «Венский литератор», «LiteraruS - Литературное слово», «За-За», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Сура», «Приокские зори», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Новый Енисейский литератор», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дерибасовская - Ришельевская», «Мория», «Новый континент», «Кругозор», «Наша Канада», «Витражи», «Новая реальность», «Знание - сила: фантастика», «Под небом единым», «Меценат и мир», «Дальний Восток», «Экумена», «Наше поколение», «Белый ворон», «Перископ», «Русское литературное эхо», «Алеф», «Лехаим», «Мишпоха», «Наша молодёжь», «Паровозъ», «День литературы», «Русская жизнь», «Флорида», «Менестрель», «Земляки», «Алия», «Студия», «Метаморфозы», «Поэтоград», «Симбирск"», ,«Жемчужина», «Антураж», и т.д.

© Ефим Гаммер, 2022

ОТДУШИНА ПАМЯТИ

1

Будто сквознячок, раз и снесло в прошлое, в такое несусветное далеко, что ничего не помнишь, но… На то и отдушина памяти. Заставляешь себя не возвращаться в настоящее, пребываешь по непонятному адресу, всматриваешься, приглядываешься: вроде бы двор вполне узнаваемый, и улица с булыжной мостовой знакома, а вот и чем-то примечательный скол на округлой булыге. Чем примечательный? Чем? Да ведь выбил эту щербину камень, брошенный в тебя. Ну и что? Мало ли камней летело в твою голову, когда играли в войну? Были ушибы, случались синяки. Разве упомнишь все это? Однако - на, вот тебе булыжник, вот тебе скол на нём, и думай-вспоминай. Но память, не прирученная собачонка. Ходит сама по себе на мягких кошачьих лапках. И ведёт-заводит, да хоть в лабиринт, и распознавай ориентиры, чтобы выбраться ненароком. А нет, так нет, блуждай там и дальше, и пиши с натуры, чтобы не ошибиться в деталях. А ведь камень летит, и не куда-нибудь в космос, а в твою голову. Летит-летит, и в мозгу проявляется тот, кто его зафитилил с пригорка. Кто? Лешка Феоктистов по кличке Долговяз. Зачем? В знак мести. Из-за того, что на роль «мужичка с ноготок» - инсценировка по поэме Николая Некрасова - определили меня, а не его, высокорослого, не пригодного из-за этого для использования на сцене в школьной самодеятельности.

Итак, окунемся в декабрь 1952 года и...

1-а класс рижской 67 семилетней мужской школы, 1 сентября 1952 года.

2

В первом классе я имел неоспоримое преимущество перед всеми соучениками. Да что там, не только первого класса, а всей 67 мужской семилетней школы города Риги.

Преимущество выражалось в росте. Нет, не в богатырском-великаньем, а как раз наоборот. Я был самым маленьким из всех, и это внезапно вывело меня в звёзды артистического мира, правильнее сказать, на сцену художественной самодеятельности. В роли… Именно в той роли, которая сшита буквально на меня. Причём, не каким-то самодеятельным автором из седьмого класса «б», где в пору первой влюбленности обитали непризнанные поэты Старой Риги. А самым - угадайте! - знаменитым после Пушкина и Лермонтова классиком русской литературы Николаем Некрасовым, чьё день рожденья выпадало на 10 декабря, а, значит, просилось, чтобы его отметили в новогоднем концерте перед уходом на зимние каникулы.

Каким образом? Наиболее подходящим к случаю - стихотворным монтажом. Голоса низкие, голоса высокие. Но самый-самый - это мой. Почему? Нет не потому, что он наиболее выразительный. А по очень простой причине: вместе с голосом я выгребался из-за кулис на сцену с санками, дровишками и лошадью. Откуда лошадь? Разумеется, не с ипподрома. А домашнего, так сказать изготовления, из двух согнутых пополам и сцеплённых в одно целое пацанов, прикрытых сверху картонной оболочкой с характерной мордой крестьянской кобылы. Лошадь я погонял хворостиной, и в ожидании вопроса «Откуда дровишки?» озвучивал в уме ответ.

Почему в уме? Понятно, чтобы не забыть в нужный момент.

Но почему «озвучивал?» Попробую объяснить. В первом классе мы с наскока запоминали стихи. Допустим:

Идет бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

- Ох, доска кончается,

Сейчас я упаду!

Легко и просто. И рифма удобная, вклиняется и не выскальзывает: качается - кончается. А вот попытайтесь прозу заучивать наизусть.

То-то!

В семилетнем возрасте, а это было в астрономически далёком 1952 году, в прозе запоминалось разве что: «Молочное мороженое на палочке стоит 45 копеек».

Попробуй с таким запасом доступных мозгам прозаических выражений выучить отклик на пароль: «Откуда дровишки?»

«Из лесу, вестимо,

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».

Где в отклике этом рифма? А без рифмы… Не подумайте, что я один мучился из-за нехватки рифмы в стихотворном отрывке. Открою секрет. Все участники поэтического монтажа мучились. В большинстве своём они были переростками, пережившими годы войны в Риге без всякого намёка на учёбу в школе. Образование у них было уличное-начальное, полученное при помощи тумаков, и тоже, когда с применением слов, то обязательно в рифму:

- Ты мне, братец, не указ.

Хочешь в рыло или в глаз?

Так что… Да, именно так. Без рифмы, как без сорока пяти копеек на молочное мороженое - кранты!

Понимаю, дотошный исследователь поэтики Николая Некрасова уже гневно затачивает гусиное перо и склоняется над чистым листом бумаги, чтобы выразить своё возмущение: «Как это так? Некрасов и без рифмы?»

С рифмой, с рифмой Некрасов! Это мы, монтажники-высотники, остались без его обольстительной рифмы, вызывающей любовь к поэзии. Просто наши доморощенные режиссёры так по-человечески гуманно распределили текст между участниками концерта, чтобы каждому досталось хоть бы по две строчки.

На первое: «Однажды, в студёную зимнюю пору, Я из лесу вышел, был сильный мороз.

Где тут рифма?

На второе: «Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз».

И тут рифма не ночевала.

На третье:

«И, шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведёт под уздцы мужичок».

Ну? Что скажете?

А вот и на десерт: «В больших сапогах, в полушубке овчинном. В больших рукавицах… а сам с ноготок!».

Суфлёров у нас не было. Иди на казнь самостоятельно, то бишь запоминай, иначе на междусобойчике получишь в рифму, по-простецки: «Ты мне сказ и я те сказ, а иначе двину раз».

Вот я и зубрил-зубрил. Но самостоятельно никак не получалось. Будь я грамотным в ту пору, хоть прочитал бы всю строфу. Но мы тогда проходили всего лишь букварь, держа в уме мечту, что через полгода начнем читать самостоятельно. Однако концерт не в обозримом будущем, а прямо сейчас.

Вот к моей зубрёжке, чтобы я не упал лицом в грязь, когда в сшитом бабушкой Идой тулупчике из подкладки зимнего пальто, буду везти дровишки по сцене, и подключились мои родичи, родом из дореволюционной Одессы.

- Итак… Что мы ищем?

- Рифму!

- Кто ищет, тот всегда найдёт! Читай, что помнишь, а мы добавим.

- В рифму?

- А то! Тогда и запомнишь свой текст. Закон природы.

Я и запомнил. И под аплодисменты зрителей вывел на сцену лошадь, упрятанную в картонную упаковку. И, озвучивая в уме свой прозаический текст, вошёл в отведённую по сценарию роль деревенского мальчонки.

- Откуда дровишки? - послышалось с небес.

- Из лесу, вестимо, Отец, слышишь, рубит, а я отвожу, - без запинки выдал свою реплику. И замолк.

Но что это? И небеса затихли, будто на них тоже нашла немота.

Наступила, как написали бы театральные критики, гробовая тишина.

А, может быть, они написали бы более утонченно - зал окутала артистическая пауза.

Но кто это всё прочтет? И когда?

О боже! Дебют оборачивается провалом! И всё из-за чего? Из-за прозаического текста. Я ведь догадался на первых секундах небесной немоты, что Жорка, который должен был озвучить бессмертные строки нашего любимого классика, подумал в самый ответственный момент о мороженом, обещанном всем бесплатно после представления, и выронил из головы обязательную для запоминания фразу:

- А что, у отца большая семья?

Вместо этого, будто у него шарики зашли за ролики, повторил свой дурацкий вопрос. Почему дурацкий? Потому что у малыша, если Некрасов, называет его не по возрасту мужичком, дважды не надо спрашивать: «Откуда дровишки?» А то он подумает, что его подозревают в воровстве.

Спросил - получай! Из меня автоматически выскочила домашняя заготовка, позволившая выучить назубок положенную по рангу реплику.

- Откуда дровишки?

- Из лесу, вестимо,

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу,

- И кто ты по званью?

- По званью я Фима.

- И с кем же ты дружишь?

- С Некрасовым нынче дружу!

3

Тогда же, в декабре 1952 года, в первом классе во время врачебного осмотра мне «приписали» плоскостопие и освобождение от физкультуры. Освобождение? Кому? Вечному драчуну, побежавшему в семь лет записываться в боксерскую секцию. Но из слова правды и суффикс не выкинешь. Было освобождение. Было хождение мамы в школу. И просьба: допустить меня до занятий спортом. Допустили под личную ответственность мамы. А потом, когда я побил Феоктистова, ей пришлось доказывать, что это случайно. Просто я хотел промахнуться, а Феоктистов не позволил. На самом деле, все вышло по-другому, и не столь весело. Нам делали укол под лопатку. Называлось, это прививкой. Но выглядело препротивно. Ты стоишь в медкабинете у стола с какими-то железными молоточками и крючками, подрагиваешь в коленках, сдерживая мышцы лица от предательских гримас. А за тобой тетка метр - на два, под названьем «медсестра», хотя впору числиться в «бабушках». Скосишь глаза: сзади она, и не одна, а с огромным шприцем, который устрашающе прыскает. Ох и ох, однако помнишь из книжек о юных борцах с фашизмом: самое важное, виду не подавать. И не подаешь до последнего мига, до кратковременной, но резкой боли. А вот потом можешь и расслабиться. Сесть в коридоре на скамеечку у железной печки и отдышаться, скидывая со лба капельки пота. И тут, когда ты приходишь в себя, вываливает из медкабинета с изрядной дозой адреналина в крови Феоктистов - самый рослый в ту пору пацан из 1-а 67-й семилетней школы города Риги, - и тычет пальцем в лицо:

- Трус!

Это в мой адрес. Явная неправда!

- Все вы трусы!

Это в адрес всех. Кого - всех? Не всех людей, разумеется, а только тех, кто еврейской национальности по анкете. Чистая ложь!

- Прятались от войны. Воевали в Ташкенте!

Опять обман. Мои родственники сражались на фронте, награждены медалями и орденами.

В Риге бытовало у нас в пятьдесят втором, во времена «Дела врачей» и «космополитов» негласное правило: раз соврешь - можно пропустить между ушей, два раза соврешь - лучше уже не здороваться с лгуном, три раза соврешь - приспело дать ему в морду. Феоктистов соврал три раза, и не как-нибудь, с отлучкой на обеденный перерыв, а подряд. И получил по зубам. Причем так надежно, что маме пришлось утрясать последствия, чтобы меня не отстранили от хождения на уроки физкультуры, где, как полагали наивные воспитатели, я накачал мускулы для мордобоя. Какие мускулы в семь лет? О чем тут говорить? Гораздо сложней было с плоскостопием. Тут и поговорить есть о чем и предсказать ближайшее будущее лет на двадцать вперед. Как же оно выглядело, по словам школьной врачихи, в семимесячной завивке и губной помаде во все губы?

- Ваш сын, - говорила она маме в моем непременном присутствии, - еще до жениховства начнет ходить с тросточкой. Но не как денди лондонский, а как простой инвалид дядя Коля, наш завхоз. Справедливости ради, надо отметить: на ногу дяде Коле наступила война, вот он и охромел. А у вашего сына, так называемое, «врожденное медвежье плоскостопие», и это не поддается лечению.

Здраствуйте вам, приехали! Снова вранье - в первый раз его можно пропустить между ушей. Нашла тетенька, кому крутить баки. В цирке я бывал неоднократно, медведей навидался. Разве сравнить мои топалки с их мохнатыми лапами, на которые ни одни туфли не налезут? Словом, от тросточки я отказался сходу. И вместо того, что настраиваться на предсказанную хромоту или неподвижный образ жизни, бросился в бокс.

В 17 лет, будучи уже чемпионом Латвии, в Старой Риге на улице моего детства, ведущей напрямик к 67-й семилетней школе, я случайно столкнулся вновь с бывшим моим одноклассником Феоктистовым. И - о, чудо! - былой великан, самый рослый пацан нашего Первого «а», оказался чуть ли не карликом. Мне был ниже плеча, хотя я ростом не отличаюсь до сих пор - всего метр шестьдесят три сантиметра. Понятно, он обрадовался встрече, и я обрадовался, но с некоторым смущением. Из-за того, что некогда дрались. Хотя какой смысл поминать в 17 лет о шалостях десятилетней давности? Вроде бы нет никакого смысла. Однако сегодня, при нежданной встрече, когда только вчера в воскресном выпуске газеты «Советская молодёжь» появилась статья о чемпионате Латвии по боксу и моей победе, смысл проявился по полной.

- Читал? - поинтересовался у меня Феоктистов, будто я ненароком мог пропустить статью о самом себе.

- Читал!

- И что подумал?

- А что тут думать, все три раунда были за мной.

- Я не об этом. Я о том, что свой коронный удар - кросс справа - ты отработал на мне. Вернее - как это говорят? - нашёл свою изюминку благодаря мне.

И такая надежда высветилась в его глазах, что скажи - «нет»! - и они погаснут.

Я сказал - «да»!

А что оставалось сказать, когда жизнь столь скверно обошлась с ним, бывшим гигантом среди первоклашек, а ныне чуть ли не карликом в глазах ровесников. Пусть в нём живет хотя бы иллюзия, что благодаря нокауту, полученному в 1952-ом, он поспособствовал рождению в 1962 году новому чемпиону республики по боксу.

Пусть!

На то она и иллюзия, чтобы жить.

На то она и иллюзия, чтобы создавать настроение.

На то она и иллюзия, чтобы представлять себя в лучшем свете: положим, в солдатской форме, с лычками, скорей всего, сержанта. Но и это осталось у него только в виде иллюзии.

В армию его, в отличие от меня, не взяли - слишком маленького роста оказался пацан. И ему оставалась греть себя мыслью, что служу я и за себя и «за того парня», то бишь за него.

СПОРТРОТА У ПОДНОЖЬЯ ПАРНАСА

13 сентября 1333 года - первое упоминания о Кафедральном соборе Кенигсберга. В 2007 году собор вошёл в число претендентов на звание одного из семи чудес света. В 1965 году, когда я служил Калининграде, здесь у собора, где погребен знаменитый философ Иммануил Кант, в то время разрушенном, мы, бывало, читали свои стихи. Отчего же не вспомнить это время? Было оно многообещающим, открывало новые горизонты, включая и литературные. К слову, как и положено в молодости.

В марте 2005 года российское телевидение оповестило: Калининграду - 750!

В 2010 провозгласило - 755! Заглянем в 2025 год?

Нет, лучше вернемся в 1965-й, когда и мне, и Калининграду было всего по двадцать советских лет.

Столица янтарного края прежде, до второй мировой, называлась Кенигсберг. И немцы, перефразируя Михаила Светлова на свой лад, могли бы петь: «Прусская область в Германии есть». Я же в ноябре 1964 года, ставший по велению военкомата из рижанина калининградцем, пел совсем иные песни: «А для тебя, родная, есть почта полевая».

Был я чемпионом Латвии и Прибалтики по боксу. Служил в легендарной калининградской спортроте. В ней числились тогда и некоторые из знаменитых баскетболистов рижского СКА - бессменных обладателей кубка европейских чемпионов. Был приписан к нашей роте и великолепный защитник рижской футбольной команды мастеров «Даугава» Залитис, человек двухметрового роста. Вначале я принял его за баскетболиста. Но, выяснилось, ошибся. Баскетболистом оказался низкорослый Валдманис, младший брат знаменитого игрока из СКА - Рига. Залитис пробыл с нами всего лишь месяц, прошел курс молодого бойца - и был таков. Исчез с наших армейских горизонтов. И как бы чудом материализовался в своей безрукавке и бутсах опять на футбольном поле, чтобы продолжить играть за «Даугаву» - как будто уже и не советский солдат вовсе.

В Кутузовском военном городке познакомился я и с чемпионом мира по шашкам Андрисом Андрейко, позже убитым при невыясненных обстоятельствах в Риге. Откомандированный по случаю каких-то соревнований из Риги в Калининград, Андрис Андрейко выглядел в гимнастерке и галифе форменным салажонком. Он сидел в так называемой Ленинской комнате, где мы за газетами и письмами домой проводили свободное время, и играл сам с собой в шашки. Надо подчеркнуть, в обычные. Я не подозревал, что этот салажонок на самом деле гений стоклеточных шашек, разгромивший непобедимых прежде голландцев, и поэтому предложил ему сразиться на «масло».

Объясняю - на завтрак советскому солдату полагалось девять грамм масла, которое он аккуратно намазывал на кусок черного хлеба. Свой бутерброд солдат запивал чаем с двумя кусочками сахара. Получалось, как сегодня помню, вкусно. Но не питательно. С голоду не умрешь, но... всегда помнишь, что ни в обед, ни на ужин масло тебе уже не положено. Весь суточный рацион защитника Отечества - 97 копеек. Знаю это потому, что когда мы, боксеры, выходили на сборы, нам выплачивали денежное возмещение армейской пайки по 97 копеек за день. Попробуй повоюй, да еще побоксируй. Калорий было недостаточно. Вот мы и играли в шашки «на масло».

Пусть я играл в шашки неплохо для прочих боксеров, борцов, штангистов и стрелков из пистолета, но против Андриса Андрейко, само собой, не устоял. Поэтому на следующее утро, когда мы рассаживались за длинный стол на десять человек, он имел законное право провозгласить в столовке: «Я ем масло за Гаммера». Не успеешь провозгласить, масло с общей тарелки улетучится - у солдат лишнего куска не бывает.

Командовал спортивной ротой капитан Таранда, по всей видимости, отец ставшего впоследствии знаменитым Гидеониса Таранды, артиста московского балета. Рота под его началом считалась «отличной», в переводе на русский - лучшей в 1 гвардейской танковой дивизии 11 ударной танковой армии. В конце 1965 года он получил повышение и стал начальником штаба батальона.

По вечерам, после «ать-два!», тактических занятий и стрельб, я чуть ли не ежедневно с друзьями тащился из Кутузовского военного городка в спортзал общества «Труд», к тренеру Рубову, на тренировки. Помню свое первое впечатление. Мы ехали более тридцати минут на трамвае вдоль бесконечной вереницы разрушенных домов. Ехали с ощущением, что только вчера здесь была бомбежка и руины еще дымятся.

- Почему не отстраиваются? - недоумевали ребята.

Мы все были из Риги, Каунаса, Таллина - прибалтийских городов, мало пострадавших от войны.

Младший сержант Валя Куйк, в то время командир боксерского отделения из эстонского городка Кохле-Ярве, пожимал плечами.

- Наверное, потому, - говорил он нам, - что еще не знают: будут ли отдавать Калининград назад немцам или не будут.

«Отдавать - не отдавать» - эти много значимые в устах прибалта слова, по-моему, до сих пор витают в городе, взятом штурмом, так сказать, «моей» 1 гвардейской танковой дивизией в составе 11 танковой ударной армии.

Историческая справка. Наступление на Пруссию началось в середине января 1945 года. К Кенигсбергу советские войска выдвинулись к началу апреля. Город-крепость защищали 43 немецкие дивизии и отряды фолькштурма. 6 апреля пошли на приступ. 9 апреля гитлеровское командование подписало акт о капитуляции. 10 апреля на гробнице философа Иммануила Канта появилась корявая надпись: «Теперь ты понял, что мир материален?» Вероятно, ее сделал недоучившийся студент в солдатской форме.

Сегодня может показаться странным, но в 1965-м, когда мы ездили сквозь разрушенный город на тренировки в спортобщество «Труд», каждый из нас, солдат гвардейской дивизии, доподлинно знал - какой секретный приказ хранится в сейфе командующего армией. Срок давности этого приказа, я полагаю, истек. Пора его и «обнародовать». Звучит он приблизительно так: в случае войны 11 танковой ударной армии надлежит немедленно наступать на Берлин.

Откуда я это знаю? Отвечу, как в 1965-ом: от верблюда! Он и передал нам всем эту информацию. По телеграфу ОБС - одна бабка сказала.

Это знание скрашивало мне, слышавшему о фашизме, геноциде и холокосте не от советских лекторов-просветителей, тяготы службы. Правда, я не задумывался, на какой Берлин наступать - западный или восточный. Но то, что наступать предстоит, сомнений не вызывало. Не зря ведь в 1965 году на армейских учениях мы совершили тысячекилометровый марш-бросок по лесам и весям Калининградской области и Литвы, о чем я уже в Израиле написал по воспоминаниям небольшой роман «ТРЭМБО». Учения прошли очень успешно. В особенности для меня. Я обнаружил на проселочной дороге потерянную каким-то тягачом пушку и доложил об этом капитану Резниченко, заместителю начальника техчасти полка. Водитель Близнюк прицепил это орудие к нашей «командке» - этакому автофургону. И мы мотались с трофеем по дорогам скрытого передвижения войск, ища растяпу, потерявшего орудие, из-за чего мог угодить под трибунал. Когда его нашли, он получил нагоняй от капитана Резниченко, а я благодарность в виде «тайного» стакана водки. Оповещать о моем «подвиге» официально было нельзя, тем более по командованию - «наверх», ибо потеря пушки - это ЧП вселенского масштаба и должна стоить кому-то звездочек.

Спасенные мною звездочки, обмытые в «тайном» стакане водки, засияли для меня на небосклоне некоторым послаблением воинских порядков. Из штаба армии командиру спортроты капитану Таранде было направлено распоряжение - отпускать меня из казармы в город. Не только в спортобщество «Труд» на тренировки, но и в Дом офицеров, на занятия литературного объединения. Так как «гвардии рядовой Ефим Гаммер является признанным поэтом, о чем свидетельствуют публикации стихов вышеназванного гвардии рядового в газетах «За Родину», «Калининградском комсомольце», «Калининградской правде», «Советской молодежи», а также в сборнике «Голоса молодых» и в некоторых других газетах и журналах, имеющих республиканское и всесоюзное значение».

Получив послабление по службе, я тут же стал ходить в литобъединение при Доме офицеров.

У меня до сих пор сохранились «корочки», позволявшие ходить по улицам Калининграда, не опасаясь патрулей. Это продолговатое, мышиного цвета удостоверение с моей фотокарточкой на развороте. В нем написано:

БИЛЕТ УЧАСТНИКА

художественной самодеятельности

Дома офицеров

выдан рядовому Гаммер Е.А.

в том, что он действительно

занимается в литературном объединении

гарнизонного Дома офицеров.

Дни занятий - среда,

с 17 час. до 22 час.

Инструктор художественной самодеятельности

Симонова.

Печать. Подпись.

Благодаря БИЛЕТУ УЧАСТНИКА я мог по средам безбоязненно болтаться по улицам Калининграда, заходить в парк Калинина и по малоприметной тропке, открытой мне Валей Куйком, подниматься к памятнику Иммануилу Канту. А потом, пофилософствовав, скажем так, наедине с ним, я наведывался в малоприметное кафе на узкой улочке, поперечной парку со стадионом «Балтика» и Зоопарку, что на противоположной стороне бульвара. Солдатам не разрешалось заходить в кафе. А мне, рижанину, хотелось. И не вина, а чистого кофе ради, как и положено прибалту. Вот я и ходил, нарушая армейские установки. Однажды я перепил этого кофе. И всю ночь не сомкнул глаз. А наутро - тревога. И пошло - поехало... Так что лишняя чашечка калининградского кофе сыграла со мной скверную шутку. Но я бы и сегодня от него не отказался - вкус у него был какой-то удивительный, памятный, теперь можно бы добавить - ностальгический.

Столь же ностальгически вспоминается мне и региональное совещание молодых поэтов и прозаиков Северо-Запада России, проведенное в Калининграде. Вел его председатель областного союза писателей Валентин Ерашов, автор популярной книги «Янтарная комната». Из Москвы прибыли писатели и киносценаристы Эмиль Брагинский и Владлен Бахнов. Было это еще до выхода в свет их культовых фильмов «Берегись автомобиля», сценарий Эмиля Брагинского, и «12 стульев», сценарий Владлена Бахнова. Но и тогда они были достаточно известны по картинам «Василий Суриков», сценарий Эмиля Брагинского, и «Штрафной удар», сценарий Владлена Бахнова.

Незадолго до приезда столичных литераторов газета «Калининградский комсомолец» дала мою подборку из трех стихотворений «Глобус», «Выходят замуж девочки» и «Старые боксерские перчатки». Многострадальные «перчатки», почти четыре года ждущие публикации в «Советском спорте», впервые увидели свет и незамедлительно, прямо на семинаре, получили лестные отзывы и Бахнова, и Брагинского. Уже и прежде я замечал, что мое боксерское «я» сразу же привлекает к себе внимание старших литераторов, в особенности тех, кто имел удовольствие родиться евреем. Наверное, это связано с неистребимым желанием дать по морде в ответ на бытовые оскорбления, и невозможностью сделать это из-за близорукости или излишней интеллигентности. Я же, судя по стихам, был лишен мешающих мордобитию факторов. И с легкостью мог совершить то, о чем - предположим - руководители нашего семинара мечтали. Мог совершить, и совершал по необходимости, как они догадывались, ставя плюсовые оценки моему стихотворению.

СТАРЫЕ БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ

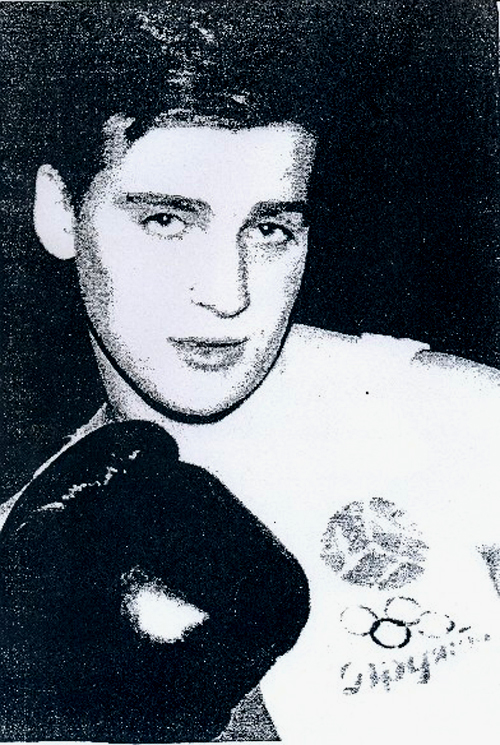

Ефим Гаммер - на первенстве ПрибВО 1965 года.

Перчатки

в проседи соли,

что с потом

впиталась в них,

как память о прошлом,

боксеры

хранят

меж реликвий своих.

Перчатки

лежат устало.

Своей

недовольны судьбой -

их тянет

на ринги спортзалов,

их тянет

в тяжелый бой.

Чтоб снова

с завидным уменьем,

не попадая

впросак,

распутывать

хитросплетенье

встречных

быстрых атак.

Чтоб снова

отвагой лихою

болельщиков

покорить...

Перчатки,

родившись для боя,

не могут.

без боя жить.

Во имя порядка в танковых войсках литературы следует заметить, что наибольший успех у всех нас, начинающих, продолжающих и заканчивающих свой творческий путь, несомненно, имели старший лейтенант-ракетчик Юрий Беличенко из Гвардейска и шестнадцатилетняя поэтесса из города Гусева Валя Соловьева. Она писала милые лирические стихи, которые всем очень нравились. И Валентин Ерашов сказал на итоговом собрании литераторов, что ее книгу стихов «Шаги» будут рекомендовать Калининградскому издательству. Книга и вышла в свет, когда Вале Соловьевой было всего 17 лет. Это была настоящая удача! По тем застойным временам редко кому удавалось вытащить столь счастливый лотерейный билет.

Почему-то такой же лотерейный билет не достался Юрию Беличенко. Казалось бы, его поэтические произведения по своей творческой мощи должны были преодолеть все цензурные решетки и прорваться к читателю. Но неведомые писательские начальники поставили на его пути непроходимые заслоны, и стихи, которые мы готовы были рекомендовать в печать, так и не попали к редакторам Калининградского издательства.

Но запали в нас, и прижились. Вот одно его стихотворение, запомнившееся тогда мне.

Юрий Беличенко, из книги «Звенья»,

впервые прочитано на семинаре

молодых поэтов в Калининграде - в 1965 году.

ххх

У первой памяти моей

остались взорванные танки,

землянки,

первые времянки

полуразрушенных семей.

И та зима, где до весны

ничуть не ближе, чем до неба.

И целый год все те же сны,

в которых было много хлеба.

А хлеба не было пока,

и люди часто умирали.

Там шли тугие облака

и терпеливые бока

о наши крыши обдирали.

До школы было далеко,

а у единственной коровы

шатались зубы от половы

и не вязалось молоко.

Там раз в неделю шло кино

одно для нескольких селений…

И это было так давно,

что даже сказка современней.

Вдумайтесь, как для нас, родившихся в годы войны, звучали это строки:

И целый год все те же сны,

в которых было много хлеба.

Лишь спустя четыре года, в 1969-ом, первая книга Юрия Беличенко «Звенья» увидела свет. И произошло это отнюдь не в Калининграде, а в Риге, после семинара молодых писателей, в котором и я, уже демобилизовавшийся и вернувшийся домой, участвовал опять-таки вместе с ним.

На рижском совещании молодых авторов его стихи произвели такое же сильное впечатление, как в 1965-ом на калиниградском. И когда возник вопрос, чью книгу рекомендовать в издательство «Лиесма», мы - молодые поэты Латвии - проголосовали за Юрия Беличенко.

По тем зыбучим временам, нам всем было чрезвычайно важно, чтобы наконец-то молодые поэты и прозаики мало-помалу прорывались к читателю, а то ведь на нас издательство выделяло всего по два-три печатных листа в год, и до сорока лет не очень-то подпускало к редакторским кабинетам.

Это я испытал и на своей судьбе. После первой публикации в сборнике «Голоса Молодых» в 1963 году, когда мне было восемнадцать лет, наступил перерыв. Журналы и газеты обещали, но ничего не печатали. И лишь после призыва в армию, по прибытию в Калининград, наступил прорыв. В «Калининградском комсомольце» появилась моя подборка из трех стихотворений. «Старые боксерские перчатки», «Глобус», «Выходят замуж девочки». Никогда прежде я, так сказать, не задействовал на полосе столь сногсшибательного количества печатных знаков. Ранее пробавлялся надеждами, которые юношей питают. И вот они осуществились. Произошло это невероятное событие накануне 1965 года, а подписал стихи в печать заведующий отделом литературы и искусства Алексей Солоницын, человек уникальной судьбы, в чем-то предвосхитивший диссидентов.

До появления в Калининграде он жил в Риге и работал заместителем главного редактора республиканской газеты «Советская молодежь», основанной, к слову, 28 марта 1945 года, ровеснице, так сказать, Калининграда.

В двадцать пять лет занимать такой пост, согласитесь, не каждому дано. А уж какая карьера наклевывалась, об этом остается только догадываться. Но догадываться поздно, ибо Алексей Солоницын совершил опрометчивый поступок: он собственноручно сорвал с шаткого и грязного забора, окружающего какую-то дохлую новостройку у озера Югла, кумачовый транспарант с надписью «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Сам я при этом не присутствовал, но помню, с каким восхищением об этом говорили в Риге.

Потом Алексей объяснял свой, «пьяный», предположим, поступок тем, что забор был уродливый и старый, весь покосившийся, как забулдыга в похмельном бреду. Вешать на него транспарант - это не что иное, как унижение достоинства того самого советского человека, который собирается жить при коммунизме.

Но никакая словесная эквилибристика не могла спасти Алексея Солоницына. То ли впаяли ему 15 суток за хулиганство в нетрезвом виде, то ли еще что... Правда, из журналистики увольнять не стали. И он оказался в «Калининградском комсомольце», где, возможно, и не были в курсе этой исключительной по тем временам истории, которую я пересказал со слов бывших коллег из латвийской «молодежки». Может, не все в ней правда. Но звучит она красиво. А Леша Солоницын мне таким и запомнился - молодым и красивым. И была еще в нем одна приятная для меня черта - он охотно печатал Ефима Гаммера на страницах «Калининградского комсомольца», одну подборку за другой, а потом и «Калининградской правды».

Было это недавно. Было это давно. В ту пору, когда я начал печататься, делал марш-броски, стрелял из автомата АКМ по мишеням на полигоне, был чемпионом Прибалтики по боксу, а лучший боксер Калининграда, с кем я еще с 1963-госостоял в одной сборной Рижского СКА, Стасис Струмскис победил, как поговаривали, самого Лагутина.

Было это в 1965 году, когда и я, считаясь калининградцем, на пару с городом отмечал наше общее двадцатилетие.

НЛО НАД СИГУЛДОЙ

Мы раскинули палатку, разложили костерчик, открыли бутылочку. У нас в наличии все: и выпить, и закусить, и хорошее настроение. И поговорить было о чем - без «лишних» ушей. Представляю компанию: брат мой Боря, его Тамара, я и моя Галка, сокурсница и подруга Бориной жены.

Ближе к ночи, когда стало смеркаться, мы залезли в спальные мешки: по двое в один, соблюдая туристический принцип: пусть в тесноте, зато в тепле. Боря с Тамарой. Я, понятно, с Галкой. И сделали вид, что заснули, прислушиваясь к равномерному дыханию соседей, чтобы определить, когда они отключатся от нашей действительности. Тот, кто был молод и регулярно выезжал на выходные с палаткой за пределы коммунальных квартир, прекрасно поймет, почему мне и Галке не спалось. Не спалось, и все тут!

- Извини, - пробормотал я, вылезая из мешка. - Я на минутку.

Реакция на сухое вино - известная. Я выбрался из палатки, и первое, что бросилось в глаза: это раскаленные угли, ярко попыхивающие искрами. «Придется на обратном пути водой их залить, а то еще ветерком разнесет - и пожар», - подумал я и вышел на отвесный берег. Подо мной, на глубине чуть ли не в десять метров, светилась Гауя, капризная река Сигулды, любящая завлекать неосторожных пловцов в омуты и водовороты. Однако сверху она выглядела совершенно не опасной. Но вдруг покрылась какой-то ползучей тенью округлой формы.

Я невольно поднял глаза вверх, и увидел прямо перед собой, метрах в ста, летающую тарелку, светящуюся изнутри жемчужным огнем, с иллюминаторами перламутрового свечения. Почувствовав неловкость оттого, что меня заснимут космические фоторепортеры не в очень приличном виде, с распущенной ширинкой брюк, я опустил глаза долу, чтобы застегнуться. А потом, когда вновь устремился к небу, чтобы позировать в надлежащем для первой полосы виде, то, оказалось, не перед кем уже выставляться. Тарелки и след простыл. А вот там, где она была, небо посветлело, да и везде вокруг, будто близок рассвет. Я обернулся к палатке, вспомнив, что так и не загасил искрящие угли. К моему недоумению, костер прогорел вовсе, угли превратились в серый порошок, будто и для них, как и для неба, время переключило коробку скоростей, и в те две-три секунды, предоставленные мне для наблюдения за НЛО, вместило несколько часов.

В палатке все спали крепким предутренним сном. Я не стал никого будить, пристроился на пеньке рядом, раскрыл походный блокнотик и стал эскизно по памяти набрасывать привидевшуюся небесную тарелку и описывать свои впечатления.

В следующее воскресенье республиканская газета «Советская молодежь» выдала сенсационный разворот о неопознанных летающих объектах над Сигулдой.

РИЖСКАЯ ДИСТАНЦИЯ БОКСЕРСКОГО МАРАФОНА

Год 1978

- С кого вы скопированы Дон Кихоты? Что вам нужно для отчаянной решимости?

- Ничего, кроме безумия, - отвечают Дон Кихоты.

- Что вам нужно, евреи, для Дон Кихотского безумия?

- Ничего, кроме отчаянной решимости, - отвечают евреи.

Сегодня я получил вызов из Израиля. От папы и мамы Арона и Ривы Гаммер.

И вышел на ринг.

Ехидные замечания поэтической братии: «Безумству храбрых поем мы славу!»

- Занялся боксом? Опять? В 33 гола? Ну-ну! Значит, допекли, дальше некуда.

***

Февраль - май. Минус десять килограммов лишнего веса. Плюс - совсем не лишнее - боксерское здоровье.

Тренер Саукумс:

- Через неделю республиканские соревнования, первенство Центрального Совета спортобщества «Даугава». Выступишь?

- Да.

- Что ж, будем готовиться.

Парилка. Скакалка. Груша. Спарринг.

Тренер гонял меня на лапах, как надежду на лотерейное счастье. Бывший тяжеловес-нокаутер вынимал хрипучую душу из бывшего мухача-технаря, чемпиона Латвии более чем десятилетней давности.

***

Афиши - «Первенство ЦС Даугава». Участвуют сильнейшие боксеры Латвии» - выманивали болельщиков в Дом спорта, расположенный у знаменитого городского канала на улице Вингротаю, 1.

Началось…

Вес полулегкий, 57 кг.

Сотня прошлых боев - не в счет. Нынешних боев - 5. Побед - 5.

Жеребьевка.

- На ринг вызываются…

Мой противник мастер спорта Кириллов, призер первенства профсоюзов СССР. Возраст - 25 лет, 87 боев, 79 побед.

- Боксеры на центр ринга!

Вышли. Пожимаем друг другу руки. Ловим на себе взгляды болельщиков. Вернее, Кириллов, ловит, я вылавливаю. Кто будет болеть за «старика-бородоча», явившегося с того света, чтобы вернуться туда, в родную обитель с парочкой нокдаунов в зубах? Нет таких? Есть! Мой брат Боря Гаммер. Он будет болеть за меня, несмотря ни на что. Но болеть за меня - это оставаться в одиночестве среди переполненного зала. Это слышать - «бей бороду!» - и кричать до надрыва, прорезаясь сквозь гвалт, - «Фима! Фима-а-а!» Это быть против всех и верить до конца в то, во что по логике вещей верить немыслимо. Но Боря помнил меня в лучшие мои годы. А память такого рода - прочный фундамент для веры.

- Секунданты за ринг!

Боря медленно приподнимается на скамейке, напряженно вслушивается в тишину.

Гонг!

Теперь…

Мы - я и Кириллов - сближаемся, настороженно, вкрадчиво. По диагонали ринга. И весь-то путь - восемь шагов. Мне четыре. И ему четыре.

Раз, два, три… Четвертый шаг - в сторону и, перекрываясь левой, бью, резко, четко, правой в голову.

Старый мой прием, отлаженный. Если без промаха, то…

Не промахнулся! Угодил в самую точку.

И «поплыл» Кириллов, не понимая, по какому случаю сыплются на него удары «наглой бороды».

А «наглой бороде» надо вести бой расчетливо, чтобы не израсходоваться до срока.

Левой - по лбу и в корпус. Правой - по скуле.

Все! Нокдаун!

Упал Кириллов. Упал мне под ноги, в своем, красном углу.

Сейчас откроют счет. И передышка. Мне.

Но нет. Слишком невероятно, чтобы Кириллов - этот нокаутер с крепким, литым из мускулов телом - упал на брезент от кулака никому ныне не ведомого «старика».

И судья Зига Ясинский поднимает Кириллова, обтирает его перчатки о чемпионскую майку, дает знать болельщикам, что парень не в грогги, а… а… просто-напросто - что? - ах, поскользнулся, видите ли, он на «ледовом» покрытии ринга. Оттого и упал. Но мы не в хоккей играем. Упал? Поскользнулся? Мне все понятно.

И атака нижется на атаку.

Но что? Вдруг я замечаю, не достает вражья злость до меня, выжигает протуберанцами не грудь мою, не лицо - воздух. Как же так? Молодость за него. Сила за него. И реакция на удар… Реакция всегда лучше у молодых. Мне тридцать три. Я стар для бокса. Я… я… Последняя буква в алфавите. Что за меня? Память, закодированная в мышцах? Наверное, память…

Левой в солнечное сплетение, правой апперкотом в подбородок.

Все! На этот раз все! Больше сил нет! Я же не отбойный молоток, хотя и ношу фамилию Гаммер.

Где Кириллов? На коленях. У канатов. Качает его. И все же он с трудом поднимается.

Поднимается? Что же это, право?

- Счет! Счет! - кричит мой брат.

Но счет судья и в этот раз не открывает.

***

И в третий раз Зига Ясинский не откроет счет…

Много раньше, лет за 17 до этого, когда судья был сопливым ребенком, я боксировал с его старшим братом Бруно Ясинским. Но разве должен он помнить соперников старшего брата? Разве должен он помнить тех, у кого учился мастерству? А если и помнит, что это меняет?

Я пришел сюда, на поле боксерского боя, из другого, полузабытого мира, где уже навечно распределены все регалии. О том мире позволительно ныне слагать легенды, приукрашивая былое, изымая из него неблагозвучные имена. Это мир мумий, своеобразный музей мадам Тиссо. Мумии могут лежать под музейно-стойким стеклом, могут стоять на постаментах, но ни при каких обстоятельствах не должны оживать.

Мой судья это знал, очевидно. Я этого знать не хотел.

- Бокс!

И гонг.

Кончен раунд.

Секундант Саукумс усадил меня на стул. Сунул под майку мокрую губку. И зашептал, стряхивая с полотенца в лицо мое брызги. Он шептал порывисто, заглатывая слова, стремясь скорей - всего минута! - впихнуть в меня все известные ему секреты бокса.

Но какие секреты? Мне не до секретов. Мне и без них ясно: время жизни, смерти и воскресения, умри или победи.

- Бокс!

И зал затих, еще не веря в меня, уже не веря в Кириллова.

Только один человек в зале знал, что победа будет за мной. Мой брат. Он знал это, и я это знал.

Мой секундант Саукумс вымахнул на ринг. Подхватил меня. Поднял под беспощадный свет многоламповой люстры.

- Чемпион!

Бывший тяжеловес поднял бывшего мухача, ныне полулегковеса. И долго стоял так, выпрямив над собой руки, будто победил он сам.

Через месяц, в июне 1978 года, было первенство Латвии.

Кириллов не вышел на ринг. Он бросил бокс.

Я остался в боксе.

Первый раз я взошел на Пьедестал почета победителей чемпионата Латвии в 1962 году, последний раз в 1978.

Свой боксерский марафон в Риге я начал при весе в семьдесят килограмм. Согнал девятнадцать, выигрывая поэтапно соревнования различного ранга. Сначала во втором полусреднем - 67 кг. Потом в полулегком - 57 кг. Последний бой в Рижском дворце спорта я провел на первенстве Латвии в «мухе» - 51 кг. В этом, изначальном весе моей молодости, выбивал золотые медали уже и в Израиле.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ БОКСЕРСКОГО МАРАФОНА

Год 1979

Когда-то я писал, что был самым счастливым еврейским мальчиком в Риге. У меня, рожденного в апреле 1945 года, остались после войны в живых и родители, и оба дедушки, обе бабушки. Такого везения евреи моего поколения не ведали не только в Риге, но повсеместно - в Польше, Чехословакии, Украине, России, Латвии, Литве, Белоруссии, во всех тех местах, где осуществлялось «окончательное решение еврейского вопроса». Разумеется, и в Израиле, куда негласно, а потом законным путем прибывали мои соплеменники. И вот сейчас, когда по всему городу расклеены плакаты о предолимпийском матче по боксу между сборными Иерусалима и Западного Берлина, они уже заранее обсуждали ход поединков и строили прогнозы на Московскую олимпиаду - 1980.

Эта удача, держащая в боксерской перчатке призовой билет на Олимпиаду, смотрела на меня из синего угла ринга.

Крепыш - немец переминался с ноги на ногу, поглядывал на меня. Не знаю, что ему говорили о сопернике-переростке? Но представить несложно. Установка секунданта перед боем звучала, приблизительно, так: «Он - старик! «Сдохнет» уже во втором раунде. Потаскай его по рингу, и добивай! Левой - правой, еще раз правой, как ты умеешь, и он - твой».

Мне секундант ничего не говорил. Возрастная разница между мной и немцем - тринадцать лет. Он чемпион Западной Германии, победитель отборочного турнира в Гамбурге.

Молодость - за него.

Что за мной? Опыт? Нет, опыт при такой возрастной разнице не в счет.

А что в счет?

То, что я еврей, стою на земле Израиля, и в моих руках такое же оружие, как у противника. Вот что!

- Боксеры на центр ринга!

Рефери вызывает нас, и весь зал иерусалимского «Дома молодежи» замирает в ожидании. Мы пожимаем друг другу руки. Я рта не раскрываю: чего говорить, когда слово за рингом? А немец - распогодился, что ли от нашего гостеприимства? - выбрасывает какую-то фразу. С угадываемыми сквозь «шпреханье» словами «Иерусалим», «Израиль», «юден» - «евреи».

«Юден!»

Это был тот удар, который нанес немец сам себе, в поддыхало, не иначе. Если раньше против него был направлен разве что мой многолетний навык турнирного бойца, то сейчас всем своим существом я рвался показать ему, во что превратили бы во время войны его предков мои предки, будь у них под рукой равноценное оружие.

Мне трудно объяснить, что произошло со мной. Но эта гортанная речь, пусть и приветственная по своему существу, внезапно включила во мне какую-то подспудную энергию наших двужильных праотцев Маккавеев, разгромивших самую мощную армию древнего мира - греческую.

Без всяких подсказок секунданта я уже изначально предвидел, что будет происходить на сером квадрате ринга все три раунда подряд.

Гонг!

Мы сближаемся. По диагонали. Ему четыре шага до центра. Мне четыре шага. Но на четвертом шаге правую ногу я резко ставлю в сторону и, меняя стойку, наношу немцу первый, он и разящий наповал удар.

Нокдаун?

Нокдаун!

Но судья не ведет отсчет секунд, бой не останавливает. И я нанизываю атаку на атаку, тесню противника в его синий угол.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

Как я работал? Описывать подробно не буду: в обычной своей манере, на обходе и упреждении. Визуальная картинка, пусть и не этого поединка, дана Марком Зайчиком в его рассказе «Столичная жизнь», опубликованном в журнале «Студия» №10 в 2006 году. Вот как он описал в рассказе мою манеру боя, взяв за основу спарринг, который я проводил в Тель-Авиве с лучшим боксером Израиля 1979 года Шломо Ниязовым.

«Он стоял в спарринге с молодым парнем призывного возраста, остриженным наголо. Он был очень пластичен, худые, узловатые руки его летали дугами, сам он порхал кругами, получая от соперника по голове и по корпусу. Они оба не слишком весомо попадали друг по другу, но выглядели убедительно - упрямые, настойчивые бойцы».

Берлинец тоже выглядел упрямым и настойчивым. Но этого мало. В скорости он уступал, да и в арсенале технических приемов я превосходил его.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

У немца пошла кровь из носа. Зеркала души принимают дымчатый отлив. Я «плаваю» в его зрачках. Несомненно, парень в гроги. Но стоит на ногах, держится. И рефери не спешит объявить нокдаун. Он - наш, израильский рефери. Видать по всему, в нем тоже колобродит, не дающая мне покоя фраза: «Мы еще посмотрим кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие».

И второй раунд, и третий я гонял немца по рингу, вынимая из него душу.

И с каждой минутой все отчетливее сознавал: нельзя заканчивать бой до срока. Тренеры сборной должны видеть, что я столь же вольно чувствую себя в третьем раунде, как и в первом.

Дыхалка у меня была и впрямь отменная. А уж о волевом импульсе и говорить нечего…

Финальный гул гонга.

Все! Кончено! Теперь от меня ничего не зависит!

Судья-информатор:

- Победа по очкам присуждается Ефиму Гаммеру. Счет один - ноль в пользу Израиля.

«Мы еще посмотрим - кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие!» - рефреном прозвучала в уме, и я посмотрел в притихший от волнения зал.

ПАМЯТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

В «шлошим» - тридцать дней - со дня смерти Петра Вайля я пишу эти строки, рассматривая памятную фотографию из моей книги «Один - на все четыре родины», которая принесла мне в 2008 году Бунинскую премию.

На этом снимке изображены мы (Я с телефонной трубкой, Петр Вайль - справа) в пору работы в Риге над очередным номером газеты «Студент в спецовке», создаваемой в одной из комнат редакции «Советская молодежь» между посиделками в кафе за чашечкой с кофе и рюмочкой с коньяком. Было это не так давно, всего каких-то 35 лет назад, летом 1974 года, когда мы, еще не думая об отъезде за рубеж, строили разные планы о будущем, в основном, писательского толка. Должен отметить, будущее тоже имело на нас свои планы, поэтому Петр Вайль оказался в Штатах, а я в Израиле. Но, что удивительно, оба мы, исконные газетчики, превратились в радиожурналистов. Он возглавлял Русскую службу пражского бюро радио «Свобода», я по сей день - ответственный редактор и ведущий авторского литературного радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» на радиостанции «Голос Израиля» - «РЭКА». Но в памяти у нас сохранилось до мелочей то время, когда мы, переполненные молодостью и силой жизни, гнали в набор газетную строку - материал за материалом, по «плодовитости» превосходя многих из наших коллег. А ведь при этом, если прибегнуть к профессорской терминологии, мы «стояли у истока издания «Студента в спецовке» - первой в истории Латвии газеты студенческих строительных отрядов». Главным редактором нашей газеты был Вадим Сметанников, разъездным корреспондентом - Леонид Рудин.

А вот и свидетельство из прошлого: письма из нашей переписки по Интернету.

«Петр! Приветствую тебя из Риги 60-х годов. Посылаю повесть «Танцы на перевернутой пирамиде» о журналистах и джазменах Риги нашей молодости, опубликованную сегодня в Санкт-Петербурге, в журнале «Сетевая словесность». С новым еврейским 5766 годом!

Ефим Гаммер, Иерусалим».

Ответ от Петра Вайля пришел по электронной почте тут же, 11 октября 2005 года.

«Ефим, привет!

Рад был получить от тебя весточку. Еще не читал, естественно, но все равно приятно. По странному совпадению, в воскресенье перебирал для дела старые фотографии и наткнулся на забытый снимок: мы с тобой за редакционным столом.

Всех благ - Петр Вайль, Прага».

26 августа 2008 года у Петра Вайля случился инфаркт, и с тех пор он находился в коме. Он умер 7 декабря 2009 года в Праге, на 61-ом году жизни, так и не придя в сознание.

***

Сизари летели, сизари…

Было грустно и душно, воздух плотно облегал грудь, но в легких не задерживался и выдыхался с каким-то странным причмокиванием, будто там, внутри человека, гибло и пакостно.

Может, и так.

Во всяком случае, непривольно.

Не то, что на просторе.

Я очнулся скорей всего оттого, что до невозможности захотелось глотнуть целительного воздуха. Глотнул и пришел в себя. Где я? В ком? Я был не в себе. И в прямом и в переносном смысле. Это очевидно, стоит взглянуть в зеркальное трюмо, стоящее напротив, рядом с платяным шкафом. Небритая физиономия, выцветшие глаза. И шевелюра… Где моя шевелюра? Неужели эта, лысиной помеченная башка моя? И усы с бородкой-клинушком, серебристого оттенка, не с приблудного манекена? Ой, ли! Но нет! Стоит мне повернуться, руку поднести к опрокинутому на столе стакану, как напротив, в том доступном взгляду зазеркалье, происходит то же самое. Господи! Надо же так потеряться в молодые годы, чтобы, очухавшись, осознать себя в действительности, предназначенной для мужиков, но отнюдь не для их детей. С чего бы это? С одного стакана водки? И за что?

Напряги память. Вспомни.

Ну?

А чего вспоминать? Передо мной на кофейном столике разложены фотографии моей молодости. Вот я с Гришей Илугдиным, фотокорром нашего «Латвийского моряка». Вот с Петей Вайлем в редакции газеты «Студент в спецовке». Вот с Вадимом Сметанниковым, на портовом причале. А рядом… рядом кто? А-а… тот самый водолаз, который разминировал Суэцкий канал после войны 1973 года. «Голова - лучший талисман, - говорил он, характеризуя свою опасную работу на водной глуби. - Одна ошибка, и поминай, как звали». А как звали? Действительно, как звали его? Фамилию помню - Груздев. А имени-отчества не припомню. Но почему-то ясно вырисовывается, как вскорости после этого интервью тащили мы с Петей Вайлем пьяного в усмерть Сметанникова домой. На улицу Кирова. Из «Черного бара» - «предбанника» ресторана Рига. Было так. Сидели мы в «Черном», попивали черный кофеек, наполняли рюмки столь же черным бальзамом. И вдруг появляется Вадим Сметанников, тоже весь из себя в черном: пиджак, брюки, галстук, круги под глазами.

-Привет! Илью Героля не видели?

- Нет.

- Обещался…

Вадим бухнулся за столик, принял рюмашку и, уронив голову на скрещенные руки, ушел в глухую несознанку. Нет, он не заснул. Не дал храпача. А намертво отрубился.

Официант подошел к нам.

- Уберите его, - сказал. - Сюда иностранцы ходят.

Итак… Да-да, все, как дважды два: не на «уголке» мы, не на «пятачке». Фирменное место - гостиница «Рига». Так что надо делать ноги, пока милиция не вывернула руки. А как их делать, если не идут? Нет, у нас с Петей все еще ходят - сто грамм бальзама нам, что дробина, а вот с Вадимом Сметанниковым - прямой зарез. Ноги его безвольные. Ни встать, ни шагнуть. Руки подневольные. Ни стопарь поднять, ни накинуть на плечи друзей. Стопарь подняли мы - на посошок, руки его накинули себе на плечи. Как привязали. И пошли. Мы-то пошли, а он потащился, мысками туфель царапая асфальт.

Одна мысль сквозила наши мозги. Какая? Лишь бы не попался на встречу… Ясно - кто. И не попался. Попались мы. По той простой причине, что на самом финише, благополучно преодолев Верманский парк со всевидящими пенсионерами на скамеечке, мы прямиком вломились… Куда? В святая святых трезвого образа жизни - в штаб дружины Кировского района. Почему именно туда? Потому что другого пути не было. Штаб дружины располагался в том самом угловом доме, где угораздило поселиться Вадиму Сметанникову. Он жил на третьем этаже, а его вечные преследователи базировались на первом, за стеклянными витринами. И сколь бы матерый алкоголик не строил из себя трезвого молодца, проскочить мимо Церберов, поставленных на стражу морали советских граждан, не удавалось. Вот это - «не проскочить» и мучило, по всей видимости, Вадима Сметанникова в те семидесятые годы, когда он раз за разом «разбирался» на партийном собрании газет «Советская молодежь», «Советская Латвия». В результате мэтр рижской журналистики оказался в нашем, чуждом карьерных устремлений двуглавом коллективе Вайль - Гаммер, правда, в несколько «пониженном» состоянии редактора многотиражки «Студент в спецовке», имея при этом попутное указание от старших товарищей: еще одно попадание в медвытрезвитель, и… Ладно, не будем об оргвыводах. Будем о том, как спасти от них Вадима Сметанникова в решающий момент жизни, который имел право назваться «последней ступенькой служебной лестницы».

Как спасти? Так!

Вспомним и запишем: «вначале было слово». Потом, как и положено, добавим: слово было дано нам. А мы журналисты, мы писатели и поэты. Мы умеем обращаться со словом, в особенности ради спасения человека.

Спрашивается, как спасти охмелевшего до ступора человека в пору зубодробительной антиалкогольной компании? Отвечаем: главное, придумать вескую причину, по какой он выпил. Разумеется, не вчера, не на прошлой неделе, а только-только, в самый канун столкновения с карательными органами власти. И причина эта должна быть уважаема. Так что встреча с инопланетянами на летающей тарелке не годится. Она приемлема лишь для сумасшедшего дома. Получение гонорара или зарплаты тоже не подходит. А вот присуждение премии Ленинского комсомола с попутным фуршетом в ЦК партии Латвии - это тот самый коленкор, из которого шьют наградные книжки. И подействовало. В те дни газеты полнились сообщениями о лауреатах. Из сотрудников «Молодежки» ими стали тогда, если не ошибаюсь, Женя Марголин и Володя Ханелис, а из «Студента в спецовке»… Вадим Сметанников. Понятно, по нашей фантазийной раскладке. Попробуй проверить на месте, когда интернета еще не придумано.

И не проверили...

Доверились моему удостоверению члена Союза журналистов СССР и трезвому духу из наших ртов - бальзам, будучи по-настоящему благородным напитком, чужд перегару. А мы? Мы, спрятав по карманам ухмылки Чеширского кота, подняли нашего босса на третий этаж и отдали в благодарные руки женушки, готовые мигом обратиться в кулаки, чтобы вернуть выразительность его лицу. Но не потребовалось. Лицо и без благодатного воздействия кулаков внезапно преобразилось, в глазах появилось скольжение мысли. Вадим снял руку с моего плеча и поприветствовал взмахом окно, будто каких знакомцев разглядел за стеклом.

- Смотрите, сизари, - и рухнул в кресло, чтобы не просыпаться уже до утра.

Мы посмотрели на окно.

Сизари летели, сизари, точно так же, как и сейчас. И в мозгах была такая же нелепица. Впрочем, нынешняя нелепее будет. Что в ней? Ну, что?

«На золотом крыльце сидели царь, царица, король-королевич, сапожник, портной... Кто ты будешь такой?»

И впрямь, кто?

В голове мельтешение мыслей. И не осознать, какая из них моя.

Эта?

Рихарда Зорге казнили 7 ноября. Незадолго до приведения приговора в исполнение японцы предлагали обменять Зорге на их секретных агентов. Но советские власти отказались от сделки. Сталин не хотел держать у себя под боком того, кто лично предупредил советское командование о точной дате начала войны, иначе легенда о внезапности нападения фашистской Германии будет поставлена под сомнение, и оставил разведчика умирать в безвестности.

Или эта?

Без прошлого нет будущего, а настоящее - проходящий момент. Вчерашний день - история. Завтрашний - под знаком вопроса. А сегодняшний? На часах - почти полночь. Сегодняшний, можно сказать, прошел.

Ну и?

Есть тысяча причин, чтобы отказаться от выпивки. И лишь одна может их перевесить. Какая? «Хочу выпить!»

Стоп-стоп!

«Я море водки переплыл,

не утонул, не захлебнулся.

Однаж…»

Перо побежало по бумаге. И остановилось на полуслове. Справа от меня словно от порыва ветра дернулась занавеска, и через приоткрытую дверь из домашнего садика в комнату вошел Сальвадор Дали. Усы закручены, глаза с искрой безумия, на плечах больничный халат серого цвета.

- Ты должен рисовать! - сказал мне, указав пальцем на лист бумаги с недописанными стихами.

Мне бы удивиться. Как это я признал в Сальвадоре, которого никогда не видел, самого что ни на есть Дали? Как это, не зная никакого языка, кроме русского и в довесок иврита, понял его - иностранный? Какой? Вот тут-то и загвоздка. Представления не имею. Скорей всего, телепатический.

Надо бы удивиться, конечно, но никакого удивления...

Сальвадор Дали повторил:

- Ты должен рисовать!

И вышел за стеклянную дверь в садик. Подышать воздухом, или что?

Мне бы за ним.

Но я…

Я придвинул к себе лист бумаги и той же шариковой ручкой принялся рисовать, ни о чем не думая. Вернее, «что-то» думало во мне. Включилось автономное, не подотчетное разуму мышление, присущее скорее юноше, чем сорокалетнему мужику.

«Жизнь - это эмоции, какие мы испытываем. Они и определяют понятие «сегодня». Не было эмоций - не вспомнится и «сегодня», исчезнувшее в круговороте впечатлений будущих времен. Оно безболезненно превращается во «вчера», в «позавчера», в небыль, как и вся прошедшая жизнь, если на ней опознавательными маяками не выставлены эмоции минувшего. Те эмоции подзаряжают память воспоминаниями, являясь неким психогенным проводником между прошлым и настоящим. Не будь эмоций, мы превратились бы в мыслящие растения-роботы, имеющие разум для воссоздания себе подобных технологическим путем. Не помня прошлого, не спрогнозировать будущее. И будешь балансировать на шаткой дощечке сегодняшнего дня, не представляя, куда поведет тебя следующий шаг - к пропасти или к горизонту».

Не зная прошлого…

В прошлом я был боксером, журналистом, писателем. Но никогда художником. Прогнозировать будущее, исходя из наказа Сальвадора Дали - «Ты должен рисовать!» - я не был способен. Потому на следующий день, взяв с собой пятилетнего сына Рони, пошел не в музей изобразительных искусств, а в боксерский зал.

***

На ринге мудохались сразу трое. Он, она и еще один, который был повыше всех ростом и охотно тузил нападающих. Это своеобразный учебный бой, когда более-менее подготовленному боксеру развивают оперативное мышление и реакцию на удар.

- А вот и наш чемпион! - встретило меня восклицание на входе в спортзал.

- Столетней давности, - отмахнулся я.

- Старый коньяк - не киснет, - заметил тренер, мой старый друг Гриэль, знакомый с декабря 1978 года, чуть ли не с первого дня приезда в Израиль.

- Коньяк - не настроение.

- А что так?

- Да так. Знакомься, мой сын Рони.

- Привет, Рони! - сказал Гриэль и протянул малышу руку. - Ты тоже хочешь быть боксером, как папа?

Рони смущенно переминался с ноги на ногу. Конечно, было приятно, что ему пожимают руку, принимают за взрослого, но совсем не хотелось сразу за этим, как обычно делают боксеры после рукопожатия, пускаться в драку.

- Я посмотрю, - уклончиво ответил он и сел на скамеечку у стены с разрисованными художником Ароном Априлем бойцовыми петухами.

- Поспаррингуешь? - спросил у меня Гриэль.

- Настроение, - проворчал я.

- Вот и наладишь.

- Скажи лучше… - замялся я, не представляя, с чего начать. И начал так, что хоть падай: - Ты не в курсе, Сальвадор Дали жив или уже умер?

- Что? - удивился Гриэль.

- Понимаешь… - я покопался в спортивной сумке, вынул листок бумаги с недописанным стихотворением и рисунком. - Посмотри.

Гриэль, сам не только боксер, но и поэт, разумеется, пьющий не обязательно чистую воду, поворотил к стихам: «Я море водки переплыл, не утонул, не захлебнулся». А что? Схвачено!

- Нет-нет, как тебе моя картинка?

- Вроде ничего, рука поставлена. Боксер!

- Но я ведь раньше не рисовал.

- Подумаешь, то было раньше, - засмеялся Гриэль. - Надевай рукавички и вперед. А умер-шмумер - это не по моей части. О Сальвадоре Дали спроси у Саши Окуня - он художник, ему виднее.

Мне выпало боксировать с высокорослым. Парень был неплох, резок и ловок, но слишком самоуверенный. Я пять лет назад, в восьмидесятом, после того, как Израиль не поехал на Московскую олимпиаду, покончил с выступлениями на ринге. И, само собой, мой противник не догадывался, кто перед ним. Старик и старик, разменявший сороковник. Вот и размахнулся, вот и кинул боковой слева мне прямо в висок, но не попал, конечно. Я поднырнул под руку и на выходе зацепил его крюком по «бороде». Он и поплыл. Гроги…

- Хватит! - Гриэль остановил бой. - Рыжик, в душевую, - сказал моему светловолосому противнику, а мне: - Смотри ты, в форме… Приходи на тренировки, а то мне здесь не хватает опытных бойцов. Каждый год одна история - ребята уходят в армию, и начинай все сначала, с пацанов-неумех.

- Я подумаю, но…

- Что опять?

- Мне бы с Ронькой.

- Бери и его.

- Да не очень-то он рвется.

- Подожди-подожди, сейчас это выясним. Рони! - подозвал моего пятилетнего сынишку. - Ну, решил? Хочешь заниматься боксом?

- Не хочу! - Рони сердито мотнул головой.

- Почему так? - удивился Гриэль. - Ты же видел, как твой папа красиво…

- Папа бил маленького! - перебил его Рони. - Вот поэтому я не хочу в бокс!

- Ничего себе «маленького», - заступился за меня Гриэль. - Этот «маленький» потяжелее твоего папы будет на пять кило, да к тому же чемпион Иерусалима среди юношей.

- Все равно он маленький, а папа… давно папа!

- Видишь? - сказал я.

- Вижу, - ответил Гриэль. - Я хотел тебе дать еще Люсю, но…

- Обойдемся. А то он скажет, что я бью девочек.

- Она не девочка. Люся! - повернулся к боксерше. - Скажи-ка дяде, ведь недаром тебе натикало… Ну?

- Двадцать пять.

- И кто ты по специальности?

- Психотерапевт.

- А конкретнее?

- Специалист по собачьей психологии.

- Собачий психотерапевт, и никаких гвоздей! - Гриэль посмотрел на меня, и развел руками, показывая, что это не розыгрыш.

- Люся! А зачем ты пошла в бокс?

- Затем, что привели ко мне на лечение боксера… нет-нет, не человека или еще кого в человечьем обличии, а собаку - боксера. Есть такая порода с очень неустойчивой психикой у наших младших братьев. Вот я и решила подзаняться боксом, чтобы разобраться в их психологии.

Медицинская девушка пошла в бокс, чтобы разобраться в собачьей психологии. А у меня пошла кругом голова от всей этой нелепицы и словесной клоунады. В голове крутилось: если ночью возник передо мной Сальвадор Дали, то не иначе, как это был его энергетический импульс, и его - живого - скорей всего нет уже на белом свете. Но кто выдаст такую справку? В утренних газетах ничего нет. До вечерних ходики еще не дотикали. И впрямь, почему бы не поинтересоваться у Саши Окуня? В конце концов, работаем вместе на радио.

Раз - два - три, и я за рулем. Махнул по адресу. Прибыл в самый разливной час. Посидели в буфете. И что? Тот же результат. О Сальвадоре Дали - ничего. «Кажись, жив». О картинке - «Удивительно, ты же никогда не рисовал! А тут… Рука поставлена и… будто свой устоявшийся почерк».

Вечером в новостной программе показывали Сальвадора Дали - на коляске, в больнице. Оказывается, минувшей ночью у него было нечто вроде кратковременной клинической смерти, то ли в результате инсульта, либо инфаркта, и вот - отошел, везут его на процедуру, а на нем - да-да! - больничный халат, точь-в-точь такой, в каком заходил он ко мне в салон, когда сказал: «Ты должен рисовать!»

Мистика…

***

«До поры, до времени» - так говорится. Порой так и делается. Если бы явился ко мне Сальвадор Дали в 1974-ом, в дни работы в «Студенте в спецовке», то во многом биография моя читалась бы по-иному. Но нет, избрал год юбилейный, когда меня стукнуло сороковничком чуть ли не до потери пульса: набежало столько лет, сколько евреи бродили по Синайской пустыне прежде, чем ступили по соизволению Божьему на Землю Обетованную. Вот и мне набежало столько, что в самый час взойти на кисельные берега, преодолев опасные перекаты на молочных реках.

Казалось бы, уже семь лет в Израиле… Но что эта цифра? Она для непосвященных. Посвященные догадываются: семь лет в себе, в заботах и трудностях нового репатрианта. Не остановиться, не оглянуться, если вспомнить о романе Леонида Жуховицкого. Трудоустроиться, детей родить, квартиру приобрести - все это происходит в параллельном мире по отношению к Земле Обетованной, в пределах, так называемой, исторической родины, ее казенных учреждений Сохнута, Министерства абсорбции и линейного существования, направленного на сиюминутность. А выбраться в пространство трехмерного времени, полученного в дар с обретением в себе Земли Обетованной, не дано. Не дано, и все тут. А это ведь то самое пространство, которое в Синае, с вершины горы Нево, открылось Моисею, когда ему по велению Свыше позволили посмотреть на всю страну от края и до края - на ее вчера, сегодня и завтра. Это не только будущее увидеть, но и осознать: не зря, не напрасно все было. Это только дети говорят: «что было, то сплыло». Не сплыло. Оно в нас. Вчера. Сегодня. Завтра.

Стоит закрыть глаза…

РЕАЛИИ ПРЕССЫ

Архивные материалы, 1897

Теодор Герцль: «Если я скажу это сегодня, то буду осмеян со всех сторон, но я основал Еврейское государство в Базеле, а через пять лет или, может быть, пятьдесят, каждый станет этому свидетелем».

Это он написал в 1897-ом.

Ровно через 50 лет в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании на территории Палестины арабского и еврейского государств.

Еженедельник «Алеф», №115, 116, 1986

Иерусалим

Нацистский преступник, палач Треблинки Иван Демянюк доставлен из США в Израиль. В аэропорту Лод он попросил разрешения поцеловать землю Израиля. В этом ему было отказано. Иван Демянюк доставлен в тюрьму «Айялон». По словам начальника тюрьмы, Демянюк ведет себя нормально, улыбается и подчиняется всем требованиям администрации. В воскресенье утром Демянюк предстал перед судьей в Иерусалиме. Он отказался признать себя виновным и заявил, что вообще не был в Треблинке.

Буэнос-Айрес

«Нацистский преступник Теодор Свеннен сумел уйти от израильских агентов», - писала недавно аргентинская газета «Ла насьон».

По словам газеты, 77-летний Свеннен бежал из городка Лос-Толедос в Парагвай.

Свеннен, уроженец Баварии, участвовал в массовых убийствах евреев в концлагерях на территории Германии.

Не указывая источников информации, газета пишет, что израильские агенты опознали Свеннена около года назад в городке Лос-Толедос, в 500-х километрах южнее Буэнос-Айреса. В этом городке живет многочисленная община бывших граждан Германии. В начале месяца, когда израильские командос собирались схватить его, Свеннен исчез из городка и перебрался в Парагвай.

Радио «Голос Израиля» - «РЭКА», 2.8. 2011

Высокопоставленный политический источник в Иерусалиме указал в интервью агентству «Рейтер», что Израиль готов к тому, чтобы оказать содействие международным посредникам в деле возобновления переговорного процесса с палестинской стороной. Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что совместно с американцами была выработана программа по возобновлению переговоров с палестинской администрацией, в значительной степени основанная на второй речи президента Барака Обамы. По словам Нетаниягу, данная программа не предусматривает возвращение к границам 67-го года. Вместо этого, она будет учитывать те демографические изменения, которые произошли с тех пор на местах. Израиль также настаивает на том, чтобы власти автономии признали нашу страну в качестве еврейского государства.

РЕАЛИИ ЖИЗНИ

Вчера…

В моем восприятии, это лето 1974-го…

Мы сидим в баре кафе «Росток», у стойки, Гриша Илугдин, я, Петя Вайль. Смотрим какой-то футбольный матч по телевизору, взгроможденным на металлической раме, над бутылками с заморскими этикетками, и попиваем кофе с коньяком. Рядом с нами девчушки, на вид восемнадцати-двадцати лет. Вряд ли их привлекает мельтешение мяча и захлебывающийся от эмоций голос комментатора. Чего же подсели к стойке? Ради нас? Может и так. Но вдруг над нашими головами было весомо произнесено: «Какая прекрасная фонограмма!» И внимание девушек переключилось с меня, Гриши Илугдина и Пети Вайля. На кого? Разумеется, на Леню Рудина - «достань воробушка», разъездного корреспондента «Студента в спецовке», прибывшего из командировки в самый подходящий для ухаживаний момент.

И что? Как прибыл, так и убыл. Но не один. С обещанием, что ему будет выплачен двойной гонорар за доставленный материал.

Сегодня…

В данный момент для меня - это май 1985-го…

- Долго ли бегать за курицей, чтобы ее поймать? Долго. А за собакой? Собака сама дается в руки. Курица чувствует в человеке врага, который готов то ли ее съесть, то ли похитить ее яйца. А собака? Собака воспринимает человека за друга: и косточку бросит, и по шерстке погладит, а иногда, если не посадит в конуру, позволит погреться в кровати у своих ног.

Приблизительно такую лекцию прочитала мне Люся. Попутно пригласила в свой питомник, чтобы я подыскал собачку для Рони.

- От бокса он нос воротит. А от собачки… Увидишь.

- Только не «боксер».

- Нет-нет, «боксер» ему не по росту. Пуделек… Такой махонький комочек. Но живой-живой… Побежит туда, побежит сюда, глядишь, и в бокс приведет.

Обо всех хитростях собачьей психологии Люся мне не рассказала. Для меня так и осталось загадкой, как милый песик может привести в бокс моего сынишку. Но собачку я приобрел. И назвал ее Геей, в честь Земли-матушки.

«Крутится-вертится шар голубой.

Крутится-вертится над головой».

Крутится-вертится песенка из фильма «Юность Максима», крутится-вертится в память о моей собачке Гее, умершей в 1991 году, в пору войны в Персидском заливе, когда под завывающие сирены шли иракские ракеты-скады на Израиль.

Завтра…

4 февраля 1991-года…

(В мае 1985 это было далекое «завтра»)

Мне жалко

собачки Геи…

Гея не вынесла

надругательства

над нашей квартирой,

над нашим домом.

Разве собачка способна

превзойти обонянием

нервную шаткость людей?

Гея умерла

под гнетущий

звук воздушной тревоги.

Маленькая собачка

не вынесла тяжести

человеческого перенапряжения.

Маленькая собачка,

наверное, и не подозревала

о своей королевской породе.

Знала другое: ее любят все!

В этом - «любят все!» - была ее сущность.

Но вдруг изменилось все.

На ее мохнатую мордашку

натягивают марлевую повязку.

Зачем ей повязка?

Она не клоун!

И почему люди -

мама и папа,

сестра Белла и брат Рони -

изменяют ее обонянию

и напяливают на себя

резиновую,

дурно пахнущую физиономию?

Зачем? Почему?

Ни на каком разумном языке

не растолковать Гее:

планета планет Земля,

взывающая по праздникам

к Маленькому Принцу,

защитнику слабых живых существ,

в будни не помнит,

под резвый перезвон будильника,

о маленькой собачке,

названной в честь

лучшей из планет

Геей,

о маленькой собачке,

которая смеется, как человек.

***

На эстраде Юрий Колкер. Читает «Венок сонетов». Далеко позади, за последним рядом кресел, у выхода раздается саркастический выкрик: «Как это ново!» И Миша Генделев, хлопнув дверью, покидает поэтический вечер, отказавшись в знак непонятного для слушателей протеста выступить со своими стихами.

А двадцать лет назад в далеком 1965-ом и в столь же ныне далеком Калининграде отношение к сонетам было другое. Еще помнилось, сонеты писал Шекспир, и Петрарка писал сонеты. И если их пишут современные литераторы, то жанр отнюдь не устарел. Не устарел! И я со сцены Дома офицеров в меру своего красноречия доказывал это людям. 1965-й - время поэтов и влюбленности в стихи. А для Калининграда - год памятного семинара молодых писателей, вести который вызвались популярные сценаристы Эмиль Брагинский и Владлен Бахнов. Днем мы обсуждали стихи и прозу, а в один из вечеров вышли на подмостки Дома офицеров, чтобы до начала танцев, перед тем, как разминать ноги, публика немного размяла мозги - в нужном, понятно, направлении. Может быть, публика и размяла мозги под нашим влиянием, доподлинно неизвестно. Но что касается меня, то я размял и ноги. Не каждый раз выпадает такой фарт, чтобы меня, облаченного в солдатскую форму, приглашали на танец. А тут случилось. Да еще на высшем уровне необъяснимых явлений природы! Не девочка, не школьница какая-то в косичках, а вполне взрослая женщина, надо бы сказать «зрелая», вывела меня из уголка, где я скромно топтался в разбитых сапогах, и увлекла на центр зала.

- Вы знаете, мне особенно понравилось…

Да, конечно, ей понравилось это:

«А я тебя еще не встретил,

не знаю, что тому виной,

порывистая, словно ветер,

еще не узнанная мной».

Не было такого в истории этого стихотворения, чтобы оно не понравилось. Ему по роду было предписано - нравиться. Говорят, женщины любят ушами. Наверное, услышать, что ее еще не встретили, ей важнее всего остального, и она теряет ориентиры, превращается в Золушку: видит в обыкновенной тыкве волшебную карету, а в тесном шалаше королевский дворец. Так ли, иначе, но мне хотелось читать Алле свои стихи, а ей слушать. Я читал, читал, прижимая ее к себе. И потом читал, выйдя на улицу. И дома - у нее дома - при свечах, что совсем необычно для солдата, и чуть ли не сводит с ума.

«Выходят замуж девочки.

Мы рады и не рады.

Как змейки вились ленточки

В косичках их когда-то».

***

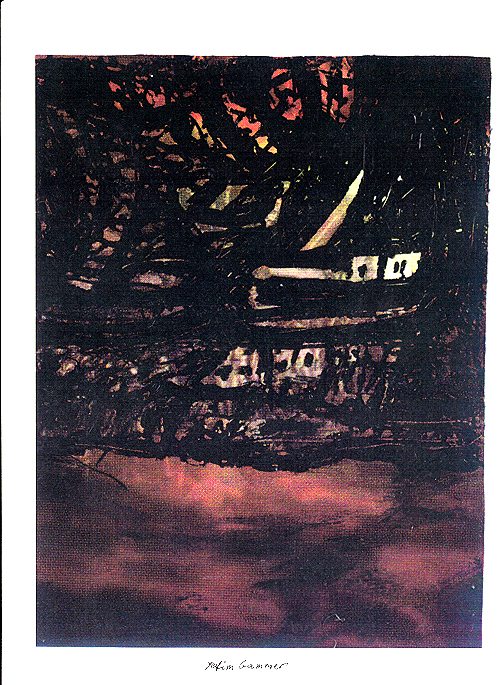

- Ты должен рисовать! - сказал мне Сальвадор Дали.

Вот и рисую. Шариковой ручкой, рапидографом. Паутина замысловатых линий. Сплошной лабиринт для невосприимчивого зрения. Но не для моего. Видишь - тут проклевывается зрачок, тут возникает бровь. Черные штрихи набегают произвольно, либо по неведомой разуму логике, и мало-помалу выявляется портрет. Чей? Женский. А если присмотреться внимательнее? Добавим теней на лбу, очертим губы, выпрямим нос, волосы удлиним до плеч и придадим им волнистого извива. О, да это… Очень похожа, очень. Алла из Калининграда. В 1965-ом было ей лет под тридцать, сужу по ее сыну, который, как помнится, перешел в третий класс и укатил тем летом в пионерский лагерь. Муж... Говорила: «В разводе. Саша - капитан третьего ранга, вечно в дальнем плавании, по полгода без захода в порт».

Ему - плавание, нам - любовь. А сегодня? Сегодня - дань памяти: эта картина, спонтанно родившаяся на вырванной из блокнота странице.

Кому бы показать?

Только подумал об этом, как - дзинь-дзинь - звонок в дверь.

Кто?

Леня!

Ну, разумеется, Леня Рудин.

«Заскочил на огонек», как обычно.

При своей неуклюжести, основанной на близорукости и чуть ли не двухметровом росте, «заскочить» - это было то самое, свойственное его образу жизни слово. За день он успевал «заскакивать» куда угодно, невзирая на расстояния. Вот и ко мне заскочил, услышав от Гриэля, как сообщил по секретке, что я стал в одночасье художником.

- Художником, от слова «худо», - смеялся он, усаживаясь в кресло, напротив меня. - Продемонстрируй, за что тебя хвалят.

- За это еще не хвалят, - показал я законченный перед его приходом рисунок.

Леня приблизил лист бумаги чуть ли не вплотную к глазам.

- Какая сложная геометрия прерывистых линий, - начал он, словно не в универе учился со мной журналистике, а в академии художеств на искусствоведа. - Ты знаешь, на дверях Сикионской школы рисунка в Древней Греции, как говорил Плиний, было написано: «Сюда не допускаются люди, не знающие геометрии».

- Ле-ня! - протянул я,

- А что, старик? Рука поставлена.

- Брось, старик! Это мы уже проходили с Гриэлем. Другой рука моя и быть не может, я же боксер.

- А что? Думаешь, и я бы не мог, если бы не глаза?

- Чего там, попробуй! Бумагу тебе или боксерские перчатки?

- Нет-нет! Мне сегодня надо еще заскочить к…

- Постой!

Но куда там! Человек спешит. Ему всегда некогда.

У Лени все «спешило», и он сам всегда спешил. Где его не встретишь, тут же узнаешь: он куда-то опаздывает. В Риге он опаздывал на поэтические вечера и журналистские посиделки. Здесь, в Израиле - завидное постоянство - туда же. Но что удивительно: опаздывая, везде поспевал.