Александр Кирнос “И приходит ветер" глава 2 из повести

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

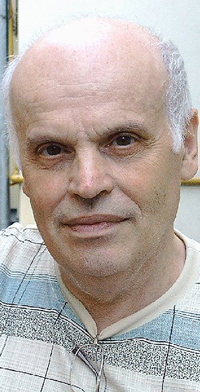

Александр Ефимович Кирнос родился 7 августа 1941 года в городе Козловка Чувашской СССР. Окончил Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию в 1964 году. В армии и после демобилизации до 2000 года работал врачом-хирургом. Печатался в журналах и альманахах России и Израиля, в 1993 году вышел сборник стихов "Дорога к Храму". Автор «Нашей улицы». В 2012 году в издательстве «Зебра Е» вышла книга повестей и рассказов «Тыча». В "Нашей улице" публикуется с № 98 (1) январь 2008

Александр Кирнос

И ПРИХОДИТ ВЕТЕР

глава 2 из повести

Глава2

Ленинград, Зверинская улица

- Не хрена геморрой высиживать, пошли на Петропавловку, позагораем, - сказал Гриша, остановившись за спиной Сонина и глядя на девственно чистый лист бумаги, над которым тот уже битый час медитировал.

По-видимому, Гриша был стихийным поборником моцартианства в искусстве и категорически не признавал то, что томные дамы в девятнадцатом веке называли муками творчества. Он положил в сумку плед и открыл дверь. Невысокий, ладно скроенный, с черными бархатными глазами умной обезьянки, испытующе смотрящими на мир, Гриша казался ровесником Сонина, хотя был старше его больше, чем на четверть века. Успел покататься в войну по дороге жизни, две машины под ладожский лед ушли, а Гриша - вот он, хоть бы хны, мастер золотые руки, полторы сотни ткачих на него только что не молятся, лучший механик ткацкой фабрики.

- Как ты выплыл, будем знать только мы с тобой, - пела по вечерам Иня, прижимая к своей пухлой груди его голову постаревшего Меркурия с пружинящими, черными с проседью волосами.

- А как ты, взаправду, выплыл, папка? Расскажи, а, - канючила девятилетняя Туся.

- Как, да как - уже два кака. Гавно не тонет, - отмахивался Гриша, - ешь, зараза, а то на леса пойдешь, штукатуром будешь, - ласково приглаживал он непослушные кудри дочери.

Сонин любил эти вечера на Зверинской улице В зоопарке заполошно всхлипывала выпь, на остановке под окном тренькал трамвай, кондукторша грозно предупреждала мироздание: «Следующая остановка - улица Добролюбова». Борис Израилевич на диване у окна, сняв протез, оглаживал натруженную за день культю.

- Иня, - он поворачивал голову к дочери, - что вы сидите, как царица Савская, чайник на кухне свистит, как городовой, у него же скоро апоплексический удар будет.

Иня со вздохом медленно вставала и величаво выплывала из комнаты.

Сестрички Мойры, очнувшись от летаргического сна, старательно латали прорехи в полотне судьбы, но их усердие было явно запоздалым. Клото, правда, наткала пряжи на десяток жизней, а вот Лахезис вытянула им жребий, доставшийся немногим. Да и Атропос сколько раз щелкала ножницами, пытаясь пересечь нити их жизни, но, видимо, промахивалась сослепу.

- Ах, душа, моя душа, не стареет ни шиша, с болью свыклась, с жизнью слиплась, пусть не очень хороша, отчего ж такую хлипкость проявляют телеса, - теплым негромким баритоном, пристукивая по полу в такт костылем, запел Борис Израилевич.

Туся вспорхнула из-за стола и в позе лотоса уселась на полу перед дедом.

Гриша не привык рефлексировать, впрочем, он и слова этого книжного не знал. "Не хрена тянуть резину", - говорил он, когда Иня зависала, не в силах решить, в чем выйти из дому на прогулку: в платье или юбке. Сомнения подобного рода озадачивали его. В детстве он жил в мире с четкой графикой, где черное невозможно было принять за белое.

Черными были шляпа, кафтан и брюки, а белой была рубашка. Черными как смоль были волосы и усы дяди Зелика, а белыми борода деда и туго стянутые в пучок на затылке волосы бабушки.

Дедушка Шломо был немногословен, его взгляд из под кустистых бровей был холоден. "Вус ер тит? Фар вус ер лернт нит?» (Что он делает? Почему он не учмтся? – идиш), - и Гиршеле прятался от него за широкую юбку бабушки. Дедушка олицетворял в семье закон, он принимал решения, и все его дети их беспрекословно выполняли. Все, кроме родителей Гиршеле, которых он не помнил. Помнил только смутный запах нежности, ласки, тепла, но описать его не мог.

А бабушка... бабушка была нежной и уютной

"Вайс азойвы шней майны блонды ур…» (Белые как снег, мои русые волосы – идиш) - пела она над колыбелью. В Белостоке они жили, в Белостоке, еврейском городке, оказавшемся расположенным так неудачно, то ли на самом западе Белоруссии, то ли на северо-востоке Польши, что его, как горячую картофелину, постоянно перебрасывали из рук в руки, то русские, то поляки, то немцы. В 1906 году грязная волна погромщиков, подстрекаемых полицейскими и военными, как цунами, прокатилась по нескольким суконным фабрикам принадлежащим их семье.

Суконный промышленник, купец первой гильдии Соломон Авраамович Гринберг постоянно говорил, вспоминая этот погром, в котором было разграблено и сожжено несколько его фабрик: «Какое счастье, взял деньгами, слава Богу, какое счастье!»

Гиршеле однажды не удержался и задал вопрос: а кто взял деньгами, дедушка, скажи, кто? Дед Шломо оторвался от сидура, который постоянно был у него в руках, снял очки, взял внука за плечи, придвинул его к себе, наклонился и тихо, почти шепотом сказал: «Сатан,эйникел, (внучек - идиш), Сатан...»

«И маму сатан взял?» - тоже шепотом спросил Гриша.

Лицо дедушки исказилось, побагровело, он глубоко и шумно вздохнул, пальцы его правой руки заскребли по столу, он наклонился и начал падать со стула. Гиршеле, а было ему тогда всего четыре года, среагировал мгновенно, он не закричал, не заплакал, он просто прижался к дедушке и попытался удержать его. Грузный Соломон Авраамович все-таки упал и придавил внука, но падение смягчилось и шума почти не было слышно, поэтому нашли их не сразу, думали, что Торой занимаются.

Рейзеле, младшая дочь Соломона Авраамовича, войдя в комнату позвать отца обедать, обнаружила его лежащим на полу, а под ним лежал Гиршеле. Грузная туша деда придавила его, но он не плакал и не звал на помощь, лежал молча ничком, и Рейзеле вначале обмерла, а потом закричала.

«Готэню, - причитала она, вэйс мир, готэню». На крик сбежались домашние, с трудом подняли и переложили на кровать грузное тело Соломона Авраамовича. Гиршеле поднялся сам, подошел к деду, прижался лицом к кисти, свисавшей с кровати левой руки и что-то почти беззвучно шептал. Рейзеле подняла его на руки, унесла в столовую.

Гиршеле больше никого и никогда не спрашивал, где его мама. Но однажды рано утром он проснулся от приглушенных голосов, дверь распахнулась и в комнату, оттолкнув тетю Розу, вбежала пахнувшая табаком и морозом женщина. Она бросилась к его кровати, наклонилась и, вдруг, застыла и отшатнулась,

«- Это не он, не он, - простонала она, затем обернулась к сестре, - а где мой сын, где Гиршеле?»

Роза обняла ее за плечи, встряхнула, усадила на стул, налила воды. – «Опомнись, Эстер, ты что, забыла, сколько времени прошло. Мальчик, нивроку, уже вырос».

Так Гриша узнал семейную тайну, которую от него до того тщательно скрывали.

Сонину, который спустя полвека услышал эту историю, она показалась маловероятной, тогда в 1961 году представить себе такую свободу передвижения было сложно. В 1911 году Эстер после окончания гимназии уехала учиться медицине в Лозанну, там романтичная красавица влюбилась и вышла замуж против воли отца в восходящую оперную звезду из Германии, который сгорел от горловой чахотки за месяц до рождения сына. Роза, приехавшая в Лозанну навестить сестру через год, нашла её в пансионе мадам Познанской. Вернуться домой она отказалась, но сына сестре отдала.

Так Гриша оказался в Белостоке, в доме деда, который угрожал выгнать Розу вместе с ребенком, но тихая и незаметная Нехама впервые за полвека семейной жизни вышла из-за спины мужа, заслонила собой Розу с Гиршеле на руках и тихо, но твердо сказала: «Щломо, ты забыл в честь кого тебя назвали? У тебя, что, наследников больше, чем денег? Так я тебе скажу, возьми этого мальчика в руки и не выпускай. И благодари Всевышнего, будь он благословен, что он подарил нам внука».

Не цыкнул тогда он на Нехаму, не стукнул кулаком по столу, а как-то сгорбился, вобрал голову в плечи и снизу вверх с такой неизбывной тоской посмотрел на нее, что Нехама опустилась рядом с ним на пол, взяла его за руки и заплакала, безмолвно прося у него прощения, за то, что угождая любимому Шломо во всем, главного его желания выполнить не сумела, наследника не дала. Нет, сына родила, даже двух, но оба умерли в младенчестве, и, ни цадик не отмолил, ни профессор, специально выписанный из Вены, не спас. Семерых дочек родила Нехама, выросли все красавицами, в положенное время все шли под хупу, в женихах недостатка не было, лучшие хахамы из Воложинской ешивы в очередь стояли, но и это не помогло, дочки исправно рожали внучек и конца краю этому не было, и только младшая, любимая Эстерочка... Услышал Всевышний молитвы, подарил Соломону наследника, а он что же, еще и брезгует?

У Гринберга было семь дочерей и две дюжины внучек, и вся община живо обсуждала, кому из зятьев достанется его дело после того как (зай гызунт, зай гызунт, зол зайн эр либт фур ындэрд унд цванцык /Будь здоров, будь здоров, чтобы он жил до 120 -идиш/) отойдет грозный Соломон Авраамович к народу своему. Еще в городе перешептывались, что реб Шломо был благословен Всевышним, больше, чем сам Шапиро. А когда приезжий интересовался, а кто такой этот Шапиро, то всегда находились желающие просветить этого несчастного, который не знал, что Шапиро, это сын уроженца их мест, впоследствии уехавшего в Смоленск, который (Смоленск) достался вместе с приехавшим туда Шапиро после раздела Польши русскому императору, и императору, а именно Петру 1 исключительно повезло, что он приобрел этот заштатный городишко Смоленск вместе с таким бриллиантом, как Шапиро, потому что он (Шапиро) впоследствии стал выдающимся канцлером при Петре 1 - Шафировым и именно Шафиров спас Петра и русскую армию, когда она попала в окружение у реки Прут, и….

Много чего могли рассказать старики заезжему незнакомцу, но когда он, совершенно очумевший от их рассказов, всё-таки успевал вставить слово и спросить, а при чем здесь Гринберг, вот тут-то рассказывающие дружно цокали языками и поднимали указательные пальцы вверх. У Шапиро оказывается тоже были одни только дочки, так что вы думаете, он переживал? Нет, он и из этого сделал такой гешефт, что только пальчики оближешь, никакая фаршированная рыба не сравнится. Он породнился почти со всей Петербургской знатью, почти все дочки стали княгинями, а уж о графинях и баронессах и говорить смешно.

Весь Белосток обсуждал, за кого выйдут замуж внучки Гринберга, с кем он породнится, с Браницкими, Потоцкими или Ротшильдами, кому достанутся фабрики в Белостоке и Лодзи, и вклады в банках, и дом Гринберга, почти не уступающий дворцу Браницких, и новый сверкающий хромом белый автомобиль, чуть ли не единственный в Белостоке, и тут появляется этот мальчишка, и Гринберг вдруг прикипает к нему так, что не оторвать, он не только ходит с ним в Синагогу, он ездит с ним и в контору, и на фабрики, и уже даже причмелетый Йоселе понимает, что никаких внучек не возьмут в жены ни Браницкие, ни Потоцкие, не говоря уже о Ротшильдах, потому что у всей ткацкой империи появился новый хозяин.

Время шло, и слава Богу, громы и молнии революции погрохотав над Белостоком, все-таки обрушились кровавыми ливнями восточнее, а Белосток остался в Польше, правда, семья от греха подальше переехала в Лодзь, но фабрики уцелели, и Гиршеле рос и стал Гиршем, а второе имя у него было Цви (олень), он и был легким и стремительным, как олень, и почти не интересовался ткацким делом, а больше всего любил гонять на форде, который перешел к нему по наследству от деда, а когда подрос вернулся в Белосток и при одной из фабрик открыл автомастерскую, и весь Белосток цокал языками, когда он весь в машинном масле, как простой мастеровой, шел после работы домой. И редко кто вспоминал его второе имя Цви, и никто иначе как чумазый Гирш его уже и не звал, и только качали головами, вспоминая его деда и говоря, а что можно было ждать от сына артиста.

Война началась неожиданно. Немецкие танковые армии за две недели смяли и рассеяли польскую конницу, а с востока, не встречая сопротивления, вошли советские войска. Гиршеле успел в последний момент на своём автомобиле проскочить в Лодзь навстречу затопившим все дороги беженцам, но родных не нашел. Знакомые без особой уверенности говорили, что они собирались в Щецин и что у них были выкуплены билеты на теплоход. Какой? Куда? Никто не знал. Гирш метнулся назад в Белосток, но у границы ночью был задержан немецкими патрулями. Гриша был в своей пропахшей бензином куртке, коротко стрижен, свободно говорил по-немецки, в общем на еврея он похож был не очень, но документов при нем не было и его до утра заперли в амбаре на краю села. Гриша тщательно проверил стены, но доски были плотно пригнаны одна к другой и расшатать не удалось ни одну. В дальнем углу амбара почти до крыши было свалено сено. Надо поспать, решил Гриша. Он начал взбираться на сеновал, но наверху что-то зашуршало.

Мыши, подумал Гриша. Но он настолько устал, мотаясь по дорогам, заполненным беженцами, что подумал об этом как-то отрешенно, опрокинулся на спину и провалился в сон. Сон был странный. Ему приснилась толстая мышь с круглой мордой, одетая в серую шинель солдата вермахта, мышь стояла навытяжку, насколько ей позволял круглый живот, перед мотоциклом с коляской (цундап - с первого взгляда определил Гриша), за рулем с турельным пулеметом сидела другая мышь в такой же шинели, только долговязая, а над коляской покачивалась тонкая змеиная голова в черной фуражке с высокой тульей. Собственно, перед этой головой и стояла навытяжку толстая мышь. Змеиная голова качнулась, под фуражкой блеснули очки, толстая мышь вскинула правую лапку вверх и в сторону, развернулась и побежала к сараю на ходу сдергивая с плеча винтовку с примкнутым штыком. Гриша стал зарываться поглубже в сено. Но не успел, мышь подбежала к сеновалу и начала тыкать в него штыком, один из тычков пришелся в нос и в этот момент Гриша проснулся. В носу что-то щекотало, Гриша вскинулся, хотел закричать, но его рот накрыла мягкая ладошка. Привыкшие к темноте глаза различили склонившуюся над ним женскую головку. Женщина приложила к губам указательный палец.

"Наша улица” №283 (6) июнь 2023

Охраняется законом РФ об авторском праве