Эдгар Эльяшев “Как я видел Сталина" рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

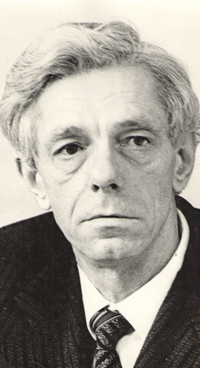

Эдгар Семенович Эльяшев родился 21 апреля 1931 года в Ленинграде. Окончил московский экономический институт. Работал в советских газетах «Московский комсомолец», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Социалистическая индустрия», в журнале «Молодой коммунист». Публицист, очеркист, прозаик. В «Нашей улице» опубликовал несколько рассказов. Умер 19 июля 2005 года в Москве.

Эдгар Эльяшев

КАК Я ВИДЕЛ СТАЛИНА

рассказ

1.

Хотите - верьте, хотите - нет, я видел Сталина. Живьем. Я видел его так близко, что мог дотронуться пальцем. Я бы тогда забинтовал этот палец наглухо, не давал бы, упаси Боже, его помыть и разматывал только при почетных гостях.

Будь я представителем племени мумбо-юмбо, я б так и сделал и, возможно, остался бы невредим. Но я принадлежал к иной породе - учеников ялтинской школы имени Петра Павленко, был тогда такой знаменитый писатель, его загнал в Ялту туберкулез. Мы, школяры, хоть и слыли дикарями, не до такой же степени! Мы приучены восхищаться вождями издали, а не мацать генералиссимусов своими не отмытыми лапками.

Как бы там не было, судьба свела наши пути, мои и вождя всех народов, в одно русло. В один месяц бархатного сезона. В отрезок пути по дороге в школу имени Павленко. За это время и на этой дороге воистину Сталин встречался мне три, а то и четыре раза. В биографии вождя эти встречи никак не отразились, ни на час не приблизив и не отдалив день его смерти, последовавшей пять лет спустя. В моей жизни они тоже особой роли не сыграли. А вот у Зои Антоновой одна встреча со Сталиным перечеркнула судьбу жирным крестом и начертала заново. Не знаю, к добру, или нет. А дело было вот как.

Весенние месяцы в Крыму бархатным сезоном называют по неведению. Испокон веков весной бывают Пасхальные каникулы. Истинный бархатный сезон наступает в сентябре - октябре. Тогда небогатый, в общем-то, ялтинский рынок расцветает синими и желтыми сливами, багряными персиками, гроздьями винограда всевозможных сортов. Рыбные прилавки густо пахнут морем от недавно выловленной кефали. Вот матросы с сейнера проволокли на палке здоровенную камбалу, хвост ее прочертил на асфальте широкий влажный след.

Я немного помнил Ялту довоенную. От набережной до мола колыхался живой ковер фелюг и нарядных яхт. Над ковром раскачивался нестройный лес мачт. На каждом углу тлели жаровни. Татары с острыми бородками торговали чебуреками, истекающими жиром и огромными, в детскую голову, грушами. Теперь татар нет. Выселили. Нет ни одного суденышка в порту. Только на полпути к горизонту маячат два сейнера, добирают отнерестившуюся кефаль.

Всюду следы войны. Еще не отстроена гостиница “Ореанда”, лежит в обломках. Еще в самом центре города братские могилы убитых в боях за Ялту. Потом, не то при Хрущеве, не то при Брежневе могилы сровняют с асфальтом набережной. Это чтобы не портить настроения отдыхающим, которые гуляют здесь толпами. И то, правда, Ялта все-таки всесоюзная здравница, а не всеобщее братское захоронение. Впрочем, сейчас и курортников-то маловато. “Диких” приезжих почти совсем нет, не настало их время.

Вот в такой бархатный сезон Сталин любил проводить свой очередной отпуск. Он ночевал где-то в Ливадии, в Нижней Ореанде или в Алупке, в Воронцовском дворце, - это нам неизвестно, там была сплошная запретная зона. По утрам солнышко начинало припекать и выгоняло Сталина повыше, в горы. Там градусов на четыре, на пять прохладнее. Ощутимая разница для семидесятилетнего старика.

А я как раз жил в горах, в санатории “Долоссы”, где мама работала главным врачом. Санаторные корпуса раскинулись неподалеку от дневной резиденции Сталина - замка Александра Ш. Серые стрельчатые башни просвечивали сквозь лесные прогалины со стороны Симферопольского шоссе, стоило лишь отъехать от Ялты чуть повыше Массандры. Мы, постоянные жители “Долосс”, никогда замка вблизи не видели, ибо там тоже была запретная зона. Мы с приятелем туда однажды сунулись, прикинувшись заплутавшими грибниками. Вдруг из-за леса, из-за темного, навстречу выдвинулся огромный амбал в синем штатском костюме. Не вдаваясь в объяснения, он велел заворачивать оглобли.

Нас, школьников, при санатории было пятеро, три пацана и две девчонки. Возил нас в Ялту долосский автобус. Старенький драндулет скрипел, будто разваливался. Взбираясь в гору, он натужно взвывал, кляня судьбу, а когда катился вниз, кашлял и перхал, как перед смертью. Управлялась с этим чудом начала XX века Зоя Антонова, девушка средней смазливости. В обшарпанный драндулет она привнесла что-то свое, женское. То розой украсит спидометр, то разномастным проводом крылья подвяжет, то повесит на окна веселые занавесочки. Иной раз вместе с бензином зальет в машину флакон цветочного одеколона. Тогда салон автобуса напоминает выездную парикмахерскую на полевом стане. Я видел однажды такую в кино и представлял, какой там должен стоять аромат.

По утрам Зоя Антонова отвозила школьников в Ялту и спустя шесть часов доставляла обратно. Вот так мы однажды утром ехали, ни о чем высоком не думали, и вдруг нам навстречу едет сам Сталин.

Конечно, не мог он ехать просто так. Он катил сразу в трех машинах, да еще впереди мотоциклисты в марсианских очках. Сталин сидел во второй машине. Я издали узнал тысячу раз виденное на портретах усатое лицо. Сталин был в ослепительно белом кителе и сверкал золотыми погонами. От солнца голову закрывала красная военная фуражка с белым верхом, козырек тоже в золоте.

Сталин смотрел прямо перед собой, думал свою сталинскую думу и ничего не замечал вокруг. Пока не раздался жуткий скрежет металла о металл. И разом все остановилось: мотоциклы, вереница машин, наш богоспасаемый автобус. Сталин начал поворачивать к нам невозмутимое лицо. Уехавший вперед лимузин вернулся задним ходом. Безлюдное шоссе сразу наполнилось народом. Большинство людей было в синих штатских костюмах, фигуры выражали некоторую растерянность. Тем временем я разглядел полковника, занимавшего место шофера, и какого-то генерала, сидевшего впереди. Сталин что-то ему сказал, генерал выскочил из машины, стал услужливо распахивать Сталину дверцу. Наверное, это был адъютант.

Сталин степенно вылез. Мне показалось, что он подавил желание закряхтеть.

Вождь сделал четыре коротких шага назад, туда, где за ним осталась Ялта, потом четыре шага вперед, к “Долоссам”, и решил, что достаточно размялся. Его правительственный кабриолет был к тому моменту отогнан к обочине. Сталин обошел машину кругом. Вдоль левого борта тянулась широкая свежая царапина.

Я думаю, в нем боролись два человека. Первый был неизмеримо выше мелкого дорожного происшествия, национального бедствия либо любой вселенской катастрофы. Второй маялся чувством скряги. При виде царапины сокрушено покачал головой, словно хотел сказать “ай-яй-яй, что делать-то будем?” Но ничего не промолвил, повернулся и совершил несколько шагов к замершему драндулету. Крылья автобуса, подвязанные проводами, било мелкой дрожью, как при начале землетрясения. Это при выключенном-то моторе, - отметил я про себя, словно знал все приметы взбесившихся недр.

Теперь я мог разглядеть Сталина во всех деталях, он проходил мимо моего окошка. Сначала проплыла щегольская маршальская фуражка. Под фуражкой темнело лицо, я его видел в профиль. Но это был вовсе не белый холеный лик вождя, а желтое, попорченное оспой личико усталого старикашки. Низко скошенная полоска лба под красным ободком фуражки, дряблая щека в паутинке морщин, эти неожиданные отметины оспин... Где же высокое чело, где вместилище мудрой сталинской мысли? Поражал цвет его глаза - глаз был рыжим! На солнце подсвеченный сбоку выпуклый зрак горел и мерцал, как у рыси. Я, правда, не видел живую рысь, но почему-то был в этом уверен. Во всяком случае, в глазу было нечто звериное, быть может, от хищной птицы. Нехороший был глаз. От него истекал ужас.

Сталин произвел два шага к шоферской кабине, и я вновь был поражен, на этот раз его ростом. Если бы нам довелось встать рядом, он едва достигал бы моего плеча. Не потому, что я так высок, а потому, что он такой маленький. На мой взгляд, лучший друг физкультурников должен быть рослым. Легендарный облик вождя стремительно разрушался.

Сталин остановился у кабины, я мог видеть его со спины. Китель темнел подмышками разводьями пота. Вождю было жарко. Он потел, как простой человек. Но терпел. Хоть бы пуговку расстегнул на своем генеральском мундире!

“Он уставился на Зою Антонову злым немигающим взором”, - хотел написать я. На самом деле, я не видел его взгляда. И Зоя не знала. Говорила, что вроде бы немигающий и пронзительный.

Сама Зоя сидела белая, как простыня. Время для нее исчезло. Где-то рядом пронеслись неразборчивые слова команды, и к драндулету двинулись два офицера. Они твердо ставили ногу, печатая шаг, и уже подошли к автобусу, когда Сталин вяло махнул рукой:

- Пусть едыт дальше!

Хлопнула дверца, Сталин уселся и вся вереница исчезла, как наваждение. Полное народу шоссе вмиг опустело. Невесть откуда прилетели две сойки, хрипло затрещали на сосне. Зоя на ватных ногах вылезла из автобуса и плюхнулась на гудрон, привалившись к колесу.

Мы в тот день опоздали на уроки. У нас была уважительная причина. Мы видели товарища Сталина, мы видели его так близко, что могли потрогать, да кто ж позволит, мы и так покарябали сталинский лимузин.

Ну, а Зоя больше за руль не села. Понимала, что девичий каприз, но все равно не могла. Даже ездить рейсовым автобусом не выносила, так и ходила в Ялту пешком за двенадцать километров. Ей пришлось сменить ремесло. Зоя поступила учеником в ресторан “Прибой”. В год смерти Сталина она работала там поваром первой руки. Говорили, что очень была довольна.

2.

Надо, наконец, объяснить, откуда такой иронический тон. Дело в том, что тяжелое дыхание вождя коснулось меня не впервые. Я ощутил его в 1945-ом, в год Ялтинской конференции трех великих держав - победительниц. Я вместе с мамой возвращался тогда из-под Смоленска в Ленинград. Не буду сейчас толковать, причем здесь Ленинград и Смоленск, скажу только, что в какой-то точке наш железнодорожный маршрут пересекся с магистралью Москва - Симферополь.

Мы ехали со всем комфортом в классном вагоне, в отдельном купе. Одну верхнюю полку занимал военврач в чине майора, другую - лысый субъект в бурках.

Субъект мне не нравился. Он называл меня мальчиком, хотя мне уже исполнилось четырнадцать лет. Он был мрачным, неразговорчивым типом. Зато майор медицинской службы со мною шутил, разговаривал с мамой на профессиональные темы и вообще был душой нашего маленького общества.

Где-то возле Харькова на никому не ведомом разъезде состав остановился. За разговором мы сначала не заметили остановки, а потом спохватились: поезд-то стоит. Я отправился на разведку, но тамбур оказался запертым.

- Похоже, что поезд оцеплен, - сказал мрачный тип, глядя в окно. И впрямь, за окном вдоль вагона прохаживался солдат с автоматом. Я выскочил из купе. С другой стороны состава тоже стояли часовые.

- Что это значит? - спросила мама.

- Похоже, что катит слуга народа, - сказал мрачный тип. - Мальчик, не суетись, и без тебя тошно.

Я хотел спросить, что такое слуга народа, но мама, словно предвидя дурацкий вопрос, больно наступила мне на ногу. Шутник - майор вышел, притворив за собою дверь. Я за ним потихоньку выскользнул, хотел спросить насчет слуг народа, но тут же вернулся. Дело в том, что шутник - майор проник в тамбур, открыв дверь своим ключом.

В купе постучали. На пороге возник проводник и поманил мрачного типа. Тот вышел. Я все думал, откуда у майора медслужбы свой ключ от тамбура и зачем проводник позвал мрачного типа.

Поезд не двигался. Прошел час, потянулся второй. В купе опять зашел проводник, спросил, где вещи этого, в бурках.

- А он, что, не появится? - спросила мама.

- Нет, больше он не появится, - сказал проводник. В этот момент со страшной силой мимо промчался встречный. Только мелькнула полоска кремовых занавесок. За ним потянулся вихрь из мусора и рваных бумажек.

- Товарищ Сталин проследовал. В Крым, - сказал проводник. Тут же на той же скорости пронеслись еще два экспресса. В котором из них троих сидел Сталин, угадать невозможно. Слуга народа ездил сразу в трех поездах.

Вернулся майор неизвестно, какой службы. Он ничего не спросил об исчезнувшем мрачном типе. Я почему-то подумал, что ему и так должно быть понятно. Он прицепился к маме с каким-то медицинским разговором, но мама в ответ так сухо цедила, что шутник замолк и до самой Москвы не проронил ни слова.

Газеты потом напечатали, что в Крыму проходила Ялтинская конференция трех великих держав. Стало быть, Сталин ехал вершить судьбы мира и наш поезд ему помешал.

3.

- Одну минутку, - скажет проницательный читатель. - Ежу ясно, что майор-шутник - сексот. Но этот эпизод отнюдь не оправдывает ваши дешевенькие штучки - “вождь всех народов”, “лучший друг физкультурников”... Не по делу язвительный тон.

Попробую объяснить. Дело в том, что я ленинградец. У нас в Питере вся история, начиная с семнадцатого года, воспринималась несколько иначе, чем в остальной России. С меньшей долей аберрации, что ли. По крайней мере, в интеллигентных и старинных семьях. Репрессии выкосили население нашего дома ровно наполовину. Сталин не зря не любил наш город. Мои родичи и соседи замучились носить передачи в “Кресты” и в “Большой дом”.

Я рос, как говорится, в атмосфере глухой оппозиции. Вырос законченным циником и внутренним эмигрантом. Привык с подозрением встречать любые фортели советской власти.

Каждый чих вождя порождал новые выверты. Например, Сталину взбрело в голову, что в Крыму непременно должны расти цитрусы. Возможно, ему плохо спалось, и от бессонницы он начитался всякой макулатуры. Он вызвал секретаря ялтинского горкома и намекнул, что потребности трудящихся удовлетворятся полнее, если под Ялтой будут цвести мандарины. Секретарь намек принял, и посадки молоденьких кипарисов, платанов, кустов лавровишни были безжалостно выкорчеваны во славу грядущих крымских цитрусов. Даже в наших “Долоссах” с их горным климатом спешно рыли траншеи, чтобы укрыть изнеженные деревца. Словно в насмешку, зима в том году выдалась свирепая, в Ялте долго лежал снег. Вся санаторная обслуга зря тащила в траншеи электроплитки и керосинки. Цитрусы повымерзли к чертовой матери.

Между тем, цинизм крепчал. Сталину пришла блажь двинуть науку к новым высотам. Он стал корифеем. Мои студенческие годы прошли под знаком двух его новых Великих Трудов - “Экономические проблемы социализма в СССР” и “Марксизм и вопросы языкознания”. Мы диву давались, как ему удалось обштопать академика Марра, но послушно бубнили на семинарах заученное на всю жизнь: “В своей замечательной работе... В основополагающем труде...”. То были годы безудержного цитирования. Они были продолжены при Хрущеве и расцвели махровым букетом при Брежневе. Каждая смена царствующего монарха означала и смену набора цитат. Трудно жить в стране перепуганных ученых и непуганных карьеристов. Уж лучше ни о чем не думать.

В Москве я автоматом примкнул к той группе студентов, которые поклонялись “Сен-Луи блюзу” и на дух не выносили хор Пятницкого. Популярнейшую песню народа мы исполняли на свои слова:

Ой, растет картошка, рядом с нею лук.

А на той картошке - колорадский жук!

Он живет, не знает ничего о том,

Что Трофим Лысенко думает о нем...

Мы ходили в коктейль-холл на Gorky-street. Мы просаживали последние деньги в ресторане “Аврора” в Петровских линиях. Там ударником стучал знаменитый на всю Москву венгр-эмигрант Лаци Олах. Стоило посмотреть, как он, не глядя, подбрасывает палочки к самому потолку. Мороз драл по коже от его бреков...

Это о нас сказал какой-то доморощенный сверхидейный поэт:

Бревном несокрушимым ляжем

Мы на пути стиляжьем!

Но это по вечерам, когда начиналась настоящая жизнь. Днем же мы тянули институтскую тягомотину, набивая цитатами мозоли на языке. И вдруг прогремел первый весенний гром - “Бюллетень о здоровье товарища Сталина”. Мы обратили в горючее все наши тугрики и бросили кости на Метростроевскую в большую пустую квартиру Нинон Селедуевой. Под каждое сообщение “Бюллетеня” мы провозглашали подстегивающие тосты: Иосиф, не отвлекайся! Ну же! Скорей!

Когда все кончилось, Нинон велела разбить стаканы. Не знаю, какую видела в этом символику. Может, хотела повенчать нас со смертью вождя.

Я не буду вспоминать Москву в трауре. Об этом писано и переписано. Скажу только, что к Дому Союзов, где экспонировался венценосный покойник, я не пробился. Обходя многочисленные кордоны, оказался на Цветном бульваре. В начале бульвара и в его конце громоздились горы галош высотой в рост человека. Пожалел я, что ни к чему мне халявные галоши, у меня ботинки на толстенном каучуке. И еще. Почему-то я чувствовал, что все это мне пригодится - и память о горах галош, и как милиционера сдирают с лошади, и его предсмертный крик из-под ног озверелой толпы.

В вестибюле института установили мощный динамик, по нему транслировали похороны вождя. Речь говорил Берия, в каком-то месте голос его дрогнул. Студенты громко завсхлипывали и не стеснялись слез. Меня захлестнула волна массовой истерии, и я тоже не смог сдержаться, пару раз хлюпнул носом. Там, на Метростроевской, когда пили за скорейшую погибель тирана, то был я или не я? Неисповедимы пути Твои, Господи!

Прошел месяц. На семинаре я, было, завел привычную пластинку:

- В своем гениальном труде корифей всех наук...

Меня прервал профессор:

- Это уже не надобно. Научитесь мыслить без корифеев.

Sic transit Gloria sovjeticus - так проходит советская слава.

4.

Итак, я работал на Чистых прудах, в “Московском комсомольце”, Сталин лежал в Мавзолее, в хрустальном пуленепробиваемом гробу.

Конечно, любопытно на него взглянуть, посмотреть, что в нем от Сталина, которого я встречал по дороге в школу. Это было весьма затруднительно, ибо к нему не зарастала всенародная тропа. Правда, можно отстоять в очереди, но вряд ли этот покойник стоил того и при жизни. Помог, как водится, случай.

Приближался день рождения Ленина. Надо было что-то придумывать. Моя хилая фантазия подкинула два сюжета. На первое - беседа с “негром преклонных годов” (см. Маяковского), причем, африканца непременно отловить из числа читателей Библиотеки имени Ленина. На второе - интервью из очереди к Мавзолею. На десерт я ничего не придумал. Первое блюдо сразу отпало. В “Ленинку” почему-то негров не пускали или сами не шли. Я поперся на Красную площадь. Сунул редакционные корочки капитану милиции. Этот страж порядка управлял потоком людей к экспонированным вождям пролетариата. Я получил разрешение смотреть и выбирать (разумеется, среди живых, а не мертвых).

Нужно быть хорошим физиономистом, чтобы не промахнуться с выбором. Большинство граждан, невзирая на долгие часы стояния, шли сюда поглазеть. Так же, как на храм Василия Блаженного, на станцию “Комсомольская”, Царь-пушку, Царь-колокол. Многие тащили за собой очумелых, замызганных детей. Бедная ребятня! Какой суматошливый день в незнакомой столице! Память сохранит лишь Казанский вокзал с голубым циферблатом часов, да собственный матросский костюмчик, замаранный густыми соплями...

Наконец, я выбрал свою героиню, девушку строгую, идейную, с комсомольским значком на неистребимом плюшевом жакете. В самый раз то, что нужно. Доярка из-под Вохмы Костромской области. Раньше у них был колхоз “Сталинский путь”, теперь называется “Путь Ильича”. За последние годы сменились семь председателей. Все пьяницы. Спору нет, жить стало веселей. Вот, паспорта Хрущев выдал. Парень из армии возвращается. Теперь только жить и жить... За беседой мы незаметно подошли к Мавзолею.

Ленина я видел и раньше, так что все внимание сосредоточил на новичке. Скользнув взглядом по желтому оспенному лицу, я переключился на руки. Вот эти щупальцы сжимали горло, душили всю нашу страну, выпускали когти, словно кот забавлялся с мышкой. Россия извивалась, харкала кровью, корчилась в этих стальных объятьях. Да что Россия, весь мир трещал при взмахе царственной десницы. Неужто эти руки успокоились навек, и от них вреда больше никогда никому не будет? Ну да, они мирно сложены на старческой грудке, они ведь принадлежат покойнику. Большие крепкие ногти, желтые, как от никотина, будто скучают по привычному для них действу - приминать табак в знаменитой трубке. Поросшие рыжей шерстью пальцы сведены во властном хватательном жесте. Они словно стремятся еще плотно обхватить горячую курительную принадлежность, указать чубуком на врага, подписать еще один людоедский указ.

Я мысленно процитировал Мандельштама:

Его толстые пальцы, как черви жирны,

А слова, как чугунные гири верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

Как подковы, кует за указом указ,

Кому в лоб, кому в пах,

Кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь для него, то малина.

И широкая грудь осетина...

Вспомнил я институт, вестибюль в тот день всенародного траура, вспомнил, как хлюпал носом, и стало стыдно за то, что на секунду поддался массовому психозу. Зато теперь я мог быть доволен. Я видел Сталина в гробу. Хотел бы добавить - и в белых тапочках, но не хочу грешить против истины. Нижнюю часть покойника я не видел. Наверное, она была укрыта одеялом.

Я доставил доярку из Вохмы в редакцию, напоил чаем с лимоном и эклером (от кофе она отказалась), познакомил с нашим фотокором. Они поехали на Красную площадь сниматься.

Если та доярка жива и у нее сохранился тот номер газеты, она обладает довольно редкой фотографией. Доярка снята на фоне Мавзолея. На Мавзолее два псевдонимщика - Ленин и Сталин. Им так бы и лежать рядом, вдохновителю и последователю, не вмешайся Никита - разлучник.

Как у нас водится, Сталина вытряхивали из Мавзолея ночью. Заодно и буквы скололи. Дескать, так и было, может, Сталин вовсе не существовал. Но тут случился такой непредвиденный казус. На месте сколотых букв проглянуло прежнее слово - “Сталин”, и как не бились, оно просвечивало мрачной тенью, пока в Мавзолей не завезли новый материал.

«Наша улица» № 8 - 2003

Охраняется законом РФ об авторском праве