Игорь Штокман “Гитара” рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

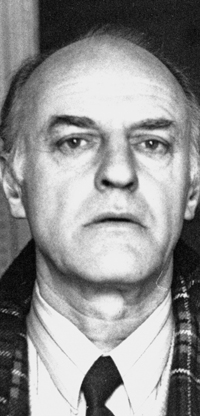

Игорь Георгиевич Штокман родился 3 марта 1939 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру Института мировой литературы АН СССР. Кандидат филологических наук, критик, литературовед, прозаик. Опубликовал в центральной прессе более трехсот работ. Дебютировал как прозаик в журнале Юрия Кувалдина «Наша улица» рассказами “Во дворе, где каждый вечер…”, «Дальнее облако», «Ромодин и Газибан», № 3-2000...

Игорь Штокман

ГИТАРА

рассказ

Начинается плач гитары.

Разбивается чаша утра...

Федерико Гарсии Лорка

Мы только-только сдали экзамены на журфак МГУ и, нахально не дожидаясь обнародования списков зачисленных, покатили в Крым, в Гурзуф...

Нас было пятеро, и экзамены на журфак из нас сдавали только я и мой тогдашний друг Вадим. Мы дружили тридцать с лишним лет, с первого курса журфака /в одной группе учились/, но теперь вот напрочь разорвали отношения. Моей вины в том нет - просто Вадим со всей этой перестройкой, со своими занятиями издательским бизнесом начисто переродился, стал совсем другим человеком, глубоко мне неприятным и чужим... Когда-нибудь я, наверное, обо всей этой истории еще напишу, но сейчас-то речь - о другом.

В той пятерке, помимо Вадима и меня, был Володя, старый друг Вадима /он знал его еще раньше/, их общий приятель Дима и его молодая жена Наташа - они только-только поженились, и это, можно считать, было их свадебное, первое путешествие.

Поездку нам организовал Володя, тот еще прохиндей и пролаза... Он уже в те годы /а прошло с тех пор более тридцати лет/ имел связи, знал нужных людей, терся в ЦК ВЛКСМ и вот там-то и договорился, что мы поедем в Крым, чтобы забрать из Артека большую группу пионеров-спортсменов, отбывших там смену. Пловцов, гимнастов, еще кого-то - сейчас уж и не помню...

Пятерке нашей было совершенно все равно, кого везти, сопровождать в Москву из Артека... Нам выделили деньги на дорогу, дали даже какие-то суточные /весьма скудные/, и мы рванули из Москвы на юг, в Крым.

Ах, какое это было лето, какое чувство свободы, счастья переполняло меня!.. Все казалось возможным, доступным, и жизнь открывалась и ждала нетерпеливо такая долгая, нескончаемая -конца не видать.

Гурзуф был тогда еще чист, опрятен, маленькие белые домишки в густой тени южных садов, домашних виноградников карабкались в гору по узким кривым уличкам, и было так славно брести по этим тропкам-закоулкам по вечерам, когда темная и густая южная ночь падала, укрывала все своим ласковым теплом, легким дыханием бриза о моря и явственным, настоявшимся запахом роз из палисадников... Алые, пунцовые были темны, казались черными, но белые и чайные нежно светились, мерцали во тьме, и чудилось, что пахнет, льет нежный сладкий аромат само это свечение, таинственное и колдовское в бархате южной ночи.

Была целая неделя до приема будущих наших подопечных, мы сняли неподалеку от пляжа, от моря большую веранду, выходящую в сад, и прожили все эти семь долгих дней счастливо и беззаботно. В ту давнюю ныне пору мы никому и ничего еще не были должны, у нас не было никаких обязанностей, забот, и все, что расстилалось, было вокруг, принадлежало нам, дарило, отдавало щедро.

Море, такое близкое -три минуты от нашей веранды - не смеялось, как у Горького в "Мальве"... Оно просто было нашим, каждый день из этой счастливой недели, и солнечная рябь на нем, слепившая глаза даже через прикрытые веки, шорох перекатываемой прибоем серой гальки растворялись, плавились в ярком ультрамарине высокого, бездонного неба, сливаясь со смолистым духом кипарисов, жирным дымком прибрежных чадящих мангалов... Есть хотелось все время - мы были молоды и вполне безденежны. Хватало только на сухое вино /в нем мы себе не отказывали, пили от пуза/, хлеб, чеснок и помидоры. Этот истинно эллинский и скудный рацион мы ломали, прерывали лишь раз в день, поднимаясь на гору, входя в облюбованную летнюю забегаловку.

Там, в ее голубом фанерном закуте под рваным и старым полотняным пологом было сине и чадно от жирного дыма трех мангалов, постоянно заряженных шашлыками, дышащих жаром рдеющих, мерцающих под порывами налетающего ветерка углей... Клеенка на двух длинных столах лоснилась, сально блестела, липла к рукам, но мы ничего этого не замечали -очень хотелось есть. Шашлыки были нам не по карману, и мы всегда брали только пельмени, по двойной порции. Однажды, уплетая их, жадно и голодно втягивая запах дозревающего на углях мяса, сгоревшего чадного жира, я шутливо бросил всей нашей компании, что, дескать, вполне можно считать, что мы едим не только пельмени, но и шашлык - так осязаем, густ был его близкий запах...

Буфетчик, толстый Ахмед, родом из крымских татар, уже хорошо знакомый нам, услышав это, тут же включился в игру. "Плати, дорогой, плати и за шашлык!.." Я незамедлительно, находчиво вспомнил лукавого Ходжу Насреддина, собрал в жменю всю мелочь, что была в кармане, и затряс ею, бренча монетками, перед носом Ахмеда.

"Деньги за запах - звук от них!.." Ахмед сперва, кажется, ничего не понял, выкатил удивленно черные, как маслины, глаза, но быстро уразумел, в чем соль, расхохотался - затряслось, заколыхалось его громадное, необъятное пузо... "Ай, молодец! Здорово! Звук от них... За такую шутку - пять бутылок вина от меня, бесплатно. Каждому - по бутылке". Мы приняли этот дар, конечно. Благодарно и с достоинством... И поскольку до этого было выпито уже немало, спускались с горы в тот раз, нравясь к нашей веранде, с большой и нелишней осторожностью, и Димка старательно поддерживал захмелевшую Наташу.

Он вообще был очень нежен, внимателен и бережен с ней... Большелобый, по-юношески губастый, со своевольной русой прядью, все время падавшей ему на глаза, был он высок, широкоплеч и крепок. Наташа, маленькая, тонкая, гибкая.с узенькой талией казалась девчонкой рядом с ним.

Но рулила, правила всем - она, и незримая, но явная, крепкая узда была всегда в ее узеньких, изящных и цепко ухватистых лапках.

Димка был лишь ее продолжением, отражением и эхом... Весело Наташе - Димка счастлив, беззаботен и улыбчив; нахмурится, посмурнеет она - он тут же озабоченно наморщит лоб, искательно и тревожно заглядывает ей в глаза. "Ты что, дорогая? Что-нибудь не так?.."

А хмурилась Наташа, надо заметить, частенько... Она вообще была капризна, своевольна и не упускала, похоже, ни одного, случая, чтобы показать Димке, нам, всему белому свету свою власть и женскую свою силу.

Часто говорят, что она, мол, в слабости... Ею, дескать, берут нас в

полон представительницы прекрасного пола, хорошо и твердо зная, что мужикам

приятна быть им опорой и защитой. Наташина сила была в другом - в расчетливости. Она чувствовалась, сквозила во всём - в том, как она двигалась, ела, пила, как выбирала иногда на местном маленьком базарчике фрукты, придирчиво, взыскующе рассматривая, долго поворачивая то так, то эдак крупную, отборную янтарную виноградную кисть...

Мне временами казалось, что Наташа, общаясь с Димкой, при нас общаясь /мы все время были неразлучны/, вертит им точно так же, как той самой выбираемой и покупаемой виноградной кистью.

Крутит, сбивает с толка, чтобы улучить наконец хищно момент и впиться мелкими своими беленькими зубками, почувствовав, как дрогнул он и - сдался. Снова сдался, податливый и поверженный, покорно послушный ее взгляду, голосу, капризному излому сдвинутых бровей...

Как-то купались мы ночью, все пятеро, плыли в ночном, кажущимся бездонным, страшноватом море по нежно, опалово мерцающей лунной дорожке... Плыли, не отрываясь друг от друга, вплотную, и Димка, конечно, -возле Наташи, рядом. Она смеялась, болтала что-то весело и вдруг осеклась, ойкнула. "Нога! Судорога..." Мы окружили ее, сгрудились, качаясь на широкой, мерной, могуче дышащей волне. Димка, подплыв вплотную, поддерживал ее под плечи, опрашивал тревожно: "Ну как, проходит?.. Лучше?" Наташа, постанывая, твердила слабым, обморочным голосом: "Нет... Не отпускает!"

Кончилось тем, что Димка на спине, загребая одной рукой, буксировал ее к берегу и на вое наши предложения сменить его, дать отдохнуть лишь молча мотал головой. Говорить он уже то ли не мог, то ли не хотел, берег силы... Так мы и доплыли до берега: он, тянувший ее, поддерживая над водой запрокинутую голову, и мы четверо - рядом.

На берегу, на холодной ночной гальке Димка без сил рухнул, успев, однако, перед тем бережно уложить Наташу на тщательно, заботливо расстеленное полотенце.

Она полежала с минут пять /Димка тяжело, задышливо отпыхивался рядом, уткнувшись в гальку лицом/, потом приподняла голову и ясным, чистым голоском капризно; протянула: "Домой хочу! Замерзла..." Мы переглянулись -холодок подозрения, тревожной и нехорошей догадки коснулся, объединил нас... Всех, кроме Димки.

Он тут же мгновенно вскочил, с трудом еще шумно, взахлеб дыша. "Сейчас, сейчас... Сейчас пойдем. Ты идти-то можешь?"

Она - могла, очень даже могла, это было видно прекрасно, но хромала и пристанывала жалобно до самой нашей веранды... Потом мы, сидя за столом, пили белое сухое вино, заедая его помидорами и хлебом. Наташа была весела, возбуждена, предлагала раз за разом выпить за своего спасителя. И Димка, конечно, снова был счастлив, весь светился, а мне стало как-то нехорошо, будто на моих глазах нагло и вероломно обманули ребенка, а я и не сказал ничего, не то что ни сделал...

Димка был особенно в ударе тот вечер, пел одну за одной под свою шестиструнку подряд из Окуджавы, и мало-помалу все как-то рассосалось, растаяло, уплыло в хмель, в болтовню, в наши песни... Мы вообще очень много пели в то гурзуфское лето и больше всего - Окуджаву. Мы питали, поили своей молодой горячей кровью его анемичные, полусон-полуявь песенки, не понимая, не чувствуя тогда, что весь их прославленный, хваленый лиризм - от рассудка, лукавства ума, не согрет подлинным живым чувством и не стоит ломаного гроша.

Гитара Димки вое эти гурзуфские дни была настроена только на Булата, нежная, ранимо податливая и чувственная... Казалось, что это и не она вовсе плачет-рыдает о той, которая "совсем своя", бросая, повторяя упрек: "Ситцевые, ситцевые, что вы?", а сам Димка раскрывается, беззащитный и столь уязвимый в безоглядной своей, все отдающей любви... Это было - как обман, как непоправимая ошибка, творимая у всех нас на глазах, и похоже было, что прозрел, понял это - не только я. Все остальные - тоже. Все, кроме Димки...

Он стоически, покорно и даже, кажется, благодарно терпел все Натальины выходки, все ее неожиданные, капризные сломы настроения, приказы, повеления и указания. Она же, чудилось временами, просто меры не знала в осознании своей власти, могущества над ним. Она прямо-таки купалась в этом и нарадоваться, навластвоваться - не могла.

Вадим все чаще хмурился, глядя на всё это; я - уж и видеть не мог, все мне стало ясно, как белый день... Один наш Володя похохатывал, довольный, как всегда, всем и вся. Думаю, что и ему было понятно, что к чему, но срабатывала, видно, чиновничья, аппаратная привычка "не обострять", все сгладить и зализать - авось, еще и пригодится.

Последние два дня перед поездкой в Артек за детишками были начисто испорчены, загублены... Наталья раско-мандовалась, как никогда, вертела Димкой, как хотела, всем неловко было смотреть на это, а Димка, сам Димка... Он, как и раньше, был счастлив в добровольном и услужливом рабстве своем, в стремлении сделать все, что угодно, для своей королевы.

Гитара его, казалось, готова была голос сорвать, треснуть по деке - столько Димка в нее вкладывал, склонившись над грифом и то и дело влюбленно взглядывая на Наташу из-под русой своей спутанной, непослушней пряди... То уж и не Окуджава был, казалось /хотя он, все время - он!/, а какое-то исступленное, взахлеб самоотдавание, жертвенность... Ничего, ничего не оставлял он для себя, ничего не берег, не придерживал про запасен, черный день - все швырял щедро к ее маленьким ножкам в белых кедах, и она принимала это, царственно, благосклонно и снисходительно принимала...

То уже была какая-то клиника, как подумал я однажды, и смотреть на творившееся было тяжко, трудно и больно было смотреть... То, без чего мужчины - нет, без чего он - лишь видимость одна и фикция, гибло на наших глазах, растаптывалось, и с этим, похоже, ничего нельзя было сделать, как-то изменить и поправить.

Все когда-то приходит к концу... Нужно было двигать в Артек за нашими пионерами, свободное и ставшее уже постылым время кончилось наконец, иссякло. Димка упрятал, упаковал свою гитару в чехол, мы поехали в Артек, забрали всех пловцов, гимнастов и прочих... Добрались наконец до вокзала, до поезда, посажали детишек в вагоны и вышли напоследок перекурить и махнуть еще разок на дорожку сухенького -благо, какой-то шалманчик совсем рядом был и будто ждал.

Вошли, сели - до отхода поезда оставалось еще минут пятнадцать... Димка снял с плеча чехол с гитарой /он никогда не расставался с ней, нигде не оставлял/, и тут вдруг к нам подошел совсем незнакомый человек.

Высокий, худой, костистый, о вислыми гуцульскими усами... Джинсы, потертая кожаная безрукавка на голое тело; острый, внимательный взгляд из-под густых и сросшихся, черных, как ночь, бровей. Шляпа еще... Она прямо-таки бросалась в глаза, широкополая, фетровая, с высокой в жирных пятнах тульей, лихо и с шиком замятой. "Прямо Бразилия какая-то, самба!" - подумалось мне.

Точно подумалось, как потом оказалось... Мужик цепко взглянул на Наташу, на Димку /он, как и всегда, был подле нее/ и вдруг сказал хрипло и требовательно: "Сыграю?"

Чудо - Димка, никогда и никому не доверявший своей шестиструнки - тут же безропотно обнажил ее, сняв чехол, и протянул незнакомцу.

Тот властно, цепко обхватив гриф длинными смуглыми пальцами, пробежался по ладам, по струнам, в темпе выдав несколько аккордов... Хмыкнул, снова бросил быстрый, но внимательный взгляд на наших молодежное... "Ключ...

Ключ дай!.." Димка послушно полез в чехол, достал гитарный ключ - никогда мы раньше его не видели, не пользовался им Димка.

"Бразилец" перевернул гитару, наложил ключ... Он задрал гриф Димкиной шестиструнки властно, мгновенно и хищно - так, подумалось мне задирают, наверное, подол у женщины, что

бы взять ее решительно, не рассусоливая, взять... Тронул струны, пробуя, подвинтил-подкрутил колки.

Он выдал не самбу, нет -тут я ошибся... Танго то было, настоящее аргентинское /или бразильское? Поди разбери!/ танго.

Гитара Димкина, нежная, сомнамбулическая, ранимая, стонала и вскрикивала в руках незнакомца, изнасилованная... Аккорды ножом резали воз дух, молили, плакали, просили милости и пощады, конца этой муке, этой боли! Тщетно... Ритм, властный, колдовской ритм, влек и диктовал свое, не давая струнам ни пощады, ни роздыху. Казалось, они сейчас порвутся, лопнут, и гитара, опустошённо, устало испустив последний стон, умолкнет навек, навсегда... Но она - выдержала.

Танго, его шаг, его ритм, властный, страстный, всесильный - кончились, прервались, наконец. Вокруг было тихо-тихо... Все, кто торчал в шалманчике, тянул вино - молчали, глазели на нас. Я взглянул на Димку -он был бледен, и рука его, лежащая на Наташкином колене, дрожала. Мелко-мелко...

"Бразилец" отдал гитару, приподнял чуть шляпу, кивнул:

- Держи! Да не перестраивай - не надо... Потом сам спасибо скажешь!

Он низко, глубоко, уже явно шутовски поклонился застывшей, приоткрывшей рот в немом крике Наташке, повернулся на каблуках - и был таков. Только дверь хлопнула...

И тут же мгновенно, будто проснувшись, очнувшись, все вокруг загомонили, загалдели... "Ну, мужик!.. Вот это выдал! Под корень!" Димка молчал, убирал гитару в чехол. Руки его все еще тряслись...

В поезде, до самой Москвы, он словно отключился, ни с кем не разговаривал. Лежал на своей верхней полке, закинув могучие загорелые руки за голову, думал о чем-то неотвязно... Наташка напрасно вилась около него, спрашивая с неподдельным испугом и тревогой: "Ты что, Димочка? Ты не заболел? Может, поешь чего-нибудь?.."

Он не отвечал, к стенке отворачивался, и в затылке его, таком знакомом, русом, мальчишеском, чувствовалось что-то непреклонное, каменное что-то... Через полгода они развелись.

"Наша улица", № 10-2000

Охраняется законом РФ об авторском праве

(официальный

сайт)

http://kuvaldn-nu.narod.ru/