Игорь Штокман “Губа” рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

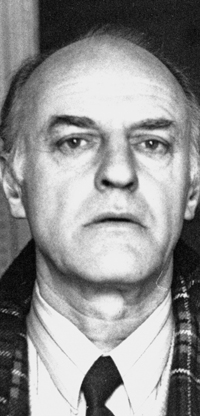

Игорь Георгиевич Штокман родился 3 марта 1939 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру Института мировой литературы АН СССР. Кандидат филологических наук, критик, литературовед, прозаик. Опубликовал в центральной прессе более трехсот работ. Дебютировал как прозаик в журнале Юрия Кувалдина «Наша улица» рассказами “Во дворе, где каждый вечер…”, «Дальнее облако», «Ромодин и Газибан», № 3-2000...

Игорь Штокман

ГУБА

рассказ

...И вот ведут тебя распояской, без ремня. Сзади "выводной" с карабином, и штык обязательно - примкнут. Так положено по "Уставу", заведено, и тебе, "губарю" (Губа" - гауптвахта, - армейский жаргон.) при сём, надо полагать, должно быть страшнее и стыднее... Арестант, под конвоем, под дулом и штыком!

Этот момент, когда выводят из казармы и сопровождают, влекут на "губу"*, - самый неприятный... Остро чувствуешь, что ты - парий, изгой, и все, прах их возьми, глазеют на тебя - и в самой части, пока забор ее не минуешь, и на улице, в поселке.

В части - ладно... Не ты первый, не ты последний... "Сегодня ты; а завтра - я...". Можно пережить. В поселке - хуже... Он хоть и крохотный, стиснутый сопками, наш Зашеек, и гражданского населения в нём ровно столько, сколько может прокормиться при небольшой пилораме, но дойти до "караулки", караульного помещения (а "губа" с ней - стенка в стенку!) по совершенно пустой, безлюдной улице - такого не бывало ни разу... Обязательно кто-нибудь, хоть несколько человек, да пройдут мимо, вдоль низеньких, чахлых северных палисадничков, пройдут и глянут на тебя.

Мужики - мельком, без особого интереса... Эка невидаль: в Зашейке, где почти сплошь одни военные - солдатня да офицеры с семьями - "гу-баря" ведут! И сами, чай, в армии служили, и самих, бывало, под штыком водили - на что тут смотреть, чего разглядывать?

С бабами, с тетками пожилыми - хуже... Те, сердобольные, начинают сочувствовать, ахать и охать. "Куда ж ты его, такого молоденького? Да под ружье... Стыд-то какой...". Вот именно, что стыд... Молчали бы, шли себе мимо, будто не видя, - куда лучше было бы!

Молодайки же или девчонки-сверстницы, что на танцы в наш "Дом офицеров" бегают, завидя "губаря" с конвоиром, вообще целый спектакль устраивают... Как бы ни спешили, какие бы неотложные дела их ни ждали - обязательно остановятся, выстроятся вдоль деревянного тротуарчика и пялятся, внимательных, жадных глаз не отрывая.

Сперва - молча, и ты, вдоль этого женского строя, сквозь взгляды его идущий, кажешься себе чуть ли не голым, как на памятной, не проходящим стыдом в тебе живущей медкомиссии в военкомате...

Всех моих сверстников, призывников-погодков, сколько я помню, больше всего, пуще близкой, уже вот-вот армии, волновала и тревожила эта военкоматская медкомиссия! Станешь ты, предрекали, ходить в чем мать родила от стола к столу, где врачи да медсестры молоденькие, прикрывши срам горстью... А возле одного, особого стола так и вообще прикажут стыд позабыть и все свое мужское хозяйство вчистую предъявить на предмет осмотра и ощупывания!

Так и впрямь было, через все это я прошел, как и остальные, и никак не думал, что буду испытывать сходные, очень близкие ощущения уже в армии, распрощавшись с медкомиссией и признанный годным к службе, к её "тяготам и лишениям" - была такая памятная строчка в присяге!

Вот они - тяготы... Конвоируют тебя на "губу", и молодой женский контингент нашего посёлочка, маленькой обжитой точки среди сопок, лесов, озер и болот Кольского полуострова, жадно, пристально и цепко тебя разглядывает.

Проведут мимо, и тогда, уже за спиной, услышишь ты смешки, шуточки и обидные, одна хлеще другой, реплики...

Ответить - не с руки. Мимо уж провели - не станешь же оборачиваться, отвечать этой падкой до счастливо выпавшего зрелища женской команде! Налицо - численный перевес плюс изначальное неравенство позиций... Они - вольные и могут позволить себе что угодно; ты - "служивый", государственный человек, сам себе словно бы не принадлежащий и своим неповторимым человеческим "я" уже не распоряжающийся. Им другие командуют, вертят, как хотят.

Потому - молчишь и терпишь... Ну, а если все же не выдержишь и бросишь, обернувшись, что-то в ответ - немедленно может одернуть тот же "выводной": "Молчать!.. В пререкания с гражданскими не вступать!".

Это уж - как повезёт, какой "выводной" тебе достанется, с каким норовом и характером. Ладно, если из белорусов... Они обычно ровны, спокойны и до неукоснительного соблюдения "Устава" не слишком рьяны. Хохлы в этом отношении куда хлеще, страшней и опаснее...

От "выводного" - а они меняются с каждым новым караулом - твоя жизнь на "губе" сильно зависит. Ты ему, очередному своему "выводному", подчинен полностью, со всеми своими потрохами, желаниями и возможностью их осуществления. Он, "выводной", пока ты на "губе" - твоё главное персональное начальство, и забыть, игнорировать это хотя бы в малом - невозможно, нечего и надеяться... Понимаешь это мгновенно -на первой же своей "губе".

На ней, первой, я был в камере - один... Никого больше в тот день, да и в последующие, пока отсиживал я своё, не привели, не подселили - ни из нашего "отдельного линейно-строительного батальона связи", как именовался он в официальных бумагах, ни из ШМАСа.

ШМАС - "школа младших авиационных специалистов"... Она тоже, как и наш батальон, была в Зашейке и обслуживала небольшой местный военный аэродром - пяток "кукурузников" да пару вертолетов. В ШМАСе служили отчего-то почти сплошь одни литовцы, высоченные и молчаливые парни со здоровым деревенским румянцем во всю щеку...

Погоны и петлицы - голубые, с крылышками и пропеллером, как у настоящих летчиков, хотя всех их дел было копаться в моторах да "хвосты заворачивать", как подшучивали у нас в батальоне.

За рост, молчаливость, за явное нежелание общаться (на танцах в том же "Доме офицеров") они, видя нас, делали вид, что русского языка не знают начисто, никогда им не владели. Мы звали парней из ШМАСа "столбами"... Они нас, в долгу не оставаясь, - "чернотой".

Как же: петлицы - черные, погоны - черные, и на них две перекрещенные молнии с маленькой звездочкой по центру. Связисты, дескать... Какое там! Обыкновенный, в сущности, стройбат, и мы - никакие не связисты, а просто работяги в х/б и военных бушлатах. "Лом, лопата - два солдата"; "бери больше - тащи дальше", ну, и так далее, в том же роде и духе...

У ШМАСа всё было свое - территория, КПП, казарма, караул и посты... Только вот своей "губы" у них не было отчего-то. Она в Зашейке имелась одна, при нашей батальонной "караулке", и мы со "столбами" встречались там иногда, коли случай сводил, совпадали отсидки.

Однажды мне выпала "губа", когда в ней уже сидели два здоровенных "столба"... В первый же вечер я искал "пятый угол" до тех пор, пока в "караулке" не услышали шум, заподозрили неладное, и примчался "выводной". Заорал-заблажил в коридорчике, еще от порога, распахнул дверь камеры, сорвав замок...

Картина была впечатляющей, комментариев не требовала, и "столбов" быстренько перевели в другую камеру, по соседству, а я остался в прежней, привычной и знакомой до мелочей.

Наша, памятная мне "губа", первые впечатления от неё... Камера -квадратное пространство, три метра на три (это я шагами измерил). Бетонный пол, бетонные стены; под самым почти потолком - маленькое зарешеченное окошко... Холодно, хотя в коридорчике, которым тебя проводят, чтобы запереть в камере, лязгнув большим амбарным замком, торчит большая круглая печка, выходящая боковинами, черными, толстыми, в две, рядом друг с другом, камеры... Во второй я не сиживал ни разу, не приходилось. Все - в этой, своей первой и родимой, ставшей потом частой для меня.

"Губа" - дом родной", - так говорили у нас частые ее поселенцы, "самовольщики" ("Самовольщик" - покинувший расположение части без разрешения и ведома начальства, ушедший в "самоволку" /армейский жаргон/.), пьяницы и "отказники"... Я был - из "отказников", только из них. Всегда...

Что это значит? Тем, кто не служил в армии, не знал её по-настоящему, понять это трудно, но я всё же попытаюсь объяснить.

Тебе могут повелеть-приказать любое, и никого не интересует: нравится это тебе - не нравится, нужно или не нужно, разумно - не разумно... Любое; в этом - вся соль.

Ты - в армии, где "приказ - закон для подчиненного" (важнейший, корневой пункт в "Уставе"!). Всё держится в армии на нём, как на несгибаемом стальном штыре... Иначе - нет дисциплины, к черту летит вся субординация, иерархия чинов, званий, должностей, вообще вся армейская механика, вся её жизнь и системность, как она задумана и воплощена.

Я лишь потом, много лет спустя, уже на "гражданке", думая об армии, вспоминая её, понял и принял разумом как неизбежность эту систему, эти принципы... Я согласился внутренне, что по-другому, наверное, и впрямь нельзя - всё развалится.

Но тогда, в те дальние ныне годы, в пору моей армейской службы... Мое человеческое "я", независимое, гордое и злое в своей уязвленности, порабощенности, никак не могло, не хотело примириться с тем, что любой, у кого не гладкий погон, как у меня, рядового, может мне приказать, что угодно.

Любой... Начиная с ефрейтора, у кого одна "сопля", одна лычка, и кончая командиром батальона, комбатом, с его майорской звездой.

Армия, хоть и вывернутая наизнанку дисциплинарным жестким своим кодексом и потому похожая на зверинец, но все же - жизнь!.. В ней, вокруг тебя, пусть и в погонах с разными лычками, звездочками, но всё же - люди. Такие же, которых ты знал, видел еще до призыва... Не инопланетяне, хотя частенько, особенно поначалу, армия, кажется тебе - другой планетой. Другой и - болезненно, разительно отличающийся от той, что была обжита тобой до призыва, счастливо и ошибочно считаясь единственно существующей на белом свете.

В армии, ранее не знакомом тебе мире - совсем другие нравы и обычаи... Нетрудно, совсем нетрудно понять в ней главное и самое - я и сейчас так считаю - невыносимое. Любой, "вышестоящий по званию", может приказать тебе - ВСЁ... Что захочет, то и прикажет, и если он сделал это "по форме": встал по стойке "смирно", отдал тебе, своему рабу на три долгих года (1959 -1962. На "суше" тогда служили три; на флоте - четыре года.), своей вещи, честь, приложив руку к "головному убору" (шапка, пилотка, фуражка), то ты обязан... Обязан, согласен не согласен - выполнить. Иначе - либо "губа", либо "дисбат", дисциплинарный батальон. А там, в этой военной тюрьме, порядки еще строже, еще злей, а главное - отсидев в нём, сколько суд военного трибунала решит, ты будешь... дослуживать. Дослуживать - в своей ли части, в другой ли - то, что осталось тебе из призывного срока, прерванного "дисбатом".

Дьявольски придумано, иезуитски, как и многое в армии... Ее главный постулат и принцип - ты должен раз и навсегда уяснить, понять, что, надев форму, погоны, приняв присягу, стал отныне... ничем.

Что у тебя под черепной коробкой, о чем ты думаешь, мечтаешь - плевать на всё это!.. Здесь, в армии, краеугольно важно и свято, как имя матери, только одно, одно единственное: "Приказ - закон для подчиненного...".

Эта строчка из "Устава" огненной змейкой плывет под твоими веками, когда ты спишь не спишь в храпящей казарме... Она вертится в сознании, когда одолеваешь ты, хрипя и задыхаясь, бухая тяжелыми сапогами, "утреннюю пробежку", а рядом, вдоль строя, легко, привычно, пританцовывая, подгоняя и покрикивая, бежит помкомвзвода... Она с тобой, когда стоишь в карауле, бесконечной и злой полярной ночью, и северное сияние равнодушно и отчужденно мерцает, колышется и уплывает куда-то над твоей головой... Она всегда с тобой, эта фраза, эта строчка "Устава", поскольку здесь, в армии, ей подчинено, без остатка придано - всё.

Выход есть... Можно "послать" - отказаться выполнять. Тогда ты - "отказник", и за этот миг реванша, торжество загнанной в угол, задыхающейся в самой себе, но такой сладкой, такой манящей мести, размыкающей вдруг, пусть на мгновение, бульдожью хватку армии и всесильного ее "Устава", приходится платить "губой".

На первом и втором годах службы я бывал на ней частенько... Она, должная быть наказанием и карой, стала мне и впрямь - "дом родной".

На ней я чувствовал себя, как это ни парадоксально, куда свободнее, вольготнее и - счастливее, нежели в роте, в казарме... Там, куда ни плюнь, начальство, старшие по званию, и... Всё, всё уже сказано.

Первая "губа" - важный этап... Знакомство. Ты видишь её. Она принимает тебя. Ты - её законы, правила и особенности.

Камера. Промозглый холод в ней - ты чувствуешь его, едва переступив порог. Но - печка, её боковина, выведенная в твоё узилище... Радуешься, облегчённо вздыхаешь. Рано радуешься - не знаешь еще "губы" и того, что здесь, как и всегда, как и везде, всем правит, всё определяет Случай!

Печку топит "выводной", и снова ты зависишь от него, от того, какой тебе выпал... достался... Ленив, злобен, равнодушен - будешь околевать в бетонной коробке камеры от стужи! И "самолет", семь толстых широких досок, до глянца отшлифованных боками и спинами предыдущих "губа-рей", принесут тебе позже, чем положено, и поднять могут до срока (отбой на "губе" - на час позже; подъем - на час раньше), вырвав из твоего сна уже не два часа, а поболе... Начальник караула, "начкар", которому "выводной" подчиняется, обычно смотрит на это сквозь пальцы - ваше, мол, дело. Связаны на сутки "губарь" с "выводным" одной веревочкой -вот и разбирайтесь сами!

"Самолет" вносится "выводным" перед отбоем "губаря"... Там, в камере, наглухо вделаны, влиты в бетонный пол четыре столбика. На них-то и крепится "самолет": две доски поперек, в голову и в ноги, пять - вдоль. Это - твоя кровать на "губе", а подстелить, укрыться - твой же бушлат (шинель на "губу", слава богу, не дают - было бы совсем жестко и еще холодней!). Крути, верти этот бушлат, как хочешь - шире, длиннее и теплее он не станет!.. В голову, вместо подушки - шапка.

Жестко, холодновато, но ощущение настоящей, доармейской и полной свободы... Ты - один (если один), если Случай благоволит тебе. В казарме, в роте ты один никогда не бываешь и даже ночью чувствуешь это сквозь сон... А человеку нужно, необходимо, хоть час-два побыть одному, наедине с самим собой, чтоб рядом - никого! Отключиться, расслабиться полностью. В роте такое - невозможно; на "губе"... На ней - бывает, случается, и это - большое, настоящее счастье. Находясь в армии, уже поняв, что это такое, вдруг почувствовать себя свободным!

Ты свободен - от отбоя до подъема, пока "выводной" не загремит замком, не забацает в дверь сапогами... "Вставай, родной, пришёл "выводной!". Тогда начнется новый день, пойдет отсчет очередных твоих "губарских" суток, и тебя - снова под карабином и штыком - поведут на какую-нибудь работу.

Но пока... Тянется, длится ночь. Твоя ночь, только твоя... Тихо, как в погребе, как в бункере, тихо до звона в ушах. Лишь, через равные промежутки, заговорят-завозятся в "караулке", загремят оружием - "разводящий" поведет очередную смену на посты.

Пройдут они мимо дверей "губы", мимо твоих дверей, твоего крылечка... Пойдут заряжать карабины, вгонять в патронник обоймы, к специально отведенному для этого месту пойдут, едва-едва просыпаясь, пошатываясь, и кто-нибудь обязательно скажет: "Эх, жизнь бекова; нас "гребут", а нам - некого!".

Сколько раз поднимали тебя вот так же, когда был ты в карауле, поднимали, дав поспать-покемарить всего два часа... И шел ты, как они сейчас, шатаясь, полупроснувшись, жадно глотая морозный чистый воздух после натопленной, душной "караулки".

Вместе с остальными из твоей смены подходил ты к навесу, "разводящий" щелкал выключателем, и в желтом свете голой лампочки, борющемся с глухой тьмой полярной ночи, все вы, сколько вас есть, останавливались перед поперечной здоровенной доской. Она - как шлагбаум перед дорогой на посты...

В доске, чтобы, не дай бог, не перестреляли вы друг друга, толком еще не проснувшись, пропилены, вынуты пазы для стволов карабинов. Стволы вставляются в них; все готовы и - ждут, кемарят стоя, урывают для сна последнее, на донышке... "Заряжай!". Обойму - в патронник, утопить, нажать. Патронник - сыт, утолён; щелчок предохранителя - один, второй, третий... Готовы, каждый зарядил свой карабин, и все доложились об этом по очереди, назвавшись хриплыми после прерванного сна голосами. Можно идти на посты...

Идут по тропке гуськом меж высоченных пухлых сугробов, замерзая в шинелишках (тулуп получишь лишь на посту, длинный, тяжелый, тёплый, прямо с плеч того, кого сменяешь); идут, скрипя снегом, и бог знает, о чём думает каждый...

Я же всегда вспоминал, отчетливо видел, будто она была перед глазами, надпись, глубоко, мстительно процарапанную в той самой доске для заряжания, доске-шлагбауме... "ДМБ - НЗБ!" - гласила она, что означает: "Дембель - неизбежен!".

Эта надпись - вездесуща в армии! Она выцарапана, вырезана, выжжена, намалевана масляной краской крупно - крупнее некуда... Она - везде; она царит и кричит о вожделенном, неизбежном освобождении; она греет душу и вселяет надежду. Видя ее, я всякий раз думал, что часто звучащая, не раз слышанная формула: "Службу - понял", и, стало быть, освоился в ней, несет ее, играючи, - не более чем очередной армейский и лукавый миф. Он придуман для простаков с глупо доверчивой и распахнутой душой. "Играючи" никто не служит, никто!.. Все хотят свободы, жаждут её с первого своего, карантинного еще дня, ждут "ДМБ" - дембеля.

Но до него еще далеко, очень далеко, а близко - "разводящий", пост, нетерпеливо ждущий тебя, которому ты отдашь два часа, замерзая даже в тулупе, ожидая смены, мечтая о тепле "караулки".

Это будет нескоро, очень нескоро!.. Два часа - на посту; сорок пять минут, уже сменившись, - возле "караулки", не заходя в неё (не положено!); и потом еще - те же сорок пять, когда можно будет, наконец, войти, скинуть промерзшую, колом вставшую шинель и обогреться.

"Бодрствующая смена" - так это называется. "Бодрствующая" - это очень условно... Тепло "караулки" обволакивает тебя, укачивает, неодолимо ведет, клонит в сон. Ты борешься с ним изо всех сил, и вот, наконец, тебе снова можно упасть на топчан в "комнате отдыха" караула, рухнуть рядом с другими, чтобы через два часа все повторилось и пошло по очередному кругу. Это и есть караул, "караульная служба": "через день - на ремень...".

Но сейчас ты - на "губе", в камере, и это - не для тебя, мимо тебя... Только слышишь, только представляешь, лежа под "губарским" своим бушлатом, всё, такое знакомое и неизбежное для тех, кто сейчас - за стенкой, рядом с тобой и - далеко... В карауле. Неизбежное... "ДМБ - НЗБ!".

Думаешь, просыпаясь от голосов и возни каждой новой смены, об этом самом "ДМБ". Кто не думает в армии о "дембеле", кто не ждет, считая месяцы, переваливающие через "рубежные" сроки: полгода, год, вот уже и на второй пошло... Но даже об этом ты думаешь сейчас не так, как в казарме.

Тебе думается легко и спокойно - ты вырван "губой" из одинаковых, точно звенья нерасклепанной цепи, дней и месяцев. Длинная ночь одинокого "губаря" баюкает, любит тебя, и ты чувствуешь это. Ты благодарен ей за то, что она тянется, длится и дарит - за толстой дверью со щеколдой и замком - свободу...

Ты свободен от всего и вся, пока идут "отсидочные" сутки, и с тобой -все ночи "губы". Одинокие, счастливые - свободные...

"Наша улица", № 6-2000

Охраняется законом РФ об авторском праве

(официальный

сайт)

http://kuvaldn-nu.narod.ru/