Игорь Штокман “Килька плавает в томате...” рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

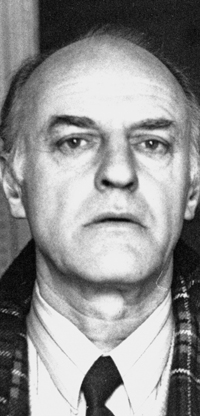

Игорь Георгиевич Штокман родился 3 марта 1939 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру Института мировой литературы АН СССР. Кандидат филологических наук, критик, литературовед, прозаик. Опубликовал в центральной прессе более трехсот работ. Дебютировал как прозаик в журнале Юрия Кувалдина «Наша улица» рассказами “Во дворе, где каждый вечер…”, «Дальнее облако», «Ромодин и Газибан», № 3-2000...

Игорь Штокман

КИЛЬКА ПЛАВАЕТ В ТОМАТЕ

рассказ

Все было наперекосяк в ту поездку... Я упустил время - пока стояли яркие, солнечные, прямо какие-то летние дни (а была уж первая половина сентября), не отпускали суетливые, пустые, но, как ни крути, неотложные московские дела. Просто бич какой-то!.. А небо стояло над головой высокое, бездонное, с той чистой, прозрачной голубизной, которая и бывает-то в Подмосковье лишь по ранней погожей осени. Березы плавились нежным смуглым золотом, еще не сквозили обездоленной, сиротской чернотой голых веток, лист с них еще не пал, сухо и звонко шелестел, и в лес тянуло нестерпимо...

Жила, таилась на донышке души робкая, слабая надежда, что еще поспею, ухвачу последнюю в этом году волну боровых грибов, которых в то, закатывающееся уже лето было на диво. И главное - белых, крепких, с важными толстыми пузиками, прохладных в ладони боровиков, с густо коричневыми, аппетитными даже на погляд, точно поджаристая корочка буханки черного, шляпками. То вовсю развернувшимися, чистыми, подсохшими на солнце, на ласковом лесном ветерке, то маленькими, кукишными, в хвое и песчинках, лихо сдвинутыми на бочок, как берет десантника. Всей и разницы, что не синий и не малиновый, а коричневый, того благородного и глубокого тона, что бывает только у настоящих боровиков.

Сердце замирало каждый раз, проваливалось, когда видел я вдруг (всегда вдруг!) такого красавца в чистой и редкой, сквозной траве, под осинкой, под березкой, и крался к нему чуть ли не на цыпочках, будто боясь, что исчезнет он, пропадет, лишь обманно показавшись и поманив... Счастье то было, настоящее, как лес, как летнее небо над ним, простое и щедрое счастье, которое с годами, с утратой всего, что было по молодости, выпадает нам реже, реже.

И вот теперь я хотел продлить его, съездить в свой деревенский дом (конец, надо сказать, неблизкий - Тверская губерния, под Кимрами) и пошастать вволю по окрестным знакомым лесам, по заповедным местам, в тихой, но такой азартной грибной охоте.

Не обманул на этот раз только лес... Он был прекрасен как всегда, доверчиво раскрылся, впустил в свою ширь, бормотание осенней листвы, голубое и высокое сияние неба. Но грибов, настоящих грибов, за которыми я шел, о которых думал-мечтал в Москве - не было... Лишь в первом, самом же первом заходе в знакомое и обычно щедрое место я сразу же вышел на большой, красно-оранжевый и высокий, гордый подосиновик, Я поклонился красавцу, поблагодарил, как делаю всегда, лес и, обнадеженный, азартно ломанулся дальше, где тоже всегда фартило. Ан нет - в этот раз лес оказался скупенек. Лишь сыроежки (этих богато, разноцветной россыпью), да "козлики", да свинушки. Я брал лишь самых молоденьких, пуговичных, но азарта, жара поиска с манящей и непременно в конце концов сбывающейся надеждой уж не было. Был просто сбор, работа, а это - совсем другое, не за тем я ехал... Через час-полтора я понял это окончательно.

"Упустил время, протянул, прособирался!" - корил я себя, разочарованно и горько обходя одну за одной знакомые полянки. Тщетно, поздно... О том же сказал мне вчера, как только я приехал, и Лешка Поратов, местный знакомый мужик с нашего конца села. У него был мотоцикл с коляской, я несколько раз забрасывал удочки насчет дальних поездок в грибные Эльдорадо, но Лешка лишь похмыкивал, покуривая, и отвечал крайне туманно и неопределенно. Дескать, отчего же нет; конечно, можно съездить, чего не съездить, когда вот только... Так и ехали по сю пору.

Вчера я зашел к нему, ни на что уж особо не надеясь - знаю я эти деревенские посулы, хорошо знаю, не первый год здесь живу... Зашел на авось, по принципу: "а вдруг?".

Лешка был на задах своего просторного, заросшего низкой и курчавой травкой двора, у дальнего сарая был... Не один. Четверо еще с ним были, и двоих я знал. Одна пустая поллитровка уже сияла, горела в мокрой траве, вторую они приканчивали. Мне предложили, я отказался, сказав, что зашел на минутку, просто повидаться и поздороваться - о мотоцикле, о поездке уж и не думал, пустое... Я знал Лешку не первый день и понимал, что с сегодняшних "дрожжей" он зачертит дня на три, не меньше. Поэтому лишь закурил за компанию, окинул взглядом знакомый двор и увидел, что ворота второго сарая, обычно наглухо запертые, приоткрыты... И тихо за нами.

- А где Гранд, Леша?

- Нету Гранда... Зарезали, на мясо пустили.

Я ахнул.

- Как же так? Зачем? Он же молодой, трехлеток, в самой поре!

- А вот так... Приехал Пашка, привез покупателей... Я что? Он хозяин...

Этого Гранда, замухрышистого тощенького стригунка, Лешкин сосед, Пашка-дачник, привез откуда-то три года назад. Гранд тогда свободно в "Газели"' умещался, и купил его Пашка просто так, неизвестно для чего... Пусть, мол, лошадь летом будет, прокатиться там, в лес съездить. Баловство, одним словом. Купил и отдал Лешке, чтоб тот кормил и ухаживал. Безлошадный Лешка (у кого сейчас на подворье в деревне лошади?) принял Гранда с охоткой и дальним мужицким прицелом. Выращу, мол, выкормлю, и будет в хозяйстве конь - Пашка редко приезжает.

Он и вырастил, и выкормил - на чистом овсе, на отрубях и хлебе, сено только зимой, да и то нечасто, Гранду давали... Он вымахал, здоровый, грудастый, с бешеным фиолетовым глазом и норовистый - только смотри! Даже после того, как охолостили его по второму году. Гранд не утратил характера. Силы в нем гуляло немерено, в сарае стоять запертым день-деньской ему было скучно, и Гранд частенько грудью ломал, высаживал деревянный запор, распахивал створки дверей настежь и - только его и видели!.. Закатывался на дальние луга, пропадал. Лешка, матерясь, искал его до поздних сумерек и ладил новый запор... Дня на два. Спутывать он Гранда не хотел, жалел и совестился. И вот теперь - нет Гранда, зарезали... - Полный "каблучок" мяса набили, под завязку, мне кой-чего оставили... Свежатинки здесь нажарили, у меня, выпили хорошо... - Лешка сладко прижмурился, понюхал уже пустой стакан, остро глянул на гостей, что пожаловали к нему на подворье. Ясно было, что остановятся они не скоро, и я откланялся под благовидным и весомым предлогом: "Печь топится, глянуть надо.."..

Это все было вчера, и вот теперь я ходил по лесу расстроенный не только отсутствием путных грибов, но и вчерашним разговором про Гранда, самой вестью этой.

Я вспомнил вдруг, как ездили мы на нем с Лешкой за столбами совсем недавно, этим же летом... Какой широкой, машистой рысью бежал Гранд полевой обочиной и как мгновенно прибавлял ходу, пускаясь чуть не в галоп, стоило Лешке лишь приподнять рябиновый длинный, очищенный от листьев прут! Как колыхалась, лоснилась перед глазами его темно-гнедая спина с продольным сытым желобком, как попукивал он временами и валил под передок телеги, не сбавляя хода, приподняв светлый пушистый хвост, увесистые рыже-золотистые яблоки. Как стоял потом и дергался, облепленный, заедаемый слепнями, пока возились мы со столбами, пилили елки, найдя подходящие, высохшие... Лешка вдруг уселся надолго курить, а я сломал пушистую вершинку молодой рябинки и стал оглаживать ею Гранда, отгоняя слепней. С морды, со спины, с паха... Он сразу затих, застыл, прикрыл глаза светло-рыжими ресницами и не шелохнулся ни разу, не переступил, пока обихаживал я его, спасая от ненасытной слепниной злобы.

Возвращались, он пер телегу, полную напиленных столбов, точно она пустая, а Лешка жаловался мне, что Гранд-де не оправдывает себя - жрет много, а делать на нем по большому счету нечего: картошку окучить, пройтись с лемехом да дров на зиму наготовить - вот и вся работа... "А денег на корма Пашка, зараза, не дает, жилится... Только по первому разу и дал, осенью, когда Гранда у меня оставлял. Да и убегает он то и дело, сарай ломает, сам знаешь... Замучился я с ним, нашел себе Пашка дурачка деревенского!".

Все - отмучился... Никто сарай больше ломать не будет, не станет ржать звонко и гневно, когда запрягают, засупонивают, и не будет больше в Лешкином сарае прекрасно пахнуть сеном, лошадиным навозом, одна бензинная вонь от мотоцикла останется, да упряжь по стенкам, телега в углу. Для чего она теперь - к трактору цеплять? Разве только...

Я понимал, что это городские и вздорные, глупые с деревенской точки зрения мысли (навозом пахнуть не будет - подумаешь, беда какая!), но поделать с собой ничего не мог.

Жалко было Гранда, грустно было... Что он видел? Только жить, можно сказать, начал... Да еще охолостили. Боль-то какая! А потом и вовсе зарезали - пожалел Пашка денег на корма, надоела ему вся эта обуза, вот и продал. Как же, хозяин - что хочу, то и ворочу... Лешка сказал: татарам каким-то продал, сыскал их где-то в Кимрах на базаре... Эх, люди, люди!

И вот так, в печальных думах о Гранде, в тоске, что нет стоящих грибов, бродил я по лесу уже не меньше трех-четырех часов. Тяжелая двухведерная корзина оттягивала плечо, хоть и был при ней широкий брезентовый ремень, ноги приустали, чай, что был с собой, я давно весь выпил - пора было поворачивать домой, выходить на знакомую просеку...

И вот тут я услышал голос. Мужской, с хрипотцой, уже явно немолодой... Недалеко, за березовым молодым колочком. Голос что-то бормотал, слов не разобрать, но ответного отклика никакого, и ясно было, что человек разговаривает сам с собой. Это не диво - в лесу так со многими бывает, я замечал, да и сам, признаться, часто делаю то же самое: разговариваю с грибами, когда найду, с деревьями, с птицами... И веселее, и полнее чувствуешь лес, весь в него уходишь, все городское, московское, разом и счастливо оставив, забыв, точно в омут кинув - сгинь-пропади!

Потому неясно слышное бормотание меня ничуть не заинтересовало, я и не прислушивался... Но потом тот же голос, явно тот же, вдруг негромко протянул, вывел частушку:

Килька плавает в томате,

Ей в томате хорошо...

Только я, ядрена матерь,

Счастья в жизни не нашел.

Вот тут я остановился, даже повернул было, чтоб пойти в ту сторону... Частушка была спета без обычного, на публику, деревенского озорства и ухарства, без визгливой и самохвальной протяжки гласных, последних слогов, которая меня всегда раздражала, чудясь нарочитой и неискренней.

Эта же была словно и не пропета, а выдохнута, точнее - вздохнута, потому что очень походила на вздох крепко уставшего от жизни и людей человека. Невтерпеж ему, видно, стало - вот он и вздохнул-пропел, чтоб хоть немного полегчало на сердце. Никому не жалуясь, не ожидая сочувствия и уж, тем паче, помощи. От кого? В лесу... Один. Кусты, деревья... Я вот еще услышал случайно, но он про то не знает, и слава Богу! Он не для меня, вообще ни для кого спел ее. А славно... Вдобавок эта "ядрена матерь", а не привычный матюк!

Очень мне понравилось все это: и как спето, и про что, и потому я, чутко далее прислушиваясь (а голос снова зазвучал, снова повел невнятный монолог), начал ходить лишь подле него, сильно не удаляясь, галсами, параллельными ходами. Сближаться не стремился, но старался и не отдаляться особо, не потерять.

Потом вдруг нашел на знакомой полянке, подле давно упавшей, полуистлевшей березы разом два белых -дедушку и внучонка... Дедушка был крупен, ноздряст с испода шляпки, весь изогнулся, бедный, вылезая из-под березы, и оказался огорчительно трухляв, поточен мелкой грибной мошкой. А внучок был хоть куда, хоть на выставку!

Я загорелся, забыл про усталость, будто только-только в лес вошел, кинулся шарить-искать дальше. Петлями, змейкой, кругами, все расширяя их, и... Забыл я на какое-то время про голос, увлекся. Когда очнулся-опамятовался, ни одного путного гриба так, кстати, больше и не найдя, вспомнил.

Остановился, прислушался.... Никого и ничего. Выругал себя за глупый азарт ("И когда только поумнеешь?"), прикинул по солнцу направление и стал выходить к краю, правиться к просеке... И тут, совсем неожиданно, на чистой кулижке в молодом березняке я его и увидел.

Его, это точно, потому что услышал и узнал уже знакомый голос, когда только выходил к березняку... Он сидел на кулижке с редкой низкой травой, привалясь к старой, заматеревшей березе, и чистил, перебирал грибы, разговаривая с ними... Сетовал и корил, выбрасывая негодные, похваливал молодые и крепкие, раскладывая их на разостланной, белесой от старости брезентовой куртке. Ножом, узким, сточенным, он действовал умело и споро. Корзины стояли подле - большая и маленькая, почти туесок. В большой, как и у меня, "козлики", молодые свинушки да сыроежечки, а в туеске-то! Я ахнул, сердце екнуло: боровики, десятка два, не меньше, один к одному! Где это он, как же это?! Я часа четыре, коли не боле, по лесу шастаю и с пустом, а у него... Счастья, вишь, в жизни он не нашел... Скромняга!

Всю мою недавнюю доброжелательность к незнакомцу как ветром сдуло - сильна профессиональная зависть, в любом деле сильна, от письменного до грибного! Но не поворачивать же, ни слова не сказав, когда меж нами уж считанные метры остались. Здороваться надо... Я так и сделал.

Он положил нож на куртку, поднял голову, глянул твердо и прямо:

- Здравствуйте и вам!

Узкое лицо с запавшими щеками, прямой, хорошей лепки нос, чисто выбрит (редкость для деревенских!), но более всего поразили меня глаза... Густая синь, почти ультрамарин, а ресницы густы, пушисты - у малых детей такие бывают. Красивый мужик... Но взгляд печален, это я сразу заметил.

- Где же это вы? - задал я, не сдержавшись, бестактный, глупый вопрос, кивнув на туесок. Глупый, поскольку грибник у грибника так спрашивать не должен, не положено и зазорно это. Кто же будет про свои места рассказывать? Либо отмолчится, либо соврет, а вынудил - ты! Что ж тут хорошего?

Поэтому я спросил и осекся... Сейчас возьмет вот и скажет: "Может, за руку отвести?", - и поделом, и сам виноват буду, и обижаться нечего.

Но он вдруг сказал, просто, спокойно:

- Это далеко отсюда... Возле Алехина, за овсяным полем, в дальнем березняке, коли знаете. Да там уж и нет ничего - я последние нынче снял. Это ведь хлеб мой...

Я был сражен, убит просто! Такое простодушие, такая прямота... Да и манера говорить, обороты, сама интонация... Будто и не деревенский.

Я сказал, что места эти знаю (и вправду знал), поздравил с удачей -он с достоинством поклонился в ответ - и попрощался, пошел к своей просеке. Едва скрылся за кустами, вступив в лес с кулижки, снова тут же услышал, как забормотал он, то укоризненно, то ласково - видно, снова принялся перебирать и чистить свои грибы.

Весь следующий день (благо, погода пока держалась, по-прежнему была солнечная) я провозился на участке в осенних делах и хлопотах. Окопал яблони, смородину, опрыскал ее от всякой погани (давно собирался!), перебрал заваливающуюся поленницу возле сарая, поставил новое звено забора взамен подгнившего и ненадежного. Кончил все это только к вечеру, даже на обед не прерываясь, и сготовив ужин, поев, вожделенно затопил печь, сел подле нее, разгоревшейся... Глядел на рыжее веселое пламя, приоткрыв дверцу, покуривал, пуская дым в топку.

Это всегда был самый золотой, любимый мой час в деревне... Все дела сделаны, душа спокойна, от открытой топки ласково тянет сухим жаром. Тихо.... Лишь какое-нибудь полешко изредка сухо и звонко щелкнет, пальнет рдяным, быстро сизеющим, синеющим угольком в белой подпушке пепла. Мысли текут неспешно, и думается широко, несуетливо, как никогда в городе, в Москве. Давно уж я заметил это и очень любил вечерние одинокие свои сидения у топившейся печки, в сумерках, синеющих, сгущающихся за окнами... Свет при этом никогда в избе не зажигал - так было уютнее и думалось лучше.

В тот вечер я, словно опамятовшись, отрешившись от дневных дел, когда о чем-то постороннем и подумать недосуг, не тем голова занята, вспомнил вдруг незнакомца во вчерашнем лесу, его лицо, его запомнившуюся частушку.

Я обкатывал ее мысленно так и этак, обдумывал - профессионально уже обдумывал, включив родимую, привычную филологию, разбор и анализ включив. Куда от себя, от профессии денешься?

Частушка вскоре раскрылась мне полностью, явив второе и важное дно, ту суть, которую не ухватил я в лесу сгоряча, занятый грибами да поиском.

Она ведь не одной "ядреной матерью" и не найденным в жизни счастьем мечена была и приметна... Она вся, от первой и до последней строчки, минорна, грустна (редкость для частушки!) да еще - с изощренным литературным вывертом, с поворотом, подлинно профессиональным и дорогого стоящим,

"Килька плавает в томате, ей в томате хорошо..." Ничего себе! Какая необычная и намертво врезающаяся в память ирония, каков выверт, и как же он совпадает, ладит с окончанием частушки про ненайденное в жизни счастье. Какое чувство саднящего болью горького юмора, как начат, развит и закольцован текст! Да что там текст... Слышно живое и раненое чувство, печальное, мудрое и будто бы усмехающееся (что уж, мол, теперь!) над своей долей, своей незадачливостью.

Это ж надо! Неужто это он сам? Не услышал где-то, не пропел-повторил, а сам сочинил?

И расстались, лишь встретясь, поздоровались да о грибах поговорили.... И - все! Лопух я, лопух, не оценил, не понял, упустил... Писатель называется, ловец душ человеческих! Таких ловцов... Долго я корил себя, злился и сетовал, расстроившись не на шутку... Но как вернуть, где ж его теперь сыщешь... Проехали!

Ночью мне худо спалось... Печь, видно, перетопил, было душно, и я не раз вставал, открывал дверь в холодные сени. Снова ложился, вертелся так и эдак, но не спалось. В углу надоедливо скреблась мышь - никак всех не выведу, хоть и ставлю постоянно мышеловки. Что-то она там грызла, чем-то гремела настырно - корку, что ли, засохшую нашла, и эта ее непрекращающаяся возня действовала на нервы. Хлопнул в ладоши, гаркнул -затихла на какое-то время, но потом опять принялась за свое.

Начал накрапывать дождь, и уже не летний, недолгий, шумный и веселый, а вполне осенний - мелкий, частый, тоскливо постукивающий в оконное стекло. Это тоже не прибавило радости - если зарядит на всю ночь (а похоже) да на завтра перейдет, несладко будет добираться до станции, вымокнешь, как бобик.

Мысли тянулись тоскливые, безрадостные... Всегда они такие по ночам, когда не спится, хоть ты тресни, и начинаешь вдруг, сам того не желая, оглядывать да перетряхивать прожитое. И то не так сделал, и здесь не так поступил, того обидел ненароком, по глупости, этого... Винишься запоздало, каешься и злишься, и нет конца этому. С рассветом, ранним, бледно-палевым, лишь кончится вся эта мутота, когда забудешься наконец, провалишься в спасительный, избавляющий сон.

Снова думалось про незнакомца в лесу, вновь корил я себя за упущенный случай... Но - увиделись все-таки. На следующий же день. Случай помог... Я опоздал на первый утренний автобус до Кимр, проспал, не услышав своего будильничка. Теперь будет уж только днем, в час, полвторого, и пилить к нему надо аж на перекресток, на главное шоссе из Кимр.

Вышел пораньше, с большим запасом - вдруг попутку поймаю... Приустав, запыхавшись (отваренные вчера грибы в здоровой кастрюле да последние в этом году яблоки - тяжел рюкзак!), добрался до автобусной остановки и подле увидел... его. Снова с грибами, с двумя корзинами - на этот раз обе здоровенные, приемистые. В одной, как и вчера, молодые отборные свинушки, а в другой-то, батюшки, - рыжики, полнехонько! И где только сыскал - нечасты они в наших лесах, островками, места надо знать, да и охотников на них много. В хорошей, правильной засолке - лучшая закуска к беленькой, и на рынке в Кимрах, я точно знал, за них берут очень хорошую цену.

Поздоровались, он меня узнал, это я сразу понял.

- Давно сидите?

- Да уж с час, не меньше...

- Так ведь автобус нескоро будет! Или на попутку надеетесь?

- Какие попутки... Не с моими капиталами. Так уж, просто пришел пораньше. В лесу мне больше делать нечего. Видно, до будущего лета, до колосовиков, а потом уж до осени, когда настоящий гриб пойдет. Без леса мне никак...

Он не дичился, не скрытничал, говорил охотно, и я решил, что счастливо подвернувшийся случай упускать никак нельзя - может, больше и не свидимся... Крепко сидела во мне вчерашняя вечерняя моя досада и злость на себя. Сидела, помнилась... Я пошел спроста, напрямую:

- Может, в чайную зайдем? Знаете, здесь, при магазине... Все равно ведь до автобуса часа полтора, не меньше.

Он смутился, покраснел даже слегка.

- Я бы охотно... Чего не зайти, тем более знакомы уж. Да с капиталами у меня...

С этой заминкой, этим препятствием я справился легко... Сказал, чтобы он не беспокоился, что приглашаю, мол, да и какие там, дескать, деньги? '"Не пировать же идем!".

Он не стал далее чиниться, отнекиваться, сказал просто:

- Ну что ж, коли так - пойдемте... Время и впрямь есть.

Спокойно, с достоинством сказал, и это мне понравилось. Мы дошли до магазина - благо рядом совсем, в двух шагах. В нем, центральном и главном для нашего села, пристроили пару лет назад выгородку на несколько столиков, сделали буфетную стойку с водкой-пивом и везде ныне лежащим, намозолившим глаза набором "закусок" - "марсы", "сникерсы" и прочее в том же роде, мало съедобное, но в ярких, крикливых упаковках.

Народу в чайной оказалось немного... Славно, никто не помешает! Сели, выпили по первой за знакомство, пригубили пивка. Он пил - приятно было посмотреть. Аккуратно, без торопливой жадности, чтоб лишь быстрей закосеть, а там - трава не расти! Нагляделся я на такое за все мои годы здесь, в Павловском...

Петр Николаевич (так он представился, едва за столик сели) держал лафитничек бережно, нес ко рту не спеша, как-то очень опрятно опрокидывал, прижмурившись на секунду, смежив ресницы. Я тишком любовался. Даст Бог, поговорим, сойдемся - я уж почти любил его...

Опорными, главными вешками, как фарватер реки бакенами, я метил и направлял нашу беседу... С тридцать первого года, местный, из того самого Алехина, про которое он мне в лесу сказал, объяснив, где набрал боровиков. Всю жизнь проработал в алехинской семилетке ее директором да историю и литературу в ней же преподавал - кончил по юности педагогический техникум в Кимрах... Вдовый, жена умерла семь лет назад, рак у нее был. И оперировали ("В самой Москве! В специальной клинике лежала...".), и облучали, но не помогло. Не сдюжила... Он вздохнул, опустил на мгновение глаза. Перекрестился: "Царство ей небесное, вечный покой!".

- Мы с ней, с Таней моей, хорошо жили... И не помню, чтоб всерьез ругались; так, цапались иногда по мелочи, по житейской ерунде. Без этого, думаю, ни у кого не обходится, не бывает... Пела она хорошо... Ах, как пела!

Он не воспользовался поводом, не предложил - давайте, мол, помянем... Вообще был очень деликатен - предчувствие не обмануло меня, и предвкушающая радость от общения с ним, от того, что, слава Богу, все же встретились и вот сидим друг против друга, разговариваем, все росла, разгоралась у меня в сердце, веселила и молодила его.

Первый, легкий хмель уже легонько толкнулся в мозг, мягко и вкрадчиво, и в эти начальные, лучшие минуты всякого застолья выпили мы с Петром Николаевичем, не чокаясь, за светлую душу его Тани... Он так и сказал: "За светлую ее душу!"

- Она старинные, давние песни очень петь любила, - продолжал Петр Николаевич. - От матери да от бабки своей знала и помнила. Частушки -редко, в застолье только разве, в праздники, когда дети еще наезжали. Сейчас-то редко - далеко они... Дочка - на Урале, под Нижним Тагилом, семья там у нее; сын и того дальше - в Красноярском крае. После армии как вернулся, так и уехал, завербовался. Монтажником он работает, со стройки на стройку. Письма, правда, пишет часто... На похороны Тани приезжали, конечно. С тех пор не были еще, не наезжали ни разу. Таня их тоже петь приохотила. Дочка, та хорошо может, песню понимает, почти как Таня. А все же - не совсем так... А Таню я мог часами слушать, все дела бросал.

Мы снова выпили по лафитничку, я и предложил... Хотелось как-то подогреть, расшевелить Петра Николаевича - пока он был все же не очень словоохотлив. Таков уж, видно, характер - не из тех болтливых и, как правило, пустоватых людей, что за рюмкой едва знакомому собеседнику все свое выложат со всеми потрохами. Здесь же случай был совсем иной, и мне хотелось им сполна воспользоваться. Тем более, что речь о песнях зашла да еще - о старинных, давних.

Я их всю жизнь свою, еще с юношества, люблю, везде, где могу, где повезет, выпытываю. Слушаю, вспугнуть и прервать боясь. Бывают такие - дрожь по телу идет, сладкая мука берет всего в полон, и нет тогда вокруг никого и ничего - только ты и песня, которую слышишь, впитываешь жадно...

- А какие старинные, Петр Николаевич? Помните какую-нибудь?

- Еще бы не помнить... Одна мне особо нравилась, до мурашек прямо... Захочешь - не забудешь. Таня слышала ее от матери своей, а та - от своей матушки, Таниной бабки. Песня эта появилась после русско-японской войны, а дед Тани как раз на ней был. И вот где-то услышал...

Я насторожился и ушки - топориком. Вдруг повезет - споет. Не мешает ведь пока никто, слава Богу, да и чувствовал я, безобманно чувствовал, что есть уж, протянулась меж нами золотая, дорогая ниточка, объединила внутренне. Это - либо есть, либо нет, и сразу понимаешь это, чувствуешь. Не ошибся я... Он - спел. После долгой паузы, не сразу, и я не торопил, ждал терпеливо, вспугнуть боялся.

Первый куплет он не спел - лишь проговорил, тихо и хрипловато, подсевшим голосом... Не просто он, видно, к песне этой относился - чувствовалось, что волнуется.

В Цусимском проливе далеком,

Вдали от родимой земли.

На дне океана глубоком

Покойно лежат корабли.

Я замер.... Начало было таким, что песня бросовой обыденкой, которых нынче - пруд пруди, никак быть не могла. Слова в них иные, и что есть они, что нету - один черт, без разницы... Эта же была иная, не пишут сейчас таких и не поют.

Второй куплет и остальные, сколько было их в ней, он уже пел... Тихо, отрешенно, уйдя в себя, никого и ничего словно бы и не видя. Да только так ведь и можно петь; иначе - не получится, сломаешь песню, испортишь!

Там русские спят адмиралы,

И дремлют матросы вокруг,

У них прорастают кораллы

Меж пальцев раскинутых рук.

Дрожь прошла по мне знобящей волной, мурашки побежали по коже... Ах, как здорово, как скупо, точно и как выразительно!

Океанское дно, колышащаяся над ним зеленая многометровая толщь, а на белом глубинном песке - разбросанные, как на поле битвы, тела... Ничком, навзничь, как придется. Раскрыты мертвые глаза, распахнуты в немом крике рты, вода стоит в них, как в воронках, разбросаны широко и бессильно руки. И меж пальцев их кораллы, уже успели прорасти... Две песенные строчки - и целая и жуткая в своей выразительности картина! Крейсер "Варяг", канонерка "Кореец" у Чемульпо; гибель флота Рождественского при Цусиме...

А он продолжал, вел далее:

Когда засыпает природа

И яркая всходит луна,

Герои погибшего флота

На скалы выходят со дна.

Корявинка рифмы "природа - флота", строчка "когда засыпает природа", бесхитростная, наивная в своей безыскусной простоте, яснее ясного сказали мне, что песня - подлинно народная, не за письменным столом сделанная... А дальше-то, дальше чудо! Жемчужина...

Морские просторы бездымны.

Матросы не строятся в ряд,

Царю не поют они гимны

И богу молитв не творят.

Лишь тихо ведется беседа.

И, яростно сжав кулаки,

О тех, кто их продал и предал,

Всю ночь говорят моряки.

Они вспоминают Цусиму,

И честную храбрость свою,

И небо отчизны любимой,

И гибель в неравном бою.

"И гибель в неравном бою…", - повторил он негромко, кончив петь... Смолк, и почудилось мне, что яркий его ультрамарин вдруг блеснул влажно, не пролитой, удержанной слезой блеснул... Не диво - у меня у самого стоял комок в горле, и мурашки бежали еще по коже - не отпускала песня, держала в плену мощной и грозной своей красоты.

- Можно мы еще по одной? - после долгой паузы (и я молчал) тихо спросил Петр Николаевич.

Я кивнул, разлил, мы выпили... Он все еще молчал, говорить не спешил, и я, воспользовавшись этим, попросил разрешения записать песню. Он кивнул:

- Да, конечно... Запишите. Она того стоит, я понимаю.

Он вдруг снова промолвил, повторил: "И гибель в неравном бою..".. Помолчав, добавил: "О тех, кто их продал и предал, всю ночь говорят моряки"... Вздохнул:

- Как сегодня сказано... И когда это только кончится: обман, предательство на предательстве, и русские косточки - по всему миру... Почему, за что нам такой крест? Уж после Отечественной - Афган, Чечня... А видно, неспроста...

Пока я писал, достав блокнот (без него - и уж давно - никуда не езжу), Петр Николаевич все молчал, курил, думал о чем-то. Не со мной он сейчас был, не в чайной этой. Где-то в своем, в чем-то дальнем, куда только самому и входить, а остальным, прочим-посторонним - заказано.

Записав песню, я сказал, благо, момент был подходящий и тема, можно сказать, родственная, про частушку, им в давешнем лесу спетую. Признался, что нечаянно услышал, и спросил наконец про то, о чем думалгадал вечером у топящейся своей деревенской печки.

- Сами сочинили?

- Нет, не сам.... Да и не сумел бы, наверное. Не каждому дано... Услышал где-то, не помню уж и где. А запомнилась! Необычная она какая-то...

- Это уж точно! Только она ведь грустная, Петр Николаевич, в ней тоска по судьбе слышится. Иль потому и полюбилась?

- Нет, нет! - он резко вскинул голову, глянул в упор. - Я себя в несчастных, в обделенных не держу... Ну да, один, который уж год! Ну, с деньжонками туговато - живу на пенсию, огородом да с леса, спасибо ему... Не обманывает пока, ни разу не обманывал - с пустом из него еще не ворочался. Дети иногда помогают, подбрасывают. Да не про это речь...

Понимаете, когда Таня умерла, дети разъехались, пусто мне как-то очень стало, и не по себе. Пить, правда, не начал - Тане перед ее смертью слово дал. Да и с каких-таких денег пить? Хотя на это, говорят, всегда найдется...

Одна мысль ко мне пристала, мучить начала и одолевать... Чего ради, думаю, лямку тянуть, небо коптить? Тани - нет, дети - взрослые, своя у них жизнь, давно своя; кому и зачем я нужен? Доживать, сколько отмерено, и - всё?

Сидело это во мне как заноза - с этой мыслью вставал, с ней спать ложился. В жизни самой я засомневался, в ее правильности и нужности - вот в чём корень... Чего ради, думал, зачем? Это ж - как повинность отбывать, постылую, надоевшую работу делать.

Держался, виду не показывал, а внутри все время сидело... Жизнь без радости - не жизнь, и счастья в ней тогда нет, не найдешь, как в частушке той самой.

Человек, конечно, много может, со многим в силах справиться, ко всему, почитай, привыкнет, оботрется и свыкнется. А счастье все же не всем выпадает, не каждому... Иной, хоть все у него, вроде бы, в достатке, в порядке, а так без счастья жизнь и проживет, не узнает его и не почувствует. Как слепой... Я понятно говорю или не очень?

Я кивнул: что ж тут было непонятного. Мне и самому часто так же точно думалось... Счастье, жизни смысл, ход ее и течение - кто из русских людей не думает об этом? Нет, наверное, таких...

- Совсем мне стало тяжело от мыслей этих, - продолжал Петр Николаевич. - И длилось это долгонько - с год, почитай... Извелся я, похудел, почернел, ликом нехорош стал, хоть брейся без зеркала, наизусть - смотреть тяжко. По ночам особенно плохо было... Все думаешь об этом, думаешь, и сна -ни в одном глазу. Если только под утро, когда уж развидняться начнет...

И вот однажды, такой же ночью, тяжкой, бессонной, вовсе меня измучившей, услышал я вдруг Танин голос. Четко так, ясно, ну вот как мы с вами сейчас разговариваем...

- Ты не мучайся, - сказала, - Петя. Тебе ко мне еще не скоро, и надо жить. Какой тебе еще смысл нужен? Живешь - вот и радость и счастье... Здесь-то ничего нет. Ничего...

Сказала так - и всё. Тихо снова в избе, только иногда досочка какая-нибудь скрипнет вдруг или треснет тихонько, да сверчок под печкой скрипит, давно уж там у нас прижился, Таня еще жива была...

Утром встал, глянул в численник - батюшки, ровно год и сорок дней, как нет Тани! Да это ж знамение мне было, думаю, неспроста она приходила!.. Видно, почувствовала там, что душа у меня неспокойна, вот и пришла.

Сходил я в церковь нашу (а давно уж, грешник, не захаживал), поставил свечку Божьей Матери, помолился, с Таней поговорил, а вечером пришел ко мне сосед, Николай... Пьяница, матерщинник, но по душе человек не злой, добрый даже. Сейчас-то уж помер, два года как, царство ему небесное...

Пришел с бутылкой. Выпили мы ее, конечно, посидели, и я вдруг - а ведь не собирался же, и в голове не было! - все, вот как вам сейчас, ему рассказал... И про мысли мои тяжкие, что заели совсем, и про Танин голос ночью.

Он вроде даже протрезвел, как услышал. Сидел, молчал, долго молчал... А потом вдруг и говорит:

- Дурак ты, Петр... А Таня твоя как была здесь баба умная, так и там, видать, такой же осталась. Чего ты понять-то не можешь, в толк не возьмешь? Она ж тебе яснее ясного сказала: живешь - вот и радость, вот и счастье... Другого - не бывает, и искать нечего. Я вот, к примеру, так всю жизнь и живу... И - ушел вскоре, домой засобирался.

Не скажу, что враз до меня все дошло, что прямо со следующего дня я по-другому жить начал... Нет, я все прикидывал да обдумывал, как же на себя все это повернуть и примерить.

А примерилось - в одно утро, одно-единственное...

Он оборвал, не кончил фразу, потому что в чайную с гамом, с шумом ввалился Гена, Геночка. Хорошо уже принявший, сразу было заметно, и не один - еще двое каких-то с ним были, не видел я их раньше.

Этот Гена, прямо сказать, - не город и не деревня... Тоже с нашего конца, три дома от меня, и живет здесь, в Павловском, уж давно, раньше меня обосновался. И летом и зимой живет, хоть сам из Москвы. Говорили, что раньше он был столяром-краснодеревщиком, жил в городе, зарабатывал хорошо, но что-то, видно, у него там случилось, и он переселился в наше Павловское. Жена, все знали, крепко у него пила; может, он от нее и сбежал...

Приехал, купил маленький, невидный и старенький уж домик (участок при нем, правда, здоровый был, соток под двадцать) и впрягся в хозяйство, впился в него, как клещ... Когда я в Павловском оказался, дом купив, у Гены на участке уже новые хоромы двухэтажные стояли. Да банька, маленький аккуратный такой домик, даже с пристроенной верандочкой - жить, коли что, в ней можно, дачникам сдавать!

Руки у Гены росли откуда нужно -все он мог и умел, любую работу... Циркулярку у себя поставил, сам доски обрезал, на пилораму не тратился, и часто по вечерам с его участка был слышен тонкий, злой визг циркулярного диска. Печку мог сложить, камин даже, плотничал хорошо, но за любую работу, когда рядился, ломил втрое, а то вчетверо. Говорил прямо: "Я беру дорого, деньги люблю". И находились охотники, у кого с казной не туго, сыскивал их Гена. Не в нашем Павловском, а в других местах, куда ездил сперва на мотоцикле, а потом и вовсе машину купил, "Москвич"' подержанный. Напарниками, коли была в том нужда, брал наших, павловских и, опять же, - с расчетом, с прицелом. Тех брал, что дело знали, но давно уж стали превыше всего налитый стакан ценить и за барышом не гнались... Во всем, во всем был у Гены жесткий расчет, и своя выгода -на первом месте.

На участке своем он копошился с утра до позднего вечера, так и торчал в грядках кверху задницей. Теплицы помидорные завел, большие, капитальные, клубники у него было много. Ну, и огород, картошка, лук, зелень всякая - это уж само собой... Все у него всегда было вылизано, выполото чистенько, до последней травинки, вовремя полито, окучено - хозяин, ничего не скажешь!

И - ни одного цветочка на усадьбе, не то что клумбы или декоративного газончика... Даже шиповник, от прежних еще хозяев ему доставшийся, старый, мощно раскидистый, богато цветущий каждое лето, Гена выкорчевал и на этом месте малину посадил. Что, мол, от него проку!

Гена первым на нашем конце повесил снаружи на калитку здоровенный замок... Ни у кого не было, отродясь не водилось, но Гену это нимало не смутило - навесил и все! Закрыть никогда не забывал, даже если ненадолго уходил -за водой на озеро, например...

Еще Гена приторговывал втихую дешевой и гнусной водкой, где-то покупая ее и привозя ящиками. Накидывал при этом, конечно, безбожно, но вел эту коммерцию очень осторожно, выборочно, не всем отпускал, боясь огласки. Одного из своих клиентов (даром, что был проверенный, постоянный) Гена как-то раз так извалял, отходил ногами, что тот чуть Богу душу не отдал, с неделю, говорили, отлеживался. И за что? Да только за то, что тот, не докричавшись хозяина (Гена как раз в доме был, не слышал, видно), полез, презрев калитку и висящий замок, через забор - сильно, надо полагать, душа горела! Гена и постарался...

Он вообще был очень здоров, кряжист, длиннорук и когда пер с озера ведра с водой, весь черный - черные длинные велосипедные трусы в облипочку, черная же майка-борцовка -здорово смахивал на гориллу, жутковато было глядеть на него. Потому и смеха ради не только Гена, но и Геночка, как для подростка-недомерка. Придумал кто-то, ерничая и озоруя, и приклеилось... Но - только за глаза, тишком - боялись Геночку, и было за что. За угрюмость и скрытность нрава (в самый бы раз ему на каком-нибудь хуторе жить, одному), за жадность, ну, и силу, конечно...

Пил он редко, лишь после полученных за очередную "шабашку" и очень уж больших денег. И никогда - с напарниками по ней, по сделанной и оплаченной работе. Других каких-то находил, и никто их не знал, не видел раньше... Вот и сейчас с ним двое таких же было.

Они сели неподалеку от нас, и водка, конечно, была у них с собой. Любому другому Николай, буфетчик, не позволил бы, тут же бы выпер, да еще с криком, со скандалом, но - не Геноч-ке; не тот мальчик... Себе дороже! Потому они уселись свободно, вольготно, выставили, не таясь, свои бутылки и вскоре уж вовсю гудели, громко о чем-то спорили, щедро вворачивая "по матушке".

Петр Николаевич пару раз оглянулся на них досадливо, не по сердцу ему это соседство было, мешало и досаждало, но больно уж хорошо мы с ним сидели, оба это чувствуя и ценя -не хотелось прерываться, не хотелось уходить... Он лишь спросил, кто, мол, такие, и я рассказал коротко, но исчерпывающе про Геночку, про то, каков он человек.

- Бог с ним, - сказал Петр Николаевич. - Его крест, его мука... Завидовать нечему. Слепой, душа у него слепая, какое уж тут счастье!

- Да ведь он, - возразил я, - считает, что все у него хорошо и правильно, что только так жить и нужно!

- Ну да, - усмехнулся Петр Николаевич. - Как та самая килька... В томате. Ну, из моей частушки.... Нет, это счастьем не назовешь - язык не повернется.

- Так вот, в утро, про которое говорил, - продолжил он, прерванный Геночкой со товарищи, - проснулся я рано.... Солнце еще не встало, тихо, темновато, только там, где скоро появится оно, полоска розоветь начинала... Поленница у меня возле сарая сложена была, березовая (всегда только березу заготавливаю), так она - и я будто впервые это увидел, никогда раньше не замечал - словно светилась. Нежно так, как молоко... Роса - кругом, везде, и как только солнце встало - будто подожгло все! Каждая былка, листик каждый - горят, в радугу отдают, всеми ее цветами играют, и когда капля вдруг с них упадет - как бусина блескучая в траву канет...

Господи, красота-то какая! Смотри, радуйся - ведь каждый день тебе это дается!.. Да не про это ли, подумалось, и Таня моя сказала, когда голос ее вдруг ночью услышал. Про это, наверное... И прямо здесь, во дворе, как был босой, в исподнем, встал я, не поверите, на коленки, перекрестился на солнышко и сказал: "Спасибо, Господи, что даришь всем этим!" Считайте -помолился... Он улыбнулся смущенно, чуть виновато.

- С тех пор, с того утра я каждый день слова эти говорю. С чистой душой, от сердца... Да и в лесу теперь не одни грибы-ягоды вижу, не то что раньше... Душу, можно сказать, там лечу. Да считайте, что уж вылечил. Вот и все счастье.... Рядом оно, вокруг. Видеть только надо, чувствовать....

И в этот момент, на этих его словах к нашему столику вдруг подвалил косолапо (он всегда косолапил, а тут еще и пьяный) Геночка... Кивнул мне, уселся, не спросясь, и уставился, аж вперед подался, на Петра Николаевича.

- Это кто?

Я назвал, сказал, что знакомый, и затосковал, заныла тревожно душа: сейчас все испортит, испакостит!

Гена и точно настроен был не по-хорошему... Оказывается, он, бражничая со своими собутыльниками, все же уловил что-то из нашей беседы, из того, о чем говорил Петр Николаевич. Уловил, и это ему не понравилось.

- Значит, молишься, говоришь? И березы у тебя во дворе светятся? А в голове у тебя светится?

Петр Николаевич сидел спокойный... Плечами только пожал: не понимаю, мол, о чем речь.

- Ты плечами не пожимай! Я про тебя все понял. Я таких знаю! "Ах, красиво! Ах, душа!.". Душу он в лесу лечит... А по двенадцать часов в день ломить ты можешь? А руки у тебя не из жопы растут?! Да и руки-то, вижу, не больно рабочие - очень уж чистенькие да гладенькие... Какое-такое может быть у тебя счастье?

Петр Николаевич медленно встал, выпрямился во весь свой немалый рост - я это еще подле остановки приметил... Ярко-синие его глаза потемнели, на худых скулах выступили, взбугрились желваки.

- Ты мое счастье не трожь... Не понять - не дано тебе. И про руки - не твое дело; ты меня не кормишь. Иди, пей дальше со своими!.. Килька ты в томате... Богом обиженный. Пойдемте!

Он легко подхватил свои здоровые, тяжелые корзины, вышел, не оглянувшись. Я взглянул на Геночку... Рот его был приоткрыт, забытый окурок чадил, тлел, почти обжигал губу, но Гена, похоже, и не замечал. Он глядел на меня изумленно, тупо и озадаченно:

- Какая-такая килька в томате?.. Почему? Чего это он? Про что?

- Про жизнь, Геночка, - зло, мстительно ответил я и тоже быстро вышел.

Петр Николаевич поджидал меня, стоя у магазина, далеко не отошел. "Не боится!'" - мелькнуло.

Он закуривал, и пока возился с коробком, выуживая спичку, видно было, что пальцы у него подрагивают.

- Вот ведь гад! Носит же земля... Все испортил, как в грязи извалял. Теперь уж и на базар не поеду - настроение подчистую сбил. Завтра уж...

Он постоял со мной на остановке (автобус подошел довольно скоро). Мы простились... Я сел, и было видно мне в заднее стекло, как пошел он со своими корзинами к озеру, к тому перекрестку, где начиналась дорога в Алёхино.

"Наша улица", № 6-2001

Охраняется законом РФ об авторском праве

(официальный

сайт)

http://kuvaldn-nu.narod.ru/