Игорь Штокман “На переходе” рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

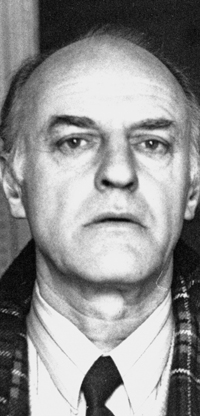

Игорь Георгиевич Штокман родился 3 марта 1939 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру Института мировой литературы АН СССР. Кандидат филологических наук, критик, литературовед, прозаик. Опубликовал в центральной прессе более трехсот работ. Дебютировал как прозаик в журнале Юрия Кувалдина «Наша улица» рассказами “Во дворе, где каждый вечер…”, «Дальнее облако», «Ромодин и Газибан», № 3-2000...

Игорь Штокман

НА ПЕРЕХОДЕ

рассказ

Я видел его часто, когда переходил с "Новокузнецкой" на "Третьяковскую"... Спускаешься с эскалатора, и сразу перед тобой - угол. Там, на "Третьяковской", стены станции, откуда попадаешь на платформы, поуже пятачка, что возле эскалаторов. Если встать в этом углу, то перед тобой, как на ладони, все, кто спускается с эскалатора или идет к нему. Тебя же со станции не видно - выступ закрывает... Укромное место, словно специально придуманное для тех, кто просит милостыню, стоит с шапкой.

Нищих в Москве теперь очень много: в подземных переходах, возле станций метро - в любых людных местах... В метро они ходят по вагонам, деловито, методично обходя их один за другим, и не случается дня, чтобы не услышал ты жалобный, ставший уже привычным запев: "Граждане пассажиры!.. Извините, что к вам обращаюся... Мы сами - люди не здешние, беженцы из (следует географическое уточнение), живем вот уж третий (пятый, седьмой) месяц на вокзалах. Приехали в чем были, всё оставили... Помогите, кто чем может!"

Иногда, для пущей убедительности, предлагают посмотреть какие-то документы, якобы имеющиеся. Ход - простой и чисто психологический, очень точно рассчитанный. Кто станет смотреть в эти документы, ронять, унижать себя на глазах всего вагона? Никто, конечно...

Потому - просто подают... Или - не подают, как бы не видя и не слыша. Не подают, замечаю, все чаще - то ли просто устали от побирающихся, которых все больше, будто прорвало страну с ее катаклизмами, язвами, болячками, и весь этот гной в столицу хлынул; то ли своя жизнь так замордовала, что до чужого горя, чужих бед нет уже дела - своих хватает.

Каждый решает это сам, никто здесь никому не указчик, не судья, и винить, корить черствостью, жестокосердием... Увольте!

У времени, в котором мы живем, - очень жесткое крыло... Оно бьет наотмашь, тяжко, и никто не знает, что с ним завтра станется. Известное присловье насчет "сумы" /о "тюрьме" уж не будем!/, от которой, дескать, не зарекайся, ныне очень впору нам пришлось, хотя существует на Руси бог знает с какого времени.

И все же, повторяю, подавать милостыню стали реже... Какой-то "естественный отбор" возник и наметился. Кому-то подают; кому-то - нет, и многое, на мой взгляд, зависит от того, кто просит и - как.

Этому, что обосновался у эскалатора на "Третьяковской", - подавали... Он стоял, одноногий, опираясь на костыли, в углу, скрытый выступом стены от дежурных по станции, от милиции метрополитеновской, что и гоняет, и мзду, как известно, собирает - кормится при чужой беде, имея с нее "навар".

Стоял тихо, ничего не говорил и никакой бьющей на жалость таблички при себе не имел. Просто стоял - и всё... Рядом, на аккуратном, хозяином припасенном половичке, всегда лежал и дремал темно-рыжий, почти шоколадный коккер-спаниель.

Я часто давал этому нищему денежку, спеша мимо на "Третьяковскую", и успел присмотреться к нему. Он стал словно бы знакомым, да и меня, похоже, уже начал узнавать. Я приближался - и на его лице появлялась тихая, застенчивая улыбка, в которой было и смущение, и неловкость, и благодарность... Многое там было, читалось, и каждый раз, когда я подавал ему милостыню, то остро чувствовал, что неловко - нам обоим.

Что было неловко мне - это точно; здесь сомневаться не приходилось. Но и ему, кажется, - тоже... Лицо его вспыхивало румянцем, он низко опускал, кланяясь, крупную седую голову и тихо говорил, не поднимая глаз, глядя в пол: "Спасибо...".

Каждый раз - "спасибо", больше ничего... Ни "Дай вам Бог здоровья!", ни "Помоги вам Господи!" - только одно это "спасибо".

Почему-то мне думалось, что он - рабочий человек, настоящий рабочий, не шантрапа подзаборная, которая нищенствует по непроходимой лености и пьянства ради - ведь и таких полно, кто не знает?

Может, закрылся завод, где он работал (это сейчас - запросто!), и как ему, калеке, устроиться куда-то, когда и здоровых-то безработных - пруд пруди!.. Руки у него очень приметные были, руки, сжимавшие металлические планки костылей. Я ведь их близко видел, когда подходил и лез в карман за кошельком... Это были руки мастерового, много и по-настоящему потрудившегося на своем веку, - тяжелые, разработанные, мощные кисти с ухватистыми, сильными пальцами.

Он и сейчас вполне мог бы работать, если бы только нашлось что-то подходящее - и по летам своим, и по здоровью... Вряд ли ему было более сорока пяти-пятидесяти, да и здоровьем, хоть и одноног, Господь его не обидел. Рост, плечи, вся осанка, прямая, подтянутая, а главное - лицо... Чистое, не порченное ни пьянством, ни ленью наглой, беспробудной; хорошее лицо тяжелой и крупной лепки... Ну, а что белоголов, начисто сед при своих-то, не очень еще больших годах - так это ведь всяко бывает и по самым разным причинам.

Словом, нравился он мне, по-человечески нравился, резко отличаясь от многих других нищих, которых приходилось видеть каждый день и - не по одному разу... Нравился! Было за что...

Мы встречались, виделись почти каждое утро. Я - по пути на свою работу; он - уже на своей, нынешней, которая явно была ему и в тягость, и в стыд, да обстоятельства вынудили... Уж и "коккер" узнавал мои шаги, когда я подходил, чутко настораживал ушки, выныривая из дремы, и внимательно глядел золотистыми добрыми глазами.

Всё стало привычным, почти ритуальным... Я подхожу. "Коккер" поднимает голову с лап, просыпаясь. Хозяин кланяется низко. Деньги, положенные в шапку. "Спасибо..." Всё!

Но вот однажды... Не знаю, отчего это произошло, почему так случилось, но только совместный ритуал наш дал сбой, сломался в последнем, заключительном звене.

Всё было, как всегда. Мои шаги; "коккер", его поднятая с лап голова; низкий поклон хозяина; деньги - уже в шапке... И вдруг он, которому я подавал милостыню столько раз и вот сейчас снова дал, оказав посильную и не бог весть какую помощь... Он не сказал на этот раз привычное "спасибо", глядя в пол, замерев в поклоне.

Он вдруг поднял голову, глянул мне в глаза и, выдержав паузу (не сразу! не сразу!), тихо, но внятно произнес: "Выживайте, пожалуйста!..". И -быстро отвел взгляд, даже чуть отвернулся в сторону. Как бы точку - и несомненную, явственную! - поставил в нынешнем нашем общении.

Я стоял на платформе "Третьяковской", ждал поезда, потом ехал в нем и был, как оглушенный...

Он нас, нас обоих - уравнял! Он мне - посочувствовал! Он, нищий, -мне!..

Что же он думает о нынешней нашей жизни, о тех, что проходят мимо него каждый день сотнями, тысячами; подают - не подают?

И что же это за жизнь, коль в ней происходит такое?!

"Наша улица", № 6-2000

Охраняется законом РФ об авторском праве

(официальный

сайт)

http://kuvaldn-nu.narod.ru/