Игорь Штокман “Прохоров и Юрок” рассказ

"наша улица" ежемесячный литературный журнал

основатель и главный редактор юрий кувалдин москва

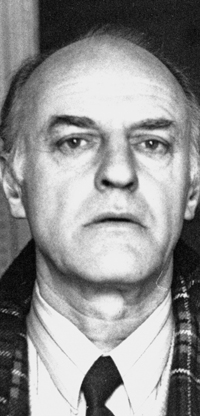

Игорь Георгиевич Штокман родился 3 марта 1939 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру Института мировой литературы АН СССР. Кандидат филологических наук, критик, литературовед, прозаик. Опубликовал в центральной прессе более трехсот работ. Дебютировал как прозаик в журнале Юрия Кувалдина «Наша улица» рассказами “Во дворе, где каждый вечер…”, «Дальнее облако», «Ромодин и Газибан», № 3-2000...

Игорь Штокман

ПРОХОРОВ И ЮРОК

рассказ

Ясным октябрьским утром всю нашу роту построили и повели на батальонный стадион... Да, был всего-навсего октябрь, первые его числа, но Север ведь. По ночам уже крепко морозило, и земля успела схватиться, отвердела и была, как чугун. Солнце еще не скрылось, не запало в долгую и глухую полярную ночь, хотя с каждым днем его было все меньше, меньше... Но пока оно еще плавило седой утренник на жухлой траве, и та начинала светиться, играть холодной предзимней росой. Потянуло, повеяло ощутимо чем-то еще доармейским и праздничным - утро, стадион, солнце, трава... Будто снова очутился у себя на плющихинском - и знакомом до мелочей - "Красном знамени", где пару лет, еще в школе, занимался легкой атлетикой - было такое и помнилось крепко.

На душе стало легко, свободно, и я совсем не ждал худого для себя. Но оно случилось...

Было приказано бросать на дальность деревянную учебную гранату с длинной ухватистой ручкой, и головкой, обитой железом. Солидная штука, и весит вполне прилично... Когда дошел черед до меня, я зафитилил её далеко, дальше установленной отметки, но поскользнулся на мокрой, подтаявшей траве, и всем телом, всем весом его рухнул на левую подставленную и прямую руку. В плече что-то хрустнуло, мгновенная, ослепляющая вспышка боли пробила, пронзила насквозь. В горячке я было вскочил, но тут же выяснилось, что распрямиться полностью - не могу... Меня всего перекосило, перекособочило, и пошевелить левой рукой, хоть немного поднять ее я был не в силах - тут же окатывала горячая волна боли... Позже оказалось, что я напрочь выставил левое плечо, порвав к черту связки.

Наш батальонный медик, старший лейтенант Прохоров покрутился бестолково и беспомощно возле меня, помял плечо, руку (я ойкнул, не сумев сдержаться), буркнул: "Растяжение, наверное..." - и приказал отвести меня в санчасть: "Завтра приду, разберемся..."

Весь день я промаялся, промучился... Руку никак не удавалось пристроить, чтобы не отзывалась она болью при малейшем движении. Ночью стало совсем худо... Рука, левое плечо сильно опухли, просили покоя, безболезненной позы, и я никак не мог найти ее. Наконец, высоко подняв подушку, придвинув вплотную тумбочку, как-то устроил, умостил на ней травмированную руку, и так вот, полусидя, коротал долгую ночь. Изредка забывался провальным сном, но при малейшем движении безжалостная, не отступающая, а все прибывающая, нарастающая боль будила меня.

Храпели-сопели мои соседи по палате (их в ней было еще трое), Фонарь на столбе возле санчасти мотало порывами ветра, желтый свет его метался, пульсировал, и ночь эта тянулась нескончаемо, больная, безжалостная, измучившая меня вконец...

Я на чем свет стоит клял нашего Прохорова, не сумевшего или не пожелавшего еще днем мне хоть чем-нибудь помочь... Был он, этот Прохоров, личностью весьма колоритной и приметной в нашем батальоне. Маленький, с толстым, объемистым задом, в шинели, вечно сидящей на нём не пригнанно, мешком, он не мог не вызвать презрительной усмешки. Фигура - карикатурная, да и физиономия... Крупный и вислый нос, маленькие, какие-то желтые глазки, белесые редкие волосы, прилизанные на старательный, тщательный пробор. Но вот поди ж ты - при всем том старший лейтенант Прохоров был редкий, иступленный, неутомимый бабник и говорили - удачливый... Это оставалось непостижимой тайной, но было - и все тут.

Прохоров вечно травил о бабах, прямо остановиться не мог, без конца облизывая при этом тонкие губы, всегда почему-то синеватые. Для него просто праздником было, если кто-нибудь (а такие случаи бывали - и в части и на задании) приносил из "самоволки", из увольнения "трепак", триппер... Несчастный долго маялся, стыдясь идти в санчасть, но болезнь брала свое, делаясь всё злее и мучительнее. Приходилось идти, открываться и виниться, и тут наступал звездный час Прохорова.

Прежде чем отправить страдальца в госпиталь (сам-то он ничем не мог тут помочь) Прохоров долго, со сладострастием выспрашивал всякие гаденькие подробности и просто млел, таял от них... Глаза его, маленькие, рыжие, в белесых ресницах, начинали масляно блестеть, он был неутомим, бесстыдно изобретателен в своих вопросах, и хуже всего, что из этого устраивался настоящий и похабный цирк - другого слова не могу найти... Прохоров широко распахивал дверь в приемную, где ждали-маялись остальные, требовательно звал всех в свой кабинетик и там, обретя аудиторию, желанных зрителей и слушателей, вел свой допрос. Подробный, жадный и бесстыдный... "А она? Она как?.. А рачком пробовал?" - и прочее, в том же духе.

Я иногда думал невольно: что же за родители у него, какая мать произвела на свет этого выродка, и есть ли вообще у него за душой что-нибудь человеческое, стоящее... "Нету!", - сказал мне зло и коротко Юрка Ромодин, когда речь как-то зашла о Прохорове. "Он за копейку в церкви пёрнет..." Я подивился лапидарности и точности такой характеристики... Лечить хоть как-то, с грехом и горем пополам Мог Прохоров только фурункулы. Этого добра в нашем северном батальоне (авитаминоз, вечный злой колотун, постоянные переохлаждения) было навалом... А чего там было, спрашивается, лечить?.. Мажь себе ихтиолкой погуще да лепи пластыри. Все это - и вполне успешно - проделывал единственный подручный Прохорова - санинструктор Ваня Руденко, тихий и милый парень "с-пид Полтавщины". Он обычно и вел прием, а Прохоров, в своей несуразной шили, с портупеей сикось-накось таскался по поселковым шмарам, бражничал и жадно, неутоленно котовал... И вот теперь эта сволочь бросила меня почти на сутки искалеченного, пальцем не пошевелила!

Рано утром на свою половину санчасти пришли два медика из школы младших авиаспециалистов, из ШМАСа (медсанчасть у нас с ними была одна, общая). Соседи по палате сказали им про меня, попросили посмотреть. Один, на мое счастье, был как раз хирург. Лишь бегло глянув на опухшее плечо, на руку мою, что стала уже толстым поленом, он бросил напарнику: "Выбито плечо, связки порваны...". Потом спросил у меня, когда все случилось. Я сказал... Он удивленно присвистнул: "Сутки ведь почти прошли!.. А что ваш Прохоров? Видел?". "Видел, - ответил я. - Да что толку? Ничего он не сделал; сказал, что, наверное, растяжение..."

"В яйцах бы ему растяжение, блядуну паршивому! Или вообще оторвать - поделом было бы! И как только его у вас в батальоне держат? Медик называется... Ну, пошли к нам!" Меня отвели на их половину, уложили на холодный, крытый клеенкой стол. Хирург достал какой-то здоровенный пухлый атлас, полистал, нашел нужную страницу... "Вот! Как раз твой случай..." Он почитал, посвистел, примерился пару раз на напарнике, вертя его руку так и эдак, ища нужный захват, нужный поворот - мне тем временем вкатили в предплечье пару ампул новокаина...

Выждав еще минут пять, он подошел к столу, плотно и крепко взял мою руку, поднял, повернул как-то хитро... В плече явственно хрустнуло, щелкнуло, и сразу же блаженный, долгожданный покой сошел на меня - боль ушла, исчезла... "Ну вот, - весело и довольно сказал, он. - И всех дел... Днем - в поселок, на рентген. Когда появится ваш Пирогов, пусть зайдет ко мне... Обязательно! Свободен".

Я вернулся в нашу палату, показал ребятам, что вопрошающе уставились на меня, большой палец и нетерпеливо, вожделенно завалился в койку - спать хотелось нестерпимо... Проснулся от крика. Орали за стенкой, на половине ШМАСа. "Сука ты последняя, а не врач! - услышал я. - Тебе только дерьмо в бочке возить да и то - сумеешь ли?! Парень по твоей милости почти сутки мучился, а если бы застой, тромб?.. Пошел вон отсюда и учти: я вашему комбату все расскажу!"

В палату влетел красный, встрепанный Прохоров. Бросил на бегу: "Придет Иван - пусть на рентген с тобой, в поселковую больницу!", - и - исчез...

На рентген мы с Ваней сходили, и стало ясно (а я и не сомневался, уверен был), что плечо мне вставили правильно. Руку закрепили, подвесили на широкий бинт и сказали, что нужен полный покой дней этак на десять... Ваня, хорошо знающий своего Прохорова, тут же попросил официальную справку о том. Ее дали беспрекословно, мы вернулись в санчасть, и потянулись, стали нанизываться друг на друга дни счастливого, безмятежного покоя, безделья... Вскоре меня вдруг навестил наш майор, комбат. "Как же это ты так?" - спросил он участливо. "Случайно, так уж вышло, - ответил я. - А вот как Прохоров ваш - это уже другой вопрос... И похоже - без ответа". "Я знаю, - нахмурился комбат. - Хирург из ШМАСа мне все рассказал... Что делать -другого у нас нет".

"Нет - так заведите", - подумал я зло и мстительно, но ничего, ясное дело, не сказал -проку все равно никакого бы не было... Комбат подчеркнуто заботливо велел мне поправляться и с этим отбыл. Я, стало быть, получил после его визита высшее добро на мой отдых, на счастливое, беззаботное, вырвавшее меня из роты, караула, нарядов "сачкование", и был очень доволен. Не было, как говорится, счастья, да несчастье помогло... Тому, кто служил в армии, тянул ее лямку, должно быть исчерпывающе ясно, какой это подарок - десять дней вне её, вне приказов, субординации и всего остального армейского, порядком уж опостылевшего... Ты будто заново обретаешь, находишь себя, получив вдруг краткосрочный и неожиданный ДМБ - "дембель". Дорогого стоит...

Особенно хороши были вечера, когда мы с санинструктором Ваней топили здоровенную, необъятную печь, что стояла в нашей половине санчасти. Из палаты к той поре выписались один за одним, ушли в роты мои соседи. Я остался в ней полновластным единоличным хозяином и жильцом, и мы с Ваней, нашир-кав днем загодя дров (тягать пилу я мог вполне), топили по вечерам печку... Точнее, я делал это один -Ване давно уж приелось, осточертело это занятие, и он был рад сбагрить его на кого-нибудь другого. Я же делал это с готовностью, с удовольствием...

Было так славно сидеть у распахнутой печной дверцы, когда огонь уже разойдется, разгудится вовсю, лениво, расслабленно глазеть на красно-оранжевые, временами вспыхивающие то синим, то фиолетовым языки, ощущать лицом, руками близкий и ласковый, уводящий в дрему жар, покуривать не спеша, пуская махорочный сизый дымок в топку... За окнами палаты все чаще, все гуще день ото дня сыпал снег, и хотя злого, пронизывающего до костей Кольского ветродуя, метелей пока не было, но чувствовалось, понималось: зима - вот она, вот-вот... Начнется, растянется на долгие месяцы глухая полярная ночь, охватит, зажжет небо северным сиянием, равнодушным, холодным, враждебным каким-то, и пойдут, наплывая друг на друга, караульные сутки, привычные и надоевшие... Двухчасовое и бесцельное, вырванное из жизни твоей топтание на посту в здоровенном, тяжелом тулупе об одну пуговицу у горла; скрип по снегу валенок подходящей, приближающейся смены. "Начальник караула - ко мне; остальные - на месте!" "Пост сдал - пост принял..." Сколько раз еще будет это, когда еще кончится... Но пока - без меня, без меня! Хорошо "сачковалось", душевно, со спокойным, ничем не нарушаемым кайфом...

Но - до поры, как выяснилось.

Из третьей роты нашего батальона привели этого малого... Был он из "старичков", по третьему году уже тянул, в батальонных шоферах обретался. Что-то с желудком у него случилось - то ли язва открылась, то ли еще что... Прохоров наш, как всегда, с госпитализацией не спешил, все тянул чего-то, авось, само, мол, пройдет, и Юрок этот (так он представился) очутился в моей палате. Предстояло теперь о ним дни-вечера коротать... Меня это не обрадовало, но что было делать - так уж, как говорится, карта легла.

Был Юрок мал росточком, хлипок, тщедушен даже и темен ликом, будто прокопчен. Мелкие черты лица, мелкие, хищно глядящиеся в улыбке зубки... Что-то от хорька было в нем и - настораживало, не ложилось на душу. Вдобавок он пришепетывал, присвистывал, косно-язычил... "Сто" вместо "что", "сясто" вместо "часто", "сказесь", а не "скажешь", он был из Люберец и, узнав, что я из Москвы, залыбился обрадованно: "Земеля!.. Рядом ведь постизили". Я лишь хмуро кивнул в ответ; вообще старался в разговоры с ним особо не вступать. Чувствовал - не сойдемся...

Но! Юрок будто не замечал моей сдержанности, отстраненности. Он целыми днями болтал, пришепетывал, присвистывал, не закрывая рта. Про Люберцы, про свою автобазу, где работал до армии, про дружков своих с их финками и "прохорями". "Это зе какие ребята, сто ты... Сто мы только творили, сто делали! Никого ни сють не боялись, нас все бздели, понял-нет?!"

Он вконец достал меня, обрыднул до печенок, но самое скверное, отвратное началось тогда, когда Юрок добрался в своих мемуарах до женского пола, до своих "марух", как он выражался... Он даже жену свою молодую (только-только перед самой армией обкрутился) не пощадил в этих рассказах.

- Я ее, сучку, после свадьбы не тронул... Специально! Это сто зе полусить-ся - я, знасит, ворота распесятую, а после заходи, кто хосесь! Нашла дурака!.. Она и плакала и просила, ноги мне целовала, паскуда, а я... - Он сладострастно показал дулю. - Вот тебе! Вернусь, там видно будет...

Он фонтанировал, захлебывался в подробном, с "картинками" похабстве своем, и я однажды, не выдержав, сказал ему, что с этим, мол, лучше к старлею Прохорову... Ему, дескать, понравится, найдете общий язык, а меня -уволь, тошнит уже.

- А сто, он - ходок? - деловито спросил Юрок, нимало на обидевшись. - Тогда -лады, посвистим, найдем, сто вспомнить...

- Вот-вот - найдите! - отрезал я.

Они - нашли, сумели как-то перемолвиться, счастливо (я оказался прав!) обретя друг друга... Как уж, каким образом, не знаю, но только с того дня Прохоров все чаще (раньше этого за ним не водилось) задерживался по вечерам в санчасти, домой к жене не спешил... Они с Юрком запирались у Прохорова в каби-нетике, пили там спирт (казеннный, конечно) и долго, надоедливо все бубнили, бубнили. Что пили - стало ясно в первый же вечер после их рандеву... Прохоров, уходя, сверзился с крыльца, всю рожу себе ободрал, а Юрок вернулся в палату красный, потный, довольный и здорово поддатый. "Сто ты, сто ты, земеля, -бормотал он, укладываясь. - Это зе такой селовек, такой мужик... Гадом быть! Сто тут сказесь..."

Говорить мне ничего не хотелось, я просто попросил его заткнуться, спатъ лечь, но он долго еще бормотал что-то, все никак успокоится, нарадоваться не мог - как же, родную душу обрел!

И - пошло-покатилось... Каждый вечер уединялись они, пили, бубнили за стенкой, и моим прежним, полным тишины, покоя, умиротворенности вечерам у топившейся печки пришел конец. Все было изгваздано, испакощено, и этого ни Прохорову, ни Юрку я простить не мог, не в силах был...

Однажды они, уже хорошо набравшись, выбрались вдруг в обнимку из ка-бинетика Прохорова и приперлись, шатко ступая, в палату, к моей топившейся печке, к моему огню...

"Сидишь? - спросил Прохоров, глупо и широко улыбаясь... "Сижу". - "Топишь?" -"Как видите..." - "Ну, топи-топи... А мы вот с Юрком..."

"Вижу", - оказал я, про себя зло и тоскливо подумав: "Провалиться бы вам обоим..."

"Ничего ты не видишь... Юрок - это такой парень, такой... Расскажи ему. Юрок!"

- Да! - готовно, с азартом подхватил Юрок. - Я, земеля, такое видел, такое у меня бывало... Тебе и не приснится.

Как-то, помню, был у одной своей марухи... Зинкой звали. Сто буфера, сто ляжки - супер, пальсики облизесь... Но за секу взять - не хотела, сука! Ни за сто... я и так и эдак - ни в какую. Озлился я наконец... На крыльце как раз был... На руках - новые козаные персики ("перчики", перчатки - понял я)... Врезал я ей. От души, хорошо так врезал. Она - с копыт, с крыльца, в траву отлетела. Смотрит на меня, шарами лупает, и кровянка узе тесет... "Ползи, говорю, сюда, сука!.." Ползет!.. Бздит, но ползет. Подползла, в глаза мне снизу заглядывает. "Бери, говорю, за секу!.." Башкой мотает, не хосет... Есе раз врезал, складно так полусилось, в самый сюхальник! Сто ты думаесь - взяла за секу, как миленькая! Больше с тех пор не отказывалась..."

Прохоров залился смехом, закатился аж, а меня такая злоба вдруг охватила, такое жуткое и черное, провальное бешенство!. В горле, в груди стало холодно и обморочно пусто - будто в пропасть мне сейчас кидаться... Я взял крчергу, тяжелую, чугуную, еще теплую - только что шуровал в печке.

"Пошли вон отсюда! - сказал я и не узнал собственного голоса, словно кто-то другой за меня говорит. - Быстро, ну!.."

Юрок выкатил на меня глаза, рот его округлился, и лицо начала заливать, пробивая темную его копченость, бледность... Прохоров, не отрывая глаз от кочерги, спиной пятился к двери, бормоча: "Пошли, пошли, Юрок..."

Они выкатились из палаты без звука и быстро, как я и велел, и было слышно мне, как там, уже за дверью, Юрок заныл, заканючил:

- Запри ты меня на нось у себя в кабинете!.. Ведь он убить мозет, сёрт бесеный, с него станется... Ты кочергу видел?!

Прохоров, похоже, так и сделал, поскольку ночевать в палату Юрок не пришел... Я несколько раз вставал ночью, курил в печку, открыв поддувало - сна не было ни в одном глазу. Меня всего трясло, не отпускало, прямо колотун какой-то напал, и в голове все вертелось упорно, отвратно и настойчиво: "Сто буфера, сто лязки... Пальсики облизесь..." Сволочи, гады... Спелись!

Утром Юрка я так и не увидел - Прохоров быстренько, не мешкая больше, отправил его в госпиталь в Кандалакшу. К нам в батальон Юрок не вернулся - то ли перевели его куда-то, то ли комиссовали, найдя что-то серьезное. Исчез, сгинул с концами шепелявый Казанова из Люберец, а мне Прохоров в тот же день (все через того же тихого, безотказного Ваню) приказал выметаться из санчасти, в роту идти... Кончилось мое блаженство, мое "сачкование", хотя по справке из поселковой больницы я мог бы жить-не тужить еще три дня. Но я не расстроился. Один черт, все накрылось, лопнуло, как назревший гнойник, и прошлых счастливых дней, тихих вечеров у печки было уже - не вернуть.

Рота приняла в свою карусель. И тянуть армейскую лямку, и трубить до ДМБ - "дембеля" - было еще долго, конца не видать... Я и дожил, дотянул до него, ни разу больше не переступая порога санчасти, а Прохоров, когда встречал, видел меня, круто, наглухо отворачивался. Меня это не огорчало...

"Наша улица", № 11-2000

Охраняется законом РФ об авторском праве

(официальный

сайт)

http://kuvaldn-nu.narod.ru/